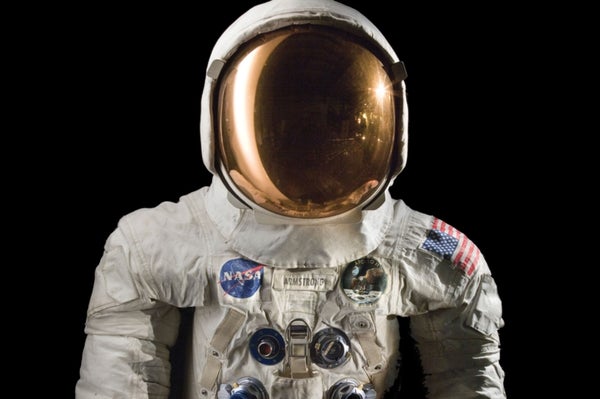

這些宇航服的設計旨在經久耐用。它們原本是純白色的,由 20 多層尖端材料手工製成,構成重達 180 磅的盔甲框架。它們保護穿著者免受零下 300 度到零上 300 華氏度的溫度波動,以及可能使血液沸騰的低氣壓影響。1969 年 7 月的一天,全世界都在密切關注著宇航員尼爾·阿姆斯特朗,他身穿其中一套宇航服,從梯子上走下來,踏上塵土飛揚的異星地表,永遠地改變了月球和人類歷史的面貌。很少有象徵遠見和成就的標誌能比阿波羅登月任務宇航服更具力量。

回到地球后,這些標誌性的服裝獲得了新的生命,成為博物館的展品,吸引了數百萬遊客前來華盛頓特區國家航空航天博物館參觀。那裡的工作人員驚奇地發現,這些宇航服也需要自己的生命維持系統。它們正在解體。

去年,博物館的文物修復師麗莎·楊注意到,一種白色的霧狀物開始蔓延到透明的魚缸頭盔上,並且它們光滑的曲面開始出現裂紋。“這真是令人沮喪,”楊說。“我們原本以為它們相對穩定。” 然而,此前已有宇航服出現問題的警告訊號。多年前,防止宇航員在太空真空中身體爆炸的氯丁橡膠壓力氣囊開始崩解,釋放出酸性氣體。“任何與宇航服打過交道的人都知道它們的氣味,”楊說。“我會將其描述為略帶刺鼻的甜氯氣味。” 並且在外層白色織物上開始出現橙棕色的粘性汙漬。

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業: 訂閱。 透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續推出有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

問題在於構造材料:塑膠。大多數人認為塑膠可以永久儲存,這使得塑膠成為環境的禍害。但是,儘管塑膠中碳、氧、氫和其他元素的重複單元具有很長的壽命,但整體鏈條——合成聚合物——卻不能很好地老化。光照與氧氣和溫度共同作用,削弱了將這些單元連線在一起的鍵。然後,新增到塑膠中使其具有可彎曲性或色彩的化學物質會向外遷移,使表面變得粘稠溼潤,非常容易吸附灰塵。楊認為,聚碳酸酯宇航服面罩正在滲出一種新增物質,這種物質是為了使其更容易成型而新增的。

無價的 20 世紀藝術品也面臨著嚴重的麻煩。在那個時代,安迪·沃霍爾、大衛·霍克尼和馬克·羅斯科都使用了丙烯酸顏料——一種在 20 世紀 40 年代作為傳統油畫顏料替代品而普及的塑膠聚合物。事實上,塑膠是我們近代文化遺產的基石,其中包括重要的設計師傢俱、檔案膠片、碰撞測試假人、世界上第一批樂高積木和電木珠寶,以及波普藝術運動創作的塑膠雕塑。“我們現在知道,塑膠製品是博物館和畫廊藏品中最脆弱的一些物品,”丹麥國家博物館的文物修復科學家伊馮娜·沙舒阿說,她是首批研究塑膠降解的文化遺產研究人員之一。

文物修復領域現在正在與時間賽跑,試圖跟上這種材料出乎意料的快速劣化。文物修復師已經確定了最容易出現問題的塑膠。科學家們正在開發新的工具來診斷塑膠降解,使其在肉眼可見之前就能被發現——例如,透過測量從文物中揮發出來的分子。研究人員還在設計新的策略,以便在不損壞珍貴的塑膠藝術品的情況下對其進行翻新,從稱為微乳液的清潔溶液到輕輕去除汙垢的聚酯超細纖維,各種方法都在嘗試。

否認降解

塑膠存在問題這一認識是緩慢形成的。沙舒阿說,在 20 世紀的大部分時間裡,博物館界都患有“塑膠否認綜合症”。“沒有人認為他們藏品中的塑膠物品會降解。” 事實上,一些文物修復師在 20 世紀 50 年代、60 年代和 70 年代塑膠的鼎盛時期非常迷戀塑膠,以至於他們自己也以不明智的方式使用了聚合物。例如,文物修復師用 PVC 塑膠層壓了比利時最古老的手稿,即公元八世紀的《埃克抄本》,以進行保護。幾十年後,這種層壓板不得不費力地從手稿中分離出來,因為 PVC 的變化開始加劇古代文獻的衰落。

碰撞測試假人首先讓沙舒阿認為塑膠並非永恆。她從小就經常參觀倫敦科學博物館,那裡陳列著 20 世紀 70 年代製造的假人,目的是更好地瞭解汽車碰撞對人體的損害。這些模擬人體——屬於同類中的首批——具有金屬框架骨架,骨架包裹著醫用明膠,明膠被塑造成人體形狀,然後覆蓋一層保護性 PVC。在衝擊測試期間,封裝的紅色顏料會從明膠體內滲出,並滯留在 PVC 層下方,凡是假人在碰撞實驗中撞擊到汽車框架的地方都會出現這種情況。紅色傷口表明了身體最脆弱的區域。

隨著幾十年過去,博物館裡的這些碰撞測試假人開始再次滲出液體。沙舒阿震驚地看到,這些文物的 PVC 覆蓋層正在坍塌,滴落出如此多的溼粘稠汙垢,以至於博物館工作人員在陳列櫃中設定了培養皿來收集這些汙垢。當沙舒阿在 2011 年負責清理這些文物時,她注意到,隨著 PVC 塑膠的坍塌,假人雕刻的輪廓正在失去其清晰度;在某些部位,紅色顏料與受損的塑膠混合在一起,使從假人身上滴落的粘稠物呈現出一種令人毛骨悚然的棕紅色。

這種滴落的汙垢——實際上,所有型別的塑膠降解——都源於氧氣。在光和熱的幫助下,氣體從纏繞形成塑膠物體的長聚合物鏈上剝離電子。失去電子會削弱和破壞塑膠中的化學鍵,從而破壞其結構。本質上,長鏈分解成稱為單體的較小組成分子。就碰撞測試假人而言,這種不穩定化使稱為增塑劑的成分流出,這些增塑劑的新增是為了使塑膠柔軟。

當博物館界開始意識到塑膠並非永恆時,那些負責保護塑膠藝術品和文物的人員不得不從頭開始,詳細瞭解為什麼他們的藏品會分解,倫敦大學學院可持續遺產研究所的文物修復科學家馬蒂亞·斯特里奇說。儘管有大量關於聚合物生產的文獻,但這項研究在塑膠物品預期壽命結束時就停止了——這正是文物修復師感興趣的時候,斯特里奇說。聚合物製造商可能預計舊塑膠物品會被扔掉,而不是送到博物館。

令人擔憂的四種塑膠

文物修復師瞭解到,有四種塑膠聚合物特別容易出現問題:PVC,存在於從宇航服生命維持系統管道到碰撞測試假人的所有物品中;聚氨酯,是從連褲襪和包裝海綿到這些材料製成的雕塑等各種產品的主要成分;最後是硝酸纖維素和醋酸纖維素,這是世界上最早工業化生產的兩種合成聚合物,存在於早期電影和攝影中使用的膠片,以及人造玳瑁製品中,例如老式梳子和香菸盒。

沙舒阿說,醋酸纖維素和硝酸纖維素不僅易碎,而且通常被文物修復師稱為“惡性”塑膠。那是因為它們會將破壞蔓延到附近的物體。當它們的聚合物網路崩解時,它們會釋放出硝酸和乙酸氣體。(乙酸賦予醋其特有的氣味,而降解的膠片則散發出類似沙拉醬的氣味。)這些酸會侵蝕由這些塑膠製成的物體。更糟糕的是,它們的氣體還會腐蝕同一展櫃或附近儲藏室中的金屬和紡織品。那種醋味不僅僅是一個警報,表明這些物品正在自我破壞,而且表明降解的聚合物也在摧毀無辜的旁觀者。

沙舒阿見過時尚展櫃,其中降解的塑膠梳子釋放的酸已經開始侵蝕與梳子一起展示的紡織服裝,或者人造玳瑁眼鏡框中的塑膠釋放的酸腐蝕了眼鏡的金屬鉸鏈。沙舒阿說,有一次,在她自己的工作空間裡,一個裝有硝酸纖維素刀柄的盒子開始釋放硝酸,腐蝕了金屬刀片和存放器皿附近的櫥櫃鉸鏈。為了阻止這些化學侵蝕,文物修復師可能會將醋酸纖維素製成的物品放置在通風良好的空間中,以便迅速排出危險氣體。他們還會捕獲活性炭和沸石製成的過濾器微孔中的有毒氣體,這與防毒面具保護暴露於化學武器的部隊的方式非常相似。

通風和捕獲是應對醋酸纖維素和硝酸纖維素的良好策略,但沙舒阿說,這些方法並非適用於所有塑膠。例如,當 PVC 分解時,如果將其降解產物從周圍環境中移除,塑膠只會釋放更多。相反,文物修復師需要將 PVC 鎖定在密封容器中,以阻止其衰落。當文物修復師注意到純白色的阿波羅登月任務宇航服的尼龍外層上出現橙棕色汙漬時,他們意識到原因是增塑劑從縫入紡織品中的 PVC 生命維持系統管道中滲出。該管道透過在服裝週圍迴圈冷卻水來防止宇航員身體過熱。“我們不得不小心地從所有阿波羅宇航服上拆下所有生命維持系統管道,並將其單獨存放在密封容器中,”楊說。“那是一項繁重的工作。”

這些相反的方法——密封容器與通風容器——突顯了為什麼沒有萬能的解決方案。“沒有兩個物體是相同的,”斯特里奇說。因此,文物修復科學家試圖識別塑膠藝術品或文物中的基礎聚合物,通常使用分析機器,例如傅立葉變換紅外光譜儀,它將長波長的光線反射到物體上,以揭示其獨特的分子指紋。紐約市所羅門·R·古根海姆博物館的文物修復師使用這種方法揭示了包豪斯先驅拉茲洛·莫霍利-納吉的藝術品中隱藏的危險。博物館文物修復主管卡羅爾·斯特林加里說,他們曾認為他的畫作《Tp2》的基礎材料是電木(酚醛樹脂)。但芝加哥藝術學院附屬科學家最近進行的紅外光譜儀分析表明,該聚合物實際上是硝酸纖維素,是可能釋放有害氣態酸的塑膠之一。

以這種方式使用的光譜法很有幫助,但它也有侷限性。它可以識別許多成分,但並不總是顯示混合到塑膠中的染料、穩定劑、表面活性劑、增塑劑和抗氧化劑的完整混合物。通常,工業製造商會將這些配方保密,作為其智慧財產權的一部分。由於沒有其成分的簡易參考,因此需要進行艱苦的分析才能揭示塑膠的化學成分。

這些新增劑改變了物體老化和分解的方式。某些型別的 PVC,例如宇航服生命維持系統中的那種,會透過滲出一種稱為鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯的粘性增塑劑而分解。其他 PVC 物體則透過在表面形成白色粉狀外殼而降解:在這種情況下,罪魁禍首是硬脂酸。它是一種新增到塑膠中的潤滑劑,可防止聚合物在製造過程中粘附在模具上。

嗅探衰變

在制定延壽策略之前識別化學混合物非常重要,以至於研究人員實際上是在嗅探塑膠文物中的成分。例如,在名為“遺產氣味”的恰如其分的專案中,倫敦大學學院的凱瑟琳·柯倫利用了許多降解塑膠會散發出臭分子的事實。醋酸纖維素在分解時不僅會散發出類似醋的氣味,老化的氯丁橡膠還會散發出令人作嘔的甜氯氣味,而且許多其他塑膠在分解時也會釋放出揮發性分子:降解的 PVC 具有新車的香味,降解的聚氨酯可能聞起來像覆盆子果醬、肉桂或燃燒的橡膠。這些只是人鼻可以檢測到的氣味。柯倫開發了一種質譜分析技術,可以分析從塑膠物體中升起的所有揮發性分子,以查明塑膠中分解的新增劑和穩定劑。柯倫說,目標是在無需取樣的情況下識別內部發生的情況,並在出現可見的腐爛跡象之前做到這一點。

柯倫將她的技術帶到了伯明翰博物館和藝術畫廊,在那裡她對貝南藝術家羅穆爾德·哈佐梅於 2005 年創作的大型藝術裝置《ARTicle 14, Débrouille-Toi, Toi-Même!》周圍的空氣進行了取樣,該作品翻譯過來就是《ARTicle 14,自力更生,靠你自己!》。它的特色是一個裝滿運動鞋、電腦、電影膠片、高爾夫球杆、舊諾基亞手機、玩具、鍋、平底鍋、粉紅色高跟鞋和吸塵器的市場手推車,僅舉出這件作品中的幾個元件,哈佐梅在 20 世紀 90 年代和 21 世紀 00 年代收集了這些物品。在混亂的藝術品中,柯倫和她的同事檢測到了乙酸的存在,乙酸是可能損害附近材料的腐蝕性氣體之一。“我們發現電影膠片——特別是膠片中降解的聚酯——正在釋放酸,”柯倫說。博物館工作人員現在正在考慮是否單獨存放電影膠片,或者使用酸吸收劑來防止其對作品的其他元件產生不利影響,她說。

柯倫還在倫敦博物館的一系列老式手提包——用人造皮革、仿玳瑁或盤繞的 20 世紀電話線製成的手提包——上試用了她的煤礦金絲雀技術。對於白色電話線手提包,柯倫嗅探出了通常從降解的 PVC 中出現的增塑劑的存在——這對於可能希望將手提包存放在密封容器中的工作人員來說是一個有用的警報。

研究人員還在轉向新的成像技術,這些技術可以建立物體化學成分的詳細二維圖,本質上是逐個畫素地進行。例如,斯特里奇已將近紅外光譜法與數碼相機結合使用,以生成二維彩色地圖,文物修復師可以從中識別包含多種塑膠的文物的分子組成,以及降解化學物質的遷移。斯特里奇觀察了一個 20 世紀 50 年代流行的老式物品,稱為襯裙女士——其中一個塑膠女性半身像構成了發刷的把手。斯特里奇的團隊使用該技術將把手識別為醋酸纖維素,將刷毛識別為尼龍,使用顏色梯度來顯示文物中兩種塑膠的位置。透過識別醋酸纖維素等潛在危險,博物館工作人員或許能夠在肉眼可見損壞之前採取行動。

儘管研究人員在診斷塑膠文物或藝術品如何降解方面做得越來越好,但他們仍在努力弄清楚如何最好地阻止腐爛和修復損壞。這正是名為 POPART(博物館藏品中塑膠藝術品的儲存)的專案所應對的挑戰之一,該專案於 2008 年啟動,彙集了世界各地機構的努力。清潔可能會使物體看起來更好,但最終可能會加速整體衰落。表面上的白色外殼可能不美觀,但也可能是一種保護性銅綠,類似於在老化的銅上形成的綠色氧化層,既是降解產物,又是保護膜。

清理

即使洗掉這種銅綠是正確的策略,POPART 研究人員也希望找到可以安全地做到這一點的清潔方法。文物修復師非常謹慎——對於那些負責照料價值數百萬美元的藝術品的人來說,這是一個很好的特性。當暴露於錯誤的清潔劑時,塑膠可能會破裂、溶解或變色。POPART 調查了從高科技超細纖維和超聲波到精心配製的清潔微乳液(水、油和表面活性劑的溶液,可去除汙垢)以及凝膠等方法。科學家們瞭解到,用丙酮(通常用於卸甲油水)清潔聚苯乙烯物體可能會使塑膠從透明變為不透明,並最終溶解它。然而,異丙醇是一種不同的酒精基清潔溶劑,對於大多數塑膠來說是安全的。

泰特美術館(英國的四個博物館集團)的文物修復科學家布朗溫·奧姆斯比說,使用像水這樣簡單的東西來清潔丙烯酸畫作原來是有風險的。她在 1962 年的畫作《仙女座》中遇到了這個問題,這是泰特美術館最古老的丙烯酸作品。俄羅斯裔美國藝術家亞歷山大·利伯曼在圓形畫布上繪製了這幅抽象的幾何作品;它的四種純色——黑色、淡紫色、深紫色和深綠色——喚起了外太空的黑暗。但是丙烯酸顏料含有稱為表面活性劑的新增劑,這些新增劑有助於使顏料懸浮在顏料管中,而不是沉澱到底部。這對畫家來說是好事。然而,一旦在乾燥的畫布上,這些表面活性劑就會遷移到表面併產生一種粘性物質,從而吸附汙垢。到 2007 年,《仙女座》被如此多的表面活性劑積聚所遮蓋,以至於這幅畫作出現了“一層白色的霧狀物,這在深色畫作上非常分散注意力,”奧姆斯比說。通常,她會求助於水作為清潔劑:“水通常比任何其他溶劑都能更好地去除汙垢。” 但是水也會使丙烯酸畫作膨脹。這可能會導致清潔過程中顏料脫落。

然而,可以調整水使其更安全。特拉華大學的理查德·沃爾伯斯領導的研究人員發現,將水的 pH 值保持在 6 左右,並使水具有適度的鹽度可以限制丙烯酸顏料的膨脹。奧姆斯比在利伯曼的畫作中使用了這種技術,如今這幅畫作看起來仍然像五十年前一樣黑暗而孤獨。泰特美術館的研究人員還使用原子力顯微鏡監測沃霍爾的布魯克·海沃德丙烯酸肖像畫的清潔過程,以確保去除的是汙垢而不是顏料。

可持續藝術

奧姆斯比和其他人還在與陶氏化學公司的科學家合作,利用該公司的大規模工業能力快速進行大量化學反應,以測試丙烯酸顏料樣品上的各種微乳液。他們的目標是嘗試不同的清潔化合物組合,以找到清洗繪畫表面的最佳配方,而不會損壞表面。

塑膠研究人員還在與藝術家聯絡,讓他們瞭解使用塑膠創作藝術品的潛在陷阱。“我們的想法不是干預創作過程,而是讓藝術家可以選擇是否使用這些資訊,”U.C.L. 可持續遺產研究所的藝術家兼文物修復科學家卡羅琳·庫恩說。庫恩說,她想知道她多年前出售的一件雕塑現在是什麼樣子,那件雕塑是用矽橡膠、青銅鑄件、魚缸和嬰兒油製成的。“我不知道它今天看起來怎麼樣。我希望它沒有洩漏到餐桌上。”

文物修復科學家的最大希望是,修復過去也將幫助他們為未來做好準備,屆時今天的塑膠材料——例如 3D 列印物體——將開始進入博物館藏品。其中一件物品可能是第一把 3D 列印的原聲吉他或退役的國際空間站宇航服。最終,所有這些都將過時,文物修復師希望手頭有工具來為這些文化偶像進行整容。