科學家們發現,目前在美國奶牛中傳播的高致病性禽流感病毒H5N1毒株,僅需一次突變即可輕易附著於人類上呼吸道細胞。今天發表在《科學》雜誌上的這項研究結果表明,病毒有可能透過一步突變變得更有效地在人際間傳播,並且如果這種突變在自然界中廣泛傳播,可能會對新大流行病產生重大影響。

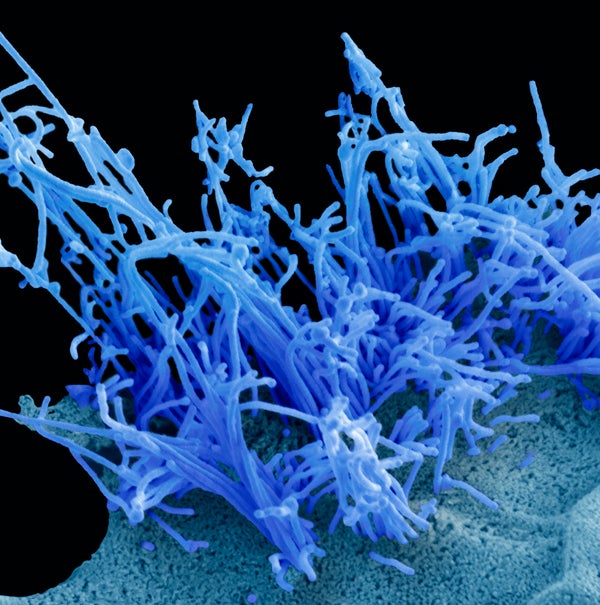

禽流感病毒表面佈滿了表面蛋白,使其能夠與禽類細胞受體結合,從而使病毒進入細胞。禽類細胞受體與人類細胞受體不同,但這種差異“非常細微”,研究合著者、斯克裡普斯研究所的生物化學家詹姆斯·保爾森說。“對於一種新的大流行性H5N1病毒,我們知道它必須將其受體特異性從禽類型別轉變為人類型別。那麼,這需要什麼呢?”令他和他的合著者驚訝的是,這種轉變只需要一個基因改變。

導致當前疫情爆發的特定組或進化分支的H5N1病毒於2021年在北美首次被發現,並已影響廣泛的動物種群,包括野生鳥類、熊、狐狸、各種海洋哺乳動物,以及最近的奶牛。自從美國奶牛群中H5N1疫情於今年春季開始以來,人類病例主要與患病家禽或奶牛有關,並且大多數人類感染病例是輕微的,發生在高風險暴露的農場工人中(其中有一些值得注意的例外情況)。尚未出現人與人之間傳播的跡象——病毒的受體結合偏好是阻止這種情況發生的關鍵障礙。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

“這顯然是推測性的,但病毒越有可能更好地結合人類受體——這並非好事,因為它可能會導致人際傳播,”科羅拉多大學安舒茨醫學校區的免疫學家珍娜·古斯米勒說,她沒有參與這項新研究。

該研究的作者專注於改變H5N1的表面蛋白之一,即血凝素,它包含允許病毒附著於宿主細胞受體並啟動感染的結合位點。研究人員從得克薩斯州首例人類病例中分離出的病毒基因序列生成了病毒蛋白,該病例發生在一名接觸受感染奶牛後感染禽流感的人身上。實驗中未使用活病毒。然後,科學家們在血凝素的氨基酸鏈或蛋白質構建塊中設計了各種不同的突變。一個單一的突變,即將序列中第226位氨基酸替換為另一個氨基酸,使H5N1能夠將其結合親和力從禽類細胞上的受體轉變為人類上呼吸道細胞上的受體。

過去的研究表明,包括新論文中測試的突變在內的幾種流感突變,在人類受體結合中非常重要,古斯米勒說。這些基因調整已經在以前引起人類大流行的流感病毒亞型中被標記出來,例如1918年和2009年的流感。但合著者、斯克裡普斯大學的結構和計算生物學家伊恩·威爾遜解釋說,過去的病毒通常需要至少兩次突變才能成功地將其偏好轉變為人類受體。“這令人驚訝。僅僅是這一個突變就足以改變受體特異性,”他說。

保爾森補充說,科學家們在新研究中測試的特定突變,此前曾在2010年家禽和一些人類的H5N1疫情爆發期間進行過研究,但它並未影響病毒的人類受體結合。“但病毒已經發生了微妙的變化,”保爾森說。“現在,這種突變確實會導致改變。”

威爾遜和保爾森指出,他們研究中突變的H5N1蛋白與人類受體的結合較弱,但比2009年導致“豬流感”人類大流行的H1N1病毒結合更強。“最初的感染是我們擔心的引發大流行的原因,我們認為我們透過這種單一突變看到的弱結合至少相當於已知的人類大流行病毒,”保爾森說。該研究確實在血凝素的另一個區域,即224位的氨基酸中,發現了第二個突變,該突變可以與226位突變結合進一步增強病毒的結合能力。

古斯米勒對這些發現並不感到驚訝,因為226位突變在流感受體偏好中具有已知的意義,但她補充說,“當你看到真的只需要一次突變時,這永遠不是好事。”這項研究“也為我們提供了一個思路,即我們應該關注什麼,以及我們應該關注血凝素蛋白的哪些位點,以瞭解其改變和更好地感染我們的潛力。”

加拿大一名青少年最近因禽流感病情危重住院,其暴露情況不明。基因測序顯示,一種與加拿大禽類中傳播的毒株相似的H5N1毒株,在兩個位置檢測到突變,其中一個位置是226位——與新論文中研究的位點相同。科學家們不知道這兩種突變中的任何一種是否是導致這名青少年病情嚴重的原因,但一些人表示擔憂,這些變化可能表明病毒可能正在適應人類細胞。

保爾森說,在青少年病例和研究結果之間得出結論或進行類比還為時過早。例如,研究人員在研究中調整的氨基酸與加拿大病例的病毒序列中的氨基酸不同,他說。“有很多傳言說,‘哦,天哪,那個氨基酸正在突變’,但目前還沒有證據表明這實際上會給我們提供人類傳播所需的特異性,”保爾森說。但他補充說,這個病例仍然意義重大。

今年報告的大多數人類禽流感病例都是輕微的。古斯米勒解釋說,在過去的疫情爆發中,H5N1曾引起嚴重的呼吸道疾病,因為它傾向於與下呼吸道的細胞結合。“你基本上會引起病毒性肺炎,”她說。“但是,如果你增加與上呼吸道人類受體的結合”,正如這項研究做的那樣,“那更可能看起來像你的普通感冒樣症狀。”她說,也就是說,喜歡上呼吸道的病毒,包括鼻子和喉嚨,更可能透過咳嗽和打噴嚏傳播。這可能導致透過人際接觸傳播更多。

更好的受體結合本身不一定導致疾病。其他幾個因素也很重要,例如病毒在體內複製和增殖的能力。但附著到細胞是初始步驟,保爾森說。“我們希望不會發生的魔力是,所有這些事情都結合在一起,這樣我們就有了第一次[人際]傳播,並且它變成了一種大流行病病毒,”他說。