本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

* 從技術上講,正確的類群名稱是Chamaeleonidae,儘管它經常被寫成Chameleonidae;拼寫Chameleontidae和Chamaeleontidae在文獻中也存在。[上方圖片為傑克遜變色龍Trioceros jacksonii,由Benjamint444拍攝,CC BY-SA 3.0]。

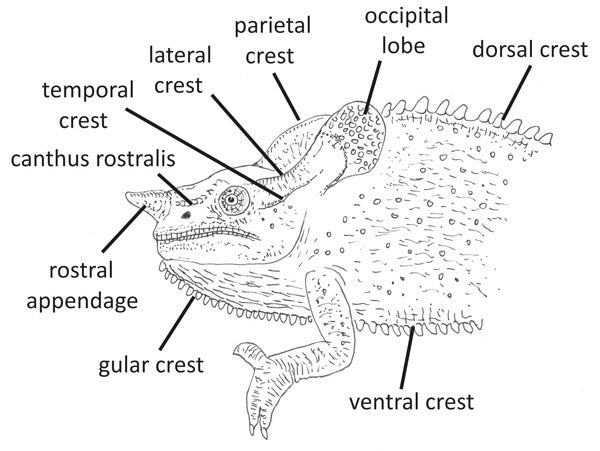

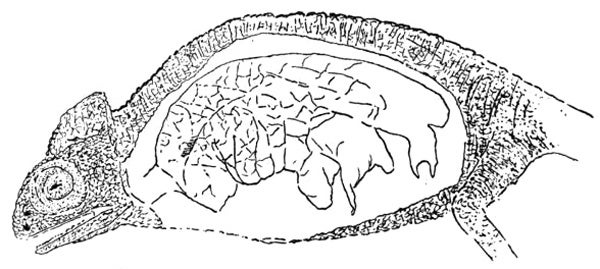

一個通用的假設變色龍,關鍵特徵已標記 - 如此多的冠。枕葉是柔軟且可移動的。沒錯:褶皺邊緣的柔軟、可移動的瓣。感謝Mark D. Scherz指出先前版本中的錯誤。

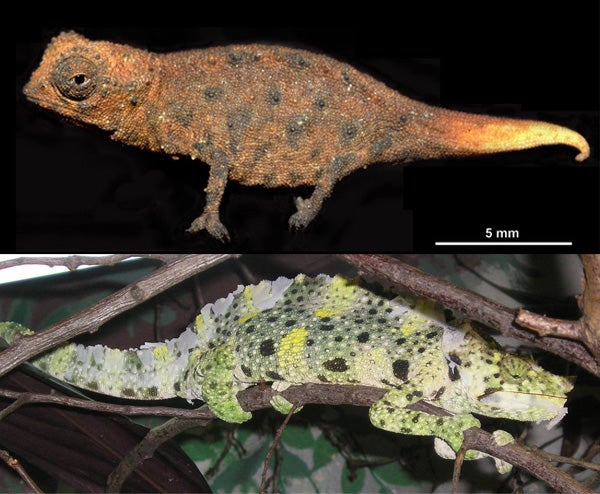

該類群也因其巨大的尺寸變異而聞名。物種範圍從20毫米(馬達加斯加的Brookesia micra)到約69釐米(帕森氏變色龍Calumma parsonii和烏斯塔萊特變色龍Furcifer oustaleti)。變色龍也因其視覺展示結構的顯著多樣性而聞名。事實上,憑藉冠、角、褶皺、葉、腫塊、刺和距,變色龍是鱗片類動物中最華麗的動物之一,這些結構的進化和多樣性經常在關於性和社會展示特徵進化的討論中被提及。這些主題都值得進一步討論,但至少今天不會在這裡討論。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事。

Martin (1992): 在此處購買。

順便說一句,與活著的爬行動物一樣,關於這些動物的著作總是缺乏您可能期望存在的種類。我關於變色龍整體的常用著作是詹姆斯·馬丁的《變色龍:偽裝大師》(Martin 1992)。它現在有點過時了,但總體來說是一本不錯的入門書,對寫作時已知的每種物種的討論是一個主要的加分項。當我們在這裡時,我不贊成將變色龍作為寵物飼養。它們在圈養條件下似乎表現不佳,而且幾乎總是早夭。

告別“雙屬系統”。 如果您是蜻蜓點水的蜥蜴愛好者,您會“知道”大多數變色龍物種——目前已識別出約180種——都包含在大型屬Chamaeleo中,而各種小的、奇怪的、棕色的馬達加斯加葉變色龍則被歸類在Brookesia中。在這一點上,我應該簡要提及,馬達加斯加是世界變色龍之都,約有一半的物種棲息於此。

最小的和最大的之一。頂部:微小的Brookesia micra(圖片來自Glaw等. (2012),CC BY 2.5)。下圖:圈養的梅勒氏變色龍Trioceros melleri(Darren Naish攝) - 沒有比例尺,但它真的很大(約61釐米)。

這個簡單的“雙屬系統”是我自己在1980年代學到的。但我們來到這裡的原因是,今天的變色龍分類學比那時複雜得多,現在已識別出多達12個屬。除非您是專家,否則可能很難跟上。因此,在本篇文章和後續文章中,我旨在解釋我們在變色龍分類學和系統發育方面所處的階段。

首先讓我說,專家們並沒有隨意地命名新的分類群,僅僅因為他們發現了被認為“足夠獨特”而可以歸入自己屬的新物種。相反,新的屬名與系統發育研究相關聯,這些研究揭示了各種變色龍譜系是多麼的不同和分散。

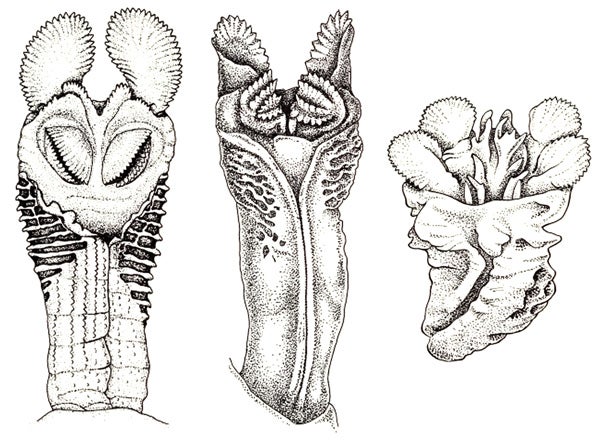

信不信由你,這些是變色龍的陰莖,或半陰莖。正如鱗片類動物的典型特徵一樣,這些器官是成對的(因此“半陰莖”=“半個陰莖”)。從左到右,這些半陰莖屬於Chamaeleo senegalensis、C. calyptratus和T. oweni。全部來自Klaver & Böhme (1986)。

在1980年代中期,查爾斯·克拉弗和沃爾夫岡·博梅發表了一項里程碑式的研究,其中他們表明,變色龍半陰莖和肺部的多樣性是如此之大,以至於之前的“雙屬系統”確實沒有反映該類群內部的變異。他們的研究包括大量變色龍半陰莖的插圖,其中許多非常精細,並且佈滿了乳突、稱為rotulae的鋸齒狀裝飾物、尖刺的角和側翼精溝的唇。正如我之前所說(與蛇有關),鱗片類動物鑑定的專家通常是半陰莖專家,無意冒犯。

圖表顯示了複雜的、內部隔開的肺,帶有手指狀的側支。此圖表來自Seeley (1901),一本關於翼龍的書。

哦,對了,肺:變色龍的肺在複雜性以及它們有多少腔室和側支方面確實變化很大 - 複雜的肺是任何非鳥類爬行動物中最複雜的肺之一。無論如何,雖然Chamaeleo和Brookesia足夠獨特,值得在變色龍科(Chamaeleonidae)內識別出兩個“亞科”(分別為Chamaeleoninae和Brookesiinae),但Chamaeleo和Brookesia都需要分裂(Klaver & Böhme 1986)。

關於Rhampholeon和Rieppeleon。 根據Klaver & Böhme (1986)的說法,先前包含在Brookesia中的一組非洲大陸物種與其他物種(所有物種都是馬達加斯加的)的不同之處在於具有(短)角和“高階”核型。最初於1874年出版的舊名稱Rhampholeon為它們復活,今天它們通常被稱為非洲葉變色龍或侏儒變色龍。它們很可愛。

樹樁尾變色龍Rhampholeon moyeri,拍攝於坦尚尼亞烏宗瓦山國家公園。圖片由Martin Nielsen拍攝,CC BY-SA 4.0。

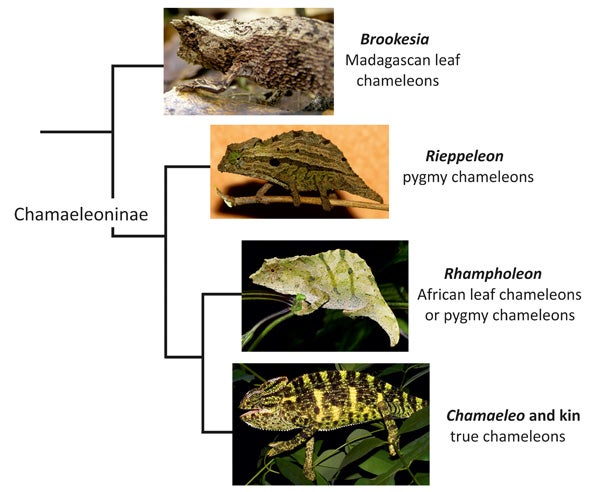

然而,儘管最初被認為與Brookesia很接近,但最近的系統發育研究表明,它們根本沒有與它們歸為一組,實際上是變色龍亞科變色龍(Raxworthy等. 2002,Townsend等. 2011,Tolley等. 2013)。一些研究實際上發現Rhampholeon嵌入在變色龍亞科進化枝中,並且接近Calumma、Furcifer和Trioceros(我們將在後面討論所有這些)(Townsend等. 2011)。然而,一項更近期的研究分析了一個更廣泛的分子資料集(Tolley等. 2013),發現Rhampholeon實際上是幾乎所有其他變色龍亞科的姐妹群。

高度簡化的變色龍進化枝圖,主要基於Tolley等. (2013)。Brookesia由Frank Wouters拍攝,CC BY-SA 2.0;Rieppeleon由R. J. Blach拍攝,CC BY-SA 3.0;Rhampholeon由Martin Nielsen拍攝,CC BY-SA 4.0;Chamaeleo由Raju Kasambe拍攝,CC BY-SA 3.0。

大約有18種現存的Rhampholeon物種(其中四種是在2014年命名的),並且該類群內部的形態和分子多樣性如此之大,以至於其中幾個進化枝已被識別和命名:Rhampholeon(對於R. spectrum進化枝),Bicuspis和Rhinodigitum(Matthee等. 2004)。

Rieppeleon brevicaudatus,真可愛!左圖由R. J. Blach拍攝,CC BY-SA 3.0。右圖在公共領域。相對較長的尾巴表明這些動物是雄性。

此外,曾經包含在Rhampholeon中的一些分類群不一定比其他變色龍更接近Rhampholeon。這些物種現在被認為是另一個獨特的譜系,稱為Rieppeleon,以爬蟲學家和古生物學家奧利維爾·裡佩爾(Olivier Rieppel)的名字命名(Matthee等. 2004)。根據最近的分子系統發育學(Townsend等. 2011,Tolley等. 2013),Rieppeleon位於包含所有其他變色龍亞科的進化枝之外,但有一個例外(我稍後會討論的分類群)。所以……Rieppeleon,曾經包含在Rhampholeon中並被認為是布魯克西亞亞科,既不接近Brookesia,也根本不是布魯克西亞亞科變色龍,而且——雖然它是變色龍亞科變色龍——但它與Rhampholeon也不是特別接近!還有更多要說的,因為它在系統發育學中的位置告訴我們很多關於變色龍生物地理歷史的資訊。我稍後會回到這一點。

如果在這個階段,您認為變色龍分類學比您記憶中的要複雜得多,我認為這很大程度上是因為“雙屬”的“傳統”分類學未能適當地反映這些動物的多樣性和進化歷史。

即將到來的提示——這是Kinyongia!圖片由Ales.kocourek拍攝,CC BY 2.0。

必須停在這裡了。接下來會有更多關於變色龍的內容!有關之前關於鬣蜥亞目蜥蜴的Tet Zoo文章,請參閱……

參考文獻 - -

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. 1986. 變色龍科(蜥蜴亞目)的系統發育和分類,特別參考半陰莖形態。《波恩動物學專著》22, 1-64。

Martin, J. 1992. 《變色龍:偽裝大師》。Blandford,倫敦。

Matthee, C. A., Tilbury, C. R. & Townsend, T. 2004. 非洲葉變色龍的系統發育回顧:Rhampholeon屬(變色龍科):異域分佈和氣候變化在物種形成中的作用。《倫敦皇家學會學報》B 271, 1967-1975。

Raxworthy, C. J., Forstner, M. R. J. & Nussbaum, R. A. 2002. 海洋擴散引起的變色龍輻射。《自然》415, 784-787。

Seeley, H. G. 1901. 《空中的龍》。Appleton and Company,倫敦。

Tolley, K. A., Townsend, T. M. & Vences, M. 2013. 變色龍的大規模系統發育表明非洲起源和始新世多樣化。《倫敦皇家學會學報》B, 280, 20130184。

Townsend, T. M., Tolley, K. A., Glaw, F., Böhme, W. & Vences, M. 2011. 從非洲向東:古洋流介導的變色龍擴散到塞席爾群島。《生物學快報》7, 225-228。