本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

如果你對龜類有所瞭解,你就會知道一些關於地龜科動物的知識——以前被稱為河龜亞科。這是一個分佈於歐亞大陸和美洲的大型群體,沒有一個流行的統稱,但有時被稱為亞洲河龜或舊大陸池龜,儘管這兩個名稱在技術上都不正確。其中一個物種——馬來箱龜 *Cuora amboinensis*——分佈於蘇拉威西島和摩鹿加群島,使其位於華萊士線的澳洲一側。大約有70種現存的地龜科物種。亞洲箱龜(*Cuora*)、屋頂龜和彩龜(*Batagur*)、舊大陸池龜(*Mauremys*)和新熱帶木龜(*Rhinoclemmys*)是該類群中較為知名的物種叢集。

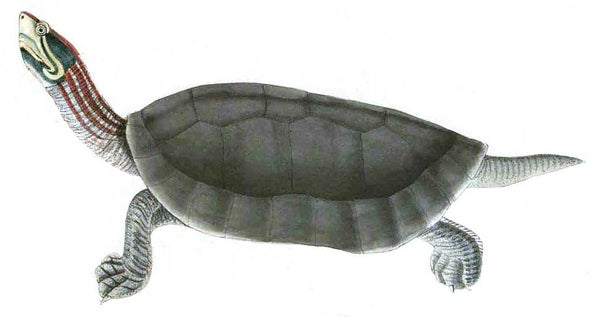

這確實是一群非常吸引人的龜類。這是托馬斯·哈德威克在1830年左右繪製的印度紅冠屋頂龜 *Batagur kachuga* 的插圖,這是一種極度瀕危的物種。圖片來源:《印度動物學插圖》 *維基媒體*

地龜科包括一些最具吸引力的龜類,許多物種都有醒目而色彩鮮豔的頭部標記,用於交配展示,或者在某些情況下,用於警告潛在的捕食者(Orenstein 2001)。一些標記看起來很瘋狂:我特別想到的是四眼斑龜 *Sacalia quadriocellata* 的突出斑點。這些標記也會隨著季節的變化而增加強度和亮度;相關物種在一年中的某些時候,或者在圈養時(據認為)維持不足的飲食時,看起來會顯得平淡無奇。一些物種在進入繁殖季節時會發生全身顏色變化,一些 *Batagur* 物種(包括以前被歸為獨立屬 *Callagur* 的物種)的雄性在頭部、身體和甲殼顏色方面都會發生變化。它們在完全繁殖狀態下看起來會非常華麗和驚人。

支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

一隻腿斑木龜 (*Rhinoclemmys punctularia*),頭部背面顯示出引人注目的彩色標記。圖片來源:Hervébreton 維基媒體(CC BY-SA 3.0)

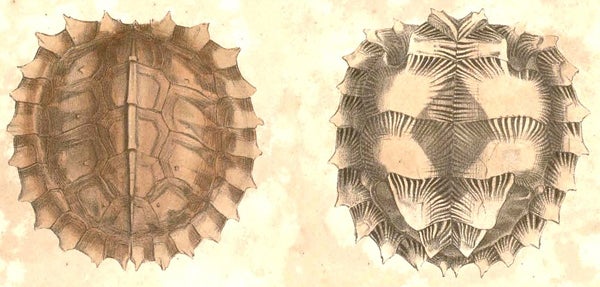

地龜科動物傾向於兩棲、淡水動物,儘管有些生活在沿海海洋環境中,有些則相當陸生,棲息在潮溼的林地和草原中。一些陸生物種(包括一些 *Cuora* 箱龜)有一個高聳的、圓頂狀的背甲;較扁平的甲殼在該類群中更為典型,有些(如刺龜 *Heosemys spinosa*)有從甲殼邊緣周圍的邊緣盾片向外生長的刺狀突起。背甲上的縱向脊很常見,一些 *Cuora* 物種有一個可動的腹甲,可以完全密封甲殼——這是與(僅有遠親關係的)龜科箱龜趨同進化的一個極好例子。

刺龜 *Heosemys spinosa* 的刺狀甲殼(左圖為背甲,右圖為腹甲),如托馬斯·哈德威克在 1830 年代所繪。圖片來源:《印度動物學插圖》 *維基媒體*

一些甲殼特徵對於該類群具有診斷意義(Claude & Tong 2004),包括一個小臀骨(位於背甲後端的中間骨)以及外圍記憶體在麝香導管(構成背甲外邊緣的骨頭)。是的,*麝香導管*——許多種類的龜都會透過甲殼上的各種導管分泌麝香,有時氣味非常強烈。大多數地龜科動物的背甲長度約為 20 釐米左右,但馬來巨龜 *Orlitia borneensis* 的背甲長度可達 80 釐米。

亞洲巨池龜(*Heosemys grandis*),一種大型兩棲地龜科動物,背甲長度可超過 40 釐米。圖片來源:Rushenb *維基媒體*(CC BY-SA 4.0)

大多數地龜科動物主要以動物為食,吃蠕蟲、軟體動物、甲殼類動物和魚類,但有些(如一些 *Batagur* 物種)是雜食性的,也吃真菌、水果和樹葉。

龜類無處不在。這些是馬來西亞保護設施中的南方河龜(*Batagur affinis*)標本。請注意,幼龜的甲殼形狀與成年動物不同。圖片來源:Mohd Hafiz Noor Shams *維基媒體*(CC BY 2.5)

正如生活在熱帶亞洲的類群所預料的那樣,新物種的命名相當頻繁。此外,在 1990 年代被命名為全新物種並被認為在寵物貿易中非常受歡迎的一些物種(‘*Ocadia glyphistoma*’、‘*O. philippeni*’ 和 ‘*Sacalia pseudocellata*’)現在似乎是在圈養中產生的雜交種,並被欺詐性地作為外來新奇事物出售(Stuart & Parham 2006)——我從 2007 年左右就開始說我要在 Tet Zoo 上寫關於這些案例的文章,但現在我們還沒寫。正如人們所預料的那樣,在整個熱帶亞洲都有分佈的許多地龜科物種,過去和現在都因餐館貿易而被大量過度開發,但也用於當作幸運符和寵物。一些物種現在由於過度開發而極度瀕危,一些物種已經滅絕或被懷疑已經滅絕。熱帶亞洲龜類的困境是一個緊迫的問題,需要做很多工作。

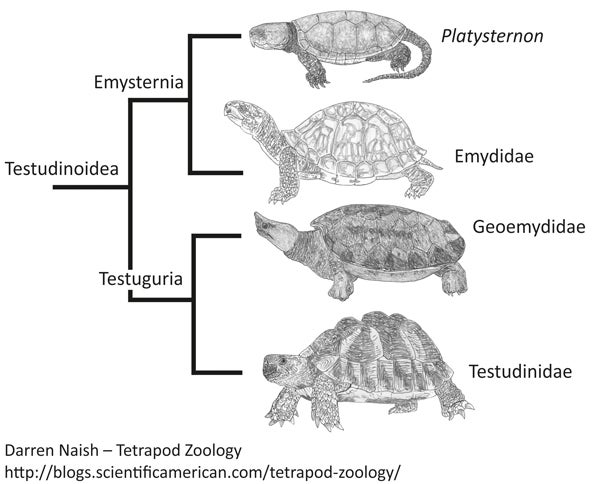

系統發育和化石。 地龜科是龜鱉類動物:也就是說,屬於包括沼澤龜科(Emydidae)和陸龜科(Testudinidae)的龜類進化枝的一部分,分子資料顯示它們與陸龜關係特別密切,兩者構成了陸龜科(Testuguria)進化枝(Crawford *et al*. 2013)。考慮到地龜科接近——如果不是屬於——龜科的傳統觀點,這可能會令人驚訝,但事實就是如此。順便說一句,系統發育的形狀意味著陸龜很可能起源於兩棲或水生祖先。是的,*平胸龜*——大頭龜——根據 Crawford *et al*. (2013) 的研究,在這裡被顯示為龜鱉類動物。這是一個有趣的事情,值得進一步討論,但它必須等到以後再說。

龜鱉類動物的簡化系統發育圖,拓撲結構基於 Crawford *et al*. (2013)。圖片來源:達倫·奈什

地龜科擁有相當不錯的化石記錄,可以追溯到 4000 多萬年前的始新世,包括來自歐洲以及中亞和東亞的物種。一些現在僅限於熱帶亞洲的類群——我想到的是 *Geoemyda* 葉龜——從化石中得知,從始新世開始就存在於歐洲各地和整個亞洲(從烏克蘭到日本),一個複雜的情況是,*Geoemyda* 的古生物學概念現在與新生學的概念不同(*Geoemyda* 現在的內容比以前狹窄得多)。

這就是我們對地龜科的簡要介紹。這裡的一些材料基於正在準備中的教科書的相關章節,點選此處。有關其他關於龜類的 Tet Zoo 文章,請參見...

為性交而伸長的脖子?不,謝謝,我們是蜥腳類恐龍(包括對加拉帕戈斯陸龜的簡短討論)

參考文獻 - -

Claude, J. & Tong, H. 2004. 法國聖帕普的早期始新世龜鱉類,並對現代龜鱉類動物的早期進化進行評論。Oryctos 5, 3-45.

Crawford, N. G., Parham, J. F., Sellas, A. B., Faircloth, B. C., Glenn, T. C., Papenfuss, T. J., Henderson, J. B., Hansen, M. H. & Simison, W. B. 2014. 龜類的系統基因組分析。分子系統發育與進化 83, 250-257.

Orenstein, R. 2001. 龜、陸龜和澤龜:身披盔甲的倖存者。螢火蟲出版社,紐約。

Stuart, B. L. & Parham, J. F. 2006. 三種罕見中國龜的近期雜交起源。保護遺傳學 8, 169-175.