本文發表在《大眾科學》的前部落格網路上,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

雀形目鳥類——棲息鳥類——是所有鳥類進化枝中最大和最多樣化的,完全佔現存約10,000種鳥類的60%,包括烏鴉、極樂鳥、椋鳥、鶯、燕子、雲雀、鷦鷯、山雀、鵐、麻雀和雀等熟悉的類群。多年來,我多次嘗試撰寫關於這個龐大輻射範圍內的特定類群的文章,但出於顯而易見的原因,我從未嘗試過任何形式的綜述。而且我們都知道,那些試圖以“逐組”的方式研究大型進化枝的努力會如何...

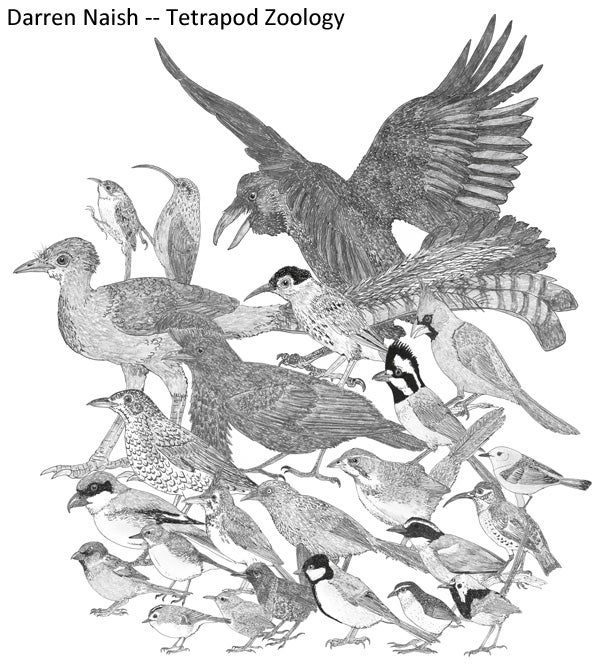

正在準備中的雀形目蒙太奇。現在正在新增更多組 [點選此處瞭解更多]。圖片來源:達倫·奈什

曾幾何時,關於雀形目系統發育的觀點相當模糊:雖然長期以來一直努力將眾多科級類群分組到進化枝中,但它們被認為的排列方式從一位作者到另一位作者發生了顯著變化。從 1870 年代開始,人們普遍認為雀形目由鳴禽或鳴禽亞目(也稱為 Passeri)和亞鳴禽亞目(也稱為 Clamatores 或 Tyranni)組成。在 20 世紀初,闊嘴鳥和琴鳥與這兩組一起被授予各自更高等級的類群(Eurylaimi 和 Menurae)。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

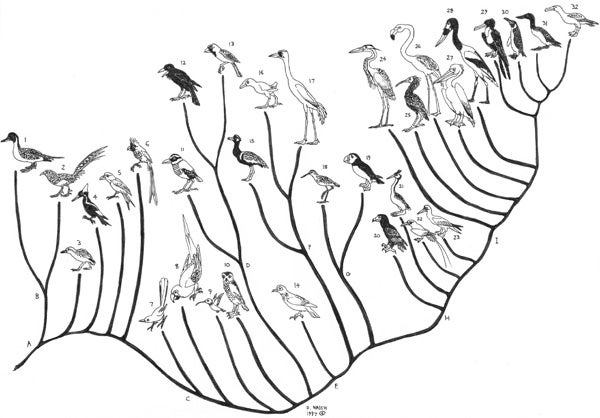

這是您之前可能在這裡看到過的西布利和阿爾奎斯特 (1990) 掛毯的表示。請注意,雀形目(包含八色鶇、烏鴉和麻雀的枝條)在這個特定的樹中處於有些出乎意料的位置:它們位於“中間”的某個地方,而不是顯示為最右邊的較年輕的枝條。圖片來源:達倫·奈什

跳過幾十年,西布利和阿爾奎斯特 (1990) 根據 DNA 資料認為,鳴禽亞目屬於烏鴉譜系(Corvida)或麻雀譜系(Passerida),闊嘴鳥是 Tyranni 的一部分,而琴鳥是 Passeri 中 Corvida 的一部分。之後,Corvida 的單系性被打破,隨後的研究表明,琴鳥、叢冢雉、園丁鳥、澳大利亞旋木雀、短嘴鵯、細尾鷯鶯、吸蜜鳥和其他物種都位於包括烏鴉及其親緣(“核心鴉科”)和 Passerida 的進化枝之外。自那以後發生了什麼?以下是對雀形目系統發育作為一個整體的一些總體思考——我將在以後的文章中詳細闡述其中的各種細節。讓我們保持簡短...

北方渡鴉Corvus corax 非常棒,這是一個經驗事實。我在加那利群島的拉帕爾馬島拍攝了這隻鳥。圖片來源:達倫·奈什

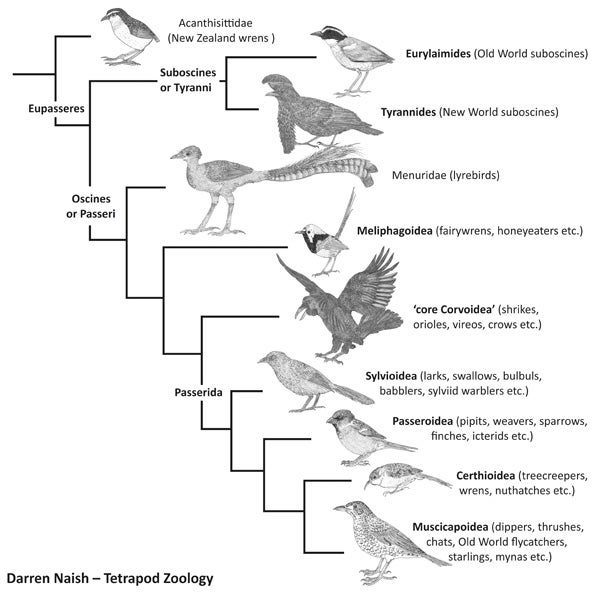

研究反覆證實了紐西蘭鷦鷯(Acanthisittidae)和 Eupasseres 之間的姐妹群關係,Eupasseres 進化枝包含其餘的冠雀形目鳥類。這一事實——加上亞鳴禽以及以前包含在 Corvida 中的類群主要分佈在南美、非洲和澳大拉西亞——表明雀形目整體起源於岡瓦納大陸。近年來,非洲在這一故事中的作用變得越來越重要,特別是在 Passerida 內部早期進化的背景下。

在巴西遇到的新世界亞鳴禽。左側,紅棕灶鳥或紅爐鳥Furnarius rufus。右側,大鶲Pitangus sulphuratus。圖片來源:達倫·奈什

亞鳴禽似乎由不同的舊世界和新世界進化枝組成,儘管舊世界進化枝中存在北部南美洲的 Sapayoa Sapayoa aenigma 是一種有趣的異常現象。新世界亞鳴禽是一個迷人的、多樣化的和龐大的群體,我只是稍縱即逝地寫過它(見下面的連結):在這裡,我們發現了霸鶲、傘鳥、嬌鶲、灶鳥、旋木雀、蟻鳥等等。這裡的鳥類在趨同進化中類似於啄木鳥、旋木雀、鶇、雲雀、河烏和鶯。

一種被描述為最奇怪的鳥類之一——優雅哀鳴鳥Laniisoma elegans的雛鳥——也屬於這裡。它覆蓋著長長的、釘狀的細絲。最近,人們發現灰哀鳴鳥Laniocera hypopyrra的幼雛是對長毛有毒毛毛蟲的貝茨擬態(Londoño et al. 2015)。霸鶲、嬌鶲、傘鳥及其親緣約有 400 個物種。我們現在認識到,以前分佈在這些類群中的許多物種應該在蒂蒂鶲科(Tityridae,Ohlson et al. 2008)中統一起來。

現在轉向 Passerida,在這個進化枝中,較大類群的一般系統發育模式現在看起來相當穩定。譜系主要分組在 Sylvioidea(燕子、鵯、鶯、畫眉、雲雀)、Passeroidea(鶺鴒、鶯、擬鸝、林鶯、裸鼻雀、紅雀、雀、織布鳥、麻雀)、Certhioidea(旋木雀、䳭、鷦鷯)和 Muscicapoidea(舊大陸鶲、鶇、河烏、連雀、椋鳥、嘲鶇)的修改版本中(Cracraft et al. 2004,Johansson et al. 2008,Wu et al. 2015)。關於這些主要組的分支順序已經提出了幾種不同的假設。

簡化的雀形目系統發育圖,僅顯示主要譜系,較重要的類群名稱以粗體顯示。圖片來源:達倫·奈什

一些額外的類群通常被發現位於這些組之外,並且從一項研究到另一項研究而移動,包括巖鷚和巖鷯、山雀(Paridae)、Hyliota、戴菊(Regulidae)、澳大利亞知更鳥(Petroicidae)和仙鶲(Stenostiridae)。山雀可能接近或屬於 Sylvioidea(Johansson et al. 2008,Wu et al. 2015),而戴菊可能屬於 Sylvioidea(Sturmbauer et al. 1998)或 Passeroidea(Alström et al. 2013)或 Muscicapoidea(Wu et al. 2015)……儘管我一直抱著希望它們可能會被證明屬於鴉科(Spicer & Dunipace 2004)。

我所認識的雀形目鳥類。這裡的兩個物種都屬於 Passeridan 進化枝 Muscicapoidea。左側,一隻歌唱的黑頭鶯Sylvia atricapilla。右側,一隻歌唱的歌鶇Turdus philomelos(腳受傷)。圖片來源:達倫·奈什

最近的研究表明,這些譜系中的幾個傳統的“科級”類群不是單系的,其中包括蝗鶯科、鶯科、鷦鶯科和短翅鶯科。事實上,在這一點上值得一提的是,現代分子對雀形目系統發育的研究基本上表明,傳統類群(那些通常被認為是亞科、族、屬和亞屬)的非單系性是常態,旁系性無處不在。以下是其中一項研究中的相關陳述,在這種情況下,它與 Cettia 鶯有關:“Cettia 屬中非單系性的極高程度很可能是鳥類屬中錯誤關係的非常例子之一”(Alström et al. 2011)。如果您能想到一個熟悉的、多物種的雀形目屬,它可能就是旁系的,甚至是多系的。這是一個特別影響雀形目屬的問題,還是我們稱之為屬的實體的一個普遍特徵?

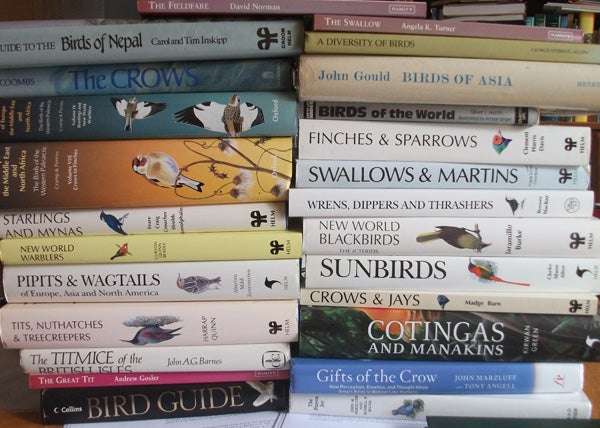

關於雀形目鳥類的書籍。這張照片拍攝於 2014 年,此後我獲得了一些額外的以雀形目為主題的書籍。圖片來源:達倫·奈什

與此同時,發現以前被歸入大型、未解決或未解決的類群中的各種分類群似乎代表著不同的譜系,這導致了新的“科”的激增。即使您是關於鳥類分類學和系統發育的文獻的長期愛好者,您對黑食蜜鳥科、擬鵯科、大葦鶯科、鱗胸鷦鶥科、唐納雀科、馬島鵑科、紅胸鶲科、棕尾鶥科、鶲鶯科、短尾鴉科、曲嘴鴉科或準噶爾山雀科有多熟悉?這些類群大多是在 2006 年之後命名的,儘管有些更早。我發現這種新名稱的激增——其中許多名稱與包含單個現存分類群的譜系有關——有些諷刺意味,因為我們生活在一個人們普遍認為命名譜系的更高分類類別是多餘的時代(例如:準噶爾山雀科包含唯一的分類群 Urocynchramus pylzowi,這意味著名稱準噶爾山雀科、Urocynchramus 和 Urocynchramus pylzowi 都具有相同的內容)。此外,至少其中一些擬議的類群是根據一項研究倉促命名的,而且有時現在判斷它們是否能經受住未來審查的考驗還為時過早。

普氏鶲Urocynchramus pylzowi是最近被認為足夠獨特而值得認可為獨特“科”的幾種現存雀形目鳥類之一。圖片來源:約翰·古爾德 Wikimedia

在以後的文章中,我打算更深入地討論各種雀形目類群中的最新發現;工作量阻止我做得更多……在這一點上,那些在 patreon 上支援我的人(謝謝!)將會看到最近幾天這裡出現的插圖,而且還有更多插圖即將出現。四足動物動物學需要改變,我需要在 patreon 上獲得幫助才能實現這一點。

有關雀形目的以前的四足動物動物學文章,請參閱...

參考文獻 - -

Alström, P., Höhna, S., Gelang, M., Ericson, P. G. P. & Olsson, U. 2011. 透過對一個分類學密集取樣的資料集進行多位點分析,揭示了鶯科鳥類內部的非單系性和複雜的形態進化。BMC Evolutionary Biology 11: 352.

Alström, P., Olsson, U. & Lei, F. 2013. 鳥類鶯總科系統學的最新進展綜述。Chinese Birds 4, 99-131.

Cracraft, J., Barker, F. K., Braun, M., Harshman, J., Dyke, G. J., Feinstein, J., Stanley, S., Cibois, A., Schikler, P., Beresford, P., García-Moreno, J., Sorenson, M. D., Yuri, T. & Mindell, D. P. 2004. 現代鳥類(新鳥亞綱)之間的系統發育關係:邁向鳥類生命之樹。見 Cracraft, J. 和 Donoghue, M. (編), 生命之樹的組裝。 牛津大學出版社(牛津),第468-489頁。

Johansson, U. S., Fjeldså, J. & Bowie, R. C. K. 2008. 雀形亞目(鳥綱:雀形目)內的系統發育關係:基於三個核內含子標記的回顧和新的分子系統發育。Molecular Phylogenetics and Evolution 48, 858-876.

Londoño, G. A., García, D. A. & Sánchez Martínez, M. A. 2015. 低地亞馬遜鳥類幼鳥中貝茨擬態的形態和行為證據。The American Naturalist 185, 135-141.

Ohlson, J., Fjeldså, J. & Ericson, P. G. P. 2008. 開放中的霸鶲:霸鶲科(鳥綱,雀形目)的系統發育和生態輻射。Zoologica Scripta 37, 315-335.

Sibley, C. G. & Ahlquist, J. E. 1990. 鳥類的系統發育和分類。 耶魯大學出版社,紐黑文,康涅狄格州。

Spicer, G. S. & Dunipace, L. 2004. 從線粒體 16S 核糖體 RNA 基因序列推斷的鳴禽(雀形目)的分子系統發育。Molecular Phylogenetics & Evolution 30, 325-335.

Sturmbauer, C., Berger, B., Dallinger, R. & Foger, M. 1998. 金冠屬的線粒體系統發育及其對鶯類鳴禽繁殖行為進化的影響。Molecular Phylogenetics & Evolution 10, 144-149.

Lina Wu, Yanfeng Sun, Juyong Li, Yaqing Li, Yuefeng Wu & Dongming Li 2014. 基於線粒體12S核糖體RNA基因的雀形亞目(鳥綱:雀形目)系統發育。Avian Research 2015 6:1 doi: 10.1186/s40657-015-0010-5