本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

在2016 年 11 月發表在這裡的一篇文章中,我討論了角龍類——包括三角龍在內的鳥臀目恐龍類群——非常奇怪且高度精巧的鼻部區域。那篇文章本應是一個簡短系列的第一部分,今天我們開始第二部分。

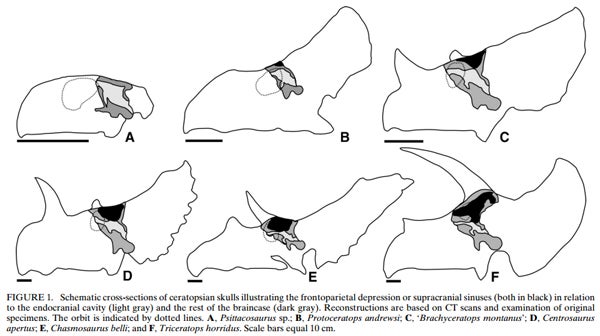

這一次,我們不再關注鼻部區域,而是考慮頭骨的頂部,特別是眼睛之間的區域,也就是眉角之間的區域(或它們的同源物:許多角龍類中沒有眉角,有時甚至被火山口狀的結構所取代)。在這裡,我們發現了角龍頭骨最奇怪、最引人入勝的細節之一:頭骨頂部一個深而燒瓶狀的腔體,稱為額竇、顱竇或顱頂竇。這是一個位於大腦上方的大型結構,涉及到頭骨這個區域的大部分骨骼(額骨、頂骨、眶後骨、枕外骨、上枕骨和蝶後骨)。在三角龍中,它尤其巨大和複雜(Forster 1996, Farke 2010)。它的位置意味著大腦根本不靠近頭骨頂部,而是實際上位於頭骨深處,甚至比眼窩的位置還要低(Farke 2006, 2010)。

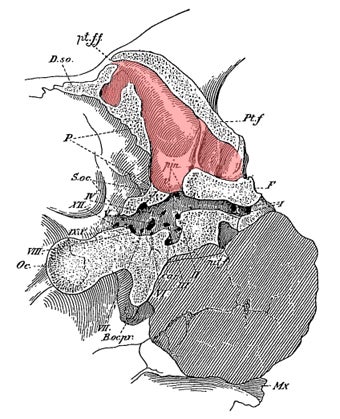

Lull (1933) 繪製的三角龍腦殼剖面圖,右側為前部。左角基部可見於頂部,圓形的枕髁可見於左下,大腦的水平腔可見於中間偏上的位置。在紅色……或粉紅色……我們可以看到巨大的顱頂竇及其各種細分結構。來源:Lull 1933

支援科學新聞事業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

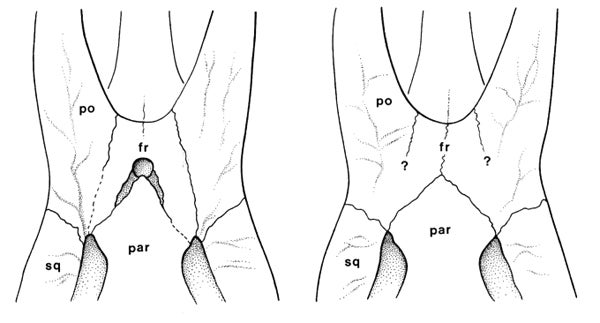

一個最初稱為眶後囟門,後來更名為額囟門的開口將竇與外界連線起來,這在大多數動物中都存在,但並非所有動物都有;事實上,竇的頂部覆蓋方式差異很大。在一些類群中,竇完全被骨頭覆蓋,只存在圓形囟門。無鼻角龍和許多恐怖三角龍標本就是這種情況。在另一些(一些開角龍標本)中,存在部分覆蓋竇的突出骨舌,但其他部分則向天空開放。普氏三角龍的獨特之處在於它“沒有任何跡象表明曾經存在過額囟門”(Forster 1996, p. 251)。這個結構的奇怪解剖學新穎性是一回事;它的可變性又是另一回事。

存在顱頂竇已經夠奇怪了,但事實上,它的外部開口在某個物種中完全缺失就更奇怪了。左邊,我們看到恐怖三角龍的情況,右邊是普氏三角龍的情況。來源:Forster 1996

一些附屬結構與竇相關:一個稱為橫向支撐的骨壁將竇(在某些動物中,並非全部)分為前部和後部(Forster 1996),後部通常更深。位於主橫向支撐前方的附屬支撐在某些類群中分割了竇的前腔(Farke 2010)。

像往常一樣,關於這個結構、它的同源性、起源、它與頭骨解剖其他細節的關係以及它的功能,我們有很多問題。而且,我們仍然只能觀察它的骨骼解剖結構:我們基本上不了解所涉及的軟組織。當然,竇並不是真的“向天空開放”:會有皮膚、膜和其他結構形成其上部邊界,而且某種東西(嘿,讓我們儘可能具體)很可能佔據了其內部。

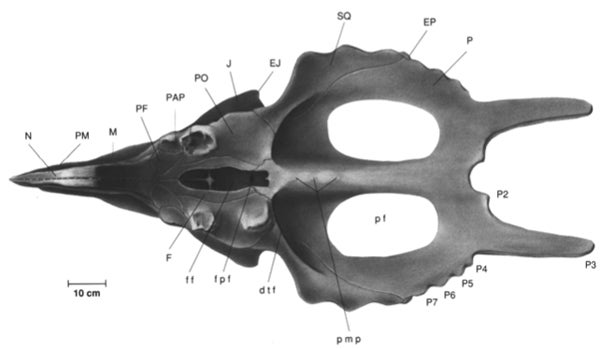

尖角龍類角龍埃氏龍的頭骨背檢視(來自 Sampson 1995),很好地展示了這種動物顱頂竇的巨大尺寸和顯著特徵。來源:Sampson 1995

竇可能起源於顱骨氣腔系統的外延,儘管目前還無法確定它與這些系統的哪個系統相連——鼻旁氣腔、鼓室旁氣腔或嚥氣腔。事實上,儘管做出了幾次認真的努力,但尚未發現它與顱骨氣腔系統的任何部分有直接聯絡(Forster 1996, Sampson 等 1997, Witmer 1997, Farke 2006, 2010)。

已經提出了幾種關於竇的可能功能。Haas (1955) 認為來自顳上區域的肌肉錨定在竇內,但這在考慮到肌肉實際上如何排列在頭骨的那個部分時,幾乎沒有道理,而且與某些物種——甚至某些物種內的某些個體——具有閉合的囟門這一事實不符(Dodson & Currie 1992, Godfrey & Holmes 1995, Forster 1996)。

貝氏開角龍標本 ROM 843 的複製頭骨。您看不到所有細節,但至少應該能夠看到眼睛之間區域發生了一些有趣的事情。來源:達倫·奈什

更流行的觀點是,竇起到某種緩衝或應力消散功能,這對於防止或最大限度地減少種內戰鬥期間的顱骨損傷非常重要。這種可能性主要基於以下普遍假設:牛科動物的顱竇具有“緩衝”功能……但事實證明,這種假設的功能根本沒有充分的依據,可能是錯誤的,並且與竇相對於角的位置不一致(Farke 2008)。話雖如此,角龍的竇更適合作為“緩衝”結構,考慮到這些動物的戰鬥方式(它涉及將角相互鎖定並向側面扭轉:Farke 2004),竇將角與腦殼分開可能是有益的。

人們還考慮了許多其他可能的功能。神經血管通道將竇與角基連線起來,這表明它可能具有某種體溫調節作用:這些區域之間的血液流動交換是否與大腦冷卻有關?竇是否與減輕重量有關?這不太可能,部分原因是,鑑於整個頭骨的質量,我們所說的減輕似乎微不足道(我們說的是約 6.5 千克,從約 220 千克:Farke 2010)。當然,也可能竇根本沒有特殊的“功能”,而是頭骨發育的結果:相對於它們祖先的情況,角龍頭骨的幾乎所有東西都被誇大了,那麼頭骨的加深是否導致了早期小型角龍中淺凹陷的擴大和加深? (Farke 2010)。

在各種角龍中(以黑色標記)顯示的顱頂竇及其可能的前身:額頂凹陷。請注意三角龍 (F) 中竇的巨大尺寸和複雜性。來源:Farke 2010

竇在某些類群中比其他類群更廣泛:在一些開角龍類(五角龍、牛角龍和三角龍等)中,它向側面和向上延伸到眉角基部,形成佔據每個角基部三分之一左右(實際上在 8% 到 27% 之間)的角竇(Farke 2006)。如果您瞭解現代有角哺乳動物的角解剖結構,那麼這種結構的存在不會讓您感到驚訝,但我仍然認為這是出乎意料的,因為大多數人認為角是實心的。

如果你在角龍面前鞠躬,它會失去顱頂竇中的液體,變得虛弱無助嗎?你們中的一些人會理解這個典故。來源:Kyoka Hyaku-Monogatari 維基媒體

最後,竇是否有可能具有我們沒有考慮過的新穎作用或功能?它是否可能與傳送聲束或發出共鳴的聲音有關?它是否可能容納一個腺體?它是否包含一顆神奇的寶石或特殊的液體,證明了生命力,並確保了其所有者的活力和不朽?問題多多。我們正在進入對已滅絕動物的解剖結構研究的新階段,高解析度 CT 掃描正在揭示許多以前難以視覺化和理解的內部細節。安德魯·法克已經在顱頂竇方面取得了重大進展……哈哈……(Farke 2010),但未來可能會做更多類似的工作……鑑於此,我們可能只需要時間就能更好地掌握這種最不尋常和迷人的結構。

有關角龍類的先前 Tet Zoo 文章(其中許多文章現在相當過時),請參閱…

參考文獻 - -

Dodson, P. & Currie, P. J. 1992. Neoceratopsia. In Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osmólska, H. (eds) The Dinosauria (加州大學出版社,伯克利),第 593-618 頁。

Farke, A. A. 2004. Horn use in Triceratops (Dinosauria: Ceratopsidae): testing behavioral hypotheses using scale models. Palaeontologia Electronica 7 (1): 10p.

Farke, A. A. 2006. Morphology and ontogeny of the cornual sinuses in chasmosaurine dinosaurs (Ornithischia: Ceratopsidae). Journal of Paleontology 80, 780-785.

Farke, A. A. 2008. Frontal sinuses and head-butting in goats: a finite element analysis. Journal of Experimental Biology 211, 3085-3094.

Farke, A. A. 2010. Evolution, homology, and function of the supracranial sinuses in ceratopsian dinosaurs. Journal of Vertebrate Paleontology 30, 1486-1500.

Forster, C. A. 1996. New information on the skull of Triceratops. Journal of Vertebrate Paleontology 16, 246-258.

Godfrey, S. J. & Holmes, R. 1995. 加拿大西部上白堊紀的開角龍 (Chasmosaurus) (恐龍綱: 角龍科)的頭骨形態和系統學。脊椎動物古生物學雜誌 15, 726-742。

Haas, G. 1955. 原角龍 (Protoceratops) 和其他角龍類的頜部肌肉。美國自然歷史博物館新刊 1729, 1-24。

Lull, R. S. 1933. 角龍類或有角恐龍的修訂。皮博迪自然歷史博物館回憶錄 3, 1-175。

Sampson, S. D. 1995. 蒙大拿州上白堊紀雙麥迪遜組發現的兩種新的有角恐龍;以及尖角龍亞科 (鳥臀目:角龍科) 的系統發育分析。脊椎動物古生物學雜誌 15, 743-760。

Sampson, S. D., Ryan, M. J. & Tanke, D. H. 1997. 尖角龍亞科恐龍(鳥臀目:角龍科)的顱面個體發育:分類學和行為學意義。林奈學會動物學雜誌 121, 293-337。

Witmer, L. M. 1997. 顱面氣竇系統。在 Currie, P. J. & Padian, K. (編), 《恐龍百科全書》。學術出版社,聖地亞哥,第 151-159 頁。