本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

大型獸腳類恐龍的生物學和行為仍然是脊椎動物古生物學中最受討論和歡迎的主題之一,而持續的討論表明,非鳥類恐龍的生活形態和外部軟組織解剖學也同樣受歡迎。 今天,由克里斯·巴克領導,我和其他合作者參與的一項新研究發表了,該研究對這兩個問題都有所影響。這項工作圍繞著來自懷特島威塞克斯地層的早白堊世異特龍類新獵龍Neovenator salerii,特別是其面部解剖結構展開。

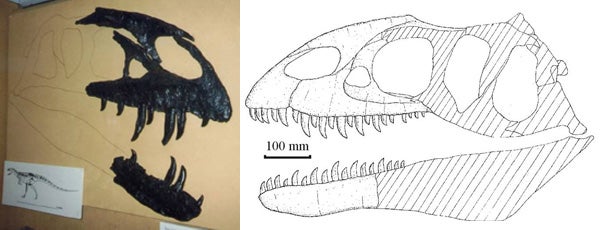

在懷特島桑當的恐龍島博物館展出的神奇的正模骨架(NHMUK R10001/MIWG 6348)。圖片由史蒂夫·布魯薩特拍攝,來自奈什(2011)。鳴謝:奈什 2011

與英國的獸腳類恐龍不同,新獵龍包括儲存極為完好的三維部分頭骨(布魯薩特等,2008),正是這種材料的良好儲存(加上它的臨近性和可獲得性)激發了我們重新研究它的興趣。在南安普頓大學的µVIS X射線成像中心工作(如果你想知道,‘µVIS’唸作Mu-Vis),克里斯·巴克、我和同事們選擇對標本進行CT掃描,以發現有關這種恐龍面部的脈管系統、詳細骨骼解剖結構和氣腔的新資訊。我們的新研究 - 巴克等(2017)- 今天發表在《科學報告》上,我很高興地報告它是開放獲取的。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

左圖:新獵龍的頭骨在 20 世紀 90 年代後期曾經在懷特島地質舊博物館展出。 右圖:史蒂夫·赫特的頭骨重建圖,來自史蒂夫的哲學碩士論文,也用於奈什等(2001)。 鳴謝:達倫·奈什,奈什等,2001

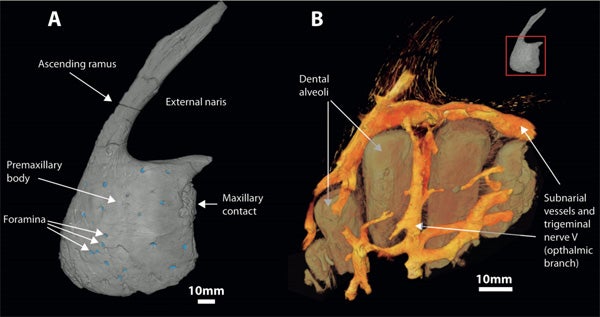

到目前為止,我已經參與了幾個CT掃描專案。它們通常有點像賭博;有時結果很差,有時結果很糟糕。這一次,我很高興地報告說,結果非常出色。我們立刻被前頜骨和上頜骨深處存在的廣泛、複雜的、吻合的內部通道和分支系統所震驚,這些通道和分支在牙根周圍蜿蜒曲折。在排除了這些結構可能是諸如侵入性植物根系或掃描過程的人為產物等瘋狂的可能性後,我們證實它們正是它們看起來的樣子:一個高度發達的神經血管系統的證據,該系統深入侵入骨骼並與一系列外部開口(稱為孔)相連 (巴克等,2017)。

.jpg?w=600)

新獵龍的左前頜骨和上頜骨,顯示內部結構。虛線顯示垂直截面的位置(在論文中進行了說明)。鳴謝:巴克等,2017

這些通道與活體爬行動物中已知的神經通道的外部孔相連,它們與氣腔系統分離,它們的整體形態和大小,以及它們相對於活體爬行動物面部特徵的位置,都表明這些結構與神經系統的各個部分相對應——我們認為它們是三叉神經的分支,特別是眼分支和上頜分支(巴克等,2017)。我們計算出這些神經的體積有多大,以及它們實際佔據了骨骼的百分比。與其他動物的面部神經相比,它們的尺寸似乎相當大。我們認為,各種面部動脈和靜脈佔據了與這些神經分支相似的位置,儘管很難說清楚它們的確切情況。

我們認為,這些大的、侵入性的神經提供了新獵龍擁有“敏感”面部的證據;它能夠透過面部的兩側和前面接收大量的感覺資訊——與觸覺和可能的溫度、壓力和其他刺激有關(巴克等,2017)。我們很想認為它的感覺能力與鱷魚相似,在鱷魚中,擴大的三叉神經——結合被稱為皮膚壓力感受器和皮膚感覺器官的結構——使這些動物具有可能“大於靈長類動物指尖”的觸覺和感覺辨別能力(Leitch和Catania,2012),以及收集熱資訊和化學感覺資訊的能力(Di-Poï和Milinkovitch,2013)。

A. 側視的新獵龍左前頜骨,藍色標記為孔。 B. 去除骨骼的前頜骨體,露出內部結構。 鳴謝:巴克等,2017

當然,這遠非第一次有大型獸腳類動物被認為擁有“敏感的面部”。你們很多人都會記得,北非沼澤和三角洲的巨型鱷魚狀吻部棘龍Spinosaurus擁有類似的系統(Ibrahim等,2014),而且其他棘龍類動物顯然也是如此(Foffa等,2014)。棘龍類被認為是以水生方式覓食的,因此它們吻部骨骼中擴大的神經血管系統的存在最初與水生覓食有關(Ibrahim等,2014)。關於新獵龍的新資料可能否定了這一觀點,因為從整體解剖結構、詳細的牙齒解剖結構或牙齒磨損來看,沒有任何跡象表明新獵龍是以水生方式覓食的。誠然,它並非不可能是以水生方式覓食的,但我們不會根據我們所知道的來預測它是以水生方式覓食的。實際上,它捕食大型恐龍的直接證據來自涉及禽龍類的埋藏學證據(那裡有一份嚴重拖延的手稿,真的應該有一天發表,唉)。

如何利用敏感的面部。 那麼,為什麼一些(或大多數……或全部?)大型獸腳類動物擁有這些敏感的面部? 有幾種可能性。面部敏感性可能在殺戮或覓食行為中很有用,有助於動物在咬傷過程中做出仔細、有針對性的去肉運動並避開骨骼。這與來自新獵龍的牙齒磨損資料(我們希望很快發表的內容)和一般的異特龍類動物(Hone和Rauhut,2010)一致。

鱷魚的面部 - 一度被認為是堅硬而沒有感覺的 - 非常複雜,並且覆蓋著敏感的器官,其中一些你可以在這裡看到(它們是微小的點)。這是一隻灣鱷。鳴謝:達倫·奈什

或者面部敏感性可能與溫度檢測之類的東西有關? 這可能對這些動物的築巢行為很有用。或者面部敏感性在這些恐龍的交流和社交生活中發揮作用的可能性如何? 也許他們在求偶、家庭環境中摩擦面部,或者在戰鬥中傳遞資訊。 鱷魚在這裡提供了一個明顯的類比,它們敏感的面部感受器(特別是皮膚感覺器官或ISO)參與了求偶期間發生的臉部撫摸和依偎。 在異特龍類和暴龍類動物中發現的面部咬痕表明,面對面的接觸很重要,可能具有儀式化的戰鬥功能(Tanke和Currie,1998,Peterson等,2009,Hone和Tanke,2015)。

當然,這些對面部敏感性的建議功能並非相互排斥——也許獸腳類動物面部增強的敏感性使它們能夠執行我們靈長類動物與前肢而不是面部相關的各種複雜操作和互動。 新獵龍在整個獸腳類動物的萬神殿中有多麼“正常”值得進一步研究。

那些有爭議的口外組織。 那麼,這是否意味著在新獵龍的生活形態方面有什麼特別之處? 那些熟悉已滅絕的初龍研究社群的人會知道關於恐龍面部組織以及它們是否具有“嘴唇”、“臉頰”和其他此類結構的無休止的爭論。 關於這個主題的最新貢獻是在幾周前發表的,它涉及新的暴龍類物種恐怖達斯佈雷龍(Carr等,2017)。 其中,有人認為,一直延伸到下頜邊緣的粗糙頭骨表面紋理與鱗狀結構和“嘴唇”的缺失有關。

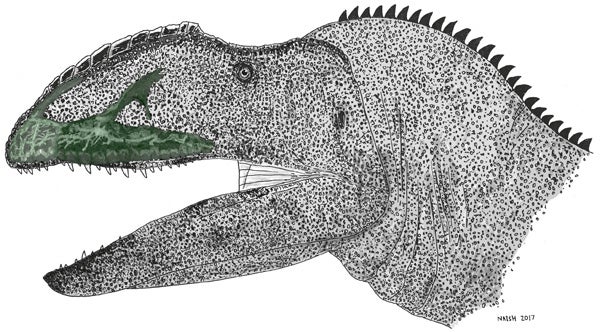

新獵龍生活復原圖,其中顯示了原位CT掃描的前頜骨和上頜骨。鳴謝:達倫·奈什

我在這裡必須談到一點:Carr等(2017)認為,暴龍類動物的臉部像鱷魚一樣覆蓋著“許多扁平鱗片”,他們說,鱷魚頭骨上的成排孔與“鱗狀皮膚”相關。 這不太正確。 鱷魚臉部看起來像鱗片的結構實際上代表了高度角化的皮膚的多邊形裂紋(Milinkovitch等,2013)。 如果,因此,暴龍類動物與鱷魚共享這種高度角化的皮膚,那麼它們形狀非常不同的頭骨會產生相同型別的多邊形裂紋嗎,並且如果存在裂紋,它們的分佈方式會相同嗎?大型獸腳類動物的高吻突(“高吻突”=狹窄且高側)上的大型角質層可能會產生非常不同的外觀。我現在將擱置此事。

史蒂夫·赫特繪製的新獵龍面部骨骼的精美圖紙,左側為側檢視,(下方)為內側檢視;請注意側表面上眾多的孔和雕刻的骨骼紋理。這些插圖出現在奈什等(2001)和布魯薩特等(2008)中。鳴謝:奈什等,2001

然而,最終,我們的工作並沒有在這個問題上提供太多幫助。 外部骨骼紋理和大量的孔表明——我們認為——新獵龍存在厚的外部組織覆蓋物,並且這種覆蓋物涉及不可移動的組織,儘管不是喙鞘。 正如我們所指出的,即使是厚厚的皮膚也絕不與極高的敏感性相矛盾; 鱷魚厚厚的面部表皮就證明了這一點,它幾乎是身體其他部位皮膚的兩倍厚。

我剩下的要說的是感謝我的合作者——克里斯、埃利斯、奧雷斯蒂斯和加雷斯——他們在這個非常有趣和令人興奮的專案中所做的所有工作,並承諾那些關於新獵龍古生物學的其他研究將在有一天發表。 這項新的研究不僅提高了我們對已滅絕恐龍行為和生物學的認識,而且還突出了一個事實,即即使是一個被充分描述且研究相對充分的物種,在接受新的分析時也能揭示更多內容。

有關大型中生代獸腳類動物的先前《Tet Zoo》文章,請參閱...

參考文獻 - -

Brusatte, S. L., Benson, R. B. J. & Hutt, S. 2008. 來自懷特島(巴列姆期)韋爾登群的Neovenator salerii(恐龍綱:獸腳亞目)的骨骼學。Monograph of the Palaeontographical Society 162, 1-75.

Carr, T. D., Varricchio, D. J., Sedlmayr, J. C., Roberts, E. M. & Moore, J. R. 2017. 一種具有證據表明漸變和類似鱷魚的面部感覺系統的新暴龍。Scientific Reports 7, 44942.

Di-Poï, N. & Milinkovitch, M. C. 2013. 鱷魚演化出分散的多感覺微器官。EvoDevo 4, 1.

Foffa, D., Sassoon, J., Cuff, A. R., Mavrogordato, M. N. & Benton, M. J. 2014. 一種巨型蛇頸龍的複雜吻神經血管系統。Naturwissenschaften 101, 453-456.

Hone, D. W. E. & Rauhut, O. W. M. 2010. 獸腳亞目恐龍的攝食行為和骨骼利用。Lethaia 43, 232–244.

Hone, D. W. E. & Tanke, D. H. 2015. 來自加拿大阿爾伯塔省恐龍省立公園的Daspletosaurus(暴龍亞科:獸腳亞目)遺骸上的生前和死後暴龍咬痕。PeerJ 3, e885.

Ibrahim, N., Sereno, P. C. Dal Sasso, C., Maganuco, S., Fabbri, M., Martill, D. M., Zouhri, S., Myhrvold, N. & Iurino, D. A. 2014. 一種巨型掠食性恐龍的半水生適應性。Science 345, 1613-1616.

Leitch, D. B. & Catania, K. C. 2012. 鱷魚皮膚感覺器官的結構、神經支配和反應特性。Journal of Experimental Biology 215, 4217–4230.

Milinkovitch, M. C., Manukyan, L., Debry, A., Di-Poï, N., Singh, D., Lambert, D. & Zwicker, M. 2013. 鱷魚頭部鱗片不是發育單元,而是由物理破裂產生。Science 339, 78-81.

Naish, D., Hutt, S. & Martill, D. M. 2001. 蜥臀目恐龍 2:獸腳類。見Martill, D. M. & Naish, D. (編)《懷特島的恐龍》。古生物學會(倫敦),第242-309頁。

Peterson, J. E., Henderson, M. D., Scherer, R. P. & Vittore, C. P. 2009. 幼年暴龍的面部咬傷及行為意義。Palaios 24, 780-784.

Tanke, D. H. & Currie, P. J. 1998. 獸腳亞目恐龍的頭部咬傷行為:古病理學證據。Gaia 15, 167-184.