本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

在恐龍中,最壯觀和引人注目的要數角龍,尤其是白堊紀晚期的大型角龍科。該科(技術上稱為:角龍科)包括了三角龍和其他常見的四足動物。它們都擁有位於頭骨後部的巨大骨質褶皺,而且大多數(但並非全部)還擁有鼻角和成對的眉角或眶上角。這些特徵——褶皺和角——在普及和技術文獻中都非常熟悉且經常被討論,有很多關於它們的說法。然而,角龍科頭骨還有一些額外的顯著特徵幾乎從未被討論過,您可能之前從未聽說過,而我將在本文和隨後的一兩篇文章中討論這些特徵。

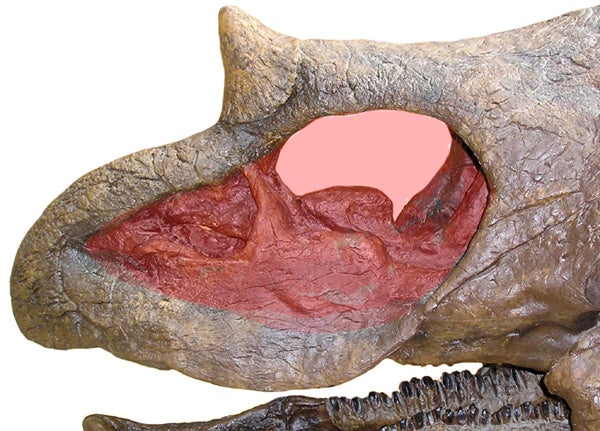

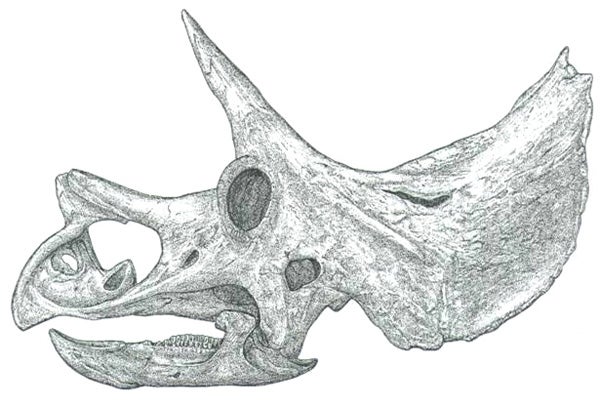

像這裡的三角龍一樣的角龍科動物,其鼻孔——骨質鼻孔開口——巨大。圖片來源:達倫·奈什

我們從鼻部開始。角龍科動物的骨質鼻孔開口——技術上稱為鼻孔(複數為:nares)的結構——非常離奇。它巨大且空洞,佔據了鼻端的廣闊區域,並且明顯比僅供肉質鼻孔所需的空間大得多。正如現在古生物學界所熟知的那樣(感謝拉里·維特默的關鍵研究),活著的爬行動物的鼻孔位置以及化石中關於血管和神經印痕的資料都表明,化石恐龍的肉質鼻孔幾乎總是位於骨質鼻孔的前部(Witmer 2001)。值得注意的是,維特默並非第一個提出這一觀點的人:托馬斯·萊曼在早期的論文中也曾論證角龍科動物的肉質鼻孔位於前部(Lehman 1998)。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今世界重大發現和想法的有影響力的故事的未來。

總之,在乾淨的化石中,您當然可以從一側直接看到另一側的鼻腔,兩個鼻孔都形成巨大的骨質視窗。

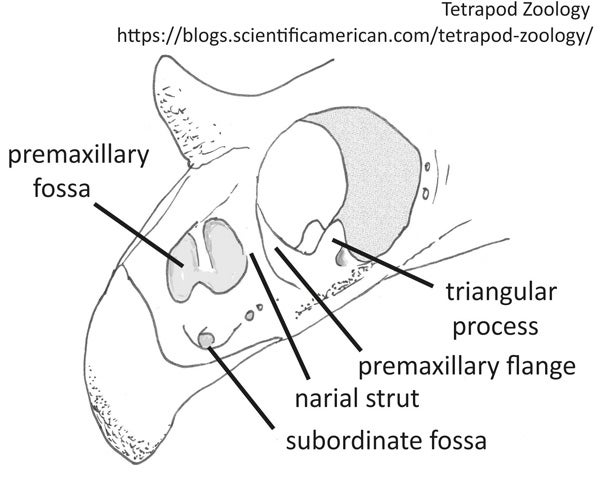

根據萊曼(1998)的圖表,霞龍亞科角龍科動物鼻部區域的關鍵結構。圖片來源:達倫·奈什

然而,那個“視窗”的前部被一組大型而複雜的骨質結構佔據,霞龍亞科(主要是長褶皺的角龍科動物,包括三角龍和霞龍等)中的結構比尖角龍亞科(主要是短褶皺的角龍科動物,包括尖角龍、厚鼻龍等)中的結構複雜得多。首先,存在成對的鼻柱:垂直的、柱狀的加厚物,從鼻腔底部延伸到頂部。這些支柱位於中線壁或骨板的兩側,正式名稱為前頜骨翼或隔膜翼。在支柱的前方,霞龍亞科的翼板具有一個明顯的橢圓形凹陷,稱為隔膜孔或窩或前頜窩或孔或頜間窗(Dodson & Currie 1992, Forster 1996, Lehman 1998, Holmes等. 2001, Campbell等. 2016)。在某些分類群中,隔膜凹陷被一個額外的垂直支柱分成兩部分。在翼板的前端還存在一個額外的凹陷區域——次要窩。

成對的微型翼板——被各種稱為前頜突起或三角形翼板或三角形突起的結構——從鼻柱的基部向上和向後突出到鼻腔的主要部分。在某些分類群中,這些結構的外邊緣被空心區域挖掘。還有其他結構。

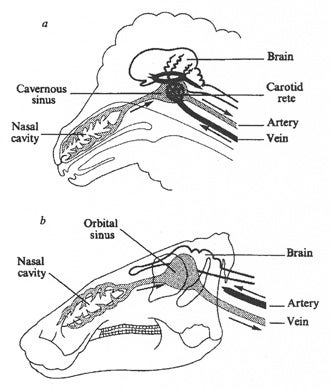

惠勒(1978)提出,像下面埃德蒙頓龍這樣的鳥臀目恐龍的巨大骨質鼻孔容納了巨大的血管,這些血管在保持大腦涼爽方面起著關鍵作用。頂部的圖表描繪的是一隻綿羊,而不是哥斯拉。圖片來源:惠勒1978

您明白了:角龍科的骨質鼻部結構複雜而微妙——尤其是霞龍亞科的——這裡提到的骨質特徵很可能在生命中被軟骨擴大或詳述。

為什麼鼻孔如此之大,以及這些內部結構與什麼相關是重要的問題。像往常一樣,我們不知道到底發生了什麼,因為我們缺乏關於軟組織的足夠資料。它們看起來不太可能是肌肉附著點——這些結構沒有指示肌肉附著的表面紋理。一些骨腔可能與擴大的血管簇(包括鼻前庭血管叢)或其他血管結構有關的可能性是合理的,而且事實上,惠勒(1978)認為白堊紀鳥臀目恐龍的巨大鼻孔血管豐富,並且在散熱方面起著關鍵作用。這並不是一個壞主意。

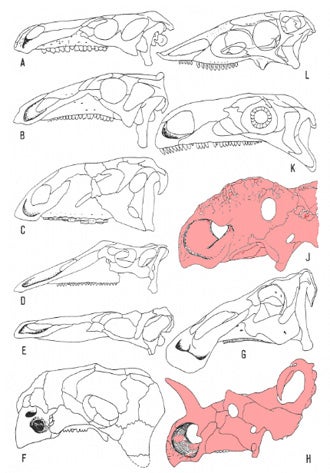

巨大的鼻孔在恐龍中進化不止一次(L不是恐龍,而是嵌齒鱷;一種鱷魚型主龍)。但是,正如您在Osmólska(1979)的蒙太奇中看到的那樣,角龍科贏得了這場比賽。圖片來源:Osmólska 1979

Osmólska(1979)提出,鼻孔可能容納了擴大的鹽腺。然而,尚不清楚這些動物是否完全需要這樣的腺體,而且對於已滅絕的主龍來說,考慮到主龍的鹽腺通常與眶上區域相關,因此不應預測位於鼻部的排鹽腺。隔膜孔和犁鼻器之間的聯絡也被提出(Lehman 1989, 1998),這是為數不多的提出恐龍存在犁鼻器的場合之一(普遍認為恐龍中不存在這種器官……但這又是另一個話題了)。犁鼻器與隔膜孔和顎相連的管道的存在或許為此提供了支援(Lehman 1998)。但是,不能將犁鼻器的存在視為這些恐龍奇怪鼻部解剖結構的“解釋”,因為其他具有犁鼻器的爬行動物(即鱗目動物)沒有我們在這裡看到的巨大而複雜的鼻孔。

對於這種複雜的解剖結構,可能最好的解釋是隔膜翼上的開口和骨質空腔被充滿空氣的囊和導管佔據,並連線起來形成所謂的肺旁鼻系統(Sampson & Witmer 1999)。支援這種觀點的事實是,看起來像肺通道的結構存在於鼻孔的前部和後部,並且似乎將此處的系統與上頜骨中也存在的肺泡連線起來(Sampson & Witmer 1999)。

另一個提醒,好像需要提醒一樣,角龍科的鼻孔是多麼巨大和複雜。此圖描繪了奧斯特羅姆和韋爾恩霍夫(1986)描述的慕尼黑三角龍標本。圖片來源:奧斯特羅姆和韋爾恩霍夫1986

此時應該說,我在這裡引用的“Sampson & Witmer 1999”是一篇會議摘要,並且關於鼻孔肺化的假設的全部資料的完整披露尚未完全發表(據我所知),儘管我確實參加了相關的演講,甚至做了筆記。它所暗示的是,這些恐龍可能在鼻部區域內擁有複雜的、潛在的可膨脹的肺結構。一位負責任的科學家可能不會再進一步了。

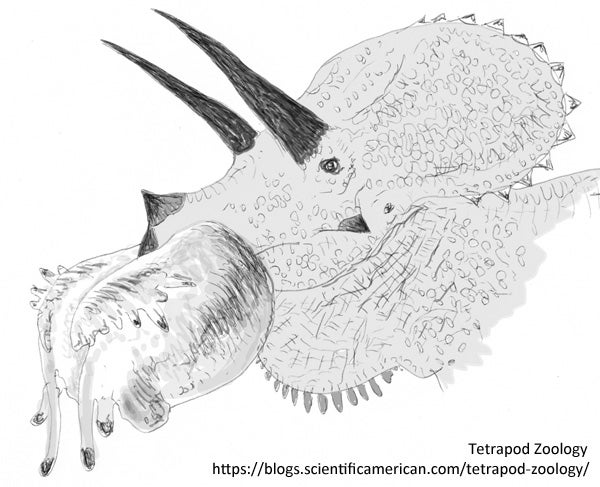

又是那本書。圖片來源:不規則書籍

但我卻是《所有昨天》(Conway等. 2012)的合著者之一,並且從未假裝是負責任的。我認真地認為,角龍科動物擁有一系列在展示中展開和膨脹的可膨脹和勃起的鼻部結構是合理的……這些動物擁有“鼻氣球”和柔軟的展示器官,這些器官是角龍類比於鴨嘴龍中長期假設存在的可膨脹面部結構,並且可能會使它們看起來像展示的紅胸鷳或火雞一樣滑稽可笑。您可能更喜歡保守的替代方案,也許您是對的。但這些是恐龍,它們絕不保守。

像這樣的推測性重建有多離奇?是的,它相當離奇。圖片來源:達倫·奈什

稍後會有更多關於角龍科顱骨解剖結構的介紹,下次將從鼻部區域轉移到顱頂。角龍科在Tet Zoo中已被廣泛報道,儘管幾乎所有文章現在都相當過時。參見...

參考文獻 - -

Conway, J., Kosemen, C. M. & Naish, D. 2012. 《昨日重現:恐龍和其他史前動物的獨特推測視角》。不規則書籍出版社。

Dodson, P. & Currie, P. J. 1992. 新角龍類。見 Weishampel, D. B., Dodson, P. & Osmólska, H. (編)《恐龍》(加利福尼亞大學出版社,伯克利),第 593-618 頁。

Forster, C. A. 1996. 關於三角龍頭骨的新資訊。《脊椎動物古生物學雜誌》16, 246-258。

Holmes, R. B., Forster, C., Ryan, M. & Shepherd, K. M. 2001. 阿爾伯塔省南部恐龍公園組的一新種開角龍(恐龍綱:角龍亞目)。《加拿大地球科學雜誌》38, 1423-1438。

Lehman, T. M. 1989. 馬裡什卡開角龍,新種,來自德克薩斯州的一種新角龍。《脊椎動物古生物學雜誌》9, 137-162。

Lehman, T. M. 1998. 來自新墨西哥州的巨型五角龍頭骨和骨骼。《古生物學雜誌》72, 894-906。

Osmólska, H. 1979. 恐龍的鼻鹽腺。《波蘭古生物學報》24, 205-215。

Ostrom, J. H. & Wellnhofer, P. 1986. 慕尼黑三角龍標本及該屬的修訂。《齊特里亞納》14, 111-158。

Sampson, S. D. & Witmer, L. M. 1999. 角龍科恐龍的新型鼻孔解剖結構。《脊椎動物古生物學雜誌》18 (增刊 3), 72A。

Wheeler, P. E. 1978. 大型恐龍中精巧的中樞神經系統冷卻結構。《自然》275, 441-443。

Witmer, L. M. 2001. 恐龍和其他脊椎動物的鼻孔位置及其對鼻功能的重要性。《科學》293, 850-853。