本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

在 Tet Zoo,我曾多次提到一個話題;這個話題需要儘可能多地說,因為它非常驚人。青蛙和蟾蜍——統稱為無尾目動物——真的非常非常怪異。實際上,它們是所有四足動物中最怪異的動物之一。雖然這種說法可能適用於對它們生殖多樣性或幼蟲(即蝌蚪)多樣性的認識,但今天我將其應用於它們的骨骼。

如果你足夠幸運地找到青蛙或蟾蜍的骨骼——我曾多次這樣做——你可能會驚訝於它們骨頭的數量之少。這個骨骼是在英格蘭南部康沃爾郡的落葉層中發現的,屬於歐洲林蛙(Rana temporaria)。圖片來源:達倫·奈什

無尾目動物的骨骼之所以怪異,有幾個原因:因為與其它四足動物相比,它們的骨骼在數量和骨化區域方面都被大量“減少”;因為它們怪異地古老(它們保留了一些現代四足動物所缺乏的片段);而且因為它們是新奇且高度特化的(骨骼某些部分的解剖結構發生了重大改變)。讓我們看看具體情況。我應該指出,這裡討論的特徵是“現代”無尾目動物(或冠群無尾目動物)的典型特徵;它們在無尾目譜系的一些最早成員中並非如此。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

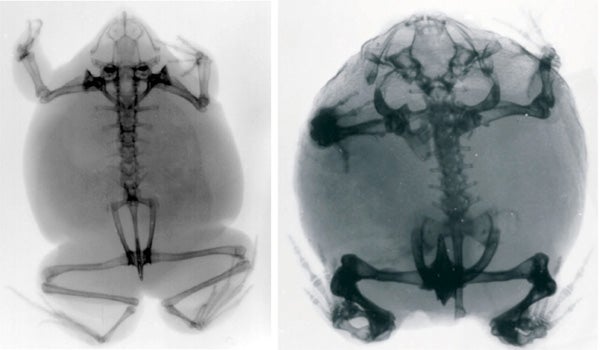

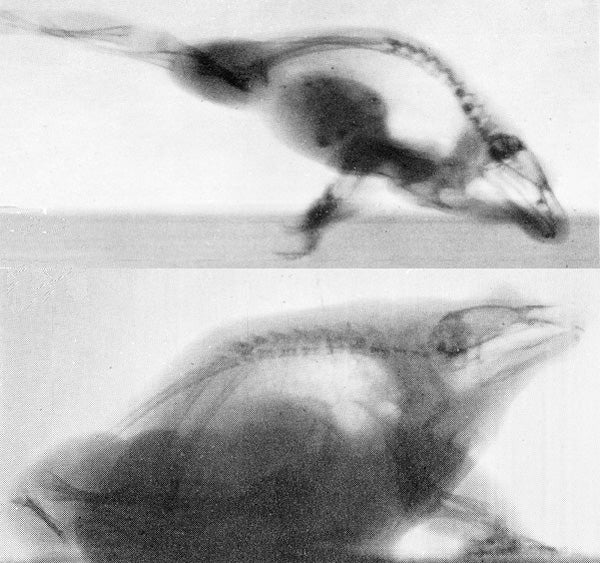

非洲怪異青蛙 Hemisus(左)和 Breviceps(右)的 X 光片。你會注意到,與整個動物的大小相比,骨骼是多麼的小。圖片來源:van Dijk 2001

無尾目動物的頭骨因其所含的元素相對較少而引人注目:通常存在於四足動物頭骨中的元素已經丟失,或者與相鄰的結構融合在一起。頭骨頂部的大部分是由巨大的額頂複合體形成的,它通常開始時是一個成對的結構,但最終成為形成大眼窩之間區域的巨大板狀結構。顎部我們稱之為高度開窗,這意味著它的大部分表面都被巨大的空間佔據。幾乎所有的無尾目動物的下頜都沒有牙齒,唯一的怪異例外是負鼠樹蛙 Gastrotheca。正如之前在 Tet Zoo 這裡提到的(見下面的連結),Gastrotheca 肯定是從缺乏牙齒的祖先那裡重新進化出這些牙齒的,這是一個“丟失”結構重新進化的明確案例。類似牙齒的結構——所謂的齒狀體——已經進化過幾次(Fabrezi & Emerson 2003)。

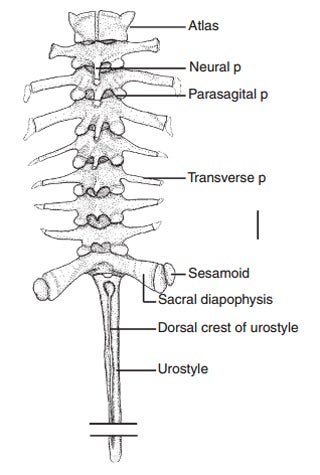

現代無尾目動物的椎骨柱非常短:在這種情況下,屬於 Leptodactylus。不包括尾杆骨,這裡只有 9 個椎骨。“p”=突起。比例尺 = 2 毫米。圖片來源:Ponssa 2008

無尾目動物的椎骨柱大大減少:無尾目動物最多有 9 個骶前椎骨,有些動物只有 5 個。骶骨只涉及一個椎骨,該椎骨有一對粗壯的橫突:它們與骨盆的連線處(接下來閱讀)是可移動的,有時移動性很高(Whiting 1961)。肋骨要麼高度退化,要麼缺失。是的,沒有肋骨。顯然,無尾目動物在呼吸時不會使用肋骨通氣(即利用肋骨來操作肺部)。它們而是依賴於頰泵,其中喉部肌肉的運動控制吸氣和呼氣。

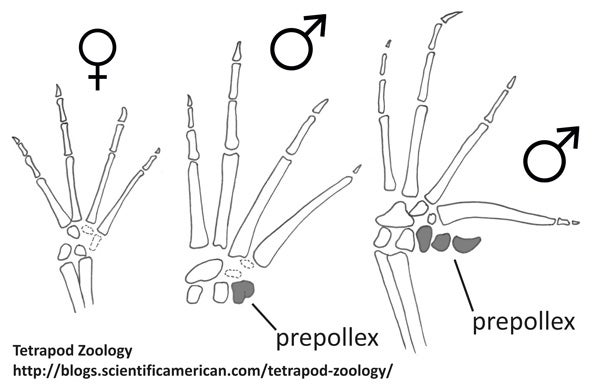

澳大利亞負子蟾科 Limnodynastes tasmaniensis 的手,顯示了前指在性二態性上的表現。圖表基於 Galis et al. (2001) 中的圖表。圖片來源:達倫·奈什

與其他四足動物相比,無尾目動物的四肢和肢帶也很奇怪。無尾目動物有四個手指,但這些指頭是 I-IV 還是 II-V?一些作者將一個名為前指的附加結構解釋為真正的指頭 I,在這種情況下,較大的指頭是 II-V。然而,發育資料表明,前指是一種與手指骨化增加相關的新奇結構(Fabrezi 2001)。這種結構通常很大且複雜,甚至有些青蛙(如樹蛙 Hysiboas andinus)的這種結構是一個從皮膚突出的巨大的彎曲尖刺;在其他青蛙中,它的形狀甚至它的存在是性二態的。腳上存在類似的結構——前趾。同樣,有時它被解釋為真正的指頭,這一結論會使無尾目動物成為六指動物(Galis et al. 2001)。

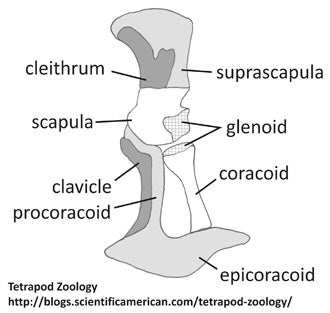

無尾目動物的肩胛喙骨的骨骼結構,特別是 Discoglossus 的肩胛喙骨結構。基於 Havelková & Roček (2006) 中的圖表。圖片來源:達倫·奈什

橈骨和尺骨融合在一起,形成一個稱為橈尺骨的複合元素。同時,胸帶的骨骼很複雜,並輔以各種新元素。成對的鎖骨和喙骨是橫向的棒狀結構,它們沿著中線被上喙軟骨和胸骨/劍胸骨分隔開。胸骨前突起於鎖骨的連線處,而喙前骨附著在鎖骨的後緣和上喙骨上。在一些無尾目動物中,上喙軟骨明顯成對,並且兩個部分明顯地在中線上重疊,形成所謂的弧形狀態。在其他無尾目動物中,上喙軟骨在中線處融合在一起,形成堅胸狀態。肩胛骨的背側存在鎖骨和軟骨性的肩胛上骨(Havelková & Roček 2006):無尾目動物的鎖骨是一種遺蹟,其大小和形狀遠不如迷齒目動物和無尾目動物的其他化石親戚重要。胸骨前和劍胸骨似乎是可能在減震中發揮作用的新結構。無尾目動物祖先中存在的中線元素——間鎖骨——缺失。

兩個無尾目動物物種的 X 光片:頂部是歐洲林蛙(Rana temporaria),底部是彩繪盤舌蛙(Discoglossus pictus)。當髂骨在骶椎上旋轉時,它會轉動。在頂部,你應該能夠看到當後肢彎曲時,尾杆骨和髂骨幾乎是平行的。在底部,當肢體靜止時,尾杆骨和髂骨之間有一個明顯的角度。圖片來源:Whiting 1961

無尾目動物的骨盆由一個圓柱形的桿狀中心單元(尾杆骨)組成,周圍環繞著兩個超長、桿狀的髂骨。在髂骨下方存在退化的板狀(且通常未骨化)恥骨,並且有時也存在成對的軟骨性恥前骨或上恥骨。髂骨在發育過程中會旋轉:它們開始時是垂直方向的(四足動物的祖先,“正常”狀態),但最終它們的縱軸幾乎與椎骨柱平行(Ročkocá & Roček 2005)。這種旋轉的結果是,髖臼(髖關節窩)位於骶骨後方很遠的地方,事實上,它與尾巴的位置大致水平(Ročkocá & Roček 2005)。

角蛙(Ceratophrys)的骨骼。巨大的桿狀髂骨——排列在桿狀尾杆骨的兩側——應該很明顯。圖片來源:Mokele 維基百科 (CC BY 3.0)

骨盆兩側之間的桿狀結構——尾杆骨——(對於更熟悉其他四足動物群骨學的人來說)看起來像是一組融合的、簡化的骶椎和背椎,但它比這更怪異:它實際上包含了一個骨化的脊索下膜,即圍繞脊髓的鞘,以及三個或四個融合的尾椎。是的,發育研究表明,成年無尾目動物確實擁有尾椎(Ročkocá & Roček 2005),儘管尾椎完全融入到一個獨特的桿狀結構中,其中所有顯著特徵都被抹去了。

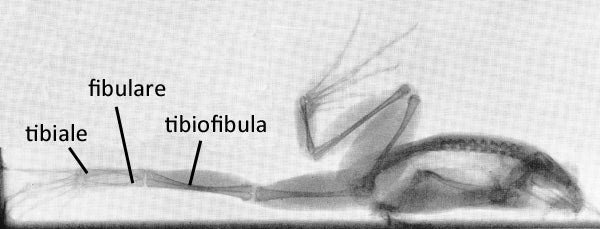

無尾目動物的後肢通常高度細長。脛骨和腓骨融合在一起,形成另一個稱為脛腓骨的複合結構,而距骨和跟骨已經變長,形成了類似脛骨和腓骨的結構(稱為脛骨和腓骨),它們有效地作為額外的肢段發揮作用。

Rana 青蛙的 X 光片顯示了後肢的關鍵骨骼元素。此影像的原始版本是垂直的——青蛙實際上是踮著腳尖站立的。圖片來源:Whiting 1961

這就是我們所擁有的。這是整個四足動物綱中最怪異、改造最深刻的骨骼計劃之一:我們認為,它是高度特化的,用於跳躍,並且這種構造藍圖的繼承和保留意味著無尾目動物作為一個群體,相當統一。這也意味著無尾目動物絕不是四足動物是什麼樣子的標準模型。

關於青蛙和蟾蜍的先前 Tet Zoo 文章,請參閱...

參考文獻 - -

Fabrezi, M. 2001。無尾目四肢中前指和前趾變異的調查。林奈學會動物學雜誌 131, 227-248。

Fabrezi, M. & Emerson, S. B. 2003。無尾目尖牙的平行性和趨同性。動物學雜誌 260, 41-51。

Galis, F., van Alphen, J. J. M. & Metz, J. A. J. 2001。為什麼是五根手指?對指頭數量的進化約束。生態與進化趨勢 16, 637-646。

Havelková, P. & Roček, Z. 2006。青蛙進化起源中胸帶的轉變:來自原始無尾目動物 Discoglossus 的見解。解剖學雜誌 209, 1-11。

Ponssa, M. L. 2008。Leptodactylus fuscus 種群(無尾目,細趾蛙科)中青蛙物種的支序分析和骨學描述。動物系統學和進化研究雜誌 46, 249-226。

Ročkocá, H. & Roček, Z. 2005。無尾目動物骨盆和椎骨柱後部的發育。解剖學雜誌 206, 17-35。

van Dijk, D. E. 2001。非洲掘穴無尾目動物 Breviceps 和 Hemisus 的骨學。非洲動物學 36, 137-141。

Whiting, H. P. 1961。兩棲動物運動中的骨盆帶。倫敦動物學會專題研討會 5, 43-57。