本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點。

我之前說過,有一些四足動物類群我只是順便提過,或者根本沒有提到過。今天我們要看看其中一個類群……不過,事實證明,它可能根本不是“一個類群”。我指的是微龍,一個已滅絕的古生代類群,通常被歸類於被稱為“兩棲動物”的龐大譜系集合中。因為這個術語通常與現存的無足目兩棲動物有關——這意味著“已滅絕的兩棲動物”也被認為是形態和生物學上與無足目兩棲動物相似,或者與現存的無足目兩棲動物密切相關或具有祖先關係——因此有人認為最好使用一個不那麼帶有偏見的術語。出於這個原因,我使用“無羊膜動物”(=“非羊膜四足動物”的同義詞)來指代這些動物。但我要離題了,甚至這個術語對微龍來說可能也不合適,我們稍後會看到。

該死的書又來了——它什麼時候才能完成? 圖片來源:達倫·內什

你即將閱讀的文字是我正在準備的教科書《脊椎動物化石記錄》中巨型無羊膜動物章節的一個大幅縮減部分,該書目前超過1000頁,仍未完成。你可以透過在這裡支援我來了解更多關於這個專案的資訊,並檢視進展情況。

關於支援科學新聞

如果你喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,你正在幫助確保關於塑造當今世界的發現和想法的重大故事的未來。

微龍——或者“微龍”(繼續閱讀)——是一個大型的石炭紀和二疊紀無羊膜動物類群,在一些(主要是北美和歐洲)發現它們的地點,它們非常繁榮,多樣性很高,在不同的地點有四到六個同時代的物種。直到最近,最古老的微龍是來自猶他州的切斯特階/莫羅階的猶他蜥;來自蘇格蘭東柯克頓的柯克頓蜥將該類群的歷史追溯到了維憲階(Clack 2011)。

描繪新斯科舍石炭紀生命的場景的一部分,來自格雷厄姆·羅斯沃恩繪製的更大插圖,並在邁克爾·本頓1990年的《爬行動物的統治》中出現。在前臺,我們看到兩隻微龍:它們可能以潘蜥(左側)和弓蜥為原型,但我不確定。水中的大型動物是一種迷齒螈(它本來應該是樹蛙螈,但被錯誤地以頭骨龍為模型)。圖片來源:本頓1990

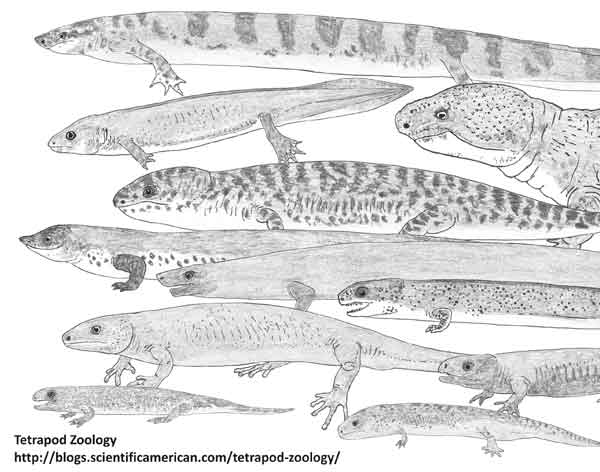

已知的微龍有類似蜥蜴、類似蠑螈和長身的游泳或穴居的微龍,幾乎所有微龍的總長度都小於30釐米。事實上,30釐米長的微龍就很大了;在另一個極端,有些成年微龍甚至小於12釐米。微龍的意思是“小型爬行動物”,微龍最初與爬行動物的相似之處——也就是大約在19世紀60年代到20世紀50年代之間——導致它們被歸類為爬行動物綱。直到20世紀50年代,才出現了微龍綱與爬行動物沒有直接關係的觀點。幾個類群的微龍在枕關節的形式上與迷齒螈相似,通常只有一塊骨頭位於方骨的位置(早期的羊膜動物在這裡有兩塊骨頭,一塊方骨和一塊上顳骨),並且有四根手指而不是五根(Clack 2002)。一些水生微龍只有三根手指,甚至有人認為一個類群(奧頓特龍科或奧頓特龍科)可能沒有後肢。然而,仍然有一些微龍在頭骨形態和整體形態上看起來非常像爬行動物……繼續閱讀。沒有明確的跡象表明這些動物經歷了變態,事實上,至少一些類群(只有少數類群提供了足夠的資料)的骨盆帶和四肢在發育早期就骨化了(Olori 2015)。

來自我正在準備的《脊椎動物化石記錄》相關章節的微龍拼貼圖。這裡展示了大多數(但不是全部)微龍譜系。圖片來源:達倫·內什

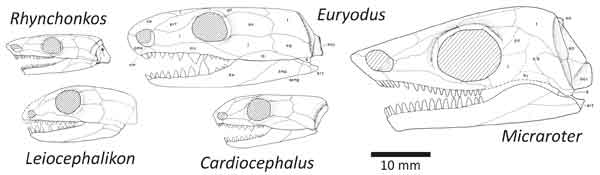

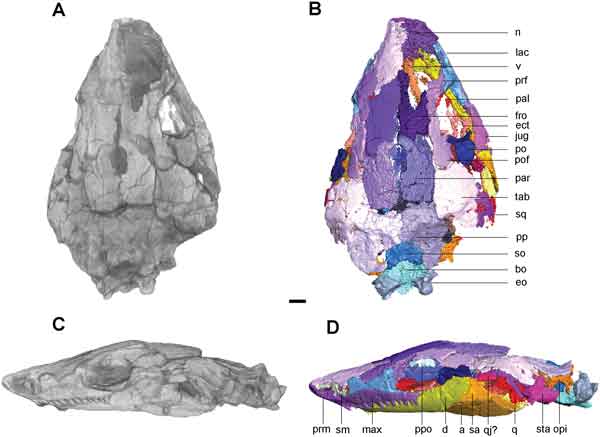

微龍頭骨通常在背檢視中是狹窄的或三角形的,具有典型的“類似蠑螈”的形態,牙冠呈尖狀,略微彎曲。像耳切跡這樣的眶後開口不存在。幾個微龍類群(那些在彎曲龍類中聯合在一起的類群)表現出頭部先行的掘穴適應性,並且是最早的專門適應這種生活方式的四足動物之一。一些類群存在雙尖牙(Anderson & Reisz 2003),潘蜥科潘蜥(以及其他類群)存在擴大的第一上頜齒,而短頭蜥科短頭蜥存在三尖牙。許多小齒通常覆蓋著上顎,有時伴隨著一些較大的牙齒。微龍頭骨和牙齒的形態表明它們是食蟲動物和食肉動物,一些較大的、牙齒較粗壯的類群可能以軟體動物和較小的脊椎動物為食。

按比例排列的微龍頭骨拼貼圖。請注意大小的變化、不同的牙列以及一些類群的“懸垂”吻部(彎曲龍的典型特徵)。圖片來源:Schultze & Foreman 1981

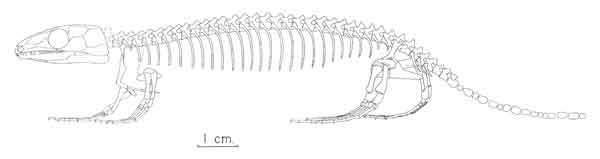

像微肢龍這樣的長身微龍擁有超過40塊椎骨,而大多數其他微龍則有15-26塊。至少在一些水生類群中,包括微肢龍和柯克頓蜥,存在深尾鰭(Clack 2011)。通常儲存著大量的薄而重疊的鱗片;它們是真皮骨,因此會嵌入真皮中。微龍的鱗片通常具有加厚的後緣,並具有條紋或星爆狀或網狀紋飾。微龍通常被描繪成腳趾末端鈍且沒有爪子;在圖迪塔努斯的多數腳趾上存在奇怪的、方形的末端趾骨(Carroll & Baird 1968)。然而,微龍的趾骨通常是尖的,並且具有可能支撐角質爪的形態。這裡包括的重建排除了爪。

點狀圖迪塔努斯,由Carroll & Baird (1968)重建。你會注意到它有些像爬行動物。圖片來源:Carroll & Baird 1968

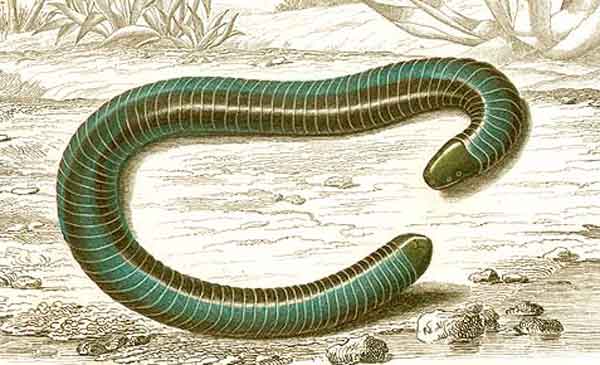

許多微龍類群之間的差異表明,這些動物在形態上存在很大差異,因此在生態和生活方式上可能也存在差異。雖然一些圖迪塔尼德的體型像強壯的陸生蜥蜴,但長身微肢龍肯定生活在水中(它們有側線管和鰓弓齒),而骨甲龍是陸生的穴居動物。如上所述,在彎曲龍中存在表面上像蚓螈一樣的頭部先行穴居的適應性。事實上,一些專家認為微龍包括蚓螈的祖先,安德森(2001)認為短頭蜥科是蚓螈的姐妹群。像蚓螈一樣,短頭蜥科有多個牙尖。然而,蚓螈的牙尖是唇舌向排列的,而短頭蜥科的牙尖是前後向排列的。

我自己珍藏的Carroll & Gaskill (1978)的複本。看看右上角……圖片來源:達倫·內什

關於圖迪塔尼龍科、微肢龍科和彎曲龍。關於這些動物的標準著作是Carroll & Gaskill (1978)的《微龍目》,這是一部令人印象深刻的專著,有時被親切地稱為Carroll的“微龍大書”(Anderson & Reisz 2003)。Carroll & Gaskill (1978)認為,微龍目由兩個類群組成:主要是陸生的圖迪塔尼龍科和主要是水生的微肢龍科。圖迪塔尼龍科(小心一些論文中使用的拼寫“Tuditanimorpha”),按照這些作者的理解,是較大的類群,被認為包含七個科。有人認為,這個類群揭示了一個進化趨勢,即短身、類似蠑螈的形態產生了越來越長的後代,越來越專業化地適應穴居生活方式(Milner 1993)。

是的,它被至少一位作者簽名了。我想知道“吉姆”是誰?圖片來源:達倫·內什

這兩個類群是如何經受住最近的系統發育研究的?可以公平地說,微龍的系統發育“一團糟”(Marjanović & Laurin 2016):已經提出了許多不同的拓撲結構,並且圖迪塔尼龍科和微肢龍科在所有研究中都沒有保持單系性。安德森(2007)提出將一組頭骨呈魚雷狀或子彈狀、吻部向下彎曲呈鏟狀、頭骨頂部得到加強並且是硬化型的(意味著它在背側被覆蓋並且沒有開口)的類群命名為彎曲龍。彎曲龍的單系性在最近的研究中似乎相當穩定,但一些在定義時被明確排除在該類群之外的類群堅持在一些研究中屬於該類群(Marjanović & Laurin 2016)。

我相信你已經知道蚓螈是什麼了。它們是這個星球上最令人驚奇的動物之一,就是這樣。這幅南美虹蚓的插圖來自查爾斯·德奧比尼1849年的作品。圖片來源:維基共享資源

蚓螈是彎曲龍嗎?正如我們所見,一些彎曲龍的成員看起來有點像蚓螈,因此被認為是蚓螈的祖先。然而,所涉及的具體特徵——如加強的、高度骨化的前腦殼——已被證明在解剖細節上是不同的,並且不像最初提出的那樣相似(Maddin et al. 2011, Pardo et al. 2015)。此外,認為相關的彎曲龍特別像蚓螈的觀點假設了特定的一部分類群——甚至可能是一個單一的物種——具有所討論的蚓螈特徵。但是,這些特徵分佈在整個樹上不同的彎曲龍類群中;該類群中沒有一個成員擁有所有的蚓螈特徵組合在一起(Szostakiwkyj et al. 2015),這表明蚓螈特徵已經在彎曲龍內多次趨同進化。你可能知道,蚓螈的祖先最近與另一個無羊膜動物類群聯絡起來,稍後會詳細介紹。

(A-B)背檢視和(C-D)左側檢視中,斜吻螈屬Aletrimyti gaskillae的頭骨。C和D顯示的是經過高解析度CT掃描後的頭骨。這裡有幾種適應頭部先行的掘穴習性的特殊構造。來源:Szostakiwkyj等. 2015 (CC BY 4.0)

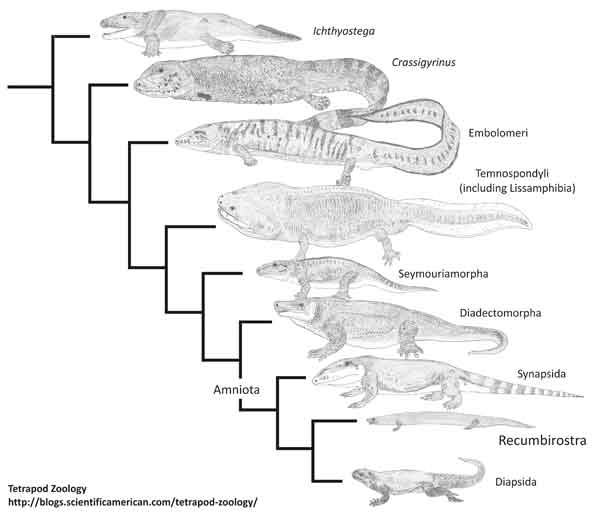

關於微螈與其他四足動物的更廣泛的親緣關係,目前存在爭議,有幾種相互競爭的假說。一種流行的觀點認為它們與網螈和無足螈同屬於離片椎類。然而,一些支援離片椎類位置的研究並未恢復微螈的單系性(Laurin 1998, Ruta等. 2003, Ruta & Coates 2007)。我在這裡順便提一下,離片椎類的單系性本身就存在巨大的疑問,但那是另一個話題。

然而,最大的驚喜來自Pardo等.(2017)對早期四足動物顱骨解剖學的新研究。他們的研究重點是來自奇特的無肢無足螈的高解析度CT資料:他們展示了這些動物在顎和腦殼結構上比以前認為的更古老,結果它們在四足動物中處於令人驚訝的早期分化位置。因此,先前幫助將微螈與其他“離片椎類”聯絡起來的幾個特徵現在有了不同的分佈,其連鎖效應是,大多數微螈(特別是斜吻螈)現在棲息在其他地方……而“其他地方”則是在羊膜動物中,具體來說是在爬行動物中(Pardo等. 2017),這是一個令人驚訝的結論,儘管此前的研究已經預示了這一點,這些研究指出了某些微螈和前蜥形類爬行動物之間存在的強烈相似性,但將其視為趨同演化(Reisz等. 2015)。請注意,這項研究不包括來自微肢螈的資料。

基於Pardo等.(2017)研究的拓撲結構,大幅簡化的進化分支圖:斜吻螈微螈是羊膜動物,也是爬行動物!我正在準備的教科書中的眾多進化分支圖之一。來源:Darren Naish

所以,大多數(但不是全部)微螈現在又變成了爬行動物……目前是這樣。我們將在未來幾個月和幾年內看到這一提議如何經受住額外的測試,但考慮到某些微螈譜系中存在的堅固、類似羊膜動物的頭骨和強烈的陸生性,這絕不是荒謬的。當然,如果這個新的系統發育模型是有效的,那麼對相關微螈的生物學和解剖學也應該被想象成“像爬行動物”而不是“像兩棲動物”。

關於這些動物,總是有很多話要說——我書中的微螈部分有七頁——但我希望這能提供一個有用的介紹。有關早期無羊膜動物的先前Tet Zoo文章,請參閱……

參考文獻 - -

Anderson, J. S. 2001. The phylogenetic trunk: maximal inclusion of taxa, with missing data in an analysis of the Lepospondyli (Vertebrata, Tetrapoda). Systematic Biology 50, 170-193.

Anderson, J. S. 2007. Incorporating ontogeny into the matrix: a phylogenetic evaluation of developmental evidence for the origin of modern amphibians. In Anderson J. S. & Sues, H.-D., eds. Major Transitions in Vertebrate Evolution. IndianaUniversity Press, Indiana, pp. 182-227.

Anderson, J. S. & Reisz, R. R. 2003. A new microsaur (Tetrapoda: Lepospondyli) from the Lower Permian of Richards Spur (Fort Sill), Oklahoma. Canadian Journal of Earth Sciences 40, 499-505.

Benton, M. J. 1990. The Reign of the Reptiles. Kingfisher Books, London.

Carroll, R. L. & Baird, D. 1968. The Carboniferous amphibian Tuditanus [Eosauravus] and the distinction between microsaurs and reptiles. American Museum Novitates 2337, 1-50.

Carroll, R. L. & Gaskill, P. 1978. The Order Microsauria. American Philosophical Society, Philadelphia.

Clack, J. A. 2011. A new microsaur from the Early Carboniferous (Viséan) of East Kirkton, Scotland, showing soft tissue evidence. Special Papers in Palaeontology 86, 45-55.

Laurin, M. 1998. The importance of global parsimony and historical bias in understanding tetrapod evolution. Part I. Systematics, middle ear evolution and jaw suspsension. Annales des Sciences Naturelles 1, 1-42.

Maddin, H. C., Olori, J. C. & Anderson, J. S. 2011. A redescription of Carrolla craddocki (Lepospondyli: Brachystelechidae) based on high-resolution CT, and the impacts of miniaturization and fossoriality on morphology. Journal of Morphology 272, 722-743.

Milner, A. R. 1993. The Paleozoic relatives of lissamphibians. Herpetological Monographs 7, 8-27.

Pardo, J. D., Szostakiwskyj, M., Ahlberg, P. E. & Anderson, J. S. 2017. Hidden morphological diversity among early tetrapods. Nature 546, 642-645.

Ruta, M. & Coates, M. I. 2007. Dates, nodes and character conflict: addressing the lissamphibian origin problem. Journal of Systematic Palaeontology 5, 69-122.

Reisz, R. R., LeBlanc, A. R. H., Sidor, C. A., Scott, D. & May, W. 2015. A new captorhinid reptile from the Lower Permian of Oklahoma showing remarkable dental and mandibular convergence with microsaurian tetrapods. The Science of Nature 102 (9-10), 1299.

Ruta, M., Coates, M. I. & Quicke, D. L. J. 2003a. Early tetrapod relationships revisited. Biological Reviews 78, 251-345.

Schultze, H.-P. & Foreman, B. 1981. A new gymnarthrid microsaur from the Lower Permian of Kansas with a review of the tuditanomorph microsaurs (Amphibia). Occasional Papers of the Museum of Natural History, The University of Kansas 91, 1-25.