本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點。

歡迎來到關於非鳥類手盜龍類演化趨勢和傾向系列文章的第三篇(第一部分在此,第二部分在此)。在之前的文章中,我們研究了手盜龍類在獸腳亞目輻射演化中的位置,以及主要的手盜龍類群。你需要記住大部分相關的類群名稱才能理解以下內容……不過,如果你沒有記住,我也不太擔心,我相信一切都會順利的。

出現的趨勢。 因此,考慮到第二部分中討論的系統發育框架,出現了一些非常有趣的事情。首先,請注意,所有不同手盜龍類譜系的早期成員都很小。早期近鳥龍類的大小都與始祖鳥(約 500 克)相似,早期竊蛋龍類如尾羽龍很小,但沒有那麼小(約 5 公斤或更少),阿爾瓦雷斯龍科也很小,早期鐮刀龍科也很小(儘管遠沒有前面列出的動物那麼小,祖先大小可能約為 40 公斤)。

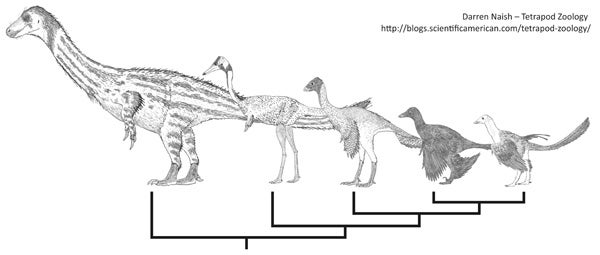

各種手盜龍類譜系的早期成員表明體型持續縮小。早期的鐮刀龍科(如最左側的鐮刀龍)比(從左到右)早期的阿爾瓦雷斯龍科和早期的竊蛋龍科更大,而這兩者都比早期的馳龍科和早期的鳥翼類更大。插圖由達倫·奈什繪製,來自正在準備的教科書(點選此連結關注)。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

當對映到系統發育樹上時,這些資料(以及與其他獸腳亞目類群相關的資料)表明體型持續逐漸縮小,以至於祖先手盜龍類比產生其他附近的虛骨龍類群的動物更小,並且整個手盜龍類譜系上的共同祖先都在逐漸縮小(Lee et al. 2014)。有關此問題的更多資訊,請參閱我在 2014 年寫的關於此事的文章。

地面生活、樹棲生活,還是兩者都不是。 其次,上述系統發育模式使我們能夠對這些動物的運動能力和棲息地偏好做出一些推斷。一個非常熟悉的爭論是鳥類和鳥類飛行是起源於樹棲環境還是陸地環境。對此觀點提出了一些出人意料的極端觀點——令人驚訝的是,如果有什麼的話,早期的鳥翼類和其他近鳥龍類具有一些特徵,表明它們在生態形態學方面可能具有靈活性。

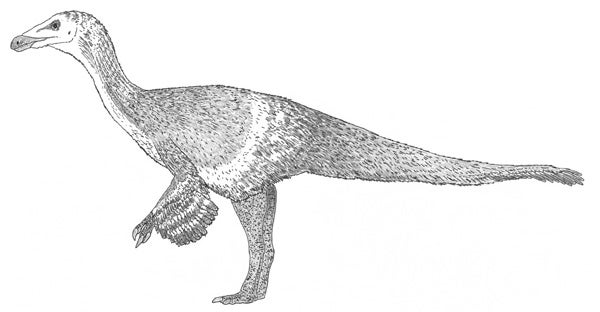

尾羽龍和類似的動物大概為非近鳥龍類羽盜龍的祖先生態形態學提供了關鍵資訊。這類恐龍看起來完全不適合攀爬,而且是雜食性或草食性的。照片由 Kabacchi 拍攝,CC BY 2.0 許可。

相反,早期鳥翼類和馳龍科(如小盜龍亞科)的解剖結構——它們的爪子的曲率、肢體的比例等等——表明它們至少具有一定的攀爬、棲息和在樹枝間跳躍的能力,但還沒有達到可以被認為與主要陸地生活方式不一致的程度 (Hopson 2001)。在 Birn-Jeffery et al. (2012) 發表後,我曾在 2012 年寫過關於這個問題的文章。

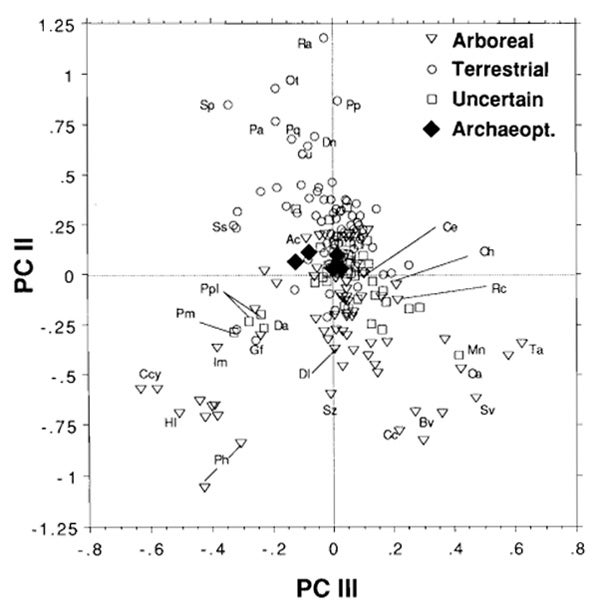

一些研究已經考察了手盜龍類肢骨(趾骨、後肢骨)的比例,並將它們與生態形態學聯絡起來。這張圖(來自 Hopson 2001)——顯示了來自趾骨的資料——顯示始祖鳥被繪製在一個混合區域,陸生、樹棲和廣食性類群也出現在這裡。看起來近鳥龍類的捕食性足部很可能促使它們與樹棲鳥類歸為一類。然而,在早期近鳥龍類中反覆觀察到的一般模式是,它們本質上是陸生的,同時又足夠廣義,能夠進行一些攀爬。

然而,在近鳥龍類之外情況就不同了:竊蛋龍科、鐮刀龍科或阿爾瓦雷斯龍科的解剖結構中沒有任何跡象表明它們具有攀爬能力。好吧,尾羽龍、鐮刀龍等等可能在堅固的、低矮的水平樹枝上跳躍(可以想象它們在棲息時會做這類事情),但這很可能是它們攀爬能力的極限*。而且阿爾瓦雷斯龍科看起來和鴯鶓一樣適合攀爬。

.jpg?w=600)

阿爾瓦雷斯龍科:在某些方面,與平胸鳥類(如右側的鴯鶓)趨同進化。

* 不要給我一些關於山羊的自鳴得意的觀察:它們不尋常的蹄子(與適應岩石峭壁和山坡上的生活有關)與在樹上跳躍和在樹枝上行走的能力相符。作為對此警告的警告,當然,還有其他動物的解剖結構,實際上,並非命運……(Naish 2014)。

山羊可以爬樹……如果你對偶蹄目動物的行為和形態學有所瞭解,這實際上並不令人驚訝。照片由 Grand Parc 拍攝,CC BY 2.0 許可。

這意味著手盜龍類祖先是陸生的,適應陸地行走和奔跑是非近鳥龍類的典型狀況,而攀爬和攀援能力應被視為僅在近鳥龍類內出現(可能獨立出現兩到三次)的先進狀況。請注意,後一組類群起源於小型化,並且擁有正羽。啊,是的,羽毛……

羽毛!!……這裡是一隻白頰擬啄木鳥 (Psilopogon viridis) 上的羽毛。圖片由 L. Shyamal 拍攝,CC BY-SA 2.5 許可。

誰擁有正羽,誰沒有。 第三,顯然在手盜龍類演化過程中,正羽起源於某個時間點,然後在前肢和尾部大量繁殖,以至於竊蛋龍科和近鳥龍類的羽毛覆蓋範圍和體積確實驚人地像鳥類。就我們所知,這發生在羽盜龍類的起源附近,這個進化枝之外的譜系僅擁有絲狀結構。

這裡我必須討論一個重要的注意事項。最近在似鴕龍科恐龍中發現了長的表皮前肢結構——你可能還記得,這是一個在手盜龍類之外但與之關係相當密切的類群——這導致有人提出大型正羽前肢羽毛起源於手盜龍類之外 (Zelenitsky et al. 2012)。如果這是正確的,那麼最早的手盜龍類預計會擁有正羽前肢羽毛,甚至翅膀狀的前肢。

關於似鴕龍科恐龍擁有正羽的提議導致了像這樣的幾種重建圖(這是我畫的)。我現在不再認為這是正確的,而是認為我們應該只用絲狀和管狀結構來描繪這些動物。

然而,我現在要說的是,似鴕龍科恐龍擁有正羽的案例尚未讓我們在研究界的許多人信服。如果你想知道這到底意味著什麼……好吧,我們不確定,但我的想法是,某種大型絲狀物可能存在於這些恐龍的前肢上——這個想法我們已經很熟悉了,因為我們討論過在異特龍類 Concavenator 中發生的任何事情(Tet Zoo 在 2010 年曾在此處報道過這個問題)。在重建鐮刀龍科和其他非羽盜龍類時,請記住這一點。

始祖鳥的精美標本——這是 Thermopolis 標本——顯示手臂、手、後肢和尾部兩側都長有長長的正羽。我們現在知道,基本上相同的羽毛配置也存在於屬於其他譜系的羽盜龍類上。圖片由 incidencematrix 拍攝,CC BY 2.0 許可。

繼續……那麼,為什麼正羽會在早期羽盜龍類中進化出來呢?關於正羽(以及整個羽毛)起源的傳統觀點是,它們是在樹棲攀爬者或跳躍者中進化出來的,並提供某種空氣動力學優勢。然而,任何這樣的說法都比長期以來的想法更值得懷疑,不僅因為最早擁有正羽的手盜龍類似乎並沒有將它們用於與跳躍、滑翔、飄動或拍打有關的生活方式,而且還因為羽毛本身並不像傳統認為的那樣“符合空氣動力學”。即使是近鳥龍類始祖鳥的現代翼羽——長期以來一直被認為是 不對稱的,因此表明其專門用於飛行——實際上與飛行羽毛的不對稱方式不同。始祖鳥——羽毛空氣動力學起源假說的典型代表——可能是不飛行的(我在這裡指的是 Mike Habib 正在準備的工作,目前僅在會議上展示過)。

儘管您可能經常在藝術重建圖中看到的那樣,中生代羽盜龍類的正羽是從第二根手指的整個長度上長出來的,正如已故的 Derek Yalden 在 1985 年繪製的始祖鳥翅膀圖中所說明的那樣。頂部顯示了一隻喜鵲的翅膀。來自 Yalden (1985)。

換句話說,最早擁有正羽的手盜龍類——與竊蛋龍科祖先和通往近鳥龍類的譜系接近的動物——被認為是主要陸生的,並且缺乏任何與飛行能力相關的特徵(如特別長的前肢)。因此,看起來這些複雜的羽毛最初並非在飛行、滑翔或任何形式的空中行為的背景下進化出來的。

看看 2 米長的中華龍鳥振元龍(此處透過數字移除周圍基質來強調)的正羽前肢和尾羽的大小。圖片來自 Lü & Brusatte (2015),CC BY 4.0 許可。

如果您此時想知道翼輔助傾斜奔跑 (WAIR),那麼祖先羽盜龍類缺乏可能與快速前肢飄動或攀爬或陡峭表面上升相關的特徵,這表明 WAIR 我認為在早期羽盜龍類中沒有發揮作用,因此與正羽的早期進化無關。WAIR 在手盜龍類後來的進化中重要嗎?嗯,這是我們稍後會再討論的問題。

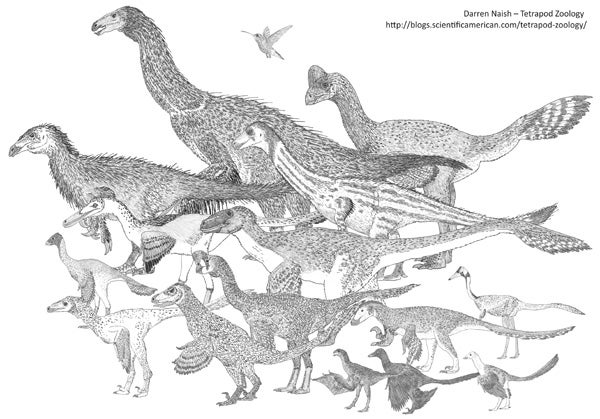

各種各樣的手盜龍類——插圖來自我正在準備的教科書(點選此處。非常感謝那些提供支援的人)。

接下來:羽毛和展示。

有關之前 Tet Zoo 關於中生代手盜龍類和相關恐龍類群的文章,請參閱……

參考文獻 - -

Hopson, J. A. 2001. Ecomorphology of avian and nonavian theropod phalangeal proportions: implications for the arboreal versus terrestrial origin of bird flight. In Gauthier, J. & Gall, L. F. (eds) New Perspectives on the Origin and Early Evolution of Birds: Proceedings of the International Symposium in Honor of John H. Ostrom. Peabody Museum of Natural History, Yale University (New Haven), pp. 211-235.

Naish, D. 2014. The fossil record of bird behaviour. Journal of Zoology 292, 268-280.

Yalden, D. 1985. Forelimb function in Archaeopteryx. In Hecht, M. K., Ostrom, J. H., Viohl, G. & Wellnhofer, P. (eds) The Beginnings of Birds – Proceedings of the International Archaeopteryx Conference, Eichstätt 1984, pp. 91-97.

Zelenitsky, D. K., Therrien, F., Erickson, G. M., Debuhr, C. L., Kobayashi, Y., Eberth, D. A. & Hadfield, F. 2012. Feathered non-avian dinosaurs from North America provide insight into wing origins. Science 338, 510-514.