本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

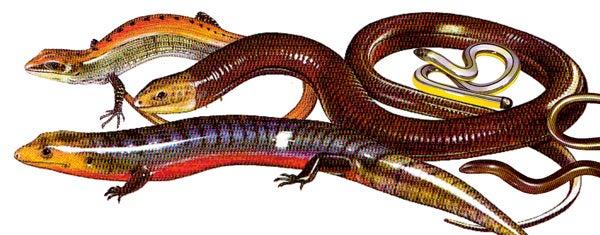

艾倫·梅爾1983年蛇蜥科動物插圖的蒙太奇(也加入了額外的 Anniella 屬)。我們對影像底部那隻大型、色彩鮮豔的蜥蜴感興趣:它是一隻巴西蓋壁虎蜥 Diploglossus lessonae。圖片 (c) 艾倫·梅爾,來自惠特菲爾德 (1983)。

雙帶蜥亞科(Diploglossines)——俗稱蓋壁虎蜥——是蛇蜥科(Anguidae)下的一個現存類群,分佈於南美洲、中美洲以及安的列斯群島(蛇蜥科還包括鱷蜥、慢蛇蜥、脆蛇蜥及其近親)。大多數蓋壁虎蜥是身體強壯的蜥蜴,四肢比例正常且完整。然而,在不太知名的類群 Ophiodes, Sauresia 和 Wetmorena 中,存在著趾數減少和肢體尺寸減小的情況。絕大多數物種都歸於 Celestus 屬(約30種)和 Diploglossus 屬(約17種)。

具有鮮豔斑紋的巴西蓋壁虎蜥 D. lessonae。圖片由 Torsten Kunsch 拍攝,CC BY-NC 2.0 許可。感謝 Fabien Lafuma 提供這張圖片。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業: 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠繼續創作關於塑造當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

蓋壁虎蜥外形上有點像石龍子,擁有薄而亞圓形的皮內成骨,使其外觀光滑而流線型。頭部通常粗壯,頜部強壯(尤其是在年長的雄性中),而且總體上體型可以很大,最大的物種(很可能已滅絕的牙買加巨型蓋壁虎蜥 C. occiduus)總長度超過30釐米。總體而言,蓋壁虎蜥身體細長,通常擁有31-40節薦前椎骨,但在類似蛇蜥且近乎無肢的 Ophiodes 屬中,則有72-74節(Estes 1983)。

一隻圈養的海地蓋壁虎蜥幼體 Celestus warreni;照片由 Onagro 拍攝,CC BY-SA 3.0 許可。

令人敬畏和引人注目的外表意味著蓋壁虎蜥對當地人來說通常具有一定的意義,有時會被錯誤地認為是 venomous (有毒的,這裡根據語境翻譯成“有毒性”更合適,但考慮到科普文章面向大眾,翻譯成“有毒”更易理解)。牙買加巨型蓋壁虎蜥顯然在某些巫毒傳統中扮演過一定的角色。這種所謂的與有毒性的聯絡 可能 解釋了它們奇怪的名字,儘管我一直無法找到關於其起源的任何具體資訊。一些資料來源說,galliwasp 實際上早於 17 世紀的術語 gallivache,儘管後者的詞源也很神秘。

壯觀的哥斯大黎加彩虹條紋蓋壁虎蜥 D. monotropis。圖片 (c) Tom Snyder,CC BY 2.0 許可。來自 這裡。

關於蓋壁虎蜥的生態學、生活史和行為,人們知之甚少。概括來說,它們是棲息於森林、灌木叢或岩石環境的陸生蜥蜴,儘管有些是在沼澤和溼地中被發現的。人們猜測蓋壁虎蜥擅長 digging burrows (挖洞,這裡根據語境翻譯成“穴居”更合適) (無論是在落葉層還是在鬆軟的沉積物中),並且還有一種假設認為它們是 crepuscular (黃昏活動的,這裡根據語境翻譯成“晨昏活動性”更合適)。這種生活方式的後果是,它們很少被看到,也很少被遇到,一些被認為稀有甚至已經滅絕的物種可能並非如此。

就飲食而言,它們似乎具有很強的適應性和靈活性:據報道,牙買加巨型蓋壁虎蜥除了魚類外,還吃水果和其他植物部分(Schwartz & Henderson 1991),昆蟲、蠕蟲、軟體動物以及小型蜥蜴和哺乳動物也被列為其他物種的獵物。其中適應性最強的是哥倫比亞海岸外馬爾佩洛島的島嶼特有種馬爾佩洛或斑點蓋壁虎蜥 D. millepunctatus,這種動物被描述為“好奇且機會主義”(Graham 1975)。它吃螃蟹、片腳類動物、海鳥蛋和屍體,以及海鳥糞便。它還會成群攻擊將食物帶回給幼鳥的海鳥,並且似乎會對幼年鰹鳥發出的覓食叫聲做出反應(Kiester 1975)。順便說一句,該物種還在海邊覓食,並且據報道會在海中游泳並自願進入海中。

該類群包括卵生和胎生物種。幼體有時與成體的圖案和顏色截然不同,具有醒目的條紋。在某些地方,幼體似乎會 mimic (模仿,這裡根據語境翻譯成“擬態”更合適)當地的有毒馬陸(Pianka & Vitt 2003)。雖然可用的良好資料很少,但似乎這些蜥蜴成熟緩慢且壽命長,較大的物種可能需要 3 或 4 年才能達到成熟,然後至少可以存活幾十年。

巴西蓋壁虎蜥幼體 D. lessonae,展示了幼年個體特有的斑馬條紋。圖片由 Psfaraujo 拍攝,CC BY-SA 3-0 許可。

幾種島嶼特有的 Diploglossus 和 Celestus 物種棲息或曾經棲息於安的列斯群島,其中一些由於引入了獴等非本地哺乳動物而在歷史上已經滅絕。關於這些最近滅絕的物種有很多話要說,我必須承諾在以後的文章中再來討論它們(抱歉,本文旨在做一個簡要介紹)。

牙買加巨型蓋壁虎蜥 C. occiduus 的博物館標本,在倫敦自然歷史博物館拍攝。照片 (c) Simon J. Tonge,CC BY-SA 3.0 許可,來自 這裡。

有相當多的蓋壁虎蜥化石。已知 Diploglossus 屬化石發現于波多黎各和多明尼加共和國的更新世和全新世地層,而 Celestus 屬化石則發現於多明尼加共和國和牙買加的更新世和/或全新世地層。已歸為現存物種的化石標本(包括波多黎各的 D. pleii)比現代種群中最大的個體略大(吻肛長分別為 16 釐米和 11 釐米)(Estes 1983)。來自懷俄明州下始新世的一種蛇蜥科動物—— Eodiploglossus ——已被歸入該類群,並且在皮內成骨、牙齒和齒骨特徵方面明顯類似於現存的蓋壁虎蜥。如果鑑定正確, Eodiploglossus 表明雙帶蜥亞科起源於北美洲,然後向南擴散到安的列斯群島以及中美洲和南美洲。

Tet Zoo 的長期讀者—— 非常 長期的讀者——可能依稀記得我大約在 2007 年左右承諾要介紹蓋壁虎蜥(相關文章在這裡: here)。雖然這篇短文不是我對該類群進行全面、詳細的綜述(這正是我真正想做的),但至少也算是一個開始。我保證會在將來重新介紹蓋壁虎蜥。

有關之前在 Tet Zoo 上發表的關於蛇蜥科和其他蜥蜴的文章,請參閱...

蚓蜥和兩棲蜥

兩棲蜥與哺乳動物的起源(4 月 1 日文章!)

壁虎類

正蜥科

新森林爬行動物中心(關於草蜥 Zootoca 屬和蜥蜴屬 Lacerta)

鬣蜥類

石龍子類

蛇蜥類

我昨天在動物園看到了什麼……(更多關於科莫多巨蜥的簡短評論)

蛇類

參考文獻 - -

Estes, R. 1983. Handbuch der Palaeoherpetologie, Teil l0a. Sauria terrestria, Amphisbaenia. 古斯塔夫·費舍爾出版社,斯圖加特。

Kiester, A. R. 1975. 關於 Diploglossus millepunctatus (蜥蜴亞目:蛇蜥科)自然史的筆記。Smithsonian Contributions to Zoology 176, 39-43。

Graham, J. B. 1975. 哥倫比亞馬爾佩洛島的生物學調查。Smithsonian Contributions to Zoology 176, 1-8。

Pianka, E. R. & Vitt, L. J. 2003. Lizards: Windows the Evolution of Diversity. 加利福尼亞大學出版社,伯克利。

Schwartz, A. & Henderson, R. W. 1991. Amphibians and Reptiles of the West Indies: Descriptions, Distributions, and Natural History. 佛羅里達大學出版社,蓋恩斯維爾。

Whitfield, P. 1983. Reptiles and Amphibians: an Authoritative and Illustrated Guide. 朗文出版社,哈洛(英國)。