本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

經常閱讀的讀者會知道,蠑螈過去曾在 Tet Zoo 上多次被報道,有時篇幅很長且相當深入(見下方連結)。今天我想重複利用一段之前在這裡出現過的文字,儘管你在這裡看到的是更新和擴充後的版本。它涉及到所有蠑螈類群中最奇異的一個。

是的,蠑螈科(Sirenidae)可能是最奇怪的蠑螈。事實上,它們非常奇怪,以至於有時甚至被排除在有尾目(蠑螈類群)之外,並被歸為自己的一個“新”的兩棲動物類群,稱為 Trachystomata 或 Meantes。完全水生且表面上像鰻魚(儘管必要時能夠在陸地上移動),它們是幼體性熟的,缺乏骨盆和後肢,擁有外鰓,缺乏眼瞼,擅長在泥中 burrowing,並且在最大的物種中達到 95 釐米。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續釋出關於塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事。

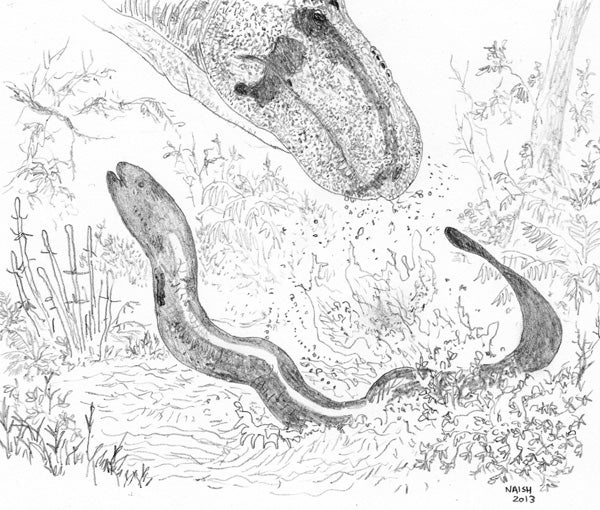

蠑螈在需要時可以在陸地上移動:這是 Siren lacertina。公共領域圖片,來自這裡。

過去的蠑螈和體型變化。 提到體型,已滅絕的白堊紀-古近紀蠑螈 Habrosaurus 達到了 1.6 米,這非常巨大且令人恐懼。 事實上,Habrosaurus 非常壯觀,以至於我曾期望在網上看到一些它的生命復原圖(有兩個物種:來自阿爾伯塔省坎帕尼亞期的 H. prodilatus,以及來自懷俄明州和蒙大拿州馬斯特裡赫特期和古新世的 H. dilatus)。 唉,情況似乎並非如此,所以我不得不求助於創作這個……

來自晚白堊世北美洲的場景:一隻飲水的霸王龍在驚慌失措的 Habrosaurus 從淺水邊緣 burst out 時嚇得 dart away,水花四濺。 這隻 habrosaur 是一隻大型個體,長 1.6 米。 達倫·奈什插圖。

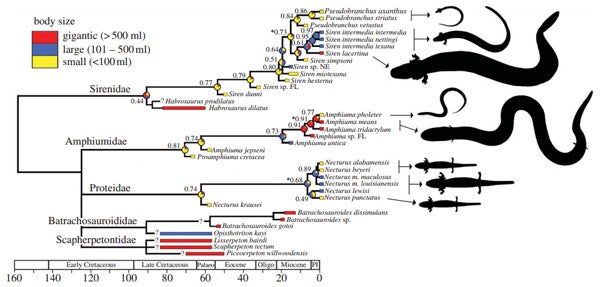

Habrosaurus 如此巨大的事實引發了關於體型趨勢的必然問題:自白堊紀以來,蠑螈的體型是否一直在縮小? Bonett等。(2013)研究了蠑螈進化過程中的體型變化,揭示了“體型變化”的複雜圖景。 大型物種讓位於在古新世-始新世極熱時期進化出的較小物種,但後來又進化出了大型物種。 有趣的是,當巨型同域蠑螈已經存在時,巨型蠑螈也進化出來了(關於蠑螈——另一類大型、鰻魚狀、水生蠑螈——的更多資訊,請參見下方連結)。

來自Bonett等。(2013)的時間校準蠑螈支序圖,描繪了蠑螈、蠑螈科和其他北美類群的實際和推斷體型。 一個有趣的細節:Pseudobranchus 似乎巢狀在 Siren 中。

喙和牙齒。 性二態性在至少一些現存蠑螈物種中很明顯:雄性總體上較大,並且頭部比例較大(Reinhard等. 2013),這是一個重要的事實,似乎與蠑螈的繁殖有關(請繼續閱讀)。 關於該類群最大的驚喜之一是它們有一個角質喙和顎上的牙齒鋪路石。 喙在頜骨內部形成一個寬闊的平臺,並且頜關節相對於顱骨的其他部分在腹側移位。 所有這些特徵都是為了壓碎而適應的,野外研究表明蠑螈主要以腹足動物和雙殼類動物為食……儘管它們也吃其他東西,關於這一點,請繼續閱讀……

Siren lacertina 的顱骨,下方是巨大的舌弓裝置,左前肢在背景中可見。 你應該能夠辨認出上頜中鉤狀的喙、排列在下頜中的喙以及上頜中牙齒的暗示。 照片由 HCA 拍攝,來自這裡,CC BY-SA 4.0。

蠑螈與大多數蠑螈不同,因為它們的牙齒(通常)不是蒂狀齒:也就是說,它們的牙齒不是透過牙齒底部的柔性蒂與頜骨連線的。 蠑螈幼年時沒有蒂狀齒,通常在成熟時發展出這種狀況,因此缺乏蒂狀齒被視為幼體性熟的狀況。 洞螈科(泥螈和洞螈)成年後也缺乏蒂狀齒,已滅絕的 Batrachosauroididae 和侏羅紀蠑螈 Kokartus 和 Beiyanerpeton 也是如此。 某些早期蠑螈(包括該類群的幹群成員)缺乏蒂狀齒的事實似乎挑戰了蒂狀齒是無尾目動物的共同衍徵和蠑螈的原始、遺傳特徵的假設(Gao & Shubin 2012)。

圈養的 小蠑螈(S. intermedia)的側面照。 圖片由 Stan Shebs 拍攝,來自這裡,CC BY-SA 3.0。

求偶、交配、築巢和巢穴守護。 直到最近,人們對蠑螈的生物學和行為知之甚少——我們仍然不太瞭解,但最近的研究已經闡明瞭蠑螈生物學的幾個方面。 蠑螈究竟如何繁殖長期以來一直是爭議的來源,這主要是因為它們的生物學似乎是矛盾的。 我需要首先提醒您,許多類群的蠑螈透過產生一種特殊的精子囊——稱為精莢——來進行體內受精,精莢被雌性拾取(當然是透過洩殖腔)並吸收。 據說雌性蠑螈在幾天內(而不是一次性)產下卵團,這種系統顯然看起來好像卵子是在體內受精的,因此,雄性會產生精莢。 然而,雄性蠑螈的洩殖腔缺乏產生精莢所需的任何和所有結構,所以……這是怎麼回事?

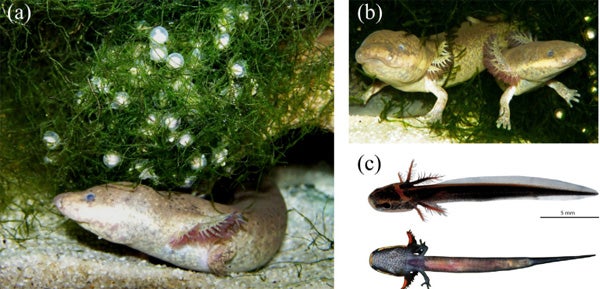

蠑螈繁殖行為的精選片段。 (a) 雄性小蠑螈在巢中守護卵子。 (b) 巢中雄性和雌性在一起——注意明顯的性二態性。 (c) 一週大的幼體。 圖片來自Reinhard等。(2013)。

Reinhard等。(2013)在實驗室中研究了蠑螈的繁殖行為。 發生了很多有趣的事情。 觀察到雄性築巢:它們選擇了一個隱蔽的地點,拔出苔蘚,然後將其拖到巢穴區域。 透過咬人來阻止其他個體靠近巢穴。 築巢蠑螈的想法可能看起來很奇怪,但它並非完全激進,因為我們早就知道其他水生蠑螈(如亞洲大鯢和北美大鯢)會建造、維護和守護繁殖洞穴。

經常閱讀的讀者可能還記得這個卡通,描繪了亞洲大鯢採用的繁殖策略。 我們現在知道,蠑螈的做法有些相似,大型雄性建造巢穴,然後守護卵子和幼體,防止其他個體入侵。 圖片由達倫·奈什提供。

繼續,求偶發生在巢穴地點內,雄性和雌性沉迷於涉及盤旋、追逐、側腹摩擦、尾巴波動和頭部摩擦的儀式化行為。 這種情況持續了大約 2 個小時,最終導致雌性翻身,並將大約 120-130 個微小的卵子排放到巢穴基質(苔蘚)中。 然後雄性也翻身並使卵子受精。 因此,這證明了:蠑螈確實進行體外受精(Reinhard等. 2013)。 然後雌性離開,雄性留下守護巢穴。 他驅趕入侵的個體,用尾巴扇卵,經常移動卵塊,並保持巢穴區域清潔。 一旦卵子孵化(大約一個月後),雄性就會保護幼體,即使雄性和幼體有時都會離開巢穴,然後再返回巢穴。 這種幼體守護持續了孵化後大約一週。

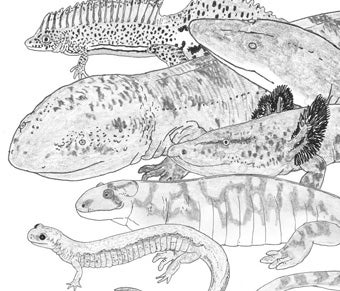

為我的教科書專案繪製的一系列蠑螈……啊,沒有蠑螈! 此圖和許多其他影像可在 Tet Zoo patreon 這裡檢視。 達倫·奈什圖片。

性二態性的解釋? 巢穴守護和幼體守護很可能與前面提到的性二態性有關。 通常在蠑螈中,雌性體型較大,但對於蠑螈來說,雄性體型似乎是隨著巢穴守護而進化的(Reinhard等. 2013)。 奇怪的是,在其他雄性是巢穴守護者的蠑螈(亞洲大鯢和北美大鯢)中,情況並非如此。 也許蠑螈的不同之處在於,它們極高的人口密度意味著需要以更積極主動的方式來抵消種內捕食卵子和幼體——蠑螈在某些地方的出人意料地豐富,在一些理想的棲息地,每平方米有兩個以上的個體。

蠑螈的飲食和攝食生態也很引人注目:它們顯然是部分草食性的,偶爾會攝入維管植物和藻類。 它們有擴大的後腸,可能容納共生微生物(Pryor等. 2006)。 我過去曾寫過關於蠑螈草食性的文章,並且經常對此持懷疑態度——畢竟,已知許多種類的水生蠑螈偶爾會攝入植物部分,顯然是錯誤地攝入,那麼我們真的確定報告的蠑螈“草食性”是故意的並且很重要嗎?

圈養小蠑螈(S. intermedia)的全身照。 圖片由 Stan Shebs 拍攝,來自這裡,CC BY-SA 3.0。

Hill等。(2015)最近專門研究了這個主題,並證實蠑螈的兼性草食性是真實的、故意的、有充分記錄的(儘管有時會被誤解),並且可能存在於整個類群中。 他們記錄了圈養的蠑螈經常吃煮熟的萵苣,並拍到了它們吃萵苣的照片。 顯然,這使得蠑螈在有尾目動物中獨一無二。 當我們在這裡時,請記住也有食草青蛙。

從上方看到的 Siren lacertina 檢視,很好地展示了鰓。 公共領域圖片,來自這裡。

關於蠑螈的其他一些事情也很不尋常。 它們可以透過在泥中形成一種粘液繭來在乾燥中存活下來,這種習性類似於更廣為人知的肺魚。 哦,對了,當被抓住時,它們會發出犬吠般的叫聲(Halliday & Verrell 1986)。

有關之前 Tet Zoo 對蠑螈的報道,請參見……

參考文獻 - -

Gao, K. & Shubin, N. H. 2012. Late Jurassic salamandroid from western Liaoning, China. Proceedings of the NationalAcademy of Sciences, USA 109, 5767-5772.

Halliday, T. R. & Verrell, P. 1986. Salamanders and newts. In Halliday, T. & Adler, A. (eds) Animals of the World: Reptiles and Amphibians. The Leisure Circle (Wembley, UK), pp. 18-29.

Hill, R. L., Mendelson, J. R. & Stabile, J. L. 2015. Direct observation and review of herbivory in Sirenidae (Amphibia: Caudata). Southeastern Naturalist 14, N5-N9.

Pryor, G. S., German, D. P. & Bjorndal, K. A. 2006. Gastrointestinal fermentation in greater sirens (Siren lacertina). Journal of Herpetology 40, 112-117.