本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

多種中生代恐龍進化出了令人印象深刻的,有時甚至是極其奢華的結構:角、冠、褶邊、背帆、巨大的骨板等等。多年來,我可能已經使用過類似這樣的句子 10 或 15 次。哎呀,對不起。不管怎樣…… 在上個月的一篇文章中,我討論了著名的侏羅紀劍龍劍龍的巨大、大致呈菱形的板狀結構有時被解釋為專門的溫度調節結構,它們的大小和形狀與作為熱量收集和/或熱量散發結構的作用有關。

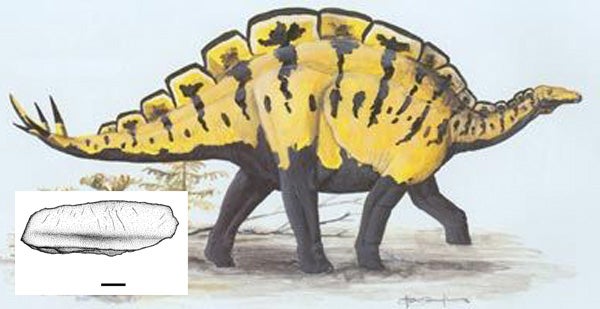

由布萊恩·弗蘭恰克著名地重建的烏爾禾龍。板狀結構獨特的平頂外觀顯然是由於破損造成的:左下角的孤立板狀結構 [比例尺 = 10 釐米] 來自梅德門特等人。(2008 年),該分類單元與劍龍同義。烏爾禾龍是相關的,請繼續閱讀... 圖片來源:布萊恩·弗蘭恰克 梅德門特等人,2008 年

現在,別誤會我的意思——像許多對古生物學感興趣的人一樣,我非常樂意認為劍龍板可能在某種程度上以某種方式發揮了溫度調節的作用,也許是可選的或機會性的。然而,我認為我們可以懷疑的是,這種可能的功能“解釋”了它們的進化。換句話說,在控制溫度方面的作用不太可能是推動它們大小和形狀進化的唯一因素。更可能的情況是,它們是視覺展示裝置:它們在某種訊號傳遞中發揮了作用。但是是什麼樣的訊號傳遞呢?

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞事業 訂閱。 透過購買訂閱,您正在幫助確保今天有關塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

包含克內爾等人(2012 年)的《TREE》期刊封面,關於恐龍、性選擇理論和訊號傳遞結構進化的關鍵性綜述文章。圖片來源:克內爾等人,2012 年

這裡我們遇到了一個恐龍生物學中最具爭議和最激烈的爭論之一:像劍龍板這樣的結構是否在種內性展示的背景下進化,或者它們是物種識別裝置?也就是說,它們是否被使用,並且確實需要被使用,以識別同種個體並將它們與異種個體區分開來?經常閱讀本欄目的讀者會記得,這個問題之前已經在 Tet Zoo 上討論過幾次(請參閱下面的連結)。另請參閱克內爾等人。(2012 年、2013 年)。

有一些原因可以解釋為什麼“物種識別假說”不能真正作為視覺展示結構(又名裝飾或誇張結構)的一個好解釋。與其從頭開始解釋它們,我想我還是偷懶一下,引用我和戴夫·霍恩在最近的技術論文“‘物種識別假說’並不能解釋非鳥類恐龍誇張結構的存在和進化”中關於這個問題的看法,至少就它與劍龍的關係而言(霍恩和奈什,2013 年)…

帕迪安和霍納(2011a)認為,同域、密切相關的分類群中誇張結構的存在支援了它們在物種識別中的作用。然而,有人指出,“同域物種的交配訊號通常比同一物種產生的其他訊號更具差異”,此外,“侷限於不同區域的物種沒有混淆其訊號的可能性”(兩者均引自威爾斯和亨利,1998 年)。簡而言之,我們期望如果這些特徵在物種識別中發揮作用,它們在同域物種之間會更加分化,而在異域物種之間則不會那麼分化。然而,這顯然不適用於恐龍化石記錄中的一些例子。

烏爾禾龍(或劍龍)何氏是中國下白堊紀連木沁組中唯一被認可的劍龍(梅德門特等人,2008 年)。考慮到劍龍相對於潛在同域恐龍的獨特藍圖,個體不太可能僅僅因為缺乏背板和尾刺而難以識別同種個體。這個例子和其他例子(例如,唯一的亞洲棘龍科棘龍,阿蘭等人,2012 年)使得很難將物種識別解釋為這些分類群中誇張結構進化的可行主要解釋。主要等人(2005 年)在劍龍解剖學中指出,雖然“我們沒有配偶競爭的獨立證據,但我們可以利用它們板的特徵來識別物種”。然而,情況並非總是如此:關於劍龍分類學的爭議仍在繼續,板和刺形式的變化被一些人解釋為種內變異,而被另一些人解釋為超出種內變異(梅德門特等人,2008 年)。其他譜系也存在類似的問題。

如果劍龍板和其他此類結構並非進化為“物種識別徽章”——也就是說,如果它們更可能參與種內展示——那麼這對其種內作用、功能和外觀說明了什麼?嗯,這也是需要進一步討論的事情。我將努力及時地回到這個問題。

劍龍絕對不是這個樣子,但如果它們是這樣,那就太搞笑了。這是 2007 年在英國懷特島布萊克崗拍攝的精美模型之一。圖片來源:達倫·奈什

有關劍龍和此處提到的問題的先前文章,請參閱...

參考文獻 - -

阿蘭,R.,賽薩納馮,T.,裡奇爾,P. 和肯塔馮,B. 2012 年。來自寮國早白堊紀的第一個明確的亞洲棘龍科(恐龍:獸腳亞目)。自然科學 99, 369-377。

霍恩,D. W. E. 和奈什,D. 2013 年。“物種識別假說”並不能解釋非鳥類恐龍誇張結構的存在和進化。動物學雜誌 290, 172-180。

克內爾,R.,奈什,D.,湯姆金斯,J. L. 和霍恩,D. W. E. 2012 年。史前動物的性選擇:檢測和影響。生態學與進化趨勢 28, 38-47。

- ., 奈什,D.,湯姆金斯,J. L. 和霍恩,D. W. E. 2013 年。性選擇是否僅由二態性定義?對帕迪安和霍納的回覆。生態學與進化趨勢 28, 250-251。

梅德門特,S. C. R.,諾曼,D. B.,巴雷特,P. M. 和阿普丘奇,P. 2008 年。劍龍亞科(恐龍:鳥臀目)的系統學和系統發育。系統古生物學雜誌 6, 367-407。

主要,R. P.,德·裡克爾斯,A.,霍納,J. R. 和帕迪安,K. 2005 年。甲龍亞目恐龍鱗甲的進化和功能:對劍龍板功能的影響。古生物學 31, 291-314。

帕迪安,K. 和霍納,J. 2011 年。恐龍“奇異結構”的進化:生物力學、性選擇、社會選擇還是物種識別?動物學雜誌 283, 3-17。

威爾斯,M. M. 和亨利,C. S. 1998 年。昆蟲隱形物種的歌曲、生殖隔離和物種形成。在霍華德,D. J. 和伯洛徹,S. H.(編)無盡的形式:物種和物種形成。牛津大學出版社,牛津,第 217-233 頁。