本文發表在《大眾科學》之前的部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

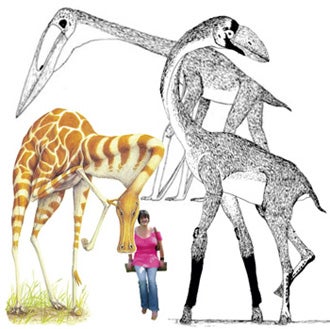

可以肯定的是,在已滅絕的白堊紀生物中,最奇怪、最令人興奮的莫過於巨型無齒翼龍,這是一類巨大的翼龍,總體而言,它們是長頸、鸛嘴的動物,四足站立時的高度相當於一隻體型較大的長頸鹿。正如大多數讀者所熟悉的那樣,在 2008 年之前,人們曾認為無齒翼龍是類似禿鷲的陸生清道夫、海洋掠食者或潛水覓食者、蒼鷺的類似物或鷸的類似物。2008 年,Mark Witton 和我認為,解剖學、足跡和環境資料更好地支援了無齒翼龍作為陸地潛伏者的模型:它們是熟練的、窄軌陸地行走者,在白堊紀環境中覓食,俯身撿起併吞下小型脊椎動物和任何它們喜歡的東西(Witton & Naish 2008,2015,Witton 2013)。這種觀點與這些動物巨大的翼展(約 10 米)和出色的滑翔能力並不矛盾。

根據 Witton & Naish (2008) 的描述,巨型長頸無齒翼龍被描繪為陸地潛伏者。突發新聞:並非所有無齒翼龍都長這樣。圖片來源:Mark Witton

2002 年,Eric Buffetaut 和他的同事將一種新的巨型無齒翼龍命名為哈採哥翼龍 (Hatzegopteryx thambema),它來自羅馬尼亞哈採格盆地馬斯特裡赫特期的 Densuş-Ciula 地層 (Buffetaut et al. 2002)。這些遺骸包括頭骨的枕骨區域(和部分顎)以及巨大的肱骨 (Buffetaut et al. 2002, 2003)。自那時以來,在羅馬尼亞發現了許多其他的巨型無齒翼龍遺骸,其中許多來自特蘭西瓦尼亞盆地的塞貝什地區,在哈採格盆地以東。這些遺骸提供了關於羅馬尼亞無齒翼龍的解剖結構和多樣性的重要補充資訊(參見 Vremiret al. 2013,2015 中的引文)。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今世界發現和塑造我們世界的重大故事的未來。

EME 315 與一個按比例縮放的人。圖片來源:Darren Naish

在這些遺骸中,有一塊非常有趣的頸椎骨——標本 EME 315(羅馬尼亞克盧日-納波卡特蘭西瓦尼亞博物館協會),由 Matyas Vremir 在令人驚歎的 Râpa Roşie 地區發現。在開放獲取期刊 PeerJ 中發表的一篇新論文中,Mark Witton 和我解釋了該標本如何向我們展示了關於哈採哥翼龍的新的、動態的觀點,以及對無齒翼龍的總體理解的提高 (Naish & Witton 2017)。EME 315 並不是一個新的發現,事實上早在 2010 年就已經被描述過 (Vremir 2010)。我們對其的解釋和分析才是新的。

來自羅馬尼亞塞貝什附近,名為“紅色峽谷”的 Râpa Roşie 的場景。圖片來源:Darren Naish

首先,我們為何認為特蘭西瓦尼亞盆地的無齒翼龍遺骸應歸因於哈採哥翼龍?哈採格盆地和特蘭西瓦尼亞盆地的遺骸都具有相同的海綿狀內部骨骼紋理,它們的大小一致,並且在地理和地層上足夠接近,表明它們是同義詞。此外,我們還沒有在世界上任何地方發現兩種巨型無齒翼龍是同域的。誠然,將特蘭西瓦尼亞盆地材料鑑定為哈採哥翼龍是暫時的,這取決於發現與哈採哥翼龍模式標本重疊的材料。儘管如此,我認為這似乎是一個強有力的論據:我們現在應該假設所有巨型羅馬尼亞無齒翼龍材料都屬於同一個類群 (Naish & Witton 2017)。

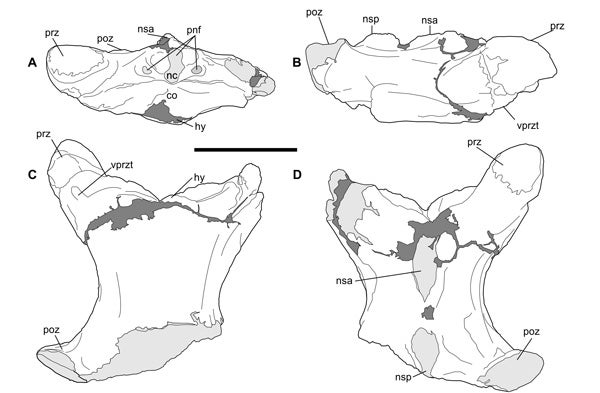

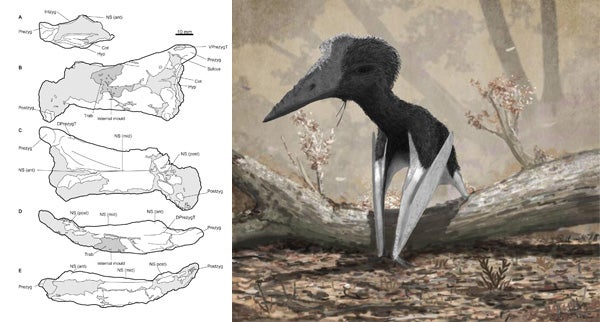

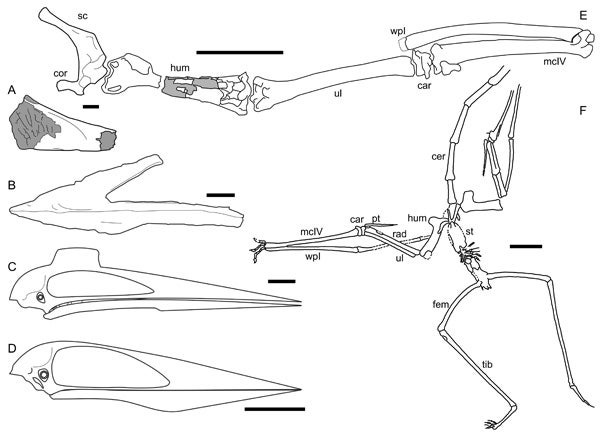

EME 315 在 (A) 前檢視、(B) 右側檢視、(C) 腹檢視和 (D) 背檢視中的圖示。灰色區域顯示骨折和缺失的骨骼。比例尺 = 10 釐米。圖片來源:Naish & Witton 2017

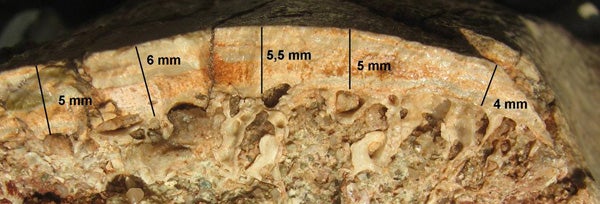

在解剖學上,EME 315 因以下幾個原因而引人注目。它整體上很大且粗壯,對於無齒翼龍的椎骨來說是短而寬的,並且具有特別厚的骨壁。神經棘的大部分都缺失了,但它的底部表明它是雙裂的,由兩個不同的部分組成,中間有一個間隙。形成椎體腹側表面的骨骼(或中心骨)——在 4 到 6 毫米之間(取決於您測量的位置)——對於翼龍來說非常厚。更正常的骨骼厚度為 2.6 毫米或更小。哦,而且 EME 315 肯定來自無齒翼龍:沒有其他動物群擁有淺中心骨、大而扁平的關節突(與相鄰椎骨上的一對匹配結構鉸接的突起狀結構)以及此處存在的雙裂(兩部分)神經棘。氣動結構等等也與無齒翼龍的鑑定一致。

EME 315 腹側表面上的厚骨壁(此處的標本已倒置)。圖片來源:Darren Naish

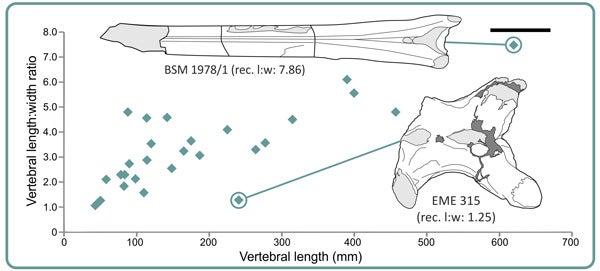

頸部比例和頸部長度。鑑定孤立的椎骨——我的意思是,找出頸部序列中給定椎骨的位置——具有一定的挑戰性。儘管如此,許多與比例、神經棘解剖結構、前關節突解剖結構、氣孔的存在和分佈以及腹側稱為下關節突的結構的存在或缺失相關的具體細節,使我們能夠推斷出孤立的無齒翼龍椎骨的可能位置。在此基礎上,我們拒絕了之前關於 EME 315 可能是第三頸椎的提議 (Vremir 2010),而是發現它具有將其鑑定為第七頸椎的一系列特徵 (Naish & Witton 2017)。我們可能對此有誤解,但它得到了我們目前所知情況的有力支援。

這是 EME 315 與其他無齒翼龍頸椎在長度與寬度比率方面的匹配程度 - 它顯然是一個離群值。我們可以對頂部所示的阿拉姆布林吉亞納的極長頸椎說類似的話。圖片來源:Naish & Witton 2017

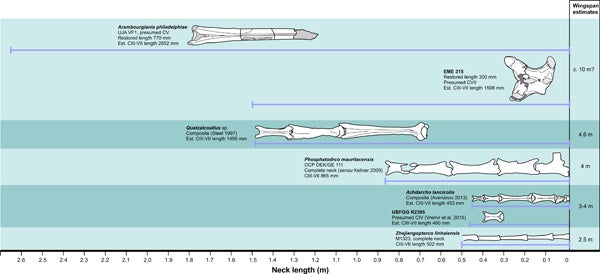

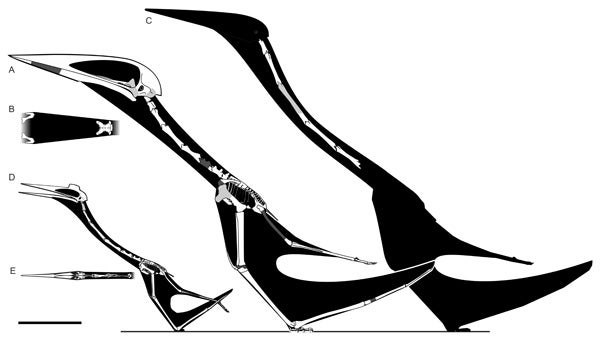

由於被這樣鑑定(作為第七頸椎;簡寫為 CVII),EME 315 可以用來推斷該動物的其餘比例。來自其他無齒翼龍的相關頸椎(尤其是來自摩洛哥的磷酸龍)向我們展示了 CVII 和其他椎骨之間,以及 CVII 的長度和大部分頸部之間的比例關係。

結果表明,整個頸部“只有”大約 1.5 米長,這與動物的整體大小相比是低的,並且與我們計算的具有更長頸椎的巨型無齒翼龍相比是低的 (Naish & Witton 2017)。相比之下,阿拉姆布林吉亞納——一種為非常纖細的 CV 而命名的中東大型無齒翼龍,當它完整時,可能長 77 釐米——它的脖子大約 2.6 米長。順便說一下,其他無齒翼龍已知的 CVII 和 CV 之間的關係表明,哈採哥翼龍未知的 CV 大約有 41 釐米長。因此,大約是阿拉姆布林吉亞納的一半。同樣,用 EME 315 代表的動物具有短頸的概念對我們的研究來說並非新穎,而是已經存在一段時間了 (Vremir 2010)。

EME 315(右上角的粗壯骨骼)和其他無齒翼龍頸椎,具有估計的頸部長度和翼展。有關完整版本,請參閱 Naish & Witton (2017)。圖片來源:Naish & Witton 2017

因此,現在看來,一方面我們有骨骼明顯纖細、長頸的無齒翼龍,另一方面我們有骨骼粗壯、短頸的無齒翼龍。請記住,這並不是我們擁有的唯一關於無齒翼龍相對粗壯頸部的跡象:我們過去曾提出 R.2395 的頸部相對較短,粗壯,R.2395 是來自羅馬尼亞的小型(目前未命名)無齒翼龍類群 (Vremir et al. 2015)。

一段時間以來,已有跡象表明,至少一些無齒翼龍的頸部可能比傳統設想的要短。左側的頸椎是 R.2395,長 89 毫米,來自哈採格盆地,由 Vremir et al. (2015) 描述。右側是 Mark Witton 對這種動物的生活重建。圖片來源:Mark Witton,Vremir et al. 2015

這種關於頸部粗壯的巨型無齒翼龍的概念與我們擁有的關於哈採哥翼龍的其他資料相符,這一點意義重大。哈採哥翼龍的模式標本頭骨結構堅固且寬闊,頜關節的寬度令人印象深刻,達到 50 釐米,枕骨髁(寬 5.5 釐米)與 EME 315 的 15 釐米寬的關節面完全成比例。正如 Mark 在其他地方強調的那樣,一種具有 50 釐米寬下頜的、長下頜的巨型動物,可能是一種強大的捕食者,可以吞下相當大的動物。比如,體型像人類的動物。考慮到鸛、蒼鷺和其他現代鳥類在頭部和頸部解剖結構上與無齒翼龍表面相似,它們吞嚥的食物,這並不是一個荒謬的想法。

按比例縮放的巨型無齒翼龍 (A) 哈採哥翼龍 和 (C) 阿拉姆布林吉亞納的骨骼重建圖,顯示這些動物中似乎存在明顯不同的身體形狀。(B) 顯示了哈採哥翼龍的頭骨和頸部後部有多寬。將其與 D-E 進行對比:小型魁扎爾科亞特爾物種(即將命名),其翼展為 4.6 米,頸部細長。比例尺 = 1 米。圖片來源:Naish & Witton 2017

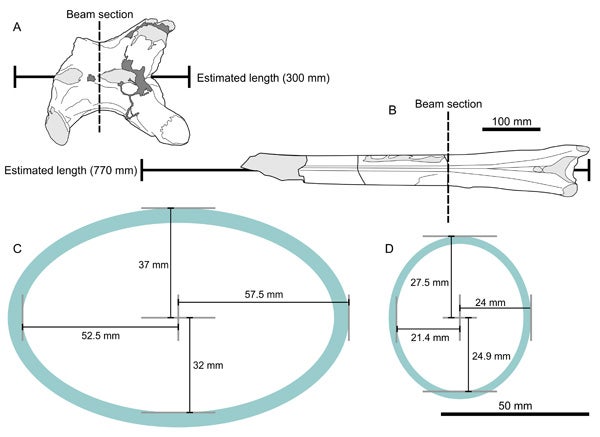

頸部強度。EME 315 的比例和尺寸是否能讓我們說出關於這種動物頸部工作方式的任何具體資訊?這塊骨骼未破碎的、三維的形式、其完整的骨壁以及相對簡單的橢圓橫截面激發了我們調查其機械強度的想法,目的是瞭解它(以及整個頸部)可以承受多少負載。

來自 EME 315(左側)和阿拉姆布林吉亞納(右側)的橫截面資料和骨骼厚度表明,EME 315 非常有能力應對過載。圖片來源:Naish & Witton 2017

關於翼龍骨骼強度的現有研究足夠讓我們進行這種研究,在分析了數字之後,結果表明 EME 315 具有很強的抗負載、彎曲和變形能力,以至於哈採哥翼龍可能能夠僅透過這塊骨骼抵抗其整個身體重量的傳遞 (Naish & Witton 2017)。這與可能存在的較大、相對較重的頭骨一致,但也與這種翼龍能夠撿起比其他無齒翼龍處理的物體重得多的物體的可能性一致。

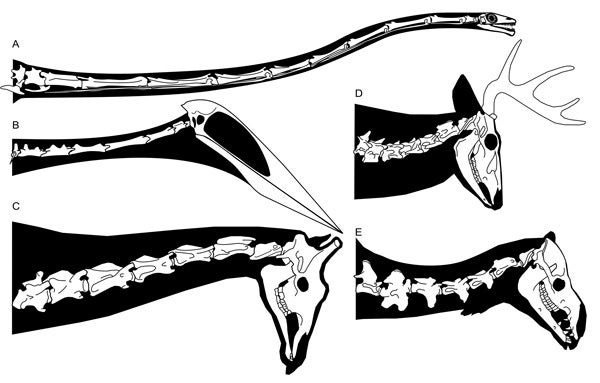

更粗壯、更深、肌肉更發達的頸部。我們在論文中提出的一個相關觀點——這基本上是首次在技術文獻中被恰當提出的——是活體動物的頸部會比單單根據椎骨所顯示的要粗壯和深得多。來自現生主龍類的解剖學以及翼龍科動物的骨骼都有充分的證據表明,許多肌肉不僅存在,而且發育良好且突出(Naish & Witton 2017)。

如果你熟悉四足動物頸部的軟組織,這一切可能看起來很明顯,但它在古生物學中卻是一個經常被忽視的主題,直到最近,人們一直將翼龍科的頸部想象成一根簡單的棒狀椎骨梁,包裹在一層薄薄的皮膚中。EME 315(的破碎)神經棘和深邃、疤痕明顯的枕部區域都表明,頸部具有一定的深度——它不僅僅是寬闊而已。

翼龍科的頸椎很奇怪,但它們可能並不像經常被描繪的那樣奇怪:那裡有大量證據表明,肌肉組織在其他四足動物中也很典型。長頸龍 (A) 和近親將翼龍科的趨勢推向了極端。(B) 浙江翼龍, (C) 長頸鹿, (D) 白尾鹿, (E) 駱駝。圖片來源:Naish & Witton 2017

更大的視角:關於頸部粗壯的頂級掠食者。正如現在應該很明顯的那樣,我們提出了一個關於哈氏翼龍的觀點,即它是一種巨大的、頸部粗壯、體格健壯的翼龍科動物,非常適應陸地捕食,並且能夠處理和吞嚥相對較大的獵物(Naish & Witton 2017)。在我們之前關於翼龍科動物的研究中,我們曾將大型物種想象成脊椎動物和大型無脊椎動物的掠食者,大小可達家貓。對於哈氏翼龍,我們認為它有可能捕食並襲擊數十公斤重的動物。小型恐龍——體型可達人類大小——很有可能成為這種動物的選單。

哈氏翼龍被重建為頸部粗壯的頂級掠食者,能夠捕獲並殺死像這裡展示的不幸的扎爾莫克西斯這樣的恐龍。圖片由馬克·威頓提供。 圖片來源:Mark Witton, Naish & Witton 2017

羅馬尼亞馬斯特裡赫特期的動物群的一個奇特之處在於,大型獸腳類動物缺失,最大的是副鳥類巴勞爾,其長度不到2米(而且很可能不是一個專門的掠食者:請參見Cau et al. (2015) 和這篇關於四足動物學的文章)。迄今為止,在相關地層中沒有發現任何大型獸腳類動物——甚至沒有一顆牙齒(經常被列為來自哈特格盆地的匈牙利巨齒龍的牙齒實際上不是,而是來自更古老的岩石)。

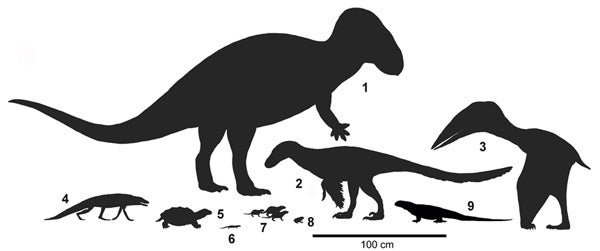

一些與哈氏翼龍同時代的脊椎動物:它們包括鳥臀目和手盜龍類恐龍、鱷形目、海龜、哺乳動物、麗螈、蜥蜴和較小的翼龍。這張圖來自一份可能永遠不會發表的手稿。圖片來源:Darren Naish

那麼,翼龍科動物是否佔據了頂級陸地掠食者的角色?* 我們根據此處討論的(以及論文中的)解剖學證據,構建了哈氏翼龍作為頂級掠食者的假說,而不是因為我們正在尋找可能填補其他空白生態位的動物。但是,是的,這裡可能存在一些問題:在某些地方,巨型翼龍科動物可能已經進化到填補其他地方由大型獸腳類動物佔據的生態位。

*關於術語的題外話。我們最初在論文的標題中使用了術語“頂端掠食者”,其含義是該動物可能是其生態系統中最大的掠食者;它是唯一不受任何其他事物捕食的物種。但是,我們更改了這一點,因為一位同事和審稿人正確地指出,“頂端掠食者”實際上在生態文獻中以特定方式使用:它指的是捕食其他掠食者並且自身沒有掠食者的掠食者(該術語最常見於海洋生態學文獻)。因此,我們選擇使用“主要掠食者”,(我們假設)這是一個白話術語,同樣表示“生態系統中的頂級掠食者”。但這隨後也受到了質疑,顯然有些人認為我們是將這種動物描述為拱門的掠食者。就我個人而言,我認為我們想表達的意思很明顯:“頂端掠食者”的適用範圍不如海洋生態學家傾向的版本那麼具體,而“主要掠食者”從我的理解來看,既不陌生也不難理解。

不會飛行的翼龍科動物:長期以來一直是一種推測。這裡展示的動物都不是真實的,尤其是道格爾·迪克森的《新恐龍》中的蘭克。圖片來源:Steve Holden, Darren Naish

每當討論這些巨大的、居住在島嶼上的、看似捕食性的翼龍科動物時,都會出現一個不可避免的問題:它們是否不會飛行?一些翼龍研究人員已經在會議上非正式地,以及在印刷品中正式地(Henderson 2010)提出,某些物種的巨型翼龍科動物可能不會飛行。然而,到目前為止,還沒有解剖學上的支援,而我們所瞭解的它們的骨骼表明它們完全具有飛行能力。我還應該補充一點,來自羅馬尼亞的額外的——未發表的——骨骼材料對這一點有所影響。

最後,長期閱讀且記憶力非常好的讀者可能會記得,我們陸地潛伏假說的最初推論是,所有翼龍科動物的比例本質上都是相似的,只是大小有所不同(Witton & Naish 2008)。我們現在可以說這是不正確的,該群體確實包括整體健壯性以及頸部形態和頸部長度的一些變化,至少是這樣(我還應該說,戴夫·昂溫在他2005年的書來自遠古的翼龍中提到了這種變化)。事實上,我們不能確定哈氏翼龍的整體外觀如何,我們也不足以對其大小或翼展做出自信的宣告,儘管我們假設它的翼展與其他巨型翼龍相似。

事實證明,翼龍科動物並非千篇一律。正如這個比較吻部形態(A-D)和翅膀比例(E-F)的圖表所示,該群體記憶體在一些合理的解剖學差異。圖片來源:Naish & Witton 2017

請記住,您可以點選這裡下載完整的技術論文。馬克對這篇論文的看法在這裡。這個故事非常受歡迎,並被媒體廣泛報道。由於我不打算討論的原因,我沒有與任何記者談論這個故事,你所看到的所有宣傳和報道都是在我沒有參與的情況下發生的。結果是一些新聞文章非常糟糕;我特別喜歡那些將哈氏翼龍稱為像霸王龍一樣的巨型鳥類,吃史前馬的報道。唉。

目前正在進行其他以翼龍科為主題的工作,關於這些神奇動物的更多資訊將在稍後在此處討論。

有關翼龍科和其他翼龍科翼龍的先前四足動物園文章,請參閱……

參考文獻 - -

Buffetaut, E., Grigorescu, D. & Csiki, Z. 2002. 羅馬尼亞最新白堊紀一種頭部粗壯的新型巨型翼龍。Naturwissenschaften 89, 180-184。

Buffetaut, E., Grigorescu, D. & Csiki, Z. 2003. 來自特蘭西瓦尼亞(羅馬尼亞西部)晚白堊紀的巨型翼龍科翼龍。載於 Buffetaut, E. & Mazin, J.-M. (eds) 翼龍的進化和古生物學。地質學會特刊 217。倫敦地質學會,第 91-104 頁。

Henderson, D. M. 2010. 從三維數學切片估算翼龍的體重。脊椎動物古生物學雜誌 30, 768-785。

Naish, D. & Witton, M. P. 2017. 頸部生物力學表明,特蘭西瓦尼亞的巨型翼龍科翼龍是短頸的主要掠食者。PeerJ 5:e2908.

Vremir, M. 2010. 來自塞貝什地區(特蘭西瓦尼亞)晚白堊世(馬斯特裡赫特期)大陸沉積物的新動物群元素。Acta Musei Sabesiensis 2, 635-684。

Vremir, M., Witton, M., Naish, D., Dyke, G., Brusatte, S. L., Norell, M. & Totoianu, R. 2015. 一種中等大小、頸部粗壯的翼龍科翼龍(翼手龍亞目: 翼龍科)來自普伊(哈特格盆地,特蘭西瓦尼亞,羅馬尼亞)的馬斯特裡赫特期。美國博物館新刊 3827, 1-16。

Witton, M. P. 2013. 翼龍。普林斯頓大學出版社,普林斯頓和倫敦。

Witton, M. P. & Naish, D. 2008. 對翼龍科翼龍功能形態學和古生態學的再評估。PLoS ONE 3 (5): e2271。

Witton, M. P. & Naish, D. 2015. 翼龍科翼龍:水面拖網的鵜鶘模仿者還是“陸地潛伏者”?Acta Palaeontologica Polonica 60, 651-660。