本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

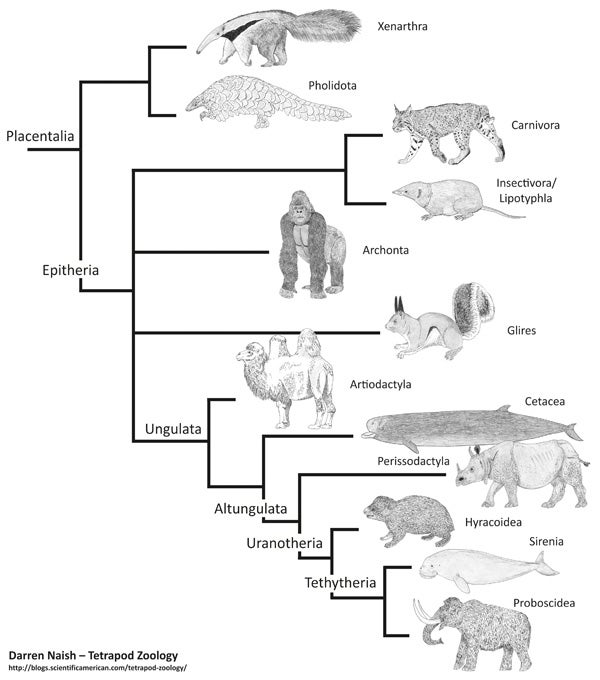

“諾瓦切克樹”——1992年胎盤系統發育的一個有影響力的觀點。

我們對系統發育——生命之樹的形狀——的理解在不斷發展,只要新的資料不斷湧入,只要我們繼續根據這些資料生成假設,它就會繼續發展。

自 20 世紀 90 年代末以來,隨著分子研究為生命樹的形狀提供了新的線索,我們對胎盤哺乳動物系統發育的看法發生了根本性的變化。在此前的相關研究中,胎盤類動物被認為由四到五個主要分支組成,主要問題是所有分支或多或少都排列成多歧,通常顯示為從同一節點同時爆發(Shoshani 1986, Novacek 等人 1988, Novacek 1989, 1992a, b, MacPhee 等人 1993, Gaudin 等人 1996, O’Leary 等人 2004),儘管可能異關節總目(有時也包括 鯪鯉目)屬於包含所有其他譜系的進化枝之外。那個“所有其他譜系”的進化枝被稱為 Epitheria(真獸亞綱)。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。 透過購買訂閱,您將有助於確保未來能夠持續釋出關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的報道。

這是一個 1992 年至 1999 年間風靡一時的拓撲結構的簡化描述。 由於美國自然歷史博物館的 Michael Novacek 在宣傳當時正在出現的觀點方面做了很多工作(Novacek 1992b),因此有時它被稱為“Novacek 樹”……

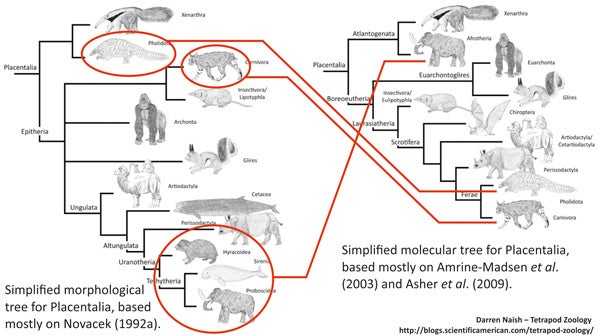

簡化的形態學衍生的胎盤樹,主要基於 Novacek (1992a) 展示的嚴格一致樹之一(以及一些名稱來自 McKenna & Bell 1997)。 這個分支圖以及許多其他類似的分支圖都來自我正在編寫的教科書。 您可以透過在 patreon 上支援我來了解該專案的進展。

然而,分子生物學家(大約在同一時間)出現的一系列結果指向了略有不同的方向。 有一段時間,分子結果似乎非常不一致,以至於它們沒有傳送任何關於生命樹形狀的強烈“資訊”。 並且有一些明顯的轉移注意力的誘餌,幾乎沒有增強人們的信心(D’Erchia et al. 1996)。 這種情況在 1998 年和 1999 年發生了變化,當時越來越多的研究報告支援同一組關係。 今天,分子支援一種新的、穩定的胎盤樹已經出現(Springer et al. 1997, 2004, de Jong 1998, Stanhope et al. 1998, Waddell et al. 1999, Madsen et al. 2001, Murphy et al. 2001, Amrine-Madsen et al. 2003, Nishihara et al. 2006, Hallstrom et al. 2007, Wildman et al. 2007, Asher et al. 2009),其簡化版本如下所示……

.jpg?w=600)

簡化的分子衍生的胎盤樹,主要基於 Amrine-Madsen et al. (2003) 和 Asher et al. (2009) 描述的樹。 請注意,關於陰囊獸類譜系的排列,研究有所不同。 咳 patreon 咳。

超樹研究(基本上是各個研究結果的彙編)也表明,總體共識是如何傾向於“新的分子樹”(Liu et al. 2001, Beck et al. 2006, Bininda-Emonds et al. 2007)。 我會抑制住進一步談論超樹的衝動——我真的不是粉絲,因為它們更多地告訴你研究重點的形狀,而不是告訴你生物體內的關係,而且很容易將它們誤解為比生命之樹更有意義。

關於非洲獸類和異關節總目。 “新的”胎盤樹的基本結構對你們中的許多人來說將是熟悉的。 異關節總目不再孤立存在,不再位於包含所有其他胎盤類動物的進化枝之外:相反,一個主要在非洲的進化枝,稱為非洲獸類(核心包含蹄兔目、海牛目和長鼻目),通常被認為是其餘胎盤類進化枝的姐妹群。 關於非洲獸類的構成和拓撲結構有很多話要說,但我無法在此處進行討論。 但這並非意味著非洲獸類取代了異關節總目成為“外部譜系”:異關節總目和非洲獸類似乎是姐妹群(例如,Waddell et al. 1999, Hallstrom et al. 2007, Wildman et al. 2007),兩者共同構成大西洋真獸類(有時也稱為 Notoplacentalia 或 Xenafrotheria)。

兩種有代表性的大西洋真獸類動物:Elephas maximus(亞洲象)和 Myrmecophaga tridactyla(大食蟻獸)。 照片由 Darren Naish 拍攝。

像蹄兔和象這樣動物可能與樹懶、食蟻獸和犰狳密切相關的想法似乎很激進,但它們的共同點在於,它們的永久性成年牙列在達到成年體型後很久才會萌出(Asher & Lehmann 2008, Asher et al. 2009)。 如果您想知道異關節總目是如何知道這一點的,因為該類群內的物種以牙齒減少甚至缺失而聞名,那麼有齒物種——如犰狳——也具有這種延遲的永久牙齒萌出(Asher & Lehmann 2008, Asher et al. 2009)。

是北方真獸類,或北方真獸,或北方獸類,或北方獸。 剩餘的胎盤類動物屬於一個巨大的進化枝,稱為北方真獸類(或北方獸類)。 在這個進化枝內,有一個譜系包括靈長類動物和密切相關的類群(稱為真靈長總目),以及兔形目和齧齒目(稱為齧齒總目):這個譜系是真靈長齧齒總目。 熟悉哺乳動物系統發育的人會知道,靈長類動物、蝙蝠及其近親在“諾瓦切克樹”中被歸為 Archonta(總目)。 然而,蝙蝠已被證明不是靈長類動物及其近親的近親(稍後會詳細介紹),因此決定將“核心總目”重新命名為“真靈長總目”。 嗯。

來自偉大的勞亞獸總目陰囊獸類的精選物種。 從左上角順時針方向:Panthera onca(美洲豹)、Equus grevyi(細紋斑馬)、Bubalus depressicornis(低地水牛)、Ovis aries(綿羊)。 照片由 Darren Naish 拍攝。

然後是一個譜系,包括鼴鼠、鼩鼱及其近親(食蟲類或真盲缺目)——現在被稱為真盲缺目(再次,嗯)——最後,一個譜系包括食肉目,以及奇蹄目和偶蹄目有蹄哺乳動物,稱為陰囊獸類或 Variamana。 令人愉悅的名稱陰囊獸類指的是陰囊的存在,這是大多數其他胎盤類譜系中沒有的特徵(但在真靈長總目中趨同進化出來)。 真盲缺目和陰囊獸類共同構成勞亞獸總目(有時稱為勞亞胎盤類)。 生命樹形狀的一個有趣且可能並非巧合的結果是,與我們自身歷史和經濟相關的大多數*哺乳動物——除了我們自己!——都屬於進化枝的同一個相對較小的部分……好吧,除了極其重要的齧齒動物,就是這樣。 雖然陰囊獸類的單系性得到了廣泛認可,但關於蝙蝠、食肉目和有蹄哺乳動物譜系如何相互關聯的研究存在差異。 我們稍後會回到這一點。

* 注意:大多數。 我沒有說“全部”。

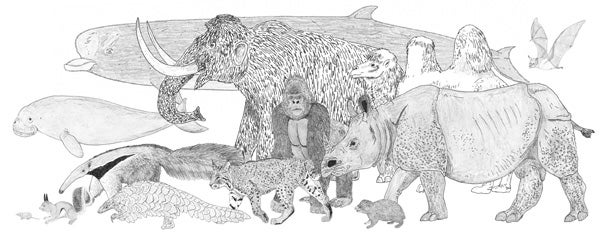

描繪大多數主要胎盤類譜系的蒙太奇照片。 插圖由 Darren Naish 繪製。 這些圖畫用於 Tet Zoo 教科書專案。

但是新的生命樹真的有那麼新嗎? 那麼,我們有了一棵“新的”生命樹,一切都被顛倒了,對吧? 好吧,等等。 與胎盤樹形狀相關的分子發現有時被定義為“修正”或“推翻”先前基於解剖學資料提出的關係,就好像我們可以舉手宣佈分子前結果完全無用或完全錯誤一樣。

嘿,等等等等,沒那麼快……

誠然,從我們之前的想法來看,分子時代的一些發現令人驚訝,但我們很容易忘記,在新識別的分組“核心”中的組合是分子時代之前就已識別的組合。 真靈長總目的核心是 Gregory 1910 年的 Archonta(總目),非洲獸類的核心是 Simpson 在 1945 年提出的 ye olde Paenungulata(近蹄類),齧齒總目和總目之間緊密聯絡的概念並不新鮮(但自 20 世紀 80 年代中期以來一直存在:參見 Szalay & Lucas 1993),勞亞獸總目的“核心”——包括有蹄哺乳動物和食肉目的進化枝——是 McKenna & Bell (1997) 的“Ferae”(猛獸類),以及傳統的“Ungulata”(有蹄類)。

很容易看出“傳統”樹有很多錯誤之處:例如蝙蝠、鯪鯉、現在已知是非洲獸類的類群(土豚、金鼴、馬島蝟和象鼩)的位置,以及非洲獸類與奇蹄目或其他勞亞獸類關係不密切的事實。 但與形態學衍生的樹相比,分子衍生的樹如此不同的主要原因是解析度:在許多形態學衍生的研究中恢復了六個左右的胎盤分支,但它們之間的關係大多未解決(除了提議的異關節總目-真獸亞綱分裂)。 分子衍生的樹——顯然——解析度更高,但兩棵樹的骨架比它們的不同之處更相似。 如果我們將兩棵樹並排放置,這可能會更明顯……

一些類群——紅色圈出的那些——在相互競爭的系統發育假設中移動了相當遠的距離……然而:看看兩棵樹的基本結構。 它們實際上並沒有那麼不同。

因此,我認為最準確的說法是分子結果精細化了生命樹。 事實上,這正是許多人一直在說的 (Beck et al. 2006)。 我再說一遍:它從來都不是推翻或徹底改造,而是精細化或微調。 有了更好精細化、更好解析度的生命樹,我們現在可以開始識別特定於各個譜系的特徵(解剖學特徵、生活史特徵、行為片段等等),並識別歷史上發生的進化趨勢。 這項工作目前正在順利進行中。 我的目標是在隨後的幾篇文章中更詳細地研究胎盤系統發育的一些具體細節。 關於食肉目、蝙蝠、 Desmostylia(恐角鼷目)和刺蝟的故事。

有關之前關於胎盤哺乳動物系統發育的 Tet Zoo 文章,請參閱……

參考文獻 - -

Amrine-Madsen, H., Koepfli, K.-P., Wayne, R. K. & Springer, M. S. 2003. 一種新的系統發育標記物,載脂蛋白 B,為真獸類關係提供了令人信服的證據。 Molecular Phylogenetics and Evolution 28, 225-240.

Asher, R. J., Bennett, N. & Lehmann, T. 2009. 理解胎盤哺乳動物進化的新框架。 BioEssays 31, 853-864.

- . & Lehmann, T. 2008. 非洲獸類哺乳動物的牙齒萌出。 BMC Biology 2008, 6: 14.

de Jong, W. 1998. 分子重塑哺乳動物樹。 Trends in Ecology & Evolution 13, 270-275.

D’Erchia, A. M., Gissi, C., Pesole, G., Saccone, C. & Arnason, U. 1996. 豚鼠不是齧齒動物。 Nature 381, 597-600.

Gaudin, T. J., Wible, J. R., Hopson, J. A. & Turnbull, W. D. 1996. 對 Epitheria(哺乳綱,真獸亞綱)類群形態學證據的重新審查。 Journal of Mammalian Evolution 3, 31-79.

Hallstrom, B. M., Kullberg, M., Nilsson, M. A. & Janke, A. 2007. 系統發育基因組資料分析提供了異關節總目和非洲獸類是姐妹群的證據。 Molecular Biology and Evolution 24, 2059-2068.

Liu, F.-G. R., Miyamoto, M. M., Freire, N. P., Ong, P. Q., Tennant, M. R., Young, T. S. & Gugel, K. F. 2001. 真獸類(胎盤類)哺乳動物的分子和形態學超樹。 Science 291, 1786-1789.

MacPhee, R. D. E. & Novacek, M. J. 1993. 真盲缺目的定義和關係。 在 Szalay, F. S., Novacek, M. J. & McKenna, M. C. (編) Mammal Phylogeny: Placentals. Springer-Verlag, New York, pp. 13-31.

Madsen, O., Scally, M., Douady, C. J., Kao, D. J., DeBry, R. W., Adkins, R., Amrine, H. M., Stanhope, M. J., de Jong, W. W. & Springer, M. S. 2001. 胎盤哺乳動物兩大類群的平行適應性輻射。 Nature 409, 610-614.

McKenna, M. C. & Bell, S. K. 1997. 哺乳動物分類:物種級別以上。 Columbia University Press, New York.

Murphy, W. J., Eizirik, E., Johnson, W. E., Zhang, Y. P., Ryder, O. A. & O’Brien, S. J. 2001. 分子系統發育學和胎盤哺乳動物的起源。 Nature 409, 614-618.

Novacek, M. J. 1989. 高階哺乳動物系統發育學:形態學-分子綜合。 在 Fernholm, B., Bremer. K. & Jornvall, H. (編) The Hierarchy of Life. Elsevier, Amsterdam, pp. 421-435.

- . 1992a. 化石、拓撲結構、缺失資料和真獸類哺乳動物的高階系統發育學。 Systematic Biology 41, 58-73.

- . 1992b. 哺乳動物系統發育學:撼動生命樹。 Nature 356, 121-125.

- ., Wyss, A. R. & McKenna. M. C. 1988. 真獸類哺乳動物的主要類群。 在 Benton, M. J. (編) The Phylogeny and Classification of the Tetrapods, vol 2. Mammals. Clarendon Press, Oxford, pp. 31-71.

O’Leary, M. A., Allard, M., Novacek, M. J., Meng, J. & Gatesy, J. 2004. 構建生命樹的哺乳動物部分:結合不同資料以及關於胎盤哺乳動物分歧時間的討論。 在 Cracraft, J. 和 Donoghue, M. (編), Assembling the Tree of Life. Oxford University Press (Oxford), pp. 490-516.

Shoshani, J. 1986. 哺乳動物系統發育學:形態學和分子結果的比較。 Molecular Biology and Evolution 3, 222-242.

Springer, M. S., Cleven G. C., Madsen, O., de Jong, W. W., Waddell, V. G., Amrine, H. M. & Stanhope, M. J. 1997. 非洲特有哺乳動物撼動了系統發育樹。 Nature 388, 61-64.

Szalay, F. S. & Lucas, S. G. 1993. 總目的顱骨形態學,以及翼手目、Volitantia 和總目的診斷。 在 MacPhee, R. D. E. (編) Primates and their Relatives in Phylogenetic Perspective. Plenum, New York, pp. 187-226.

Waddell, P. J., Okada, N. & Hasegawa, M. 1999. 解決胎盤哺乳動物的目間關係。 Systematic Biology 48, 1-5.