本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

我早就計劃在Tet Zoo上介紹鸊鷉。今天,我們將簡要了解一下這個迷人的群體,然後特別關注幾個物種的鸊鷉狀況不佳,以及需要做更多工作來解決它們的困境。[上面的圖片顯示了達倫·奈什拍攝的高步行的西部鸊鷉Aechmophorus occidentalis,以及史蒂夫·加維拍攝的鳳頭鸊鷉Podiceps cristatus,CC BY-SA 2.0。]

鳳頭鸊鷉即將餵食幼鳥。照片由馬克·梅德卡夫拍攝,CC BY 2.0。

如今,世界上有20多種鸊鷉。該類群在技術上被稱為鸊鷉目,儘管這個名稱在歷史上有很多不同的拼寫方式,過去也曾用過鸊鷉目來稱呼該類群。鸊鷉分佈在所有大陸,從熱帶到極地邊緣的所有緯度,體型大小從120克和24釐米(小鸊鷉Tachybaptus dominicus)到1.7公斤和70釐米(大鸊鷉Podiceps major)不等。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

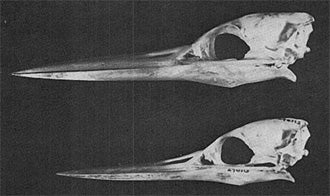

西部鸊鷉細長、匕首狀的喙(圖片來自Selander 1966)。這張照片顯示了該物種中存在的喙長比例上的明顯性別二態性(上方為雄性,下方為雌性)。

頸長和喙長在該類群中是可變的,體型較小的物種往往頸部較短、喙較短,飲食也比較廣泛,包括無脊椎動物、魚類和小型兩棲動物。一些體型較大的物種是矛狀喙,更專門捕魚。該類群的一個特殊之處在於它們會故意吞食自己的羽毛,這意味著羽毛可以佔其胃內容物高達50%(按重量計)。它們這樣做的原因仍然沒有完全確定,最常見的說法是吞下的羽毛可以保護胃壁免受魚骨的傷害。考慮到有許多其他食魚鳥類並沒有使用相同的技巧,這似乎很奇怪。

鳳頭鸊鷉:一對正在進行儀式化交配展示的鸊鷉,由達倫·奈什在英國拍攝。

鸊鷉是非常特別的鳥類,還有很多其他原因。它們缺少尾羽(通常形成尾扇的羽毛),並且有許多物種的雄性和雌性都華麗而裝飾華麗。事實上,鸊鷉是第一個被認識到相互性選擇現象的動物類群(赫胥黎 1914),這個話題在Tet Zoo之前已經多次討論過(見下面的連結)。

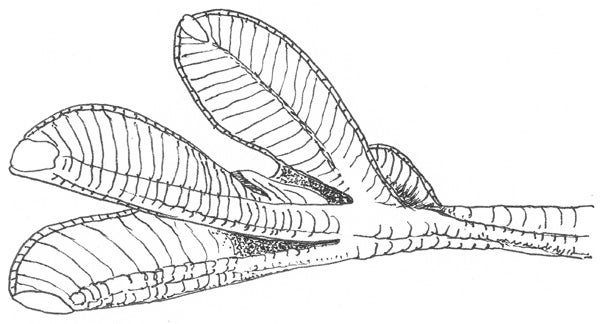

鸊鷉依靠其肌肉發達的後肢和巨大的瓣狀腳在水中游泳和潛水,當腳趾張開時,瓣狀物會張開,但在恢復划水時會摺疊成葉片狀。長期以來,人們認為它們的游泳方式完全依賴於這些大型瓣狀腳向後掃動時產生的推力。然而,實際上,腳在動力划水過程中主要向側面推,同時發生圓形運動,而且似乎瓣狀物產生的是升力,而不僅僅是推力。因此,腳的功能就像螺旋槳或多縫翼水翼(Johansson & Norberg 2001)。

鸊鷉腳的前檢視。圖片來自Naish (2012)。

順便說一句,我不得不提一下,我曾經看到一隻獨腿鳳頭鸊鷉Podiceps cristatus追逐一條魚(一條小鱒魚),並表現出與其物種正常的遊速和敏捷度(我在一座橋上,向下看著水中的動物)。可惜沒有照片。

鸊鷉真的是“飛行能力差”嗎?這是一隻小鸊鷉起飛時的照片。圖片由費蘭·佩斯塔尼亞拍攝,CC-BY-SA-2-0。

您可能對鸊鷉存在的誤解。由於鸊鷉非常適應游泳,並且它們的飛行看起來如此直接和“沉重”,因此一個普遍的假設是它們是“飛行能力差的鳥類”,這意味著它們註定要變得不會飛,並且只是因為它們還沒有完成失去祖先飛行能力的過程而飛行。不可否認的是,一些鸊鷉譜系確實正在向不會飛的狀態進化(或者已經達到這種狀態),但將鸊鷉視為“飛行能力差的鳥類”的這種概念是錯誤的,就像對翼負荷高、飛行快速、直接、“沉重”的鳥類說的那樣。我非常喜歡加里·凱澤對鸊鷉和類似形狀的鳥類的描述,它們就像噴氣式運輸機:沉重,需要大量燃料才能升空和保持飛行,但速度快,並且能夠同時攜帶額外的重量和覆蓋很遠的距離(凱澤 2007)。事實上,鸊鷉根本不是“飛行能力差的鳥類”:想想看,有幾個物種經常被記錄為跨洋漂泊者。

舊插圖(和剝製標本)經常將鸊鷉描繪成這樣直立站立的樣子。但這不可能,對嗎?插圖由切斯特·裡德繪製,屬於公共領域。

哦——關於運動的最後一件事:後肢位置非常靠後導致了一個(並非不合理的)信念,即鸊鷉不能在陸地上站立或行走,這種想法認為它們在離開水面時必須用前部推動自己前進。19世紀的剝製標本——經常擺成筆直的姿勢,胸部離地面很高——被鳥類和解剖學專家認為“錯誤”(恕不點名)。如果您瞭解鳥類,您就會知道,這種說法不僅針對鸊鷉,也針對潛鳥(= 遊隼),以及白堊紀的黃昏鳥類。我在2010年的一篇Tet Zoo文章中也對奇怪的麝鴨Biziura lobata說過同樣的話,現在我真後悔。

您看,鸊鷉和麝鴨(還有潛鳥?還有黃昏鳥類?)實際上可以在陸地上行走,甚至可以抬高身體,直立行走和奔跑,身體離地面很高(這裡顯示的靜止影像取自這個影片)。唉,這似乎確實非常費力且令人疲憊,它們無法長時間堅持下去。儘管如此,這意味著我們長期以來對鸊鷉做出的另一個假設實際上並不準確。

從一部展示高步行、奔跑的鸊鷉的影片中擷取的螢幕截圖。我喜歡底部圖片中的陰影。

鸊鷉的困境。 儘管鸊鷉具有所有解剖學和行為學上的新奇之處,但如今鳥類學家討論鸊鷉的主要內容是它們的困境。可悲的是,有幾個物種的鸊鷉遇到了麻煩,在某些情況下,它們要麼正處於嚴重衰退之中,要麼被懷疑正在衰退,並且迫切需要保護以及對其生態和棲息地進行研究。多種因素——引進破壞了當地生態系統的遊釣魚、使用刺網、水電工程、棲息地喪失和退化以及與相關物種雜交——都促成了鸊鷉的衰退和滅絕,至少其中一些因素仍在造成問題,或者——可悲地說——正在造成比以往任何時候都更多的問題。

拉巴斯蒂爾 (1990)的封面,鸊鷉愛好者的必讀書籍。安妮·拉巴斯蒂爾於2011年去世。她最出名的是她的《伍茲婦女》系列書籍。

最著名的案例是瓜地馬拉阿蒂特蘭湖的巨型斑嘴鸊鷉或阿蒂特蘭鸊鷉Podilymbus gigas,這是一種大型、不會飛的鸊鷉,大約在1990年左右滅絕。它的故事在許多書中都有講述,而且非常有名(這裡給出的描述主要基於埃羅爾·富勒在他2000年的Extinct Birds中說的),以及那位偉大的生態學家和保護主義者,她花費了大量時間和精力來拯救它(已故的偉大的安妮·拉巴斯蒂爾)。在20世紀60年代,當人們注意到引進的大口黑鱸——由泛美航空公司引進,以促進將該湖用作釣魚度假勝地——對該湖的生態產生了有害影響時,P. gigas開始衰退變得明顯。當時湖邊的蘆葦床正在被清除,並且在20世紀70年代從湖中排水(地震救濟需要)進一步破壞了湖泊(Mulvaney 1988,LaBastille 1990,Fuller 2000)。

這種生態改造顯然改善了另一種物種的生存條件,這種物種現在從其他地方遷入,即分佈廣泛且具有飛行能力的斑嘴鸊鷉P. podiceps。儘管這兩種物種在形態學和生態學上截然不同,但它們可以雜交,並且似乎最後剩下的阿蒂特蘭鸊鷉與斑嘴鸊鷉基因的稀釋進一步促成了該物種的消失。

斑嘴鸊鷉Podilymbus podiceps在美國亞利桑那州拍攝,圖片由Mdf提供,CC-BY-SA 3.0。

後一個因素意味著P. gigas可能並非完全滅絕,因為它的基因可能潛伏在瓜地馬拉斑嘴鸊鷉種群中。然而,我們將來可能會對此做些什麼,這只是一個推測的主題:談論去滅絕等等很有趣,但事實是沒有人會站出來尋找或提供任何復活專案所需的資金。或者,繼續……證明我是錯的。

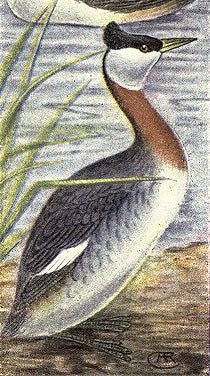

不會飛的馬達加斯加鸊鷉Tachybaptus rufolavatus的插圖,由L. Shyamal繪製,CC BY-SA 3.0。已知該物種只有一張照片,但無法使用。

關於其他一些鸊鷉物種,也可以講述令人沮喪的類似故事。哥倫比亞鸊鷉Podiceps andinus在1977年左右滅絕,此前幾十年由於汙染、棲息地排水以及引進的虹鱒魚Oncorhynchus mykiss捕食其幼雛而導致數量下降。馬達加斯加的鏽色鸊鷉、德拉庫爾小鸊鷉或阿拉奧特拉鸊鷉Tachybaptus rufolavatus於2010年被宣佈滅絕,其衰退也是由人為干預(使用刺網和棲息地退化)造成的。它是另一種不會飛的物種。

J. G. Keulemans繪製的洪寧鸊鷉的經典插圖。公共領域圖片。

最後不會飛的鸊鷉。 對於一個僅包含大約25個全新世物種的類群來說,在人類物種整個歷史上技術最先進和最具保護意識的階段,就失去了其中三個物種,這真是令人震驚。顯然,我們對它們棲息的湖泊所做的事情對鸊鷉造成了巨大的不利影響。但同樣清楚的是,當事情出錯時,我們為扭轉趨勢所做的事情太少了。

正是出於這些原因,岡納爾·恩布洛姆最近發起了一個眾籌專案,以調查一種尚未滅絕但如果情況沒有改善肯定有滅絕風險的鸊鷉的衰退情況。該物種是秘魯的洪寧鸊鷉或普納鸊鷉Podiceps taczanowskii,一種不會飛的物種,其數量已從1960年代的約1000只銳減至今天的300只或更少。附近的採礦活動造成的汙染以及附近水電工程的影響被認為促成了這種衰退(Valqui 1994),而將鸊鷉遷往附近湖泊的嘗試由於刺網而失敗。

洪寧鸊鷉夫婦,照片由岡納爾·恩布洛姆/蜂鳥探險隊提供。

考慮到阿蒂特蘭鸊鷉和阿拉奧特拉鸊鷉的消失,這是僅存的兩隻不會飛的鸊鷉之一(另一隻是秘魯和玻利維亞的蒂蒂喀喀鸊鷉Rollandia microptera)。值得注意的是,對洪寧鸊鷉的狀況進行的評估和研究相對較少;迫切需要加強監測和調查。因此,我邀請您為這項最有價值的事業貢獻一份力量。希望研究能夠突出顯示做出改變所需的保護工作型別,並且我們或許能夠做一些有幫助的事情。您已經看到了鸊鷉是多麼神奇和奇特——讓我們幫助它們保持這種狀態。

有關此處提到的一些主題的先前Tet Zoo文章,請參閱...

參考文獻 - -

Fuller, E. 2000. Extinct Birds. 牛津大學出版社,牛津。

Huxley, J. 1914. 鳳頭鸊鷉 (Podiceps cristatus) 的求偶習性;對性選擇理論的補充。倫敦動物學會學報 35, 491-562。

Johansson, L. C. & Norberg, U. M. L. 2001. 潛水鸊鷉中基於升力的划水。實驗生物學雜誌 204, 1687-1696。

Kaiser, G. W. 2007. The Inner Bird: Anatomy and Evolution. 不列顛哥倫比亞大學出版社,溫哥華。

LaBastille, A. 1990. Mama Poc: An Ecologist's Account of the Extinction of a Species. W. W. 諾頓公司,紐約。

Mulvaney, K. 1988. 當滅絕幾乎是一種仁慈時。BBC Wildlife 6 (6), 272-273。

Selander, R. K. 1966. 鳥類中的性別二態性和差異生態位利用。Condor 68, 113-151。