本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

和往常一樣,工作壓力等意味著我沒有時間整理出任何特別或詳盡的內容,但我想說一些關於化石貘的事情可能是合適的[頂部照片由達倫·奈什拍攝;看看你能不能猜到發生了什麼]。畢竟,它們數量眾多,而且網上關於它們的有用資訊很少。這裡的文字摘自我的教科書專案(訪問patreon瞭解更多資訊),僅涉及現代型別的貘:即貘屬Tapirus的成員。還有許多其他化石貘,但我在這裡要忽略它們,抱歉。對於那些瞭解化石貘的人,我希望你們能原諒我忽略了關於Tapiravus和Tapiriscus的分類學問題。

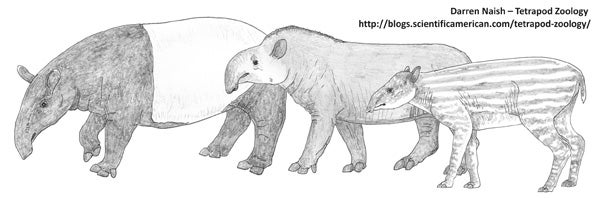

一些古代和現代的貘。這些影像——以及許多其他奇蹄動物和其他動物的影像——來自我計劃中的教科書,並首次出現在Tet Zoo patreon。

Tapirus屬從 Miocene 時代開始為人所知,目前已確認超過 15 個已滅絕物種。由於這些物種幾乎同時出現在北美、歐洲和亞洲,因此 Tapirus 屬的起源有些模糊。然而,在法國和瑞士的 Oligocene 和 Miocene 地層中,發現了屬於 Protapirus、Paratapirus 和 Eotapirus 的幾種類似 Tapirus 的貘(Scherler et al. 2011),這表明其起源於歐洲。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

法國、義大利、匈牙利、巴爾幹半島的貘! 歐洲 Miocene 時代的貘歷史(現在僅指 Tapirus 屬)非常複雜。該類群反覆消失又重新出現,顯然是由於區域性滅絕,然後從其他地方重新入侵的結果。事實上,在 Lower Miocene 之後不久就出現了一個所謂的“貘真空期”,但很快就被填補了(Van der Made & Stefanovic 2006)。歐洲貘隨後在 Miocene-Pliocene 邊界持續存在,T. arvernensis 在幾個法國和義大利的 Pliocene 時代遺址中很豐富。

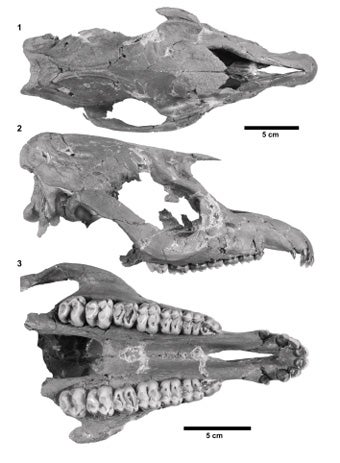

T. arvernensis 的部分頭骨和下頜骨,位於佛羅倫薩古生物學博物館。圖片由 Ghedoghedo 提供,CC BY-SA 3.0。

還已知其他歐洲化石貘,包括來自法國 Pliocene 時代的 T. jeanpiveteaui,來自波斯尼亞和其他地方 Miocene 時代的矮小貘 T. pannonicus,來自保加利亞 Upper Miocene 時代的 T. balkanicus,以及來自匈牙利 Miocene 時代的 T. hungaricus。T. hungaricus 比其他歐洲貘更“先進”,其前臼齒的“臼齒化”程度更高,並且被認為與其他 Tapirus 物種有足夠的區別,可以擁有自己的亞屬:Meyeriscus(Spassov & Ginsburg 1999)。Pliocene 時代末期的氣候惡化似乎是導致貘在歐洲衰落並最終消失的原因。今天甚至不被認為是“歐洲”的哺乳動物類群,實際上在數百萬年裡一直是歐洲動物群的長期、多樣的組成部分。

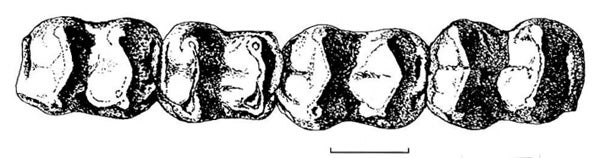

T. balkanicus 的右下第四前臼齒(最左側)和前三個臼齒,來自 Spassov & Ginsburg (1999)。那個前臼齒的“臼齒化”確實令人印象深刻。比例尺 = 1 釐米。

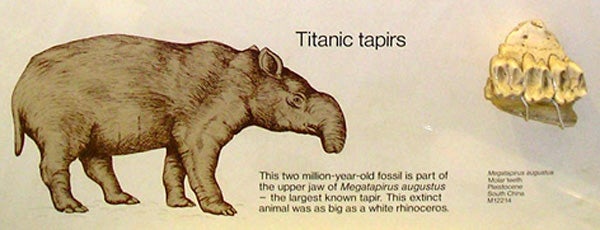

亞洲巨貘。 在東亞的 Upper Miocene、Pliocene 和 Pleistocene 時代,已知有幾種特別大的貘。其中最大型的貘在體型上與中等體型的犀牛相似(我們說的是肩高 1.5 米,總長約 3.5 米),並且傳統上被賦予了自己的屬(Megatapirus)。然而,對其牙齒的形態測量分析表明,它們落在 Tapirus 屬內觀察到的變異範圍內。因此,Megatapirus 今天通常被認為是次要同義詞(Dong 2005)。我過去曾在這裡寫過關於 Megatapirus 的文章:請參閱下面的連結。

“Megatapirus”生活重建圖和倫敦自然歷史博物館的化石。照片由達倫·奈什拍攝。有關這種動物的更多資訊,請參閱下面的連結。

洛杉磯和北美其他地方的貘。 在北美的各個 Miocene 地區都存在貘,但在 Pliocene 和 Pleistocene 沉積物中更為人所知。事實上,直到 Pleistocene 時代末期,美國仍然存在貘,加利福尼亞貘 T. californicus 已知來自洛杉磯的拉布雷亞瀝青坑。在 Pleistocene 時代,北美還棲息著其他幾種已滅絕的貘物種,包括西南部地區的 T. merriami 和東部地區的 T. veroensis 和 T. copei。

長期以來,人們一直認為南美貘是在 Late Pliocene 時代巴拿馬地峽閉合後入侵該大陸的。然而,在亞馬遜盆地發現的 Upper Miocene 貘表明,該類群到達該大陸的時間更早一些,可能與 Gomphotheres、Dromomerycines、Peccaries 等動物大約在同一時間透過 Baudo Pathway 完成了穿越(Prothero et al. 2014)。

所謂的 Baudo Pathway 假說提出,大約在 1000 萬年前,一條陸地連線開啟,將喬科地體與哥倫比亞連線起來,允許動物向南北遷移。圖表來自 Prothero et al. (2014),經許可使用。

入侵南方……還是從南方入侵北方? 在阿根廷、巴西、秘魯、烏拉圭、玻利維亞和委內瑞拉已知有幾種 Pleistocene 時代的化石貘物種。與北美化石貘一樣,這些物種主要分為兩個主要的體型等級:較大體型等級的成員(如來自玻利維亞的 T. tarijensis 和來自烏拉圭的 T. oliverasi)將明顯大於任何現存的美洲貘,並且在體型上更類似於馬來貘(Ferrero et al. 2014)。

現存物種是在南美洲內部進化而來還是起源於其他地方,然後遷移到南美洲,這一點尚不確定,而且是一個相當混亂的主題。在阿根廷和烏拉圭南部地區存在各種已滅絕的物種,這似乎表明在該大陸內部發生了大量的特有貘進化,而巴西貘在阿根廷和烏拉圭被認為是 Upper Pleistocene 時代的化石,這可以用來支援這樣一種觀點,即它(以及其他現存的南美貘)起源於南部深處。

地圖顯示了 Pleistocene 時代和現存貘的分佈“區域”,來自 Holanda & Ferrero (2013)。請注意一些 Pleistocene 時代物種的分佈有多麼靠南。

然而,結合現代貘和化石貘的系統發育分析發現,北美物種(如矮貘 T. polkensis)深深地巢狀在“南美洲類群”中,就像貝爾德貘 T. bairdii 一樣(Holanda & Ferrero 2013)。而貝爾德貘是一個令人頭疼的問題:它的分佈範圍明顯以中美洲為中心,僅棲息於南美洲的最北部。對於一個起源於南美洲並且最近才向北遷移的物種來說,這不是你所預測的。也許貘實際上是多次單獨入侵南美洲的,或者也許南美洲是該類群的“物種泵”,多次或多次向北方輸送譜系。無論如何,事情很複雜。

圈養的貝爾德貘——有時被稱為中美洲貘。照片由 Dave Hone 拍攝,經許可使用。更新:那個 ID 不對!請參閱評論。

來自田納西州東部格雷化石遺址的 T. polkensis 的精美部分頭骨。請注意這個成年或亞成年個體的體型較小。來自 Hulbert et al. (2009)。

美洲矮貘。 至少一些美洲化石貘不屬於我提到的那兩個主要的體型等級中的任何一個,因為有些是矮小的。來自佛羅里達州和田納西州 Upper Miocene 和 Lower Pliocene 時代的 T. polkensis 有時被稱為矮貘,並且比所有現存的貘都要小一些,除了 T. kabomani。田納西州的一個遺址出土了 70 多個 T. polkensis 標本,使其成為世界上貘化石最豐富的遺址(Hulbert et al. 2009)。

正如應該顯而易見的那樣,關於化石貘有很多噸要說的,而且我在這裡還沒有討論我想說的一半內容。我們稍後必須再來討論化石貘。在那之前,我希望您喜歡這次對貘豐富的化石歷史的部分快速瞭解,並享受並貢獻2016 年世界貘日。

有關之前 Tet Zoo 對貘的思考,請參閱...

參考文獻 - -

Dong, H. 2005. Dental characters of the Quaternary tapirs in China, their significance in classification and phylogenetic assessment. Geobios 38, 139-150

Ferrero, B. S., Soibelzon, E., Holanda, E. C., Gasparini, G. M., Zurita, A. E. & Miño-Boilini, A. R. 2014. A taxonomic and biogeographic review of the fossil tapirs from Bolivia. Acta Palaeontologica Polonica 59, 505-516.

Holanda, E. C. & Ferrero, B. S. 2013. Reappraisal of the genus Tapirus (Perissodactyla, Tapiridae): systematics and phylogenetic affinities of the South American tapirs. Journal of Mammalian Evolution 20, 33-44.

Hulbert, R. C., Wallace, S. C., Klippel, W. E. & Parmalee, P. W. 2009. Cranial morphology and systematics of an extraordinary sample of the Late Neogene dwarf tapir, Tapirus polkensis (Olsen). Journal of Paleontology 83, 238-262.

Prothero, D. R., Campbell, K. E., Beatty, B. L. & Frailey, C. D. 2014. New late Miocene dromomerycine artiodactyl from the Amazon Basin: implications for interchange dynamics. Journal of Paleontology 88, 434-443.

Scherler, L., Becker, D. & Berger, J.-P. 2011. Tapiridae (Perissodactyla, Mammalia) of the Swiss Molasse Basin during the Oligocene-Miocene transition. Journal of Vertebrate Paleontology 31, 479-496.

Spassov, N. & Ginsburg, L. 1999. Tapirus balkanicus nov. sp., nouveau tapir (Perissodactyla, Mammalia) du Tirrolien de Bulgarie. Annales de Paléontologie 85, 265-276.

Van der Made, J. & Stefanovic, I. 2006. A small tapir from the Turolian of Kreka (Bosnia) and a discussion on the biogeography and stratigraphy of the Neogene tapirs. Neues Jahrbuch fur Geologie und Paläontologie, Abhandlungen 240, 207-240.