本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

印度犀牛( Rhinoceros unicornis ),在英國切斯特動物園的圍欄中。照片由Darren Naish拍攝。

我剛得知今天是世界犀牛日。這種情況總是發生:我在當天才瞭解到這些事情,並且事先完全沒有意識到。如果這僅僅表明我組織能力差,並且沒有充分關注動物學新聞通訊的內容,我為此道歉。無論如何...

和往常一樣,我沒有任何準備。所以我認為我應該做的是利用這個機會,建立一個以犀牛為主題的Tet Zoo文章的資訊交換中心。我至少在幾個場合介紹過犀牛(活著的和化石的),並且有很多在動物園、博物館等地拍攝的犀牛照片。我還一直在為我的大型教科書專案繪製犀牛(有關更多資訊,請訪問Tet Zoo patreon專案)。與Tet Zoo一樣,我的目標是談論一些關於犀牛的鮮為人知的事情,而不是你已經聽過一百遍的舊事。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

犀牛與其他動物戰鬥的精彩場面,來自Casa Editrice AMZ出版的 Animal Life 和 The Private Lives of Animals 書籍

戰爭犀牛。 一篇Tet Zoo經典文章,可以追溯到2007年3月——它的靈感來自當時的新電影《300》中裝甲戰爭犀牛的出現——描述了我為確定犀牛(任何物種)是否曾經被用作裝甲戰爭野獸所做的努力。簡短的回答是:它們幾乎肯定沒有,唉。更長的答案:去閱讀這篇文章。這篇文章提到了賈雷德·戴蒙德(Jared Diamond)的說法,即非洲犀牛從未(據我們所知)被人類馴養或使用; 這指的是《槍炮、病菌與鋼鐵》(Diamond 1997),你們中的許多人會知道,戴蒙德在那本書中提出的前提和論點近年來受到了大量的,呃,批評。

印度犀牛在愛丁堡動物園的溫水池中。照片由Darren Naish拍攝。

犀牛會游泳。 一些來源說犀牛不會游泳。這不是真的:它們會游泳,就像其他一些哺乳動物(豬、駱駝、長頸鹿)有時被認為不具備這種能力一樣。在2008年10月,我不知何故獲得了一張 印度犀牛 遊過河流的糟糕照片(我認為這張照片來自一本書——我現在已經丟失了來源),它成為了Tet Zoo猜謎遊戲的主題之一。

在馬韋爾野生動物園拍攝的臥著的雌性白犀牛。圖片由Darren Naish拍攝。

白犀牛不是“寬嘴犀牛”。 大多數書籍和其他資料都會告訴你,相當愚蠢的名字“白犀牛”指的不是 Ceratotherium 的顏色,而是其生活外觀的某些其他方面,最可能是其寬闊的嘴唇。畢竟,它是一種方嘴、食草、地面覓食的犀牛,而不是像大多數近親一樣的鉤唇 瀏覽者。然而,正如Rookmaaker(2003)詳細解釋的那樣,然後在2009年1月在Tet Zoo上總結,這種解釋幾乎肯定是假的。我不想在這裡再次總結整個論點,所以如果您有興趣,請檢視2009年的Tet Zoo文章。

您可能有興趣知道,這篇文章也被才華橫溢的Ethan Kocak改編成了漫畫形式...

既然提到了犀牛專家Kees Rookmaaker,就讓我藉此機會向您推薦Kees策劃的優秀犀牛資源中心。這是一個非常令人印象深刻的線上資源,其中收集了pdf和其他檔案。去看看吧!

蘇門答臘犀牛很棒,但它們並不是真正的“活化石”。 我非常喜歡所有的犀牛,但我想我特別喜歡蘇門答臘犀牛 Dicerorhinus sumatrensis,一種毛茸茸的、“小型”犀牛,它們極度瀕危,並且僅限於曾經廣闊地理範圍的微小、邊緣地帶。蘇門答臘犀牛堅韌、適應性強且生態靈活——有很多軼事說它們曾被發現在陡峭的山脈上攀爬,穿越危險的河岸,甚至經常光顧海灘並在海中游泳。早在2009年4月,我就寫了一篇關於這個物種的短文,我關注的一件事是令人惱火的說法,即它是一種“活化石”——過去時代的遺蹟,岌岌可危地苟延殘喘,周圍環繞著更年輕、更美麗的動物,這些動物在它在陰影中消沉,拖著進化腳步的時候,已經躍上了生命的舞臺。

蘇門答臘犀牛夫婦的精彩照片,照片由Charles W. Hardin拍攝,CC BY 2.0。

這類說法的問題在於,它們往往會附加到那些“感覺”或“看起來”不合時宜的動物身上,但實際上,它們並不比許多從未被視為不合時宜的其他動物更不合時宜。是的,有來自更新世和上新世的蘇門答臘犀牛的近親化石(也就是說,至少有數百萬年曆史的物種)。但是,還有大量其他現存物種的近親同樣古老,甚至更古老,但從來沒有人認為它們是“活化石”。隨機示例:有數百萬年曆史的孔雀、火雞和雞,但你上次看到有人指著火雞並將其描述為活生生的時代錯誤是什麼時候?當您考慮到以下情況時,情況就更具諷刺意味了:(1)蘇門答臘犀牛沒有化石記錄,以及(2)使蘇門答臘犀牛看起來“古老”的特徵可能是最近進化出來的新奇事物,而不是從古代祖先那裡繼承的原始特徵(Cerdaño 1995)。

關於這個主題(蘇門答臘犀牛是否是“活化石”的主題)的更多資訊,請參閱2006年的Tet Zoo ver 1文章蘇門答臘犀牛真的是“活化石”嗎?

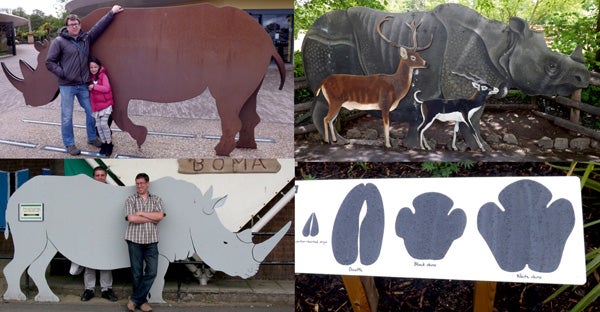

在動物園遇到的犀牛主題裝置。順時針從左上角開始:切斯特動物園的金屬板黑犀牛 Diceros bicornis,切斯特動物園的印度犀牛(帶有豚鹿和黑羚羊)剪影,馬韋爾野生動物園的真人大小的腳印輪廓,馬韋爾野生動物園的真人大小的木製白犀牛。

現存有兩種白犀牛物種嗎?早在2010年5月,我就報道了科林·格羅夫斯等人。提出的白犀牛 Ceratotherium simum 並非由兩個“亞種”組成。相反,格羅夫斯等人。(2010)認為,這兩個類群——南方白犀牛 C. s. simum 和北方白犀牛 C. s. cottoni ——在形態學和遺傳學上都足夠不同,可以提升到物種水平(分別為 C. simum 和 C. cottoni)。它們似乎已經分離了大約一百萬年左右,從“哺乳動物的視角”來看,這很容易足夠累積“物種水平”的差異。與所有此類建議一樣,該提議是主觀的——當然,每個人都同意這兩個系統發育實體是不同的,但是當我們遵循分類學慣例時,我們如何反映這種區別取決於偏好,而不是任何可以量化的東西。自從格羅夫斯等人。(2010)發表以來,這個想法發生了什麼變化?我的印象是它並沒有真正流行起來。我們仍然看到這兩個白犀牛在幾乎所有場合都被稱為亞種。

幼年犀牛 Subhyracodon 的完整化石骨架(雖然這是複製品,在牛津大學自然歷史博物館)。照片由Darren Naish拍攝。

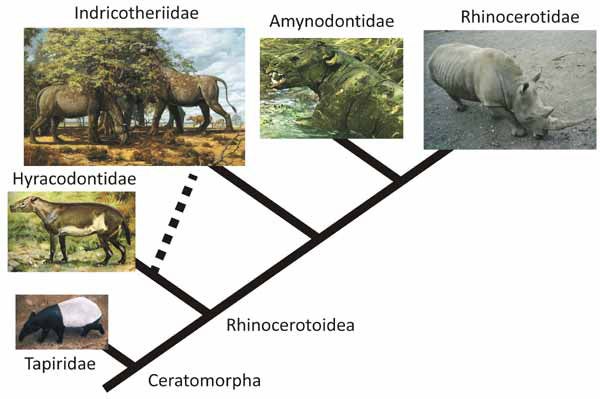

有大量晦澀難懂的化石犀牛。 犀牛是我一直覺得我從未在Tet Zoo給予足夠時間的群體之一。我提到了一兩個化石類群,但從未提供任何有用的評論。好訊息是,我現在有理由製作這樣一個評論,因為我正在為我正在準備的教科書編寫一個評論(記住:在patreon上支援它,暗示暗示)。在2013年,我簡要介紹了雙角犀,這是一個已滅絕的古代犀牛類群,在始新世和中新世之間棲息在北美。這篇文章的靈感來自一個年輕的幼年 Subhyracodon 的傑出化石骨架,它被儲存下來,蜷縮著並且是單獨的(不是和它的母親在一起,也不是在它的母親體內)。這篇文章給了我一個簡短的藉口來談論犀牛的系統發育以及現存犀牛的可悲處境。

大規模簡化的分支圖,顯示了犀牛類群之間的大致關係。藝術作品由Ely Kish(Paraceratherium,代表Indricotheriidae)和Zdenek Burian(Hyracodontidae和Amynodontidae)創作。

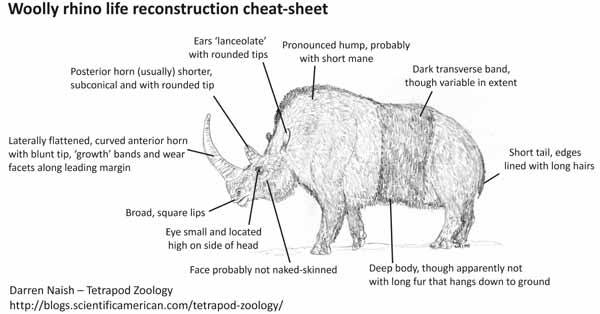

我們對披毛犀的生活外觀瞭解很多。 我最喜歡的主題之一是已滅絕動物(或動物的已滅絕種群)的生活外觀,這是由古代洞穴藝術決定的。感謝我們祖先的藝術或儀式活動,關於已滅絕的馬、獅子、鹿、野牛以及披毛犀 Coelodonta antiquus (一種毛茸茸的歐亞犀牛,具有獨特的角解剖結構)記錄了大量資料。洞穴藝術表明,至少一些種群的披毛犀具有非常引人注目的皮毛圖案,我們還對它們的軟組織解剖結構瞭解很多。所有這些以及更多內容都在2013年11月發表的Tet Zoo文章中進行了回顧。

差不多就是這樣了。我計劃做更多的事情,但我總是這樣。接下來要介紹的內容:壯觀的印度犀牛、板齒犀,以及我期待已久的對唐·普羅瑟羅(Don Prothero)的《犀牛巨人》的評論。

參考文獻 - -

Cerdeño, E. 1995. Cladistic analysis of the family Rhinocerotidae (Perissodactyla). American Museum Novitates 3143, 1-25.

Diamond, J. 1997. 槍炮、病菌與鋼鐵:人類社會的命運。W. W. Norton & Co., New York.

Rookmaaker, L. C. 2003. Why the name of the white rhinoceros is not appropriate. Pachyderm 34, 88-93.