本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

我目前深陷龜類的世界中——這都是因為教科書。而且,長期讀者會知道我一直深受“烏龜負罪感”的困擾,並長期致力於糾正錯誤。鑑於這兩件事——再加上我感到有必要撰寫一篇新的《四足動物園》文章——這裡有一些關於烏龜的簡要思考,我希望你覺得有趣。龜類進化歷史和系統發育研究的世界豐富而複雜,所以我認為丟擲一些有趣的事實片段,而不是專注於一個特定的領域,會很有趣。我們開始吧……

陸龜——這些是南美洲的Chelonoidis物種——是人們最熟悉,但也是解剖學上最經過修飾的龜類之一。大多數龜類譜系是水生的或兩棲的,但陸地入侵也發生過幾次。鳴謝:達倫·奈什

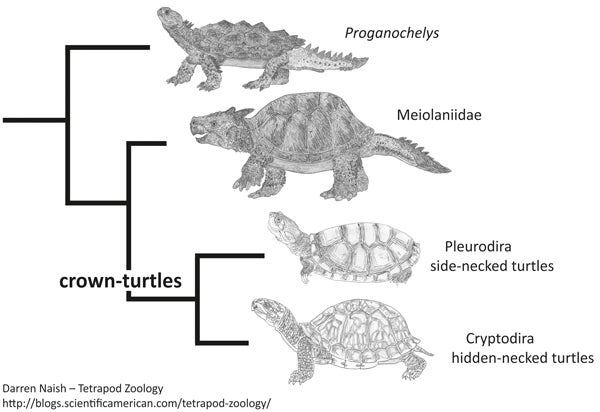

誰在莖幹上,誰在冠群中?如果你對龜類的地質歷史有所瞭解,你就會知道一些解剖學上古老的晚三疊紀和早侏羅紀龜類被認為是現存兩大龜類群——曲頸龜亞目和側頸龜亞目的最古老代表。其中最著名的是晚三疊紀的Proterochersis(最初被描述為已知最古老的側頸龜)和早侏羅紀的Kayentachelys(最初被描述為最古老的曲頸龜)。晚三疊紀的側頸龜將意味著冠群龜的共同祖先在此時已經存在。

支援科學新聞

如果你喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,你正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但這受到了挑戰。在關於中生代龜類系統發育分析的研究中,喬伊斯(2007)認為這些早期龜類不在冠群之外(冠群=包含現存物種及其最近共同祖先的所有後代的進化枝),並且冠群龜實際上並沒有在晚侏羅紀之前進化出來。喬伊斯(2007),以及後來的其他作者(斯特利等,2013)進一步提出,大量其他類群——其中包括白堊紀和新生代引人注目的邁奧拉尼龜科,傳說中羅馬尼亞晚白堊紀的Kallokibotion,以及白堊紀和古近紀多樣而豐富的拜尼龜科——也是莖幹龜,而不是長期以來認為的古老曲頸龜。這種對類群的重新分配和對龜類歷史的修訂觀點被一些龜類專家所接受,但沒有被另一些專家接受,這兩種思想流派目前似乎陷入了僵局。

一個大大簡化的龜類系統發育圖——基於喬伊斯(2007)釋出的拓撲結構——顯示邁奧拉尼龜科在冠群之外。鳴謝:達倫·奈什

你可能會認為這一切無關緊要,也許你是對的。但那些古老龜類譜系在冠群之外的說法有一些重要的含義:你看,邁奧拉尼龜科一直延續到相對近代,它們最年輕的地質出現來自萬那杜的全新世,在那裡它們的年代被定為大約3000年前。我們只是錯過了它們,而“錯過了它們”我的意思是說,我們這個物種的古代成員把它們獵殺至滅絕。如果它們存活至今,根據喬伊斯提出的模型,我們將會有特別古老、早期分化的龜類仍然存在於世,它們所屬的譜系起源於中生代比其他仍然存在的龜類譜系早得多的時候。這裡的一個複雜之處在於——如果邁奧拉尼龜科仍然活著——我們對“龜類冠群”的定義將更加包容,因為曲頸龜-側頸龜進化枝之外的所有或幾乎所有譜系現在都將在冠群之內。

南美洲的瑪塔龜(Chelus)並不是典型的側頸龜,但它們絕對是最令人難忘的龜類之一。關於瑪塔龜的很多內容在《四足動物園》的檔案中(見下面的連結)。鳴謝:達倫·奈什

側頸龜曾經幾乎生活在各地。今天,側頸龜——側頸的龜類——是來自非洲、馬達加斯加、南美洲和澳大利亞的“南方”動物。但化石記錄表明,這絕對不是它們過去分佈的反映:它們實際上是世界性的,物種遍佈北美洲、歐洲和亞洲。這些動物中的大多數屬於現在已經完全滅絕的類群,例如bothremydids:它們從晚白堊紀一直存在到漸新世或中新世(Lapparent de Broin & Werner 1998,Gaffney et al. 2006)。但其他動物則屬於現在分佈範圍更受限制的類群:Neochelys——已知來自始新世期間棲息在歐洲的約8個物種——是Podocnemididae的成員,該類群今天僅存在於南美洲和馬達加斯加。

Archelon不是最大的龜類。人們經常說,或至少暗示,某些晚白堊紀海洋原鱉科動物——特別是著名的Archelon(“始祖龜!始祖龜!”,拉奎爾·韋爾奇,1966年說)——是有史以來最大的龜類。這已經不是事實了,即使那些特殊的龜類確實很大。不,所有龜類中最大的都是側頸龜,記錄保持者是南美洲北部上中新世和上新世的Stupendemys。這種巨龜的背甲長度達到3.3米,因此總長度肯定超過了5米。順便說一句,如果你去過紐約的美國自然歷史博物館並看到了那裡展出的Stupendemys,請注意它的頭骨實際上不是Stupendemys的頭骨,而是另一種側頸龜的頭骨的放大複製品:具有非常深面孔的中新世podocnemidid Caninemys,因其像鬥牛犬般的外觀而得名(Meylan et al. 2009)。

Stupendemys在紐約美國自然歷史博物館的展出情況;頭骨是Caninemys的頭骨。鳴謝:瑞安·索馬Flickr(CC BY-SA 3.0)

巨型陸龜以前分佈廣泛,而且不僅僅在島嶼上。今天,我們將巨型陸龜與海洋島嶼聯絡起來,最著名的是加拉帕戈斯群島,還有塞席爾群島。如果你對最近滅絕的動物有所瞭解,你也會知道最近滅絕的馬斯卡林群島的Cylindraspis陸龜,也許還有曾經出現在加勒比群島上的大型陸龜。你從這些動物那裡得到的印象是,陸龜的巨大體型是一種島嶼現象,而且陸龜只有在與大陸捕食者隔絕的情況下進化時才能達到巨大體型。但化石記錄描繪了一幅不同的畫面。

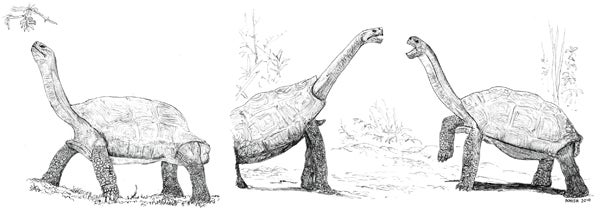

巨型陸龜——這些圖紙展示了各種加拉帕戈斯物種——真是太神奇了。最大的形態中,背甲長度可達1.5米;這種動物可以超過400公斤。鳴謝:達倫·奈什

背甲長度超過70釐米的巨型陸龜在大陸棲息地也廣泛存在,事實上至少自漸新世以來就一直如此。Taraschelon——一種來自法國的漸新世形態——背甲長度達到約80釐米。最大的陸龜——Megalochelys atlas(背甲長度2.1米,質量約1000公斤)——棲息在從中新世到更新世之間的南亞,並與各種典型的大陸哺乳動物一起生活,同樣大的陸龜(它們可能是Megalochelys的其他標本)也棲息在歐洲東部在上新世期間(Boev 2008)。另一種巨龜——Cheirogaster——出現在希臘,在中新世、上新世和更新世期間。一些Cheirogaster標本的背甲長度超過1.5米;僅頭骨就可長達23釐米。歐洲在從中新世到上新世期間也是幾種Titanochelon的家園:這種動物分佈範圍從葡萄牙一直到西亞,背甲長度似乎約為1.2米。北美洲在更新世期間是Hesperotestudo的家園,其中一些物種的大小可以與加拉帕戈斯巨型陸龜相媲美。這個簡短的列表遠非完整,但你明白我的意思:在新生代期間,許多大陸環境中都存在非常大的、完全陸生的陸龜。

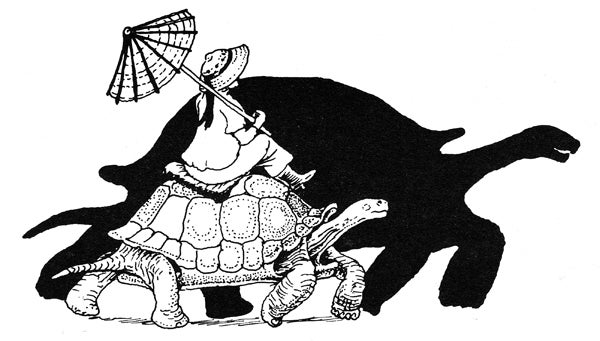

Megalochelys atlas(長期以來以其次要的同義詞Colossochelys而聞名)出現在許多關於史前動物的流行書籍中。這張整潔的圖片——顯示它與一頭大型加拉帕戈斯陸龜和一個人類騎手成比例——來自巴克的《恐龍異端》。一些資料稱M. atlas重達3或4噸……或者噸,對於這種大小的動物來說肯定是不現實的(它肯定遠小於此,例如:小於1000公斤)。鳴謝:巴克 1986

還值得注意的是,今天仍然存在巨型大陸陸龜:有一些大型的南美洲Chelonoidis物種,以及非常大的非洲Centrochelys和Stigmochelys物種。另一個假設——這些動物僅限於熱帶、無霜的地方——也受到了化石記錄的挑戰,因為其中一些非常大的陸龜(這裡指的是北美的Hesperotestudo)似乎能夠挖掘深洞並避免有時出現在它們棲息地的寒冷地表溫度(感謝馬克·吉爾巴特提出這個想法)。

即使在今天,大陸環境中也有相當大的陸龜。這是一隻人工飼養的非洲蘇卡達陸龜(Centrochelys sulcata),其中最大的標本的背甲長度可以超過80釐米。鳴謝:達倫·奈什

現在就到這裡吧。我們將很快再次回顧龜類。在討論這個類群的同時,我最近發表了對奧利維爾·裡佩爾的新書《作為有希望的怪物的烏龜》的評論(Naish 2017)。有關以前的《四足動物園》龜類文章,請參見……

脖子用於性交?不,謝謝,我們是蜥腳類恐龍(包括對加拉帕戈斯陸龜的簡要討論)

參考文獻 - -

巴克,R. T. 1986. 恐龍異端。企鵝出版社,倫敦。

博耶夫,Z. 2008。在保加利亞發現的巨型陸龜的首次發現。科學新聞 2008年4月,2-4。

加夫尼,E. S.,童,H. & 梅蘭,P. A. 2006。側頸龜的演化:兩頸龜科、尤拉克塞龜科和阿拉里佩龜科。美國自然歷史博物館公報 300, 1-700。

喬伊斯,W. G. 2007。中生代龜的系統發育關係。皮博迪自然歷史博物館公報 48, 3-102。

拉帕朗德布羅因,F. de & 韋爾納,C. 1998。來自埃及西部沙漠的新的晚白堊世龜類。古生物學年鑑 84, 131-214。

梅蘭,P. A.,加夫尼,E. S. & 坎波斯,D. de A. 2009。犬龜,一種來自巴西中新世的新側頸龜(側頸龜亞目:隱頸龜科)。美國博物館新刊 3639, 1-26。

內什,D. 2017。龜類作為有希望的怪物:起源與演化評論。古生物電子學 第 20 卷,第 2 期;1R:3頁。

斯特利,J.,德拉富恩特,M. & 塞爾達,I. A. 2013。一種新的米歐蘭龜屬物種以及對南美洲晚白堊世米歐蘭形龜的修訂。阿梅吉尼亞納 50, 240-256。