本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

頂部:我們的 Prospectiuni 野外工作車輛。左下:羅馬尼亞獸腳類恐龍巴拉爾·邦多克(Balaur bondoc)令人驚歎且獨特的足部。右下:布魯塞爾皇家比利時自然科學博物館(IRSNB)重建的扎爾莫克西斯(Zalmoxes)骨骼,圖片由Ghedoghedo提供,CC BY-SA 3.0

在過去的幾年裡,我和同事們致力於提高我們對哈ţeg島晚白堊世動物群的認識,這片陸地對應於今天的羅馬尼亞。這項工作由特蘭西瓦尼亞博物館協會的馬蒂亞斯·弗雷米爾(Mátyás Vremir)和布加勒斯特大學的佐爾坦·奇基-薩瓦(Zoltán Csiki-Sava)領導,並有來自英國、美國和羅馬尼亞的研究人員參與。我們在野外發現了很多新東西,其中大部分是在馬蒂亞斯近年來發現的地點發現的。我們的工作涉及神龍翼龍(Vremir et al. 2013, 2015)、古老的鳥類和相關的獸腳類恐龍(Dyke et al. 2012, Cau et al. 2015)和 龜類(Dyke et al. 2015)。 還有正在準備中的關於多瘤齒哺乳動物、鱷形類和蜥蜴的專案。

我們最新的貢獻剛剛發表。這是一篇回顧我們對相關動物群知識的論文,旨在更好地確定它們的地層和時間背景,有效地為這些含脊椎動物的地層提供第一個全面的地層框架(Csiki-Sava et al. 2015a)。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續講述關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事。

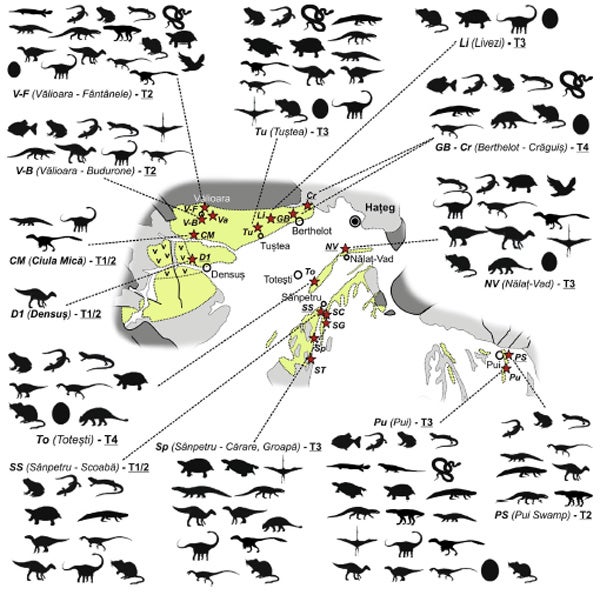

這張蒙太奇照片——展示了在哈ţeg盆地地點報告的脊椎動物類群——在一定程度上展示了上白堊世羅馬尼亞脊椎動物記錄的多樣性。圖表來自 Csiki-Sava et al. (2015a)。

因此,這是那些很好地展示了哈ţeg島動物群是多麼豐富多樣的論文之一。佐爾坦和同事們最近在另一篇綜述論文中也討論了該地區的脊椎動物組合(Csiki-Sava et al. 2015b)。所以,是的,我們對該地區的脊椎動物動物群有一個相當詳細的瞭解,當然還有很多東西有待發現,並且有許多類群目前僅從碎片中得知,仍然是神秘的。

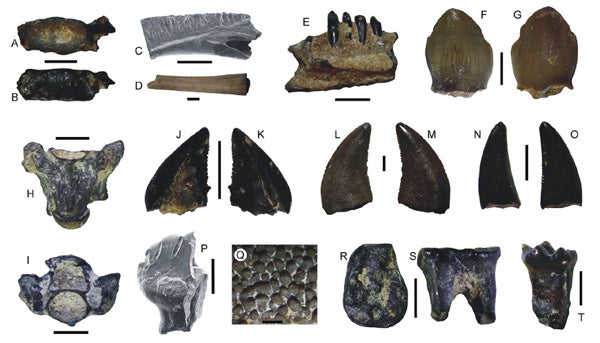

這個動物群中的矮小、島嶼棲息的恐龍 – 奇怪的古老鴨嘴龍類、微型泰坦巨龍類蜥腳類恐龍和小型的甲龍類 – 相對來說比較熟悉,你也可以對巨型神龍翼龍哈特茲哥翼龍(Hatzegopteryx)(Buffetaut et al. 2002, 2003)這樣說。但這裡也有豐富的包括小型動物的組合,包括阿爾巴內螈科*(一組陸生的、表面上像蠑螈的兩棲動物)、幾種青蛙、多瘤齒獸、蜥蜴、蛇和鱷形類。我對蜥蜴特別感興趣,並且一篇關於它們的文章即將發表,我保證。哈ţeg島蜥蜴化石不僅包括骨骼和牙齒,還包括蛋殼碎片,其中大部分是壁虎類特有的分散結節型。我們報告了來自羅馬尼亞幾個地點的各種新的蜥蜴化石(Csiki-Sava et al. 2015a)。

* 我之前一直稱這些動物為“albanerpetontids”。但這似乎是不正確的:它們應該是 Albanerpetidae,而不是 Albanerpetontidae。感謝 Christian Kammerer 指出這一點。

我們報告的一些新化石。這裡的標本代表阿爾巴內螈科(C)、青蛙(D)、蜥蜴(E)、鱷形類(F-G)、蛇(H-I)、小型獸腳類恐龍(J-O)、結節龍科(P)和多瘤齒獸(R-T)。比例尺 = 1 毫米。來自 Csiki-Sava et al. (2015a)。

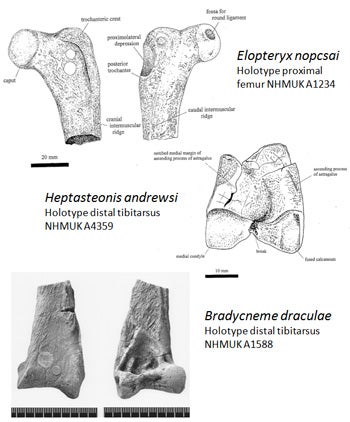

經典的羅馬尼亞手盜龍類類群中的三個。正如你所看到的,沒有太多的東西可以依靠。《掘奔龍》(Elopteryx)和《七星盜龍》(Heptasteornis)的插圖來自Naish & Dyke (2004);《短脛龍》(Bradycneme)的照片版權歸 NHMUK 所有。

我們還報告了一組新的獸腳類恐龍遺骸。令人沮喪的是,大多數上白堊世羅馬尼亞獸腳類恐龍標本都由孤立的牙齒和碎片狀標本組成:只有近鳥類的巴拉爾·邦多克 – 最初被描述為馳龍科(Csiki et al. 2010, Brusatte et al. 2013),但最近被認為是鳥類譜系中似孔子鳥級別的成員(Cau et al. 2015)(最近在 Tet Zoo 上討論過)– 以良好的遺骸為代表。在我們討論和說明的新標本中,一些牙齒已被分配到裡查多埃斯特西亞(Richardoestesia)形態型(我真的不認為在世界各地如此多的地點和地層中發現的所有這些牙齒都代表同一種動物)。其他的則具有似傷齒龍科或馳龍科的形態。我們還報告了一塊新的部分股骨,看起來可以歸為鮮為人知的手盜龍類掘奔龍(Elopteryx)(Csiki-Sava et al. 2015a)。順便說一下,迄今為止,沒有任何跡象表明哈ţeg島組合中存在大型獸腳類恐龍。記住這一點, 因為我們將在未來的某個時候重新討論它。

關於哈ţeg島的幾種獸腳類恐龍的一個非常奇怪的事情是,它們骨骼的外表面具有獨特的“皺紋”紋理,這種紋理由亞平行的凸起脊組成。沒有人對這裡發生了什麼有確切的想法。這種紋理似乎不是病態的。相反,它是 這些動物的正常特徵。如果是這樣,那麼這種紋理存在於被認為屬於完全不同的(且系統發育上截然不同的)手盜龍類譜系中的動物中,包括阿爾瓦雷茲龍科、似孔子鳥級別的鳥類和馳龍科,這似乎非常可疑。

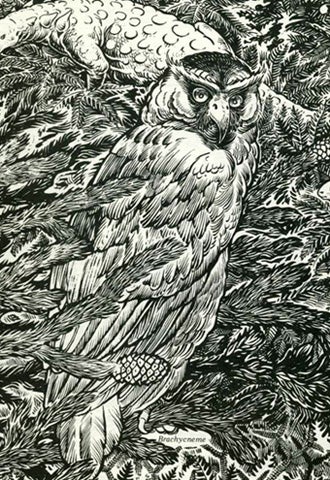

短脛龍,在格雷戈裡·艾恩斯(Gregory Irons)1980 年出版的《最後的恐龍》一書中被重建為巨型貓頭鷹。

事實上,關於相關類群的另一個有趣的事情是,它們曾多次被重新解釋為不同獸腳類恐龍群體的成員。我最喜歡的建議之一是,其中兩種 – 七星盜龍和短脛龍 – 可能是巨型古老貓頭鷹(Harrison & Walker 1975)。早在 2004 年,加雷斯·戴克(Gareth Dyke)和我認為七星盜龍實際上可能是一種阿爾瓦雷茲龍科(Naish & Dyke 2004)。但這種型別的提議是假設,並且當我們更多地瞭解相關動物時,這些假設很容易被推翻,特別是當它們基於非常不完整、碎片化的標本時。畢竟,七星盜龍僅基於脛跗骨不完整的遠端。

現在看來更有可能的是 – 現在已經被幾位研究人員多次提及 – 各種標本根本不代表不同的譜系,而是地方性進化枝內的近親(Csiki-Sava et al. 2015a)。有些可能是同義的,也許是同一種動物的不同部分。您可能會認識到這與之前在這裡討論的關於韋爾登獸腳類恐龍和始暴龍(Eotyrannus)的“聖盃龍假說”類似。哦,是的,始暴龍。就是那個。

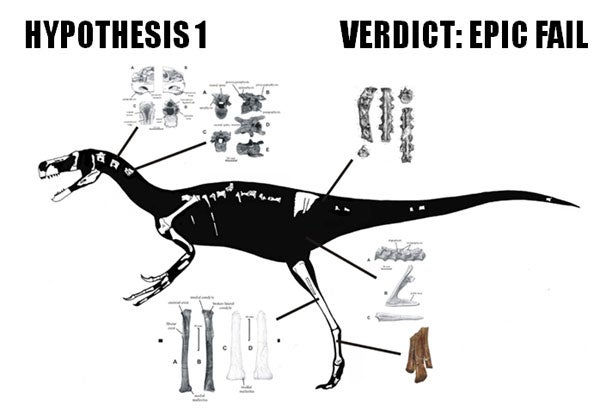

“聖盃龍假說”曾經應用於(非羅馬尼亞的!)英國獸腳類恐龍始暴龍。 它失敗了:那些不同的韋爾登獸腳類恐龍確實來自不同的韋爾登獸腳類恐龍。這張插圖是我在 2013 年的演講中使用的幻燈片。

新的蜥蜴和恐龍碎片都非常好。但這篇論文存在的理由是為了更好地確定這些地點(以及因此它們的組成動物群)的年代。自 19 世紀後期發現這些地層以來,關於這些地層年代的觀點差異很大。最初人們懷疑它們是古近紀或中新世的,並且 – 對於某些地點 – 這種觀點在最近仍然是占主導地位的正規化。直到幾年前,一些地點還被認為可以追溯到中新世,毫無疑問的白堊紀恐龍骨骼和孢粉化石的發現最終導致了觀點的轉變。

晚白堊世的羅馬尼亞是幾種泰坦巨龍類蜥腳類恐龍的家園,其中一些非常小(對於蜥腳類恐龍而言)。這是在 General Berthelot 的 Centrul de Ştiinţă şi Artă 展出的馬扎爾龍(Magyarosaurus)的真人大小模型,由 Brian Cooley 精美製作。它非常精確。

我們在新論文中提出的論點是,幾個動物群是上坎帕階或下馬斯特裡赫特階的,因此可以追溯到大約 7200 萬年前。其他的是中馬斯特裡赫特階,還有一些是上馬斯特裡赫特階。情況很複雜,而且很難弄清楚特定的歷史標本或類群可能來自哪個地點,因為關於它們的原始採集資料有時很少。無論如何,出現了許多令人驚訝的事情。巴拉爾“僅”在下馬斯特裡赫特階和中馬斯特裡赫特階中為人所知,而一些類群(如龜類卡洛基博提翁(Kallokibotion)和扎爾莫克西斯屬物種)似乎在這些時間帶的大部分時間裡都持續存在(Csiki-Sava et al. 2015a)。扎爾莫克西斯·什奇佩魯姆(Zalmoxes shqiperorum)似乎存在了令人印象深刻的 500 萬年……相關的標本真的都代表同一種物種嗎?順便說一句,論文中描述的扎爾莫克西斯標本(Csiki-Sava et al. 2015a)代表了一個甚至更小的個體(以 72 毫米長的脛骨為代表),比我們之前在 2013 年描述的個體(Brusatte et al. 2013b)還要小。

在整個時間框架內都存在大型泰坦巨龍類恐龍表明,並非發生了一次漸進的侏儒化事件,而是情況更為複雜(Csiki-Sava et al. 2015a)。侏儒化是獨立發生了幾次嗎?它隻影響了一個譜系嗎?侏儒種群是否被從鄰近地區游進來的大型動物“汙染”了?我們尚不知道。

Cooley 的馬扎爾龍模型頭部特寫。達倫·奈什(Darren Naish)攝。

因此,哈ţeg島動物並非代表一個動物群,而是代表幾個在時間上相當不同的動物群。這使得將哈ţeg島動物作為一個整體來概括該地區事件和趨勢變得更加困難,並且還意味著不應假定來自不同地區的動物是同時代的。

更多關於這個多樣化且引人入勝的島嶼特有動物群的研究即將到來 – 關於神龍翼龍、蜥蜴、多瘤齒獸、獸腳類恐龍等等。但這項新研究是一項重要的研究,肯定會被證明對該研究領域的持續研究至關重要,並且肯定會被證明對我們瞭解最新的白堊紀動物多樣性和歐洲的進化至關重要。

參考文獻 - -

Buffetaut, E., Grigorescu, D. & Csiki, Z. 2002. A new giant pterosaur with a robust skull from the latest Cretaceous of Romania. Naturwissenschaften 89, 180-184.

Buffetaut, E., Grigorescu, D. & Csiki, Z. 2003. Giant azhdarchid pterosaurs from the terminal Cretaceous of Translyvania (western Romania). In Buffetaut, E. & Mazin, J.-M. (eds) Evolution and Palaeobiology of Pterosaurs. Geological Society Special Publication 217. The Geological Society of London, pp. 91-104.

Csiki, Z., Vremir, M., Brusatte, S. L., Norell, M. A. 2010. An aberrant island-dwelling theropod dinosaur from the Late Cretaceous of Romania. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 107, 15357-15361.

Csiki-Sava, Z., Vremir, M., Vasile, S., Brusatte, S. L., Dyke, G., Naish, D., Norell, M. A. & Totoianu, R. 2015a. The East Side Story – The Transylvanian latest Cretaceous continental vertebrate record and its implications for understanding Cretaceous-Paleogene boundary events. Cretaceous Researchhttp://dx.doi.org/10.1016/j.cretres.2015.09.003

Harrison, C. J. O. & Walker, C. A. 1975. The Bradycnemidae, a new family of owls from the Upper Cretaceous of Romania. Palaeontology 18, 563-570.