本文發表在《大眾科學》的前部落格網路上,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

在社交媒體和 patreon 上關注我的朋友們都知道,我目前正在為《鉅著》研究海龜化石記錄。天哪,有好多海龜化石啊。所以,我不禁回想起 2000 年代初,我和莎拉·菲爾丁共用辦公室的那段時間,那時她正在攻讀海龜化石的博士學位。因為我喜歡從我應該做的事情中分心,所以我很注意,並且經常從莎拉所研究的東西中獲得靈感。我們的辦公室裡有活海龜、架子上有一個儲存完好的海龜,還有一些來自各地的海龜化石。其中就包括我今天要告訴你的巴西標本。

本文不是關於卡斯伯特的——卡斯伯特是當時與我們共享辦公室的海龜之一,當時正在進行此處討論的研究——但無論如何,他還是在這裡。卡斯伯特,一個傳奇人物。關於他已經寫了很多文章。圖片來源:達倫·奈什

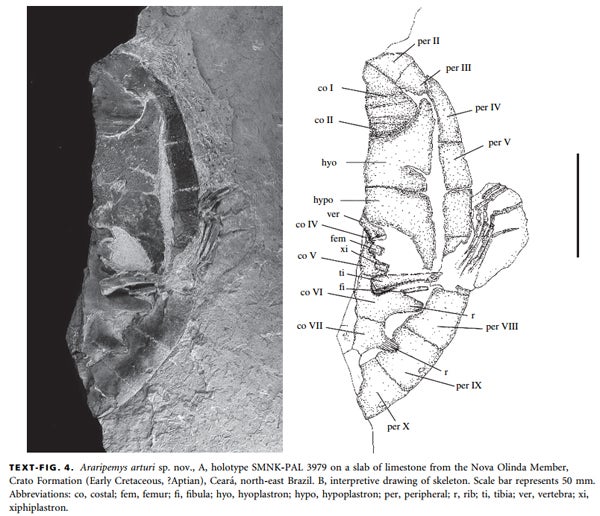

有關的標本是一個部分連線的龜殼(儲存下來大約 18 釐米長),只有一個後肢,是當時我們的主管戴夫·馬蒂爾在巴西塞阿拉州新奧林達地區進行考察時獲得的。我們在 2005 年發表了關於該標本的文章(菲爾丁等,2005);我後來還在一篇關於巴西海龜化石的評論文章中討論了它(奈什,2007)。無論我們對這隻海龜的解釋如何,它都具有重要意義,因為它來自一個地質單元(克拉託組中白堊紀“中期”的新奧林達段),該單元以前沒有產生太多海龜材料。我補充一點,現在,如果沒有巴西人的直接參與,我不會發表關於巴西化石的論文……

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

無論如何,甲殼骨骼上獨特的紋理以及龜殼骨骼的特定結構和比例表明,我們處理的是長頸、寬殼的白堊紀海龜——1973 年命名的阿拉里佩龜屬。作為克拉託組的化石,我們的標本比其他阿拉里佩龜屬的化石要古老一些:它們來自上覆的桑塔納組,一些人認為該組比克拉託組年輕 1000 萬年之多。

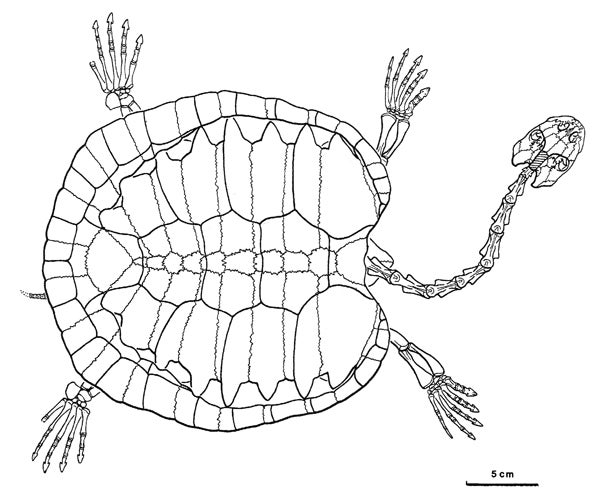

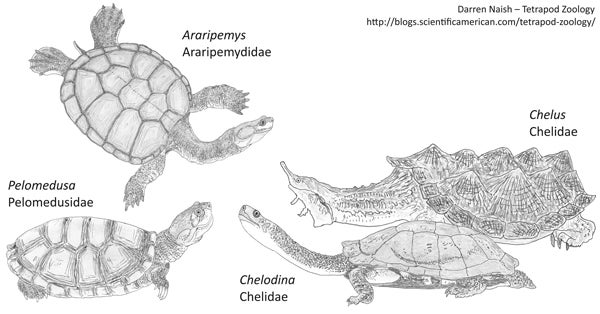

什麼是阿拉里佩龜屬?它是一種側頸龜:屬於一個以橫向而非垂直收縮脖子而聞名的海龜大類,因此俗稱側頸龜。今天的側頸龜是南部大陸的海龜,但化石揭示了它們以前也存在於北部。更具體地說,阿拉里佩龜屬屬於側頸龜亞目,這是一個包括現代非洲側頸龜(或泥龜)、鮮為人知且已滅絕的歐雷克龜以及同樣滅絕但高度多樣化的多肢龜類(加夫尼等,2006)。阿拉里佩龜屬通常被認為足夠獨特,可以歸入自己的科(阿拉里佩龜科)。通常認為它是這個科的唯一成員(這使得該類群在系統發育命名法中顯得多餘),但有人建議可以將其他一些側頸龜也視為阿拉里佩龜。

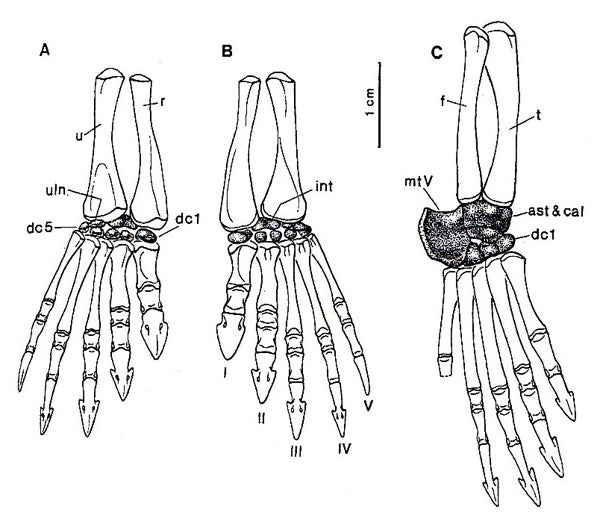

梅蘭(1996 年)描述的巴雷託阿拉里佩龜的右側手(A)背檢視和(B)腹檢視,以及(C)右足。請注意非常有趣的箭頭狀爪骨。圖片來源:梅蘭,1996 年

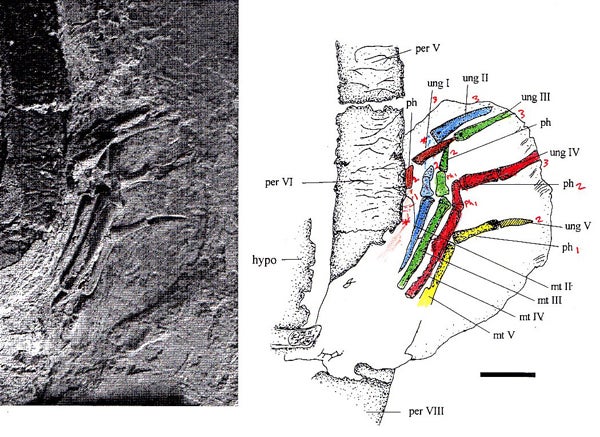

阿拉里佩龜屬的一個特殊之處在於其爪骨(構成趾尖並通常構成角質爪“核心”的骨頭)的形狀像箭頭(梅蘭,1996 年)。我們的標本似乎缺乏這一點,它的爪骨看起來筆直而簡單。此外,它的外圍骨(構成甲殼外緣的骨頭)的比例看起來與巴雷託阿拉里佩龜(阿拉里佩龜屬的模式種)不同。我們的標本的甲殼後緣看起來也比巴雷託阿拉里佩龜更圓。在一次對記者的採訪中,莎拉順便提到,圓形的後甲殼賦予了這種動物“有點 J.Lo”的感覺,因此這個標本被鄭重地賜予了一個將永遠流傳的榮譽稱號。無論如何,我們認為這些差異足以證明命名第二個阿拉里佩龜屬物種是合理的:藝術阿拉里佩龜,該物種名稱是為了紀念巴西礦產生產國家部門的阿圖爾·安德拉德(菲爾丁等,2005)。

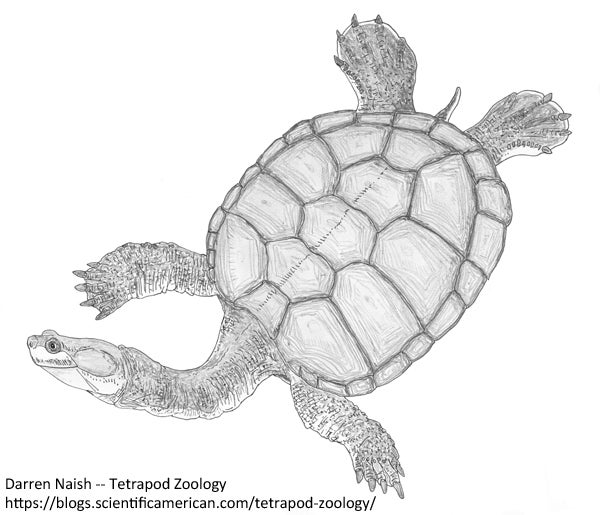

梅蘭(1996 年)重建的巴雷託阿拉里佩龜。這是一箇中等大小、長頸的側頸龜,具有相對較寬的龜殼和明顯的頸部凹陷。與化石海龜一樣,龜殼上顯示的較淺線條對應於骨骼之間的連線處,較粗的線條對應於標記鱗甲位置的溝槽。圖片來源:梅蘭,1996 年

也許更重要的是,J.Lo 將其左腳的軟組織輪廓儲存為外部模具。清晰地存在著廣泛的蹼,皮膚邊緣遠遠超出腳趾骨,結果是圓形的槳,其中單個腳趾完全包裹在蹼中(除了爪子)。微小的波紋和褶皺對應於原始的皮膚紋理(菲爾丁等,2005)。這種槳狀足很有趣,原因有幾個,尤其重要的是(如果解釋正確)它表明了對水生習性的強烈適應。我們將槳的外觀和程度比作新幾內亞和澳大利亞北部的水生豬鼻龜Carettochelys*。有幾種阿拉里佩龜屬的藝術重建圖(除了你在這裡看到的),值得注意的是,這種特殊的足部解剖結構一直被忽略了。

* 順便說一句,這是一個以前分佈範圍更廣的類群的唯一倖存者。關於這一點,我們以後再談。

我們的 J.Lo 阿拉里佩龜屬標本的左後肢,顯示了軟組織槳的模具(希望在左側照片中隱約可見)。右側是對骨骼的(先前未發表的)著色解釋(顯示了莎拉的一些註釋)。箭頭狀的爪骨不明顯,但這可能是由於損壞或儲存不良造成的。圖片來源:達倫·奈什,菲爾丁等,2005

在我們的論文之前,已經有人根據四肢骨骼和肩帶的形態推測阿拉里佩龜屬可能是高度水生的(基施拉特和坎波斯,1990 年),並且它出現在含鹽瀉湖中,以及它與被認為是海洋的魚類和其他海龜的聯絡,也導致一些作者想象它是沿海環境中的海洋海龜(凱爾納和坎波斯,1999 年)。我們同意:我們的結論是,阿拉里佩龜屬比現存的側頸龜更水生,更海洋化(菲爾丁等,2005)。這符合加夫尼、童、拉帕朗·德布羅因及其同事的論文中確立的關於化石側頸龜的更廣闊圖景,其中確定白堊紀和古近紀的側頸龜在生態和棲息地選擇方面比現存的側頸龜更加多樣化。一些現代側頸龜出現在微鹹水中,甚至會光顧瀉湖、河口並進行短途海上航行,但它們主要是淡水海龜。

阿拉里佩龜屬在游泳或嬉戲的姿勢;重建圖。並非要在零重力狀態下。圖片來源:達倫·奈什

那麼,將 J.Lo 命名為新物種:這如何經受住了時間的考驗?據說,技術文獻中提出的許多主張、提議和論點從未受到任何形式的批評,這讓它們的提出者懷疑它們是悄無聲息地沉沒了還是受到了預設接受的熱烈擁抱。

在這種情況下,我猜人們真的非常關心命名巴西白堊紀側頸龜的新物種。在我們論文發表一年後,加夫尼等(2006 年)發表了他們期待已久的、長達 698 頁的關於已滅絕的側頸龜亞目的分析報告。他們在報告中認為,藝術阿拉里佩龜看起來只是巴雷託阿拉里佩龜的一個小型或幼年標本,由於 J.Lo 薄片的分裂方式,該分類群的關鍵特徵難以看到或被去除。一年後,奧利維拉和凱爾納(2007 年)以及奧利維拉和羅馬諾(2007 年)都對藝術阿拉里佩龜進行了評估,他們的結論是,診斷特徵不令人信服,並且該標本應該再次被認為是巴雷託阿拉里佩龜的同義詞。好吧,我想我們明白了。無論如何,J.Lo 的意義在於它證明了阿拉里佩龜屬(表面上是巴雷託阿拉里佩龜)存在於克拉託組中,其沉積物比最初產生阿拉里佩龜屬的沉積物稍微古老一些。

一些側頸龜,已經滅絕,但大部分仍然存在。還有更多即將到來……圖片來源:達倫·奈什

今天,J.Lo 與來自克拉託組和桑塔納組的許多其他巴西化石一起儲存在德國卡爾斯魯厄國家自然歷史博物館的藏品中。當想到白堊紀的動物群時,我們往往會想到恐龍、翼龍、蛇頸龍和其他大型動物。但是海龜一直都在那裡,做著海龜的事情……它們數量龐大。我們很快會重新審視海龜,哦,是的。

提醒:此處的一些內容在 Tet Zoo patreon 上首次亮相,您可以在那裡檢視《鉅著》的進展。每月只需 1 美元即可支援我,並見證事情的進展。

海龜一直都在。圖片來源:達倫·奈什

有關先前關於海龜的 Tet Zoo 文章,請參閱……

脖子用於性行為?不,謝謝,我們是蜥腳類恐龍(包括對加拉帕戈斯陸龜的簡要討論)

參考文獻 - -

Gaffney, E. S., Tong, H. & Meylan, P. A. 2006。側頸龜的演化:側頸龜科、尤拉西龜科和阿拉里帕龜科。《美國自然歷史博物館公報》300,1-698。

Kellner, A. W. A. & Campos, D. de A. 1999。巴西的脊椎動物古生物學——綜述。《地質篇》22,238-251。

Kischlat, E.-E & Campos, D. de 1990。關於價格1973年描述的巴雷圖阿拉里帕龜(龜鱉目,側頸龜亞目,阿拉里帕龜科)的一些骨骼學方面。見《關於阿拉里佩盆地和東北內陸盆地第一次研討會論文集,克拉託,1990年6月14日至16日》,第387-395頁。

Meylan, P. A. 巴西桑塔納組早白堊世側頸龜巴雷圖阿拉里帕龜(龜鱉目:側頸龜亞目:阿拉里帕龜科)的骨骼形態和關係。《脊椎動物古生物學雜誌》16,20-33。

Naish, D. 2007。克拉託組的龜。見Martill, D. M., Bechly, G. & Loveridge, R. F. (編)《巴西克拉託化石床:通往古代世界的視窗》。劍橋大學出版社(劍橋),第452-457頁。

Oliveira, G. R. & Kellner, A. W. A. 2007。菲爾丁、馬蒂爾和奈什,2005年描述的“阿圖爾”阿拉里帕龜(龜鱉目,側頸龜亞目,阿拉里帕龜科)的分類學地位。《古生物學:生命場景》,第385-391頁。

Oliveira, G. R. & Romano, P. S. R. 2007。巴西化石龜的發現歷史。《里約熱內盧國家博物館檔案》65,113-133。