本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

樹鼩,又稱樹熊或班克斯鼠——技術上稱為攀鼩目——是長尾、長鼻、雜食性哺乳動物,棲息於亞洲南部和東南亞的森林中。它們外形酷似松鼠,通常被居住在它們分佈地區的人們視為松鼠,並且在1700年代後期歐洲人首次遇到它們時就被描述為松鼠。哺乳動物學家路易絲·埃蒙斯甚至說過,“松鼠鼩”這個名字可能比“樹鼩”更好(Emmons 2000)。

直到最近,人們對樹鼩的生物學、生態學或行為知之甚少。自2000年左右以來,這種情況已大大改善。我們知道樹鼩是膽小、高度警惕的動物,它們幾乎沒有性二態性,雌性實行“缺席育幼”:它們幾乎不花時間陪伴幼崽,只是隔天訪問育幼巢。它們每次只生育一到兩隻幼崽,這些幼崽有巨大的胃(以應對間歇性的哺乳),並且即使在沒有父母的情況下也能夠進行體溫調節。現在也知道樹鼩非常善於發聲。物種之間存在明顯的聲學差異,通常在外觀相似但被懷疑代表不同系統發育單元(或……物種)的種群之間(Esser et al. 2008)。

1848年約瑟夫·沃爾夫繪製的筆尾樹鼩插圖。頭和身體長度為12-15釐米,尾巴為16-18釐米。公共領域影像。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於發現和塑造我們當今世界的想法的具有影響力的故事。

樹棲和地棲樹鼩的手和腳非常適合抓握。因此,它們已被用作早期靈長類動物進化的討論中的模型生物,儘管專家們對於樹鼩還是負鼠更適合作為原始靈長類動物模型存在分歧(Lemelin 1999, Sargis 2002, 2004, Schmitt & Lemelin 2002)。無論如何,在現存的樹棲筆尾樹鼩Ptilocercus lowii中看到的那種抓握很可能對於包括靈長類動物、樹鼩及其近親:真靈長類的進化枝來說是祖先特徵。

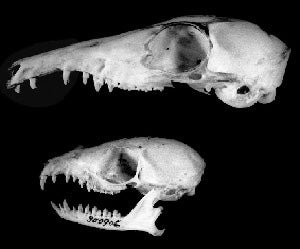

儘管有通用名稱,但並非所有約20種現存樹鼩物種都是樹棲的。許多是陸生的,儘管其顱後解剖結構證明了攀爬的祖先。事實上,作為一個整體,該類群所包含的多樣性超出了通常的想象。自1820年以來,已經命名了驚人的120個物種和亞種。雖然這些物種和亞種並非都在今天被認為是有效的,但您仍然可以欣賞到許多樹鼩類群的差異程度,這要歸功於此處使用的各種插圖:身體形狀、顱骨形狀、吻部長短、毛被和生態方面都存在顯著差異。

精美的樹鼩畫作。左圖為約瑟夫·沃爾夫繪製的Tupaia splendidula。右圖為約瑟夫·斯密特繪製的大樹鼩T. tana。均為公共領域影像。

樹鼩:在有胎盤哺乳動物的家譜中的位置? 傳統上,樹鼩被認為是食蟲目的成員,這既是由於它們與鼩類的高度表面相似性,也是由於食蟲目應該作為一個包羅永珍的類群,容納一群定義不清、無定形的有胎盤哺乳動物,它們缺乏其他譜系的特化特徵。在1920年代,威爾弗雷德·勒格羅斯·克拉克和阿爾貝蒂娜·卡爾松明確指出,樹鼩與靈長類動物具有解剖學特徵(赫胥黎在1872年也注意到了這種聯絡),這最終導致了將它們從食蟲目中移除並放入該類群的提議(辛普森 1945, Sargis 2004)。

然而,樹鼩與典型的靈長類動物如此不同——並且明顯在包括所有“真正的”靈長類動物化石和現存物種的進化枝之外——因此,從1960年代開始,獨立的目級地位的想法越來越受歡迎(範·瓦倫 1965, 麥肯納 1966, Szalay 1968)。今天,它們被普遍認為是孤立的攀鼩目*。用於聯合攀鼩目的骨骼特徵主要涉及腦殼血管系統的細節,但腕部舟骨和月骨的融合也顯得與眾不同(Silcox et al. 2005)。

* 不要與化石蜥蜴Scandensia混淆。

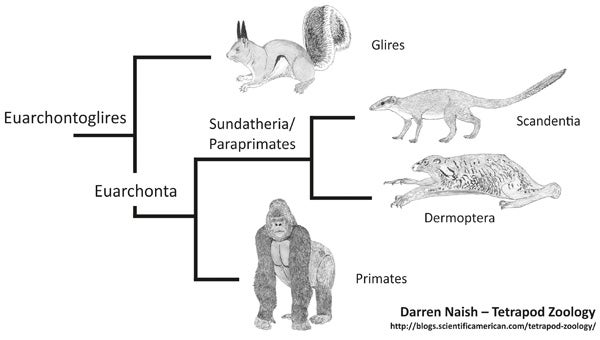

當前關於真靈長類及其近親的分子共識。還有其他系統發育假說。與正在進行的 Tet Zoo 大書專案相關的影像。

樹鼩可能不是靈長類動物的一部分,但它們確實與靈長類動物以及所謂的鼯猴(Dermoptera)具有解剖學特徵(在骨骼和許多器官系統中)。因此,它們是真靈長大類有胎盤哺乳動物群的一部分的想法已被普遍接受……或多或少(請繼續閱讀)。一些分子研究表明,樹鼩與鼯猴之間存在特別密切的關係(墨菲 et al. 2001, 奧爾森 et al. 2005, 施普林格 et al. 2007, 普拉薩德 et al. 2008, 阿舍爾 et al. 2009)。這個假說變得非常流行,包含這兩者的進化枝被稱為巽他獸類(Sundatheria)(奧爾森 et al. 2005)或近靈長類(Paraprimates)(施普林格 et al. 2007)。“巽他獸類”指的是這些哺乳動物與巽他大陸密切相關的想法,巽他大陸是一個生物地理區域,包括婆羅洲、蘇門答臘、馬來半島以及在海平面較低時期會暴露出來的鄰近大陸架區域。

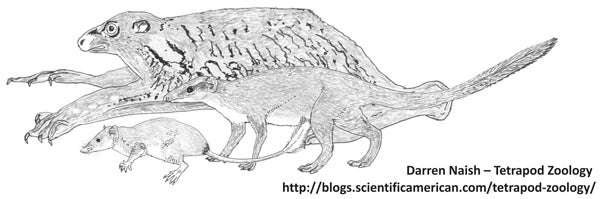

巽他獸類蒙太奇。鼯猴Galeopterus和攀鼩目Ptilocercus(左前)和Anathana。

然而,其他研究不支援這個提議,而是發現樹鼩與靈長類動物最接近(維布林 & 科弗特 1987, 凱 et al. 1992),或者發現鼯猴是靈長類動物的最近親(Janečka et al. 2007)。Meredith et al. (2011)的結論——基於分子超矩陣——提供了一個真正的驚喜,即樹鼩根本不是真靈長大類的一部分,而是齧齒類動物的姐妹群。我對這個提議非常懷疑。這並非不可能,但它與許多其他強調這些動物的靈長類動物樣解剖學和遺傳學的研究相矛盾。

另一組影像展示了該類群內的多樣性。比較高度樹棲的尼科巴樹鼩T. nicobarica (Shreeram M V, CC BY-SA 4.0)(左圖)和陸生的印度樹鼩Anathana ellioti(約瑟夫·沃爾夫的影像,公共領域)(右圖)。哇——右邊那個東西是樹鼩?是的。

樹鼩的多樣性。 目前公認約有20種現存樹鼩物種,分為五個屬。其中四個屬(Anathana、Dendrogale、Tupaia 和 Urogale)被共同歸入樹鼩科(Tupaiidae)。Tupaia 包含最多的物種(約15種),儘管分子和形態學資料都表明 Tupaia 不是單系群,某些物種比 Tupaia 的其餘物種更接近 Urogale,甚至可能更接近 Anathana(奧爾森 et al. 2004, 2005, 羅伯茨 et al. 2011)。一些作者建議將 Urogale 和 Anathana 合併到 Tupaia 中;另一些作者建議為目前包含在 Tupaia 中的物種認可 Lyonogale……

是的,都是樹鼩。上圖為大樹鼩T. tana,下圖為小樹鼩T. minor。圖片來自 Emmons (2000)。

最後一個類群——筆尾樹鼩或筆狀尾樹鼩Ptilocercus lowii——在解剖學、生態學和行為學上與其他類群差異很大,因此通常被認為值得擁有自己的“科”——筆尾樹鼩科(Ptilocercidae)。Ptilocercus 是食花蜜的(經常食用已發酵成酒精的大量花蜜),並且其尾巴結合了基本上裸露的軸和濃密的尖端。這種尾巴在其他地方只在鼯鼠中看到過。Ptilocercus 具有特別突出、銀色的眼輝,被認為具有出色的夜視能力(Emmons 2000)。事實上,它的眼輝可以從數十米外看到——Emmons (2000) 說,一旦她知道要尋找什麼,這些看似稀有的動物就被證明相當多。樹鼩作為一個整體具有出色的視覺敏銳度。Ptilocercus 被普遍認為在生態學和形態學上比樹鼩科更接近祖先的攀鼩目(奧爾森 et al. 2004)。

無聊的樹鼩想知道這篇文章的作者為什麼沒有任何可用的樹鼩化石影像。的確如此。達倫·奈什攝

樹鼩化石。 該類群的所有已知化石成員都來自亞洲南部:來自歐洲、亞洲和北美的一些古近紀有胎盤哺乳動物(包括 Tupaiodon、Adapisoriculus、Litolestes 和 Anagale)有時被認為與攀鼩目有關,但現在都被放置在有胎盤哺乳動物系統發育中的其他位置。它們分別是蝟形目、可能的真盲缺目或齧齒類動物的成員。如果 Eodendrogale (僅從牙齒中得知)被正確識別,則從中始新世中期開始就已知更可靠地鑑定的攀鼩目化石成員。這些牙齒與現存的光尾樹鼩(Dendrogale)的牙齒非常相似。來自中新世和上新世的其他攀鼩目化石也與現存類群高度相似。它們包括來自中國和泰國的 Tupaia 滅絕物種,以及完全滅絕的 Prodendrogale 和 Palaeotupaia(倪 & 邱 2012)。

樹鼩的進化模式。 羅伯茨 et al. (2011) 在分子系統發育的基礎上認為,樹鼩的多樣化早在古新世就開始了,但大多數譜系是在過去2000萬年內進化而來的。考慮到島嶼上有許多物種,古代陸橋和海平面變化可能對影響樹鼩在東南亞範圍內的分佈非常重要。

一些樹鼩物種——這是大樹鼩 T. tana 的分佈範圍——分佈在廣闊的分離島嶼上。其他物種的分佈則更為侷限。Chermundy 上傳的影像,CC BY-SA 3.0。

事實上,該類群的歷史一定很複雜,涉及許多不同的擴散和物種形成事件。一些物種分佈廣泛,並且分佈在已經分離相當長一段時間的陸地上(例如,T. minor:它分佈在蘇門答臘、婆羅洲、泰國和馬來西亞),另一些是島嶼特有種(例如,T. nicobarica, T. moellendorffi)。我可能會在未來的日期再次討論樹鼩的分佈和生物地理學,因為有很多話要說。

本文只是對該類群的簡要介紹。有了這個基礎,未來將更容易提供對各種樹鼩譜系和物種的更詳細討論。

有關真靈長大類的先前 Tet Zoo 文章,請參見...

參考文獻 - -

Asher, R. J., Bennett, N. & Lehmann, T. 2009. 理解有胎盤哺乳動物進化的新框架。《BioEssays》31, 853-864。

Emmons, L. 2000. 《Tupai: 婆羅洲樹鼩的野外研究。》加利福尼亞大學出版社,伯克利。

Esser, D., Schehka, S. & Zimmermann, E. 2008. 樹鼩(Tupaia: 攀鼩目)通訊叫聲的物種特異性。《哺乳動物學雜誌》89, 1456-1463。

Kay, R. F., Thewissen, J. G. M. & Yoder, A. D. 1992. Ignacius graybullianus 的顱骨解剖結構以及兔猴目的親緣關係。《美國體質人類學雜誌》89, 477-498。

Lemelin, P. 1999. 雙門齒目有袋動物基質使用的形態學相關性:對靈長類動物起源的影響。《動物學雜誌》247, 165-175。

McKenna, M. C. 1966. 古生物學和靈長類動物的起源。《靈長類動物學報》4, 1-25。

Murphy, W. J., Eizirik, E., O’Brien, S. J., Madsen, O., Scally, M., Douady, C. J., Teeling, E. C., Ryder, O. A., Stanhope, M. J., de Jong, W. W. & Springer, M. S. 2001. 使用貝葉斯系統發育學解析早期有胎盤哺乳動物輻射。《科學》294, 2348-2351。

Olson, L. E., Sargis, E. J. & Martin, R. D. 2004. 樹鼩(攀鼩目)之間的系統發育關係:對形態學證據的回顧和批判。《哺乳動物進化雜誌》11, 49-71。

Olson, L. E., Sargis, E. J. & Martin, R. D. 2005. 基於線粒體 12S rRNA 基因證據的樹鼩(哺乳綱:攀鼩目)的目內系統發育。《分子系統發育學與進化》35, 656-673。

Prasad, A. B. Allard, M. W., NISC Comparative Sequencing Program & Green, E. D. 2008. 透過使用大型比較序列資料集來確認哺乳動物的系統發育。《分子生物學與進化》25, 1795-1808。

Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. 2011. 樹鼩(哺乳綱:攀鼩目)的分子系統發育以及東南亞多樣化的時間尺度。《分子系統發育學與進化》60, 358-372。

Sargis, E. J. 2002. 靈長類動物起源已確定。《科學》298, 1564-1565。

Sargis, E. J. 2004. 關於樹鼩的新觀點:樹鼩科在靈長類動物超目關係中的作用。《進化人類學》13, 56-66。

Schmitt, D. & Lemelin, P. 2002. 靈長類動物運動的起源:毛絨負鼠的步態力學。《美國體質人類學雜誌》118, 231-238。

Silcox, M. T., Bloch, J. I., Sargis, E. J. & Boyer, D. M. 2005. 真靈長大類(鼯猴目、攀鼩目、靈長目)。在 Rose, K. D. & Archibald, J. D. (編輯) 《有胎盤哺乳動物的崛起:主要現存進化枝的起源和關係》。約翰·霍普金斯大學出版社,巴爾的摩和倫敦,第 127-144 頁。

Simpson, G. G. 1945. 分類原則和哺乳動物分類。《美國自然歷史博物館公報》85, 1-350。

Springer, M. S., Murphy, W. J., Eizirik, E., Madsen, O., Scally, M., Douady, C. J., Teeling, E. C., Stanhope, M. J., de Jong, W. W. & O’Brien, S. J. 2007. 現存有胎盤哺乳動物目的分子分類,關於靈長類動物的系統發育位置。在 Ravosa, M. J. & Dagosto, M. (編輯) 《靈長類動物的起源:適應和進化》。施普林格,紐約,第 1-28 頁。

Szalay, F. S. 1968. 靈長類動物的起源。《進化》22, 19-36。

Wible, J. R. & Covert, H. H. 1987. 靈長類動物:分支分類學診斷和關係。《人類進化雜誌》16, 1-22。

Van Valen, L. 1965. 樹鼩、靈長類動物和化石。《進化》19, 137-151。