本文發表在《大眾科學》的前部落格網路上,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

歡迎來到關於象海豹的第二篇(也是最後一篇)文章。在前一篇文章中,我們研究了Mirounga的解剖結構、性二態性和潛水行為,最後我談到了浮出水面的象海豹可能在某種程度上解釋了一些海怪目擊事件。象海豹經常潛水並且潛得很深,這是它們生物學的重要組成部分,所以讓我們再深入瞭解一下。

對於像這隻幼年南方象海豹這樣的海豹來說,向遠洋生活的過渡並非易事。其他大型動物提供了地理資料。鳴謝:Liam Quinn Flickr (CC BY-SA 2.0)

象海豹練習的非常頻繁的潛水生活方式是一件危險的事情。在斷奶結束時,幼崽的體重相對於出生時的體重增加了三倍,並且血液量和肌肉尺寸也大幅增加;一旦它開始沉迷於潛水行為,它的血細胞比容、血紅蛋白和肌紅蛋白濃度就會增加,結果是氧氣儲存能力顯著增加了 46%。它們最初在淺水區(約 6 米深)潛水,並且在夜間潛水,可能是為了避開白鯊的捕食行為。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

資料顯示,幼年海豹很難增重,任何一年超過一半的幼年海豹都因未能成功過渡到遠洋生活而死亡,即使是成功的倖存者,其脂肪儲備也會暫時減少約 40% (Kretzmann et al. 1993, Le Boeuf et al. 1996)。幼年海豹也容易迷路:在加利福尼亞州繁殖的北方象海豹會向北遷徙,但有人報告說,迷途的幼年海豹出現在阿留申群島的最西端、中途島(距離加利福尼亞州 4700 公里)、北海道(距離加利福尼亞州 7800 公里)和科爾特斯海(距離最近的繁殖地 1655 公里)。哇,日本有象海豹!

關於游泳的象海豹的可用影像太少了。這是一隻南方象海豹,在南非以南的馬裡恩島附近拍攝。鳴謝:CridF Wikimedia(CC BY-SA 4.0)

我提到象海豹潛得很深,當它們離開繁殖地時,它們喜歡或選擇字面上儘可能深地潛水,並且僅受該區域的深度限制 (Le Boeuf & Crocker 1996)。但它們在公海中的覓食潛水才是最壯觀的。您聽說過抹香鯨(和一些喙鯨)是傑出的潛水員,有時會潛到 1000 米以下。不太為人所知的是,象海豹在潛水方面也很驚人,記錄是令人震驚的 2388 米(在南極半島西部附近記錄到)(Costa et al. 2010) 和持續 120 分鐘的潛水 (Hindell et al. 1992)。有一段時間,南方象海豹在深潛記錄方面超過了抹香鯨,因此也超過了整個鯨目動物。該記錄現在已被居維葉喙鯨Ziphius cavirostris打破,其最深的潛水深度達到了 2992 米(2992 米),最長的潛水時長為 137.5 分鐘 (Schorr et al. 2014)。

在南極洲拍攝的南方象海豹。我喜歡這張照片,因為它展示了這種動物巨大的蹼足。鳴謝:Jerzy Strzelecki Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

似乎雄性和雌性(至少在北方象海豹中)在潛水風格上有所不同,雄性的潛水剖面比雌性更平坦。這似乎證明雄性和雌性捕食不同的生物 - 雄性利用更多的底棲動物 - 因此,兩性之間存在一定程度的生態位分割 (Le Boeuf et al. 1996)。

象海豹與巴塔哥尼亞犬牙魚產業。關於象海豹的深潛行為,還有一件有趣的事情要說。如今,技術的進步和不斷創新的海洋資源開發方式意味著人們越來越多地捕撈深海動物用於食品工業。而且,在世界各地,海洋哺乳動物正在學習利用這些做法。

巴塔哥尼亞犬牙魚Dissostichus eleginoides,一種南極魚科魚類。Notothenioidei = 冰魚及其親屬,屬於Betancur-R. et al.採用的嚴格意義上的鱸形目的一部分,但也有些人稱之為鱸亞目。嗯,我最近似乎對魚類瞭解很多。鳴謝:維基共享資源

最著名的深海漁業之一是以南大洋的巴塔哥尼亞犬牙魚Dissostichus eleginoides為目標的漁業,特別是在南美洲南部海岸和亞南極群島周圍。人們早就知道鯨魚(抹香鯨和虎鯨)會盯上為犬牙魚設定的延繩釣,並且學會了在人類漁民在水面捕獲之前將魚取走,通常是在釣線接近水面並被回收時將魚取走 (Purves et al. 2004)… 但請繼續閱讀。南極毛皮海豹Arctocephalus gazella也這樣做。

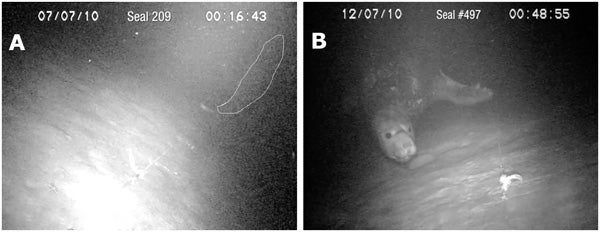

現在瞭解到,南方象海豹也在利用延繩釣,但至少有時會在深處這樣做;也就是說,當延繩釣線在所謂的浸泡期間躺在海底時 (van den Hoff et al. 2017)。遠端攝像機顯示,海豹(似乎意識到了攝像機的存在)幾乎取走了整條魚,只留下嘴唇。而剩下的東西 - 帶有牙齒痕跡的嘴唇 - 看起來與鯨魚從延繩釣線上取走犬牙魚後剩下的東西相似。現在看來,以前歸咎於鯨魚的一些移除事件可能實際上是象海豹行為的結果。至少在某些地區,海豹因被釣線纏住而死亡 (van den Hoff et al. 2017)。

象海豹在深處接近延繩釣線上的犬牙魚;A 圖中的海豹幾乎看不見(魚用白色勾勒)。圖片來自 van den Hoff et al. (2017)。鳴謝:van den Hoff et al. 2017

海洋哺乳動物參與人類捕魚活動是一個新興的調查領域,我們相信未來會聽到很多關於這方面的資訊;讓我們希望無論發生什麼,都不會對海洋哺乳動物造成不利影響。

順便說一下,象海豹的眼睛適應了在如此黑暗的條件下永久使用,這意味著當它們被圈養(因此會永久暴露在明亮的地表條件下)時,它們的眼睛健康可能會受到嚴重影響(Dan Garrick 私人通訊)。我將在另一篇文章中談論圈養的海豹。

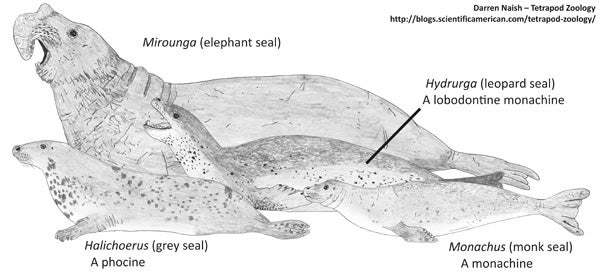

Mirounga是哪種海豹?最後,象海豹究竟是哪種海豹?它們顯然是海豹科動物(又稱無耳海豹或毛皮海豹),並且在許多特徵上與“單須海豹亞科”相似,單須海豹亞科包括僧海豹 (Monachus*) 以及南極羅伯汀類。曾經流行的一種觀點是,象海豹與冠海豹Cystophora cristata尤其接近,這些動物顯然具有可膨脹的鼻部結構、減少的門牙數量和簡單的犬齒後牙。然而,這些相似之處似乎是趨同的 (King 1966),因為Cystophora在其他方面與海豹亞科(北方海豹)的共同特徵比與單須海豹亞科更多。

* 我暫時忽略了關於Neomonachus有效性的爭論(參見評論)。

一組海豹科動物的蒙太奇 - 一組說明與本文相關的譜系的分類單元。這些插圖是為我(仍然在準備中)的教科書製作的,關於此書請點選此處。鳴謝:Darren Naish

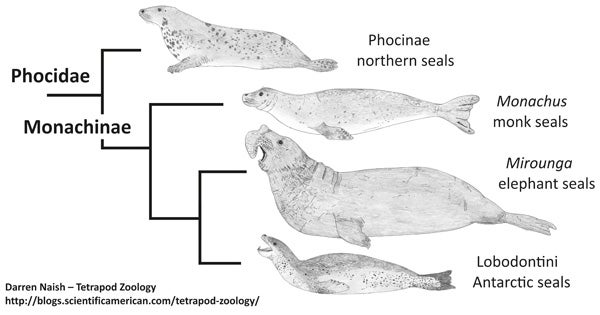

基於形態學的系統發育研究發現,Monachus、Mirounga 和羅伯汀類依次更接近海豹亞科 (Wyss 1988, Bininda-Emonds & Russell 1996),或者認為Mirounga在單須海豹亞科內與羅伯汀類接近 (de Muizon 1982, Berta et al. 2015);分子研究支援後一種拓撲結構 (Fyler et al. 2005) 並普遍支援單須海豹亞科的單系性。因此,象海豹似乎是從類似僧海豹的祖先進化而來的;具體發生的時間和地點很難確定。北方象海豹據稱更原始的性質有時導致人們認為Mirounga起源於北方,而單須海豹亞科在南半球的明顯優勢則更好地表明起源於南方。

簡化的海豹科分支圖,描繪了這裡討論的譜系。鳴謝:Darren Naish

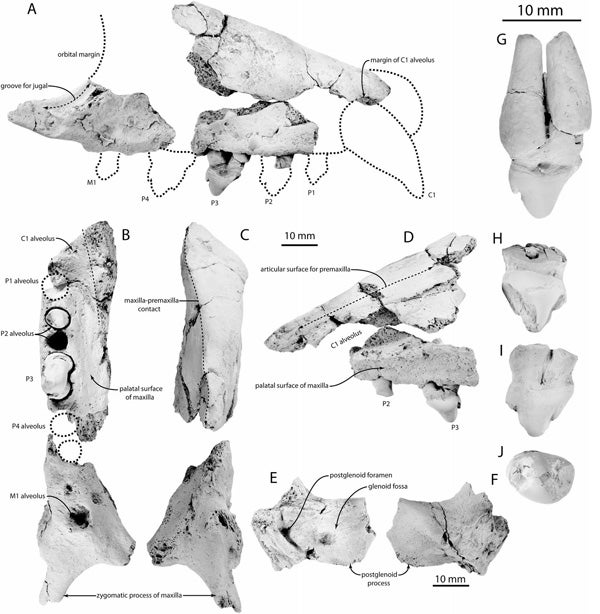

化石並沒有太大的幫助:直到最近,我們所擁有的只是加利福尼亞州、智利和南非的Mirounga的一些更新世和全新世記錄。南非和加利福尼亞的一些其他上新世記錄被證明是不令人信服或錯誤的 (Boessenecker & Churchill 2016)。然而,現在在紐西蘭發現了晚期上新世的類似Mirounga的海豹 - “瓦伊蓬加海豹” (Boessenecker & Churchill 2016)。這種海豹 - 由 20 世紀 20 年代發現的一個不完整的頭骨代表,並且尚未獲得分類學名稱 - 並不是特別大,並且可能與現代灰海豹的大小相似。這表明Mirounga的巨大尺寸是最近進化的,是上新世後的新奇事物。瓦伊蓬加海豹的鼻口前端有一個骨質架區域,因此可能至少有一個小的長鼻,而且它的牙齒也像Mirounga的牙齒一樣呈球狀。它顯然加強了象海豹起源於南半球的想法。

來自紐西蘭上新世的瓦伊蓬加海豹的部分頭骨,一種中等大小的海豹科動物,它具有將其與Mirounga聯絡起來的關鍵特徵。鳴謝:Boessenecker & Churchill 2016

據稱,Mirounga(也稱海象亞科)譜系中唯一的其他化石成員是來自比利時和美國上新世的Callophoca。 已命名了兩個物種(C. obscura 和 C. ambigua);據說它們的主要區別在於體型,並且有人多次提出,它們實際上可能代表了同一個二態物種的雌雄個體——這一觀點顯然與推斷的與Mirounga的親緣關係一致(de Muizon 1982)。然而,這種推斷的聯絡現在看來令人懷疑,因為Callophoca的特徵不足以使其更可能被歸為單棘海豹(stem-monachine)類群(Berta等,2015)。 實際上,Callophoca需要進一步研究,並且人們對其單系性存在重大疑問。

當然,關於象海豹(以及關於單棘海豹和海豹科的進化)還有很多話要說……但我們現在就到此為止。 更多關於鰭足類動物的文章很快就會發布。 有關先前關於鰭足類動物的 Tet Zoo 文章,請參閱……

鰭足類動物起源於一個祖先譜系,而不是兩個(原標題:海豹的早期)

感謝 Bobby Boessenecker 對本文的及時幫助。

參考文獻 - -

Berta, A., Kienle, S., Bianucci, G. & Sorbi, S. 2015. 對義大利上新世的Pliophoca etrusca(鰭足目,海豹科)的重新評估:系統發育和生物地理學意義。脊椎動物古生物學雜誌 35: e889144

Bininda-Emonds, O. R. P. & Russell, A. P. 1996. 現存海豹科(哺乳綱:食肉目:海豹科)系統發育關係的形態學視角。波恩動物學專著 41, 1-213。

Costa, D. P., Huckstadt, L. A., Crocker, D. E., McDonald, B. I., Goebel, M. E. & Fedak, M. A. 2010. 研究氣候變化及其對南極鰭足類動物棲息地選擇的影響的方法。整合和比較生物學 50, 1018-1030。

de Muizon, C. 1982. 海豹科的系統發育和擴散。南非博物館年鑑 89, 175-213。

Fyler, C. A., Reeder, T. W., Antonelis, G., Aguilar, A. & Androukaki, E. 2005. 基於線粒體和核 DNA 資料的單棘海豹(鰭足目:海豹科)的歷史生物地理學和系統發育。生物地理學雜誌 32, 1267-1279。

Hindell, M. A., Slip, D. J., Burton, H. R. & Bryden, M. M. 1992. 南象海豹(Mirounga leonina)的持續、長時間和深潛的生理學意義。加拿大動物學雜誌 70, 370-379。

King, J. E. 1966. 冠海豹和象海豹(Cystophora 和 Mirounga 屬)的關係。動物學雜誌 148, 385-398。

Kretzmann, M., Costa, D. P. & Le Boeuf, B. J. 1993. 母體在象海豹幼崽身上的能量投入:性平等的證據?美國博物學家 141, 466-480。

Le Boeuf, B. J. & Crocker, D. E. 1996. 象海豹的潛水行為:對躲避捕食者的影響。見 Klimley, A. P. & Ainley, D. G. (編)大白鯊 - 噬人鯊的生物學。學術出版社(倫敦),第 193-205 頁。

Le Boeuf, B. J., Morris, P. A., Blackwell, S. B., Crocker, D. E. & Costa, D. P. 1996. 北方象海豹幼年期的潛水行為。加拿大動物學雜誌 74, 1632-1644。

Purves, M. G., Agnew, D. J., Balguerias, E., Moreno, C. A. & Watkins, B. 2004. 南大西洋南喬治亞州巴塔哥尼亞犬牙魚漁業中虎鯨 (Orcinus orca) 和抹香鯨 (Physeter macrocephalus) 與延繩釣漁船的相互作用。南極海洋生物資源保護委員會科學 11, 111-126。

Wyss, A. R. 1988. 關於海豹亞科進化中的“退化”以及僧海豹的系統發育親緣關係。美國博物館新文獻 2924, 1-38。