本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

現在是恐龍時代。與迷惑龍戰鬥,作者:布萊恩·恩格。達倫·奈什拍攝的鴨子照片。

化石人科動物、奇異的已滅絕蜥蜴和古老的烏龜都很好,但老實說:當我們談論化石四足動物時,我們談論最多的是主龍類……尤其是恐龍及其同類。正如我在之前的許多場合所說,恐龍總是登上新聞,雖然許多被歸類為“新聞”的東西對於我們這些參加會議並關注技術文獻的人來說似乎非常熟悉,但我知道對於 Tet Zoo 的全體讀者來說並非如此。免責宣告說完了,讓我們看看最近成為我們關注焦點的關於恐龍主題的一些事情。

一種“鑲嵌式”角龍,名為Mosaiceratops(鑲嵌角龍)。化石記錄為我們提供了大量動物,它們擁有不同類群的典型特徵的奇怪組合。我想說的是,進化“中間體”和——呃——“缺失的環節”確實遍佈各處。最新的一個是中國角龍(通常稱為“有角恐龍”的類群,儘管它們並非都有角),生活在距今約 8500 萬至 9000 萬年前的晚白堊世。被命名為Mosaiceratops azumai(阿祖瑪鑲嵌角龍),它具有新角龍類(包括像豬一樣大小的原角龍和犀牛般的三角龍等經典類群的龐大類群)以及鸚鵡嘴龍(深臉、雙足角龍類,通常被認為是相對於更四足、頭更大的新角龍類的角龍原型)的典型特徵 (Zheng et al. 2015)。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

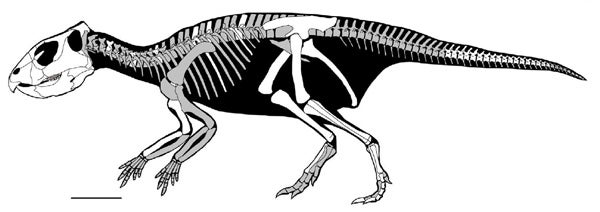

Mosaiceratops(鑲嵌角龍)的骨骼重建圖,來自 Zheng et al. (2015)。比例尺 = 10 釐米。

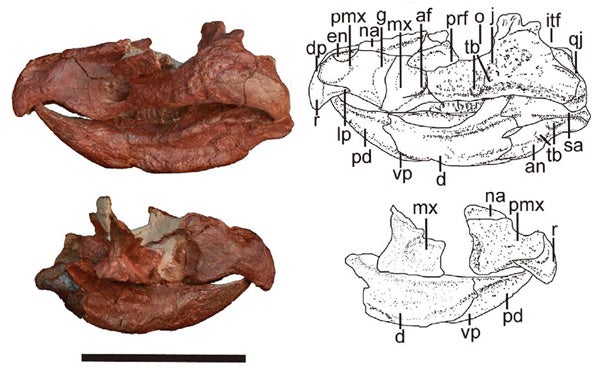

Mosaiceratops(鑲嵌角龍)像新角龍類一樣,具有長的齒骨前骨、傾斜的吻部上緣和縮短的下頜齒骨後部。但它又像鸚鵡嘴龍一樣,缺乏前頜骨牙齒,具有大的前頜骨,並且鼻孔位於吻部側面的高處。在結合這兩個類群的特徵方面,它確實使鸚鵡嘴龍(否則,與其他角龍類相比非常奇怪)比以前不那麼奇怪了。像譜系樹中這個區域的其他角龍類一樣,Mosaiceratops(鑲嵌角龍)體型小(約 1.3 米長),且比例表明是雙足行走的。

Mosaiceratops(鑲嵌角龍)的部分頭骨,來自 Zheng et al. (2015)。比例尺 = 5 釐米。

在系統發育分析中,它被認為是所有其他新角龍類的姐妹群,該進化枝的其他早期分化成員包括北美洲的阿奎洛普斯和亞洲的遼角龍、山地角龍和始角龍。值得注意的是,其中幾個類群的年代要早數百萬年或數千萬年(在某些情況下,可能早 3000 萬年),因此 Mosaiceratops(鑲嵌角龍)具有相當長的幽靈譜系,並且近親(可能是其他物種)等待被發現。

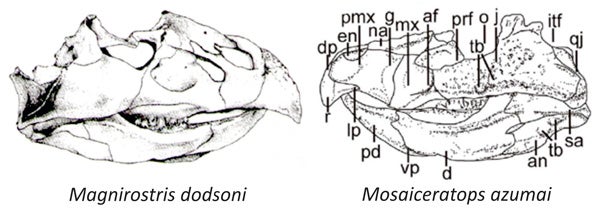

然而……我必須承認,我對為這種動物提出的系統發育位置持懷疑態度。是的,它的一些特徵看起來確實有點像鸚鵡嘴龍,但它們也有些像 Zheng et al. (2015)沒有討論過的新角龍類:即巴加角龍科(或巴加角龍亞科)。這些動物深深地巢狀在新角龍類中,因此遠離鸚鵡嘴龍在樹上的位置,但它們看起來類似於所謂的“鸚鵡嘴龍樣”Mosaiceratops(鑲嵌角龍)(它們缺乏前頜骨牙齒,鼻孔位於背側,前頜骨的後腹側翼很大,並且齒骨前骨和整個下頜骨與Mosaiceratops(鑲嵌角龍)的相似)。看看這張蒙太奇照片……

Magnirostris(巨鼻角龍),一種“巴加角龍科”,來自 You & Dong (2003);Mosaiceratops(鑲嵌角龍)來自 Zheng et al. (2015)。

再者,請注意Magnirostris(巨鼻角龍)(可能是巴加角龍的同義詞)中前頜骨的後腹側翼遠不如 Mosaiceratops(鑲嵌角龍)那麼大,而且Mosaiceratops(鑲嵌角龍)的吻骨要小得多。總的來說,這種相似性並沒有動搖我的看法,我懷疑作者是對的。我歡迎那些比我更瞭解角龍類的人提出想法。

一些新角龍類(如這裡的原角龍)成對的前頜骨犬齒確實非常特別。這裡有什麼故事?照片由戴夫·霍恩拍攝。

無論如何,Zheng et al. (2015) 提出了一個有趣的建議,即鸚鵡嘴龍和Mosaiceratops(鑲嵌角龍)都缺乏前頜骨牙齒,這表明它們在其他新角龍類中的存在是一種新穎性,而不是從早期角龍類繼承的特徵。這些前頜骨牙齒——或者如果你願意,犬齒——當然很有趣,我們可能會想知道為什麼某些新角龍類一開始就擁有它們。還有很多可以說的,但我不得不就此打住(我什至還沒有提到朝陽龍科)。

戰鬥的雷龍。多年來,馬修·韋德爾、邁克·P·泰勒和我一直在認真討論這樣的想法:迷惑龍亞科蜥腳類動物瘋狂怪異的脖子可能是專門用於種內戰鬥的裝置。迷惑龍亞科是樑龍超科類群,包括雷龍及其近親(Taylor & Naish 2005)(並參見 這篇 Tet Zoo 文章,瞭解 雷龍情況的總結),與其他蜥腳類動物相比,它們的脖子確實非常奇怪。

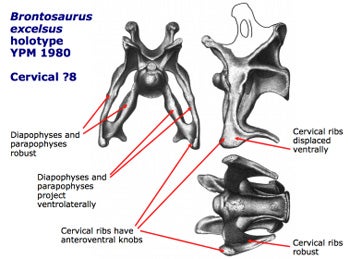

邁克·泰勒在一張幻燈片上彙編的迷惑龍亞科頸椎的幾個奇怪特徵。圖片取自 SV-POW! 上的 這裡。

有多奇怪?它們的脖子橫截面呈寬而三角形,而不是圓柱形。單個椎骨具有大量構建的頸肋,這些頸肋由粗壯的、後腹側突出的(即向外和向下)梁支撐,並且頸肋的下表面具有棒狀骨性突起,這些突起可能支撐著擴大的角蛋白延伸物。沒有跡象表明這些特徵與覓食或覓食作用特別相關,它們也沒有增強頸部的靈活性或任何類似的東西。它們真的、真的很像戰鬥結構。此外,它們與某些現代動物的頸部具有相似之處,這些動物在戰鬥中使用它們的頸部(更多內容將在未來介紹)。

因此——與藝術家和傑出人物 布萊恩·恩格 合作——我們認真地認為,這些脖子的不尋常特徵進化為戰鬥適應性。布萊恩創作了一些精彩的藝術作品,為整個專案增色不少。而且,不,這個假設與我們之前發表的關於蜥腳類動物脖子的怪異可能並非源於性選擇壓力的論點(Taylor et al. 2011)並不矛盾。我在這裡故意說得含糊其辭,因為我們的研究尚未完成,我們的完整案例尚未付梓。邁克在最近的一次會議上就這個假設發表了演講,並且在以蜥腳類動物為主題的部落格 SV-POW! 的幾篇文章中對此進行了報道。可以理解的是,整個想法抓住了時代精神,那些具有藝術天賦的人一直在爭先恐後地描繪公迷惑龍互相猛烈撞擊的場景。這個問題將在未來再次討論,請關注這個空間。

網路上現在充斥著迷惑龍戰鬥的圖片。這是我們“官方”作品之一,作者:布萊恩·恩格。未來將有更多關於這個主題的內容。

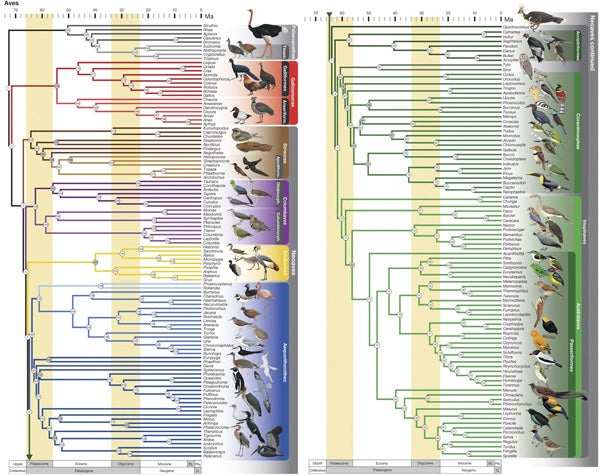

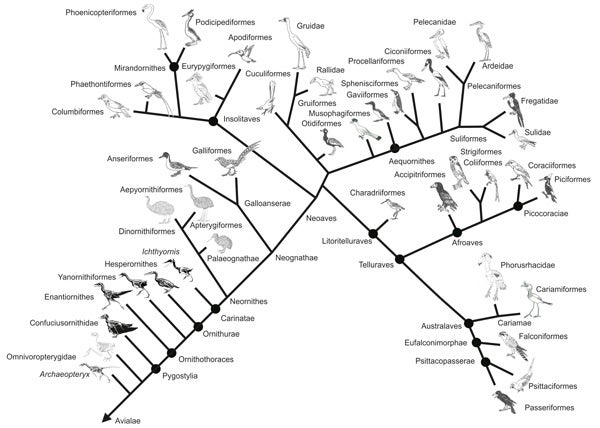

今鳥類家譜:任務完成……也許。大約 30 年前,鳥類家譜的形狀被描述為一團難以解決的亂麻,一個無法解決的“最後前沿”,無法無天和無政府狀態盛行,一個“樹”更像是“草”的地方。多年來,關於不同現生鳥類群(現生鳥類 = 今鳥類)可能彼此相關的途徑,人們提出了荒謬數量的想法。但自 2006 年左右以來(Ericson et al. 2006, Hackett et al. 2008),分子生物學家(有時在形態學家甚至古生物學家的幫助和教唆下)的共同努力導致了今鳥類新的“共識”樹的出現。一系列研究,都納入並分析了大量的基因組資料,恢復了相似的樹,儘管其中一些更成問題的譜系似乎仍未解決位置(Suh et al. 2011, 2015, Yuri et al. 2013, Jarvis et al. 2014)。

Prum et al. (2015) 鳥類系統發育樹,美麗的插圖描繪了相關的類群。請參閱論文的完整尺寸版本。

最新的此類努力剛剛付梓 (Prum et al. 2015),並且一直被譽為迄今為止“解析度最高”的研究。正如典型的,這棵樹證實了我們長期以來認為可能為真的幾件事。例如:雞形目和雁形目在雞雁小綱內的姐妹群關係,以及古顎類和雞雁小綱在鳥類新總綱(Neoaves)之外的位置,鳥類新總綱包含了除古顎類或雞雁小綱之外的所有事物……與此同時,它也為我們提供了一些看似奇怪的想法,這些想法在幾年前肯定不被認為是“共識”。例如:叫鶴、隼和鸚鵡是雀形目的近親,鴇科巢狀在由鵑鴣和杜鵑組成的被稱為 Otidimorphae 的進化枝中,而䴉科、沙雞和鴿子形成了一個被稱為 Columbimorphae 的進化枝。

分子結果一致發現鴇科與杜鵑分組……這太棒了。大鴇Otis tarda(左圖),作者:Andrej Chudý,CC BY-SA 2.0。白眉姬鵑Centropus superciliosus,作者:Adrian Valenzuela, CC BY-SA 2.0。

這些發現並非本研究的新穎之處,但新穎之處在於這些進化枝的各種組合方式。為了堅持 Otidimorphae 和 Columbimorphae,Prum et al. (2015) 發現它們是姐妹群(形成 Columbaves),而之前的研究發現 Columbimorphae 和 Otidimorphae 只是在樹的這個大致區域的某個地方,並非專門彼此關聯,並且可能與存在於這個大致區域的其他譜系(如 Strisores/Caprimulgimorphae)具有親緣關係。總而言之,Prum et al. (2015) 提供了一棵更整潔、“更集中”的樹,其中許多新鳥類譜系都適合於少數幾個大的組合中。

不要誤會我的意思,我認為這項研究很棒,我很高興我們(顯然)看到了越來越清晰的結果。但這裡有一些東西可能不像聽起來那麼可靠。考慮到一個組成譜系離開 Columbaves 並依附於附近進化枝只需跨越(字面上)一個節點,像 Columbaves 這樣的進化枝真的那麼穩固嗎?我的意思是,其他一些最近的研究(Suh et al. 2015)的全部意義在於表明,在新鳥類譜系根部的快速、爆發式進化和雜交意味著不完全譜系分選是新鳥類歷史早期真實存在的事情,並且我們所說的硬性多歧性——混亂的、星形的輻射——確實發生在新生代鳥類進化的某個關鍵早期點。換句話說,我們可能無法獲得精確的解析度,因為精確的解析度根本不存在。相關譜系的“基部”部分可能是混亂的、網狀的東西。

這個老東西現在看起來有點過時了……這是一個鳥類系統發育樹的示意圖(描繪了一些化石類群),基於 Harshman (2007), Hackett et al. (2008) 和 Yuri et al. (2013)。修改自 Naish (2014)。

所以,主要的觀點是,是的,我們現在對今鳥類系統發育樹有了一個清晰的認識。大多數譜系在不同研究生成的樹中始終出現在大致相同的位置。但是,這項新研究是否必然代表比我們在其他最近的研究(Jarvis et al. 2014)中看到的“更好”的解析度?我不太確定。而且我懷疑他們關於䳍形目特別接近食火雞和鴯鶓的說法是正確的,但我們拭目以待。

有關此處涵蓋的各種問題的先前 Tet Zoo 文章,請參閱……

參考文獻 - -

Naish, D. 2014. The fossil record of bird behaviour. Journal of Zoology 292, 268-280.

Prum, R. O., Berv, J. S., Dornburg, A., Field, D. J., Townsend, J. P., Moriarty Lemmon, E. & Lemmon, A. R. 2015 A comprehensive phylogeny of birds (Aves) using targeted next-generation DNA sequencing. Nature doi:10.1038/nature15697

You, H. & Dong, Z. 2003. A new protoceratopsid (Dinosauria: Neoceratopsia) from the Late Cretaceous of Inner Mongolia, China. Acta Geologica Sinica 77, 299-303.

Zheng, W., Jin, X. & Xu, X. 2015. A psittacosaurid-like basal neoceratopsian from the Upper Cretaceous of central China and its implications for basal ceratopsian evolution. Scientific Reports 5:14190. DOI: 10.1038/srep14190