本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

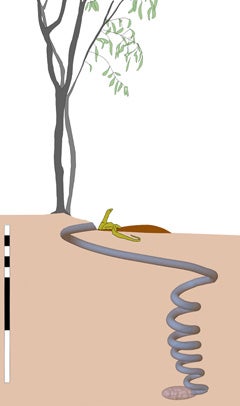

一隻雌性黃點巨蜥(Varanus panoptes)正在挖掘一個看似淺層的誘餌巢穴,此前她已在她尾巴附近的螺旋形洞穴完成了工作。圖片由科林·麥克亨利提供,經許可使用。

經常閱讀的讀者可能還記得近幾個月來這裡對巨蜥或巨蜥科動物的各種報道(見下方連結列表)。我們還沒有結束——關於巨蜥,我計劃說更多。 早在 2014 年 9 月,我們研究了最近發現的由黃點巨蜥(Varanus panoptes)產生的複雜螺旋形巢穴。該物種的成員挖掘向下傾斜的洞穴,這些洞穴具有筆直的傾斜上部、由三個向下盤旋組成的螺旋形部分以及位於最底部的末端巢室(Doody 等人,2014 年)。雌性在巢室中產卵後,會用土壤部分回填洞穴的上部,據推測是為了幫助維持發育中的幼體的潮溼、穩定環境,或幫助阻止捕食者進入。或者兩種可能的功能都適用。

我在 2014 年那篇文章的相關部分末尾說,更多關於複雜巨蜥科洞穴的新聞即將在不久的將來發布。好吧,那一天到來了。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

V. panoptes 洞穴的比例圖,來自 Doody 等人 (2015)。比例尺 = 3 米。

拔塞鑽的解剖結構。 正如 J. Sean Doody 及其同事在《林奈學會生物學雜誌》中描述的那樣,V. panoptes 洞穴不僅因其複雜性而引人注目,還因其可以達到的深度而引人注目。之前的研究描述了巢室位於地面以下 1.5 米的洞穴。這項新研究報告了許多下降到 2.5 米的洞穴,最深的洞穴的巢室位於地面以下令人難以置信的 3.6 米處 (Doody 等人,2015 年)。

所涉及的洞穴都來自西澳大利亞的金伯利地區,蜥蜴在雨季後期或旱季初期挖掘這些洞穴——也就是說,大約在二月到六月之間。這些洞穴並非特別罕見:Doody 等人 (2015) 報告發現了 52 個洞穴,其中 37 個是舊巢,裡面有孵化後的蛋殼。這些洞穴出現在複雜的洞穴群中,其中一些洞穴群居住著許多動物,並涉及 30 多個密切相關的洞穴 (Doody 等人,2015 年)。是的,居住在洞穴群中的巨蜥。如果您對此感到陌生,我希望您會感到印象深刻。蜥蜴所做的巧妙、複雜的事情比我們幾十年前認為的還要多。

這些螺旋形的 V. panoptes 洞穴是已知任何爬行動物的第一個螺旋形洞穴,也是任何四足動物產生的最深的築巢挖掘物。是的,還有其他四足動物建造更長的洞穴,但這些洞穴並非專門為築巢而建造的。請注意,其他四足動物也創造了螺旋形結構(鼴鼠 Cryptomys 在其食用的塊莖周圍形成螺旋形結構:Doody 等人 (2015) 在這裡引用了 Lovegrove & Painting (1987))。

在巢室中發現的舊的、孵化後的卵。照片由 Prue Wright 拍攝。

V. panoptes 洞穴從一個短的亞水平部分開始,然後有一個長的彎曲的向下傾斜部分,末端是一個向下傾斜的垂直螺旋,最多可有八個盤旋。一些螺旋是順時針的,另一些是逆時針的,還有一些從一個方向切換到另一個方向 (Doody 等人,2015 年)。巢室位於螺旋的最底部。在許多挖掘出的洞穴中發現了蛋殼和帶有已死亡胚胎的完整卵,甚至在一個洞穴中還儲存著 V. panoptes 骨骼,位於地表以下 1.93 米處 (Doody 等人,2015 年)。

我們確定 這些洞穴是由 V. panoptes 建造的嗎?嗯,是的。在許多洞穴中發現了大量活躍築巢的證據是非常有說服力的資料,並且沒有證據表明存在任何其他動物物種。此外,有人拍攝和拍攝了該物種的蜥蜴挖掘、探索和下降到這些不同的洞穴中。

該專案的眾多遠端相機影像之一,顯示一隻雌性 V. panoptes 在巢穴中。蜥蜴在挖掘時高度警惕,並經常停下來環顧四周。圖片由科林·麥克亨利提供,經許可使用。

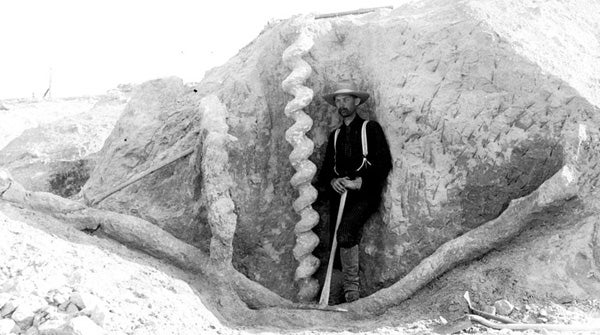

超過 2.5 億年的螺旋形洞穴。 您可能沒有注意到,這些螺旋與化石記錄中已知的某些洞穴非常相似。垂直螺旋形洞穴,稱為 Daimonelix(或 Daemonelix 或 Daimonhelix),已知來自超過 2000 萬年前(可追溯到晚漸新世和早中新世)的沉積物,是由齧齒動物創造的:小型、草原生活的海狸 Palaeocastor。這些洞穴於 1892 年首次報道,直到 1970 年代 Martin & Bennett (1977) 在其中發現了 Palaeocastor 骨骼(包括幼崽的骨骼)才引起爭議。在二疊紀的沉積物中也發現了螺旋形垂直洞穴;這些洞穴是由二齒獸 Diictodon 建造的 (Smith 1987)。

Daimonelix 的出色示例,來自內布拉斯加州阿加特化石床國家紀念地。公共領域圖片。

這些洞穴設計之間的表面相似性是否可以告訴我們一些關於導致這種洞穴建造行為進化的選擇壓力?這些相似的洞穴是否表明建造它們的物種在生態或行為方面有些相似?

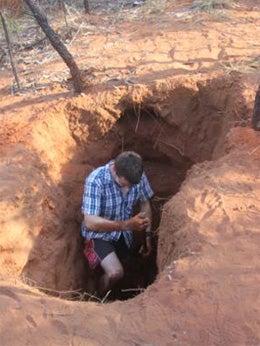

一個很好地展示了洞穴深度的例子:這張照片是在挖掘其中一個結構時拍攝的。如果您想知道,可存活的卵被儲存下來,放回巢室,洞穴也得到了修復 (Doody 等人,2015 年)。照片由 Prue Wright 拍攝。

Doody 等人 (2015) 收集了關於洞穴及其巢室內的溫度和溼度的豐富資料。雖然靠近地表的洞穴溫度根據季節性地表條件略有波動,但地表以下 1-3 米巢室的溫度幾乎沒有變化 (Doody 等人,2015 年)。溼度隨著深度增加,地下 3 米處的溼度比地下 1 米處高 37%。或許這些巢穴深度的原因是,胚胎髮育所需的土壤溼度僅存在於深處,而地表以下 1 米以上的巢室中存在的穩定、恆定的溫度也為該深度的胚胎提供了相對於更靠近地表的胚胎的生存優勢。

關於這些洞穴的最大問題是,為什麼動物以螺旋形方式建造它們。一個流行的假設是,它們是防捕食者結構,其寬度和緊密的盤繞性質阻止了較大的動物進入巢室。 Doody 等人 (2015) 指出,像袋狼和巨型 V. priscus 這樣的現已滅絕的捕食者可能在過去捕食過 V. panoptes 巢穴(V. komodoensis——曾經的澳大利亞居民——也可以新增到列表中)。V. panoptes 的雄性也可能是築巢的 V. panoptes 希望排除在其巢穴之外的動物之一。Palaeocastor 洞穴也提出了防捕食者功能。

螺旋形巢穴也可能在洪水事件中排水方面具有優勢,因為螺旋形增加了洞穴的表面積。或者,螺旋形建造可能會增加洞穴建造者遇到比挖掘直洞穴更有利於挖掘巢室的沉積物區域的機會。

如果這個以巨蜥為主題的插圖可以印在 T 恤上,那不是很好嗎? 哦,等一下...

雖然目前尚無法給出確定的結論,但 Doody 等人 (2015) 暗示,螺旋形洞穴最有可能進化出來,是因為建造它們的動物需要挖得如此之深,以避免炎熱、乾燥的地表條件,這些條件不利於它們的卵和幼崽的生存。螺旋形、Daimonelix 型洞穴是最佳解決方案嗎?它們是否只能由某些種類的動物建造?問題,問題...

最後一件事。在這些關於巨蜥洞穴的新論文之前,人們認為哺乳動物(和其他合弓綱動物)是唯一建造螺旋形洞穴的四足動物。但這些新發現表明,活著的爬行動物——愚蠢、不成熟、簡單、冷血的爬行動物*——正在做一些非常複雜的事情。合作建造的家庭洞穴 (McAlpin 等人,2011 年)、由眾多單獨洞穴組成的洞穴群,以及——現在——又深又深的螺旋形螺旋狀洞穴。認為這種複雜的結構只能歸因於哺乳動物的期望……哈,它已經死了。

* 如果你沒明白,那本意是諷刺。

參考文獻 - -

- ., James H., Ellis, R., Gibson, N., Raven, M., Mahony, S., Hamilton, D. G., Rhind, D., Clulow, S. & McHenry, C. R. 2014. Cryptic and complex nesting in the Yellow-spotted monitor, Varanus panoptes. Journal of Herpetology 48, 363-370.

Lovegrove, B. G & Painting, S. 1987. Variations in the foraging behavior and burrow structures of the Damara molerat Cryptomys damerensis in the Kalahari Gemsbok National Park. Koedoe 30, 149-163.

Martin, L. D. & Bennett, D. K. 1977. The burrows of the Miocene beaver Palaeocastor, western Nebraska, USA. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 22, 173-193.

Smith, R. M. H. 1987. Helical burrow casts of therapsid origin from the Beaufort Group (Permian) of South Africa. Palaeogeography, Palaeoclimatology and Palaeoecology 60, 155-170.