本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,僅反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

[上圖中,烏桑巴拉三角變色龍 Trioceros deremensis 在左上方,由 Benjamin Klingebiel 拍攝,CC BY-SA 2.0;矛鼻或刀片變色龍 Calumma gallus 在右上方,由 Brian Gratwicke 拍攝,CC BY 2.0;下面的馬達加斯加多刺背變色龍,我認為是 Furcifer verrucosus,由 Andy Farke 拍攝,經許可使用。]

在那篇前一篇文章中,我提到了詹姆斯·馬丁 1992 年出版的《變色龍:偽裝大師》(Chameleons: Nature’s Masters of Disguise,Martin 1992),並表示這幾乎是市場上唯一一本接近全面的變色龍主題著作。

Tolley & Herrel (2013) 的封面,另一本必備書。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續講述關於發現和塑造我們當今世界的想法的有影響力的故事。

我大錯特錯了。事實證明,有一本關於變色龍的優秀多作者技術專著:Krystal Tolley 和 Anthony Herrel 2013 年出版的《變色龍生物學》(The Biology of Chameleons,Tolley & Herrel 2013)。我一定要買到它,在我買到之前,我不能再多說什麼了。無論如何……

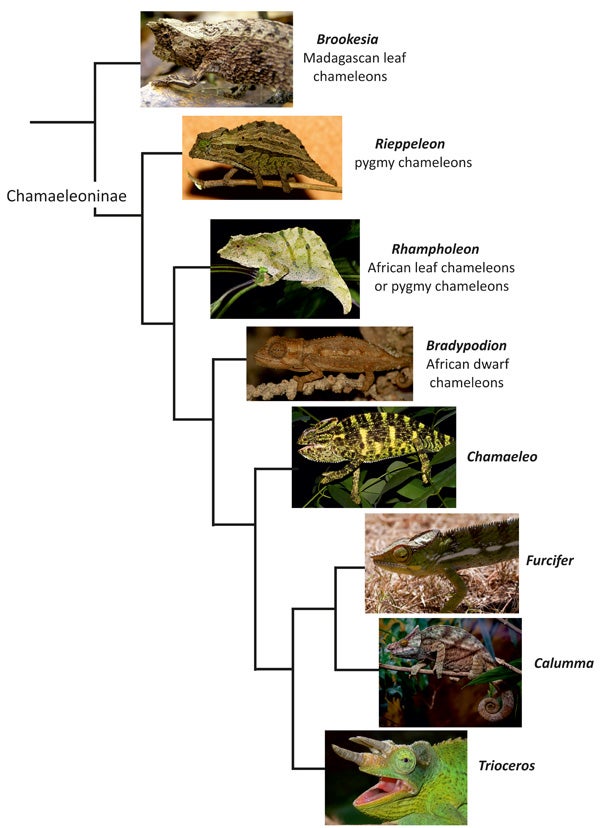

我們在前一篇文章中看到,Klaver & Böhme (1986) 使用來自半陰莖和(在較小程度上)肺形態的資料,表明他們在研究之前使用的分類方案未能準確反映變色龍的形態變異或進化歷史。因此,他們復活了 Rhampholeon 這個名字,用於非洲葉變色龍。之後,Rieppeleon 被創造出來,用於之前錯誤地包含在 Rhampholeon 中的物種。

但 Klaver & Böhme (1986) 所做的遠不止復活 Rhampholeon。他們還提出,傳統的 Chamaeleo 種類繁多,應將其分為 四個 不同的屬:Chamaeleo sensu stricto、Calumma、Furcifer 和 Bradypodion。

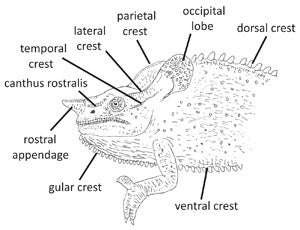

這是再次出現的帶註釋的假設性變色龍。圖片由達倫·奈什提供。

Calumma 和 Furcifer 都是馬達加斯加的屬。兩者都是舊名稱(分別於 1865 年和 1831 年發表),從同義詞中復活。雖然如果你瞭解變色龍,那麼現在你對兩者都會很熟悉,但直到最近情況並非如此,它們花了一段時間才逐漸進入非技術文獻。

Calumma tarzan... 是的,一種以泰山命名的變色龍(由 Gehring 及其同事於 2010 年命名)。照片由 Sebastian Gehring 拍攝,CC BY-SA 3.0。

Calumma 包含約 30 個物種,其中最常見的是通常非常大的帕森氏變色龍 C. parsonii。它們都是中等到大型、樹棲、變色變色龍,往往具有兩性異形的顱骨展示結構,如吻突、高頭盔和枕葉。吻突在某些物種中相對巨大,例如壯觀的矛鼻或刀片變色龍 C. gallus。

矛鼻或刀片變色龍 Calumma gallus。照片由 Brian Gratwicke 拍攝,CC BY 2.0。

Furcifer 變色龍也是樹棲的“典型”變色龍。目前已知約有 20 個物種,其中最常見的是豹紋變色龍 F. pardalis,現在是寵物貿易中常見的動物(通常會抱怨變色龍不適合圈養生活)。它們通常具有圓形頭盔,缺乏枕葉。某些物種的雄性存在吻突,有時是叉狀的(例如,F. petteri 和 F. willsii)。通常也存在喉部和腹側嵴。

在留尼汪島近距離接觸野生 Furcifer pardalis(是的,留尼汪島:該物種似乎已被引入這裡)。照片由 Gunnar M. Kvifte 拍攝,CC-BY。

順便說一句,基於化石校準的分子距離,這兩個屬內的一些關鍵分歧被認為發生在漸新世甚至始新世期間(即,大約在 2500 萬到 5000 萬年前之間的任何時間)。這意味著這些群體內的一些譜系確實非常古老——古老到足以讓人相信,其中一些譜系在未來也可能被認為值得獲得屬級地位。

非洲侏儒變色龍。 非洲大陸的變色龍亞科集合在 Bradypodion 中再次需要復活一箇舊名稱,該名稱於 1843 年首次發表。Bradypodion 物種通常被稱為非洲侏儒變色龍。顧名思義,它們很小,SVL(吻肛長)範圍為 50 到 110 毫米。

Bradypodion 蒙太奇。上圖:B. damaranum,來自 Stuart-Fox & Moussalli (2008),CC BY 2.5。下圖:納馬誇侏儒變色龍 B. occidentale,由 Javier Abalos Alvarez 拍攝,CC BY-SA 2.0。

與 Brookesia、Rhampholeon 和 Rieppeleon 葉變色龍相反,Bradypodion 物種看起來像微型“傳統”變色龍,擁有可抓握的尾巴,並且習慣於在樹木、灌木以及蘆葦和草叢中攀爬。它們通常與地中海式棲息地和荒地有關。分子研究表明,Bradypodion 是變色龍亞科進化枝的姐妹群,該進化枝包括 Chamaeleo 和其他“傳統”譜系(Raxworthy et al. 2002, Tolley et al. 2013)。

變色龍進化樹 - 這次是一個更復雜的版本……拓撲結構基於 Tolley et al. (2013)。Brookesia 由 Frank Wouters 拍攝,CC BY-SA 2.0;Rieppeleon 由 R. J. Blach 拍攝,CC BY-SA 3.0;Rhampholeon 由 Martin Nielsen 拍攝,CC BY-SA 4.0;Bradypodion 由 Javier Abalos Alvarez 拍攝,CC BY-SA 2.0;Chamaeleo 由 Raju Kasambe 拍攝,CC BY-SA 3.0;Furcifer 由 Gunnar M. Kvifte 拍攝,CC-BY;Calumma 由 Steve Wilson 拍攝,CC BY 2.0;Trioceros 由 Benjamint444 拍攝,CC BY-SA 3.0。

目前大約有 18 個 Bradypodion 物種,但由於存在大量小型、研究不足、孤立的種群,因此該群的系統發育有些未解決:這些種群在分析時往往被證明是新的譜系,隱蔽物種似乎很豐富,並且有幾個種群已被證實是新物種,但尚未命名。

頭盔發育良好,通常存在突出的喉部和背側嵴,而且它們似乎都是胎生的,雌性在一個季節內分娩 5 到 20 個幼崽,有時甚至 2 或 3 次(Alexander & Marais 2007)。這些蜥蜴生長迅速,在一兩年內達到成熟,壽命僅為 3 到 5 年。“活得快,死得早”,這種策略也存在於其他鬣蜥亞目動物中(我們之前在澳大利亞飛龍身上研究過),但通常不被認為是蜥蜴採用的策略。好吧,它們確實採用了。順便說一句,一種被提出的這種策略的驅動因素是火災作為選擇劑的普遍存在!有一些有趣的研究將 Bradypodion 中存在的性二態性與棲息地偏好聯絡起來(Stuart-Fox & Moussalli 2007)。

一隻 Bradypodion pumilum 正在喝水(變色龍主要,也許完全,像這裡所示那樣從水滴中飲水)。照片由 Michnieuwoudt 拍攝,CC BY-SA 3.0。

Trioceros 變色龍:不僅僅是 T. jacksonii! 另一個僅在最近(2009 年)才被提升為完整“屬級”的群體是 Trioceros,這是一個熱帶非洲變色龍進化枝,特有於從幾內亞灣延伸到衣索比亞,再向南到莫三比克北部的地帶(Tilbury & Tolley 2009)。先前包含在 Trioceros 中的來自中東、印度和其他地方的物種現在被放置在其他地方。Trioceros 不是一個新名稱(它於 1839 年首次發表),但在長期未使用後,它被 Klaver & Böhme (1986) 復活。他們最初提出應將其識別為 Chamaeleo 內的“亞屬”。最近的研究表明,Trioceros 和 Chamaeleo 不僅截然不同,而且可能也不是特別接近(Tilbury & Tolley 2009, Tolley et al. 2013):在這些系統發育中,Trioceros 是變色龍亞科進化枝的一部分,該進化枝包括 Kinyongia、Calumma 和 Furcifer,但不包括 Chamaeleo。

像我一樣,你很可能將 Trioceros 想象成“包含傑克遜變色龍的那個三角屬”。事實上,長角傑克遜變色龍 T. jacksonii(試著找一本提到該物種並且沒有在同一句話中提到 Triceratops 的書)是該群體中不尋常的成員。少數其他物種具有短的吻突,但其他物種沒有。升高的頂骨嵴、枕葉、突出的背側和喉部嵴以及異質的身體鱗片都是 Trioceros 的典型特徵:這些是特別華麗的變色龍。我的意思是,看看這個……

多麼令人難以置信的野獸!雄性烏桑巴拉三角變色龍 Trioceros deremensis 在坦尚尼亞被 Benjamin Klingebiel 拍攝,CC BY-SA 2.0。

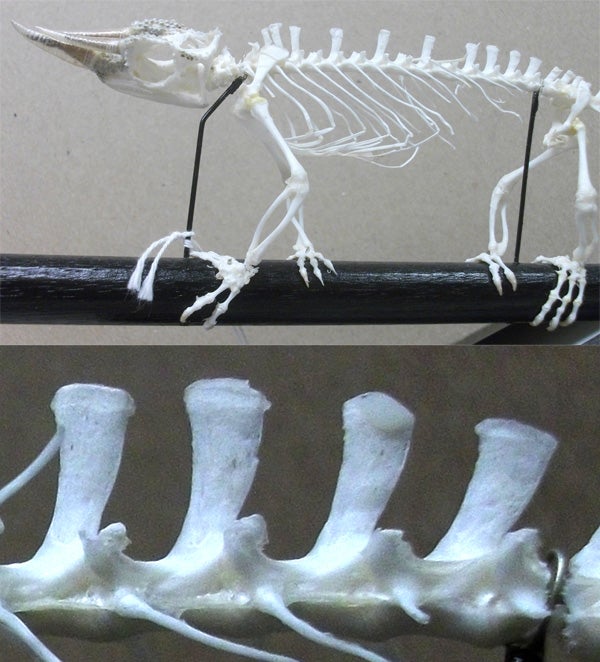

事實上,這裡的一些物種還額外具有特別高的神經棘,這使它們擁有強大的帆狀結構。這在烏桑巴拉三角變色龍中尤其突出。在這裡,我不會開始談論我正在準備的關於比較變色龍背側神經棘與帆背恐龍背側神經棘的手稿……(這個想法後來被其他作者採納)。

古生物學家現在眾所周知,Trioceros 變色龍具有高高的背側神經棘,這可能對某些恐龍的同樣高大的神經棘非常有趣。這裡是我拍攝的一些略有損壞的 T. jacksonii 骨骼照片(英國朴茨茅斯大學收藏),但請注意,這不是一個特別高棘的物種。其他地方線上提供了更優質的變色龍骨骼照片和 X 射線。

無論如何,Trioceros 變色龍實際上是一個異質群體,並且同樣,可以想象,分裂和進一步的分類學變化可能會在未來發生。再次,請注意,該群體記憶體在的一些分歧日期以及形態和生態變異遠超其他地方“屬”中存在的變異。但是,不要認為這使得物種本身變得那麼古老:Trioceros 內的大多數分歧似乎都發生在過去 500 萬年內(Ceccarelli et al. 2014)。

T. cristatus,幾種以“帆背”而聞名的 Trioceros 物種之一。照片由 Benjamin Klingebiel 拍攝,CC BY-SA 2.0。

其中一些譜系是胎生的。事實上,Trioceros 內的所謂“bitaeniatus 群”由相對較小、主要為山地、胎生的物種組成,因此看起來很可能是一個特殊的、呃,山地進化枝,它們的進化與上新世東非山地地區的發育密切相關(Ceccarelli et al. 2014)。該譜系的成員往往比屬於其他譜系的物種具有更三角形的頂骨嵴。傑克遜變色龍是該特定群體的一部分。

製作本文期間查閱的一些書籍。我沒有所有的書,但我正在努力。

這就是 Bradypodion、Calumma、Furcifer 和 Trioceros 的介紹(我的意思是,簡要、粗略地介紹)。但這還不是全部。還有更多的變色龍要談。在應該是本系列文章的第三部分也是最後一部分中,我們將研究這些不同變色龍譜系之間的關係告訴我們關於變色龍整體進化模式的什麼:隱蔽的、模仿樹葉的形態型別是該群體的原始型別,還是祖先變色龍是細尾、樹棲、形狀更傳統的動物?直到下次。

有關以前關於鬣蜥亞目蜥蜴的 Tet Zoo 文章,請參閱……

參考文獻 - -

Ceccarelli, F. S., Menegon, M., Tolley, K. A., Tilbury, C. R., Gower, D. J., Laserna, M. H., Kasahun, R., Rodriguez-Prieto, A., Hagmann, R. & Loader, S. P. 2014. Evolutionary relationships, species delimitation and biogeography of Eastern Afromontane horned chameleons (Chamaeleonidae: Trioceros). Molecular Phylogenetics and Evolution 80, 125-136.

Klaver, C. J. J. & Böhme, W. 1986. Phylogeny and classification of the Chamaeleonidae (Sauria) with special reference to hemipenis morphology. Bonner Zoologische Monographien 22, 1-64.

Martin, J. 1992. Chameleons: Nature’s Masters of Disguise. Blandford, London.

Raxworthy, C. J., Forstner, M. R. J. & Nussbaum, R. A. 2002. Chameleon radiation by oceanic dispersal. Nature 415, 784-787.

Stuart-Fox, D. & Moussalli, A. 2007. Sex-specific ecomorphological variation and the evolution of sexual dimorphism in dwarf chameleons (Bradypodion spp.). Journal of Evolutionary Biology 20, 1073-1081.

Tilbury, C. R. & Tolley, K. A. 2009. A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). Zootaxa 2079, 57-68.

Tolley, K. & Herrel, A. 2013. The Biology of Chameleons. University of California Press, Berkeley.