本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

一個眾所周知且反覆被提及的“規則”是,新的動物物種必須基於實際的物理標本,最好是儲存在公認的生物機構(通常是博物館)中的儲存遺骸。與新物種名稱相關的標本被稱為模式或正模式:它通常是身體(或身體的較好部分),但可以是身體的任何部分,或者 – 理論上 – 任何型別的組織樣本。

一張臭名昭著的照片,被用於描述一個聲稱的新物種。我不會在這裡討論它 - 如果你需要聽這個故事,請點選下面的連結。圖片來源:Bousfield & LeBlond 1995

然而,在動物學之外可能不為人知的是,這個“規則”並不像人們普遍認為的那樣嚴格和明確,而且對於究竟什麼可以被接受為模式標本,實際上存在一些分歧。 如果你記錄了一個新物種(透過照片證據),並決定將活著的個體 宣告為模式標本會怎麼樣?如果你有一張看似新物種的照片,並想用它作為新物種的基礎又會怎麼樣?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

這些立場並非純粹是理論上的。《國際動物命名委員會》(或 ICZN)實際上對於“正模式”的概念到底有多嚴格有些含糊(Dubois & Nemésio 2007,Donegan 2008),一些聲稱的活體動物物種僅根據照片證據命名,一些專家認為,我們應該考慮甚至傾向於使用照片資料而不是收集屍體(Minteer等. 2014,Marshall & Evenhuis 2015)。不,所涉及的物種並非被普遍接受,而且 大多數(如果不是全部)都處於有爭議的狀態。讓我們來看看其中的一些。當然,這裡的想法僅涉及四足動物……

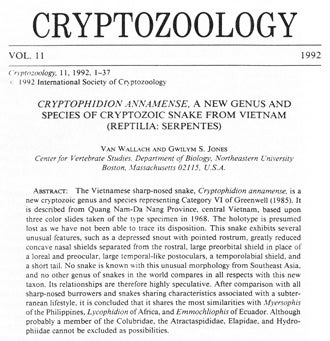

關於一條越南小蛇的有史以來最具爭議的論文之一。發表於 1994 年,而不是 1992 年!圖片來源:Wallach & Jones 1994

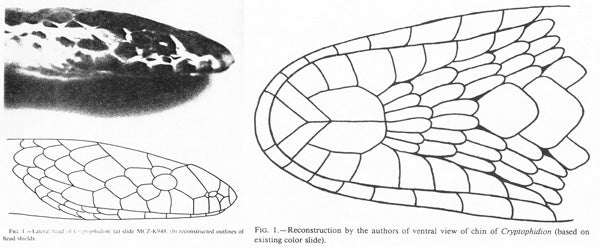

Cryptophidion anamense 是一種有爭議的越南蛇,於 1994 年命名(不是 1992 年,正如幾乎所有人所說的那樣*),基於美國海軍醫學研究小組在越南戰爭期間拍攝的一條已死亡標本的三張照片。標本本身下落不明,但有計劃將其捐贈給史密森尼學會國家自然歷史博物館 (Wallach & Jones 1994)。 在《神秘動物學》雜誌上發表這種聲稱的新物種被一些對神秘動物研究感興趣的人視為一個好兆頭:畢竟,這是好的、誠實的、分析性的動物學,對吧?唉,Cryptophidion (有時被稱為越南尖鼻蛇)的地位並沒有過多久就受到了嚴格的審查。 Wallach & Jones (1994) 認為Cryptophidion 與任何已知的蛇種都不匹配,並且他們列出了 8 個似乎支援其區別的特徵。 相反,Pauwels & Meirte (1996) 寫道,他們最初的印象是Cryptophidion 實際上可能是常見的陽光蛇 Xenopeltis unicolor,並且研究了 Wallach & Jones (1994) 列出的所有所謂的診斷特徵,認為每一個特徵都可以以某種方式解釋過去。

* 該雜誌的封面日期為 1992 年,但它於 1994 年 4 月出版。內部封面甚至說明了這一點。

Xenopeltis,美麗的陽光蛇。Cryptophidion 僅僅是被誤認為此分類群的標本嗎?圖片由 Bernard Dupont 拍攝。圖片來源:Bernard Dupont Flickr (CC BY-SA 2.0)

結案了嗎?不。這種重新鑑定遭到了 Lazell (1996) 和 Wallach & Jones (1996) 的挑戰,他們都認為該標本與Xenopeltis 在本質上和明顯上不同,並且這種提議有點侮辱原作者的專業知識。今天,大多數感興趣的人都知道 Pauwels & Meirte (1996) 的論點,即 Cryptophidion 與 Xenopeltis 同義,並且似乎已經達成共識,即 Cryptophidion 僅僅是被誤認的 Xenopeltis。然而,我不得不懷疑,追隨這一說法的人是否閱讀了 Wallach & Jones (1996) 的回應。 我不是蛇類專家,但它在我看來相當令人信服。Cryptophidion 不是 Xenopeltis。

左側,Wallach & Jones (1994) 解釋的 Cryptophidion 正模式。他們提供了另一個重建,因為該動物也從略微不同的角度拍攝了照片。右側,該標本的下頜和喉部鱗片,如圖 Wallach & Jones (1996) 所示。這不是陽光蛇。圖片來源:Wallach & Jones 1994, Wallach & Jones 1996

加拉帕戈斯粉紅色陸鬣蜥Conolophus marthae。 自 1986 年以來,訪問伊莎貝拉島沃爾夫火山的遊客報告說,那裡存在一種看似新的加拉帕戈斯鬣蜥,它是該火山特有的,並且以其引人注目的粉紅色調而聞名(Gentile等. 2009)。到 2009 年,已經收集了足夠的資料,Gentile & Snell (2009) 將其命名為新物種 Conolophus marthae。該種群不僅在解剖學上不尋常,而且它是包含所有其他加拉帕戈斯陸鬣蜥的進化枝的姊妹分類群,並且實際上保留了迄今為止在加拉帕戈斯特有動物中報告的最古老的進化分裂的遺傳證據。 可以預見的是,這一發現受到了大眾媒體的廣泛報道。

Conolophus marthae 標本(不是正模式),由 Gentile & Snell (2009) 繪製。圖片來源:Gentile & Snell 2009

在描述該物種時,作者使用了一隻自由放養的雄性,於 2006 年捕獲並分析,作為他們的正模式:他們沒有保留已死亡的標本。相關的動物被標記並植入了一個內部應答器(計劃是在死亡後找到並取回該動物的屍體)。 並且,同樣可以預見的是,這一決定很快受到了批評,Nemésio (2009) 認為不應遵循 Gabrile 及其同事使用的方法和程式。 然而,應該指出的是,該物種與此處討論的大多數其他物種的處境不太相同,因為收集了遺傳資料:C. marthae 不是僅根據照片發表的。

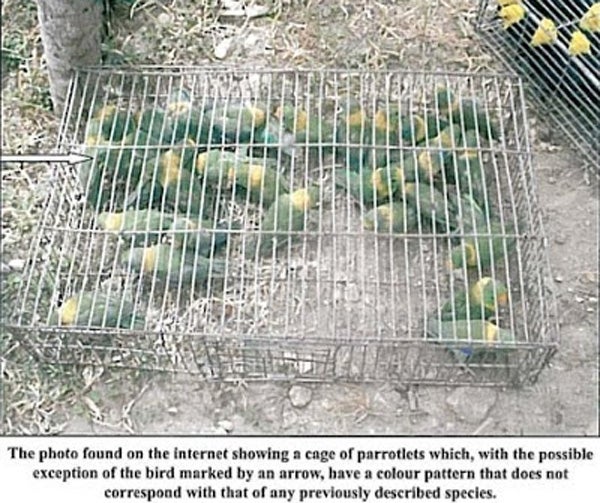

黃頸鸚鵡Forpus flavicollis。 2010 年,Bertagnolio & Racheli (2010) 提出了存在一種新的鸚鵡物種,這種物種是在哥倫比亞拍攝的圈養動物的線上照片中“發現”的。他們選擇的出版場所 - 觀鳥雜誌 - 似乎不適合命名新物種。 圍繞這一提議進行了廣泛的線上辯論,主要結論是在沒有收集標本的情況下,命名是無效的。

Bertagnolio & Racheli (2010) 發表的圈養黃頸鸚鵡。圖片來源:Bertagnolio & Racheli 2010

此外,所提出的物種的關鍵診斷特徵 - 黃色頸帶 - 有人提出,可能是由羽毛染色造成的,已知一些來自哥倫比亞的Forpus鸚鵡標本就存在這個問題(Donegan等. 2011)。 基於此資訊,美國鳥類學家聯盟南美分類委員會正式通過了一項決定,認為該物種無效。 Notton (2011) 也審查了此案例;他得出的結論是,該名稱在技術上是可用的,但這並不意味著稱為 F. flavicollis 的實體應該被接受為真實物種。

基蓬吉Rungwecebus kipunji。 在 21 世紀初,兩組不同的靈長類動物學家在坦尚尼亞觀察到了一種不尋常的、長毛的、像獼猴一樣的猴子。 它最終被命名為高地獼猴或基蓬吉,該物種最初被認為是獼猴屬Lophocebus的一部分(Jones等. 2005),但後來發現它屬於家族樹上的其他位置,值得擁有自己的屬名。

描繪基蓬吉生活的藝術作品。圖片由 Zina Deretsky,國家科學基金會提供;公共領域中的影像。圖片來源:Zina Deretsky 國家科學基金會維基百科

本文在這裡討論的重點是,沒有收集正模式,而是使用“照片中的成年雄性(圖 2)”來充當這一角色。該物種的保護狀況被宣告為不收集已死亡標本的原因(Jones等. 2005)。這一切並非沒有引起注意,隨後進行了一些信件往來(Landry 2005,Moser 2005,Polaszek等. 2005,Timm等. 2005),某些作者認為在沒有模式標本的情況下不應該命名該分類群。與我上面所說的相符,其他人對此提出異議,說 ICZN 並不嚴格要求物理模式標本(Polaszek等. 2005)。然後,其他人對此提出了異議 (Moser 2005)。 在這種特殊情況下,最初的命名事件的爭議狀態現在已無關緊要,因為已獲得了已死亡的標本。我之前已經詳細撰寫過此案例;請參閱下面的連結。

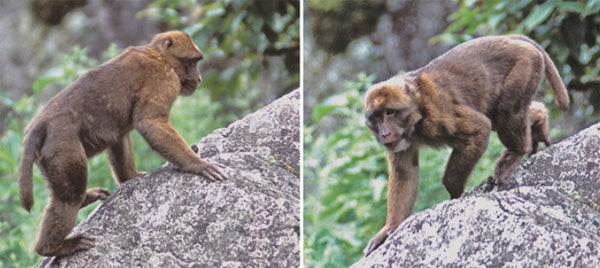

阿魯納查爾獼猴Macaca munzala。 自 20 世紀 90 年代末以來,人們懷疑印度東北部偏遠的阿魯納查爾邦特有的一種大型、健壯、黑色、短尾獼猴是一個新的分類群。 Sinha等人(2005)最終詳細闡述了這一假設,他們將獼猴命名為新物種M. munzala。 在沒有討論的情況下,他們的命名僅基於照片,他們將一個仍在野外生存的被拍照的個體視為正模式(Sinha等. 2005)。 自發表原始論文以來,已經獲得了(獵人射殺的)已死亡標本。與此處討論的幾乎所有其他案例相反,M. munzala 的發表似乎並未在文獻中引起辯論或討論(儘管它可能引起了;我不能假裝跟上所有文獻)。

在野外拍攝的阿魯納查爾獼猴,來自 Sinha 等. (2005)。圖片來源:Sinha 等. 2005

然而,Biswas等. (2011) 收集並比較了許多南亞獼猴種群的資料,並且不支援M. munzala 相對於阿薩姆獼猴 M. assamensis 的區別。阿魯納查爾種群的不尋常特徵似乎反映了對涼爽山區環境的適應;它可能是一個正在形成的亞種或物種(Biswas等. 2011)。

圈養的金髮捲尾猴。照片由 Miguelrangeljr 拍攝。圖片來源:Miguelrangeljr 維基百科(CC BY-SA 3.0)

金髮捲尾猴(或稱金色捲尾猴)'Cebus queirozi'。 近年來,無論是透過野外實地發現還是分類修訂和拆分,都有許多新的南美猴類物種被命名。其中之一是Cebus queirozi,一種來自巴西大西洋森林的新捲尾猴,由Mendes Pontes等(2006)命名(實際上,物種名稱僅歸於Mendes Pontes和Malta兩人,三位作者中的兩位……我真希望作者們不要這樣做。奇普基的描述者也做了同樣的事情)。Mendes Pontes等(2006)解釋說,這種新猴子是從一個由18個個體組成的單獨社會群體中發現的,該群體被發現孤立地生活在以甘蔗種植園為主的地區。基於新物種的“稀有性和易受影響性”(他們認為它“正處於滅絕的邊緣”),他們選擇不採集(委婉說法是殺死並保留)標本,而是拍攝一個活體個體,將其指定為模式標本,然後放生。事實上,他們在討論這個決定時引用了在奇普基描述之後發表的論文。討論結束了嗎?呃,沒有。

Mendes Pontes等(2006)視為假定新分類群Cebus queirozi的模式標本。來源:Mendes Pontes et al. 2006

2006年還發表了一篇論文,其中另一組作者(de Oliveira & Langguth 2006)選擇正式承認一種長期以來為人所知但缺乏正式選定模式標本的捲尾猴物種,即Caitaia捲尾猴C. flavius,一種17世紀歐洲博物學家就已知的猴子。現在人們普遍認為C. flavius和C. queirozi是同一個物種,C. flavius具有優先權。因此,最初聲稱C. queirozi既是新物種,又僅作為一個微小的殘存種群存在的說法不再正確,儘管請注意該物種仍然極度瀕危。最近的分類修訂為將包含該物種的捲尾猴類群與Cebus分開並確認為獨立的Sapajus屬提供了支援。

Nardelli (2015)發現並討論的兩種金冠葉猴標本。來源:Nardelli 2015

金冠葉猴 Presbytis johnaspinalli。這裡討論的最奇怪的案例之一是圈養猴子,它們最初是在網上照片中“發現”的,並由Nardelli(2015)命名為新物種。Nardelli(2015)認為,這些動物——似乎起源於蘇門答臘,並在各種動物收藏中發現——與任何公認的物種都不匹配,並且具有與屬於葉猴屬Presbytis的形態和皮毛一致的特徵。因此,僅憑照片就命名了一個新物種。

同樣,這個提議很快就受到了挑戰。Nijman(2015)認為這些動物不是Presbytis猴子,而是具有更典型的Trachypithecus,即烏葉猴的特徵(最明顯的是頭部向前延伸的毛髮邊緣)。此外,它們不尋常的顏色更可能是由於不擇手段的動物經銷商為了提高其商品的價值而進行的故意漂白造成的。此外,Nijman認為,這些猴子可以被確定為來自爪哇的黑葉猴T. auratus。還應該指出的是,儘管《國際動物園新聞》作為出版物非常出色且受人尊敬,但它真的不是命名新物種的合適場所。

“金冠葉猴”(左圖)的標本真的是黑葉猴的漂白標本嗎?Nijman(2015)對此提出了質疑。來源:Nijman 2015

白頰獼猴 Macaca leucogenys。是的,又是另一種獼猴,也是一種聲稱與阿魯納恰爾獼猴棲息的同一片大致區域的新物種。M. leucogenys由Li等(2015)命名,用於在西藏東南部觀察和捕獲的標本,並根據皮毛、皮膚顏色和陰莖形狀的各種特徵被認為是獨特的。同樣,這種命名是在照片證據的基礎上進行的,沒有采集實物標本;作者指出了“倫理方面的擔憂”,因為殺害標本,他們引用了M. munzala和奇普基的命名作為先例。在撰寫本文時,我不知道有任何已發表的對此項仍然很新的研究的批評。

透過相機陷阱拍攝的白頰獼猴標本照片。圖片來自Li等(2015)。來源:Li et al. 2015

值得注意的是,Li等(2015)認為M. munzala是一個有效的物種:他們注意到Biswas等(2011)的論點,即該地區的獼猴實際上代表瞭解剖學上可變的、正在進化的阿薩姆獼猴M. assamensis種群,但只是說這項研究表明存在未解決的分類問題。

這個物種列表遠非完整——我可能會在另一篇文章中討論其他相關案例。但即使從目前討論的少數幾個案例來看,也有一些事情很突出。這裡討論的大多數動物都是靈長類動物,這不是巧合。與其他任何動物群體相比,那些研究它們的人都儘量避免殺死他們研究的動物,原因很明顯(我的意思是那些涉及倫理和同情心的原因)。

還要注意,在沒有收集模式標本或僅憑照片證據就命名物種的決定,往往會造成問題。相關物種的有效性本身成為廣泛討論的主題,理想情況下需要透過接觸實物標本來解決的解剖學差異問題變得至關重要,並且有時會提出關於低標準甚至欺詐和詭計的問題。

然而,我同意那些認為在某些情況下照片可能就足夠了,甚至可能是必要的觀點。為了讓它發揮作用——而且這正在被越來越多地討論(例如,Minteer等 2014,Marshall & Evenhuis 2015,Ceriaco等 2016)——我們需要高標準。在遠處拍攝的模糊動物照片是行不通的。

關於此處提及問題的先前Tet Zoo文章,請參見...

參考文獻 - -

Bertagnolio, P. & Racheli, L. 2010. 來自哥倫比亞的新鸚鵡,Forpus flavicollis. Avicultural Magazine 116, 128-133.

Biswas, J., Borah, D. K., Das, A., Das, J., Bhattacharjee, P. C., Mohnot, S. M. & Horwich, R. H. 2011. 神秘的阿魯納恰爾獼猴:其在印度東北部的生物地理學、生物學和分類學。American Journal of Primatology 73, 1-16.

Ceriaco, L. M. P., Gutierrez, E. E. & Dubios, A. 2016. 基於攝影的分類學對於生物科學是不充分、不必要且可能有害的。Zootaxa 4196, 435-445.

de Oliveira, M. M. & Langguth, A. 2006. 重新發現馬格雷夫的捲尾猴併為Simia flavia Schreber, 1774(靈長目,捲尾猴科)指定新模式。Boletim do Museu Nacional: Nova Série: Zoologia 523, 1-16.

Donegan, T. M. 2008. 新的物種和亞種描述不應該總是需要死的模式標本。Zootaxa 1761, 37-48.

Donegan, T. M., Quevedo, A., McMullan, M. & Salaman, P. 2011. 2011年發生在哥倫比亞或報道的鳥類物種的狀態修訂。Conservación Colombiana 15, 4-21.

Dubois, A. & Nemésio, A. 2007. 新物種或亞種的命名是否要求將憑證存放在收藏品中?Zootaxa 1409, 1-22.

Gentile, G., Fabiani, A., Marquez, C., Snell, H. L., Snell, H. M., Tapia, W. & Sbordoni, V. 2009. 加拉帕戈斯群島一種被忽視的粉紅色陸鬣蜥物種。Proceedings of the National Academy of Sciences 106, 507-511.

Jones, T., Ehardt, C. L., Butynski, T. M., Davenport, T. R. B., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & De Luca, D. W. 2005. 高地白眉猴Lophocebus kipunji:一種新的非洲猴子。Science 308, 1161-1164.

Landry, S. O. 2005. 什麼構成適當的描述?Science 309, 2164.

Lazell, J. D. 1996(1993年)。Cryptophidion 不是 Xenopeltis(對Pauwels & Meitre的回應)。Cryptozoology 12, 101-102.

Marshall, S. A. & Evenhuis, N. L. 2015. 沒有死屍的新物種:以南非一種引人注目的Marleyimyia Hesse新物種(雙翅目,蜂虻科)為例,論證基於照片的描述。ZooKeys 525, 117-127.

Minteer, B. A., Collins, J. P. & Puschendorf, R. 2014. 避免(再)滅絕。Science 344: 260-261.

Moser, M. 2005. 模式墨水。Science e-letters http://www.sciencemag.org/cgi/eletters/309/5744/2163c

Nardelli, F. 2015. 來自巽他地區的一種新的疣猴亞科:金冠葉猴Presbytis johnaspinalli,sp. nov. International Zoo News 62, 323-336.

Nijman, V. 2015. 對Presbytis johnaspinalli的反駁。International Zoo News 62, 403-406.

Notton, D. G. 2011. 哥倫比亞鸚鵡Forpus flavicollis (Bertagnolio and Racheli 2010)名稱的有效性和可用性。Bulletin of the British Ornithologists’ Club 131, 221-224.

波韋爾斯, O. & 梅爾特, D. 1996 (1993年). 《越南隱蛇》的現狀。神秘動物學 12, 95-101。

波拉謝克, A., 格拉布, P., 格羅夫斯, C., 埃哈特, C. L. & 布坦斯基, T. M. 2005. 何為恰當的描述?回應。科學 309, 2164-2166。

辛哈, A., 達塔, A., 馬杜蘇丹, M. D. & 米什拉, C. 2005. 《芒扎拉獼猴》:一種來自印度東北部阿魯納恰爾邦西部的獼猴新種。國際靈長類學雜誌 26, 977-989。

蒂姆, R. M., 雷米, R. R. & 美國哺乳動物學會命名委員會. 2005. 何為恰當的描述?科學 309, 2163-2166。

瓦拉赫, V. & 瓊斯, G. S. 1994 (1992年). 《越南隱蛇》:一種來自越南的隱居蛇的新屬和新種(爬行綱:蛇目)。神秘動物學 11, 1-37。

瓦拉赫, V. & 瓊斯, G. S. 1996 (1993年). 《隱蛇屬》是一個有效的分類單元(對波韋爾斯和梅爾特的回應)。神秘動物學 12, 102-113。