本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

提到“鼴鼠”(或molerat,或mole rat)這個詞,大多數人(包括動物學家)都會想到Heterocephalus glaber,即來自衣索比亞、索馬利亞和肯亞的非凡裸鼴鼠或沙狗。但這僅僅是非洲鼴鼠輻射演化出的眾多物種之一,這些物種分佈在整個撒哈拉以南非洲地區。鑑於網上關於裸鼴鼠的資訊已經非常多了,我在這裡主要會避免討論這個物種[頂部使用的圖片顯示的是安塞爾鼴鼠Fukomys anselli;照片由Headster拍攝,CC BY 3.0]。

一隻裸鼴鼠女王 - 要麼可愛又好看,要麼是噩夢般的醜陋。圖片由Chomez拍攝,屬於公有領域。

我們首先要說明的是,我們在這裡專門討論的是Bathyergidae科的鼴鼠或鼢鼠,而且僅限於Bathyergidae科的鼴鼠或鼢鼠:其他形態和生態上相似的齧齒動物物種也被稱為鼴鼠,但它們不屬於Bathyergidae科。這些物種——包括Nannospalax和Spalax屬的歐亞盲鼴鼠——被歸類為Spalacinae亞科或Spalacidae科。它們似乎是鼠形亞目動物——龐大的齧齒動物類群的一部分,包括小鼠、大鼠、倉鼠、田鼠、沙鼠等等——因此與Bathyergidae科動物相去甚遠。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保未來能夠繼續產出關於塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的報道。

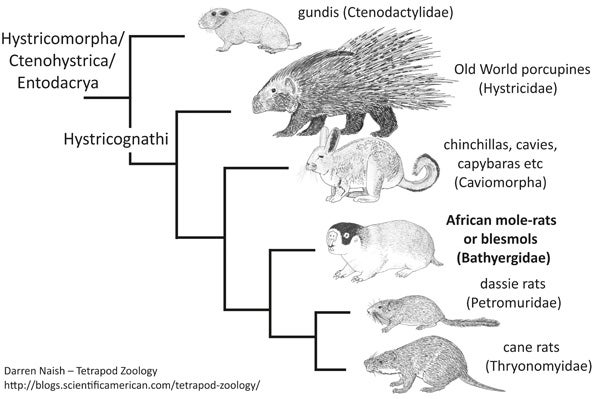

豪豬亞目/櫛豚鼠亞目/Entodacrya分支圖,基於Huchon等人(2002)和Fabre等人(2012)發表的分子系統發育樹。 這棵樹(以及其他幾個齧齒動物分支圖)來自我正在準備中的教科書。

如果您想知道,Bathyergidae科似乎是豪豬亞目或櫛豚鼠亞目的一部分,即巖豚鼠-豪豬-豚鼠類群,也稱為Entodacrya。 在這個類群中,Bathyergidae科似乎與巖狸鼠科(Petromuridae)和蔗鼠科(Thryonomyidae)接近,然後與舊大陸豪豬和豚鼠類動物接近(Huchon & Douzery 2001, Huchon et al. 2002, Fabre et al. 2012, Patterson & Upham 2014)。 這些類群中的一些(但不是全部)傳統上被歸入一個被稱為Phiomorpha的豪豬亞目集合中。 關於系統發育和分類學,當然還有更多要說的,但我們必須繼續前進。

豪豬亞目/櫛豚鼠亞目/Entodacrya齧齒動物蒙太奇。 這裡顯示的類群是蔗鼠、巖狸鼠、櫛鼠、舊大陸豪豬、非洲鼴鼠和豚鼠類動物(以毛絲鼠科的Lagidium為代表)。 圖片來自Tet Zoo教科書專案。

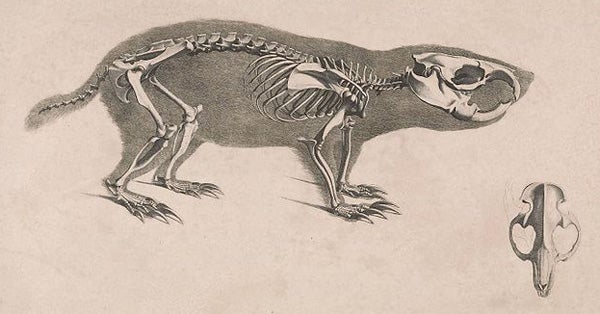

Bathyergidae科的鼴鼠是緊湊、短尾的齧齒動物,眼睛很小,耳朵幾乎看不見。 它們的大而白的門牙即使在嘴巴閉合時也暴露在外,嘴唇實際上是在門牙後面閉合的。 在某些物種的門牙上存在明顯的凹槽。 下頜的門牙能夠獨立移動(這在哺乳動物中是獨一無二的嗎?),它們的長根佔據了顱骨內部的很大一部分,並增加了顱骨的強度(“一根橫截面為平方毫米的鋼棒,只有在施加3公斤的重量時才能穿透——這相當於每平方英寸約8英擔” (Hanney 1977))。 長爪是典型的特徵,非常短的、天鵝絨般的皮毛也是如此,這種皮毛廣泛存在於穴居哺乳動物中(Heterocephalus 是明顯的例外)。

Bathyergus suillus的骨骼和頭骨,由Christian Heinrich Pander在1821年繪製(公有領域圖片)。 我主要看到爪子和門牙。

一些物種身上有醒目的斑紋,特別是Georychus屬,具有深色面罩、淺色眼圈和明顯的二色性。 我想知道這是為什麼——對於幾乎看不到任何東西的穴居群體來說,這並不是人們所期望的。 據說鼴鼠是“有趣的寵物”,但是(驚喜)“有些物種會出乎意料地咬人;即使是新生兒也會造成嚴重的咬傷” (Nowak 1999, p. 1636)。

在自然狀態下的,具有相當醒目標記的開普敦鼴鼠或鼢鼠(Georychus capensis)。 照片由Nigel C. Bennett拍攝,CC BY-SA 3.0。

鼴鼠是草食性動物,大多數物種依賴地下植物儲存器官和根,儘管有些物種也吃草、草本植物,偶爾也吃無脊椎動物,甚至其他齧齒動物。 一些物種將植物部分儲存在特殊的洞穴室中,有些物種只會吃掉根或地下植物儲存器官的一部分,顯然是故意讓其恢復和再生,以便長期利用。 它們建造的洞穴可能非常長:人們已經發現普通鼴鼠的洞穴系統超過1公里長,而一些裸鼴鼠的洞穴超過3公里長 (Jarvis 2001)。 不是筆誤:超過3公里。

一隻看起來相當憤怒的Fukomys anselli。 照片由Anfimo拍攝,屬於公有領域。

這幾個屬都不是特別為人所知或廣為人知。 除了Heterocephalus屬外,還有Cryptomys屬(包含大約七個普通鼴鼠物種)、Fukomys屬(以2006年之前包含在Cryptomys屬中的一組物種命名)、Georychus屬(開普敦鼴鼠)、Heliophobius屬(絲鼴鼠)和Bathyergus屬(沙丘鼴鼠)。 一些普通鼴鼠物種是群居的(另一些是獨居的),非繁殖個體負責收集根、挖掘隧道和照顧單對繁殖夫婦的幼崽。 提到群居性和單對繁殖夫婦,自然會讓你想起裸鼴鼠中存在的真社會性系統,其中特別大的女王是相對龐大 colony 中唯一的繁殖雌性,低等級的個體具有被抑制的繁殖能力,過著一生只工作的生活:它們維護洞穴、照顧幼崽等等。 而且,是的,相對於你可能猜測的,它們的 colony 非常龐大:平均有80個個體,最多可達300個。

一張圈養的Fukomys mechowi的略顯超現實的圖片。 照片由Nikolai Barbel拍攝,CC BY-SA 3.0。

一段時間以來,普遍的假設似乎是裸鼴鼠的真社會性是從Cryptomys和Fukomys普通鼴鼠的也具有真社會性但不太“極端”的生物學進化而來的……或者,至少是從類似普通鼴鼠的鼴鼠進化而來的。 這些真社會性鼴鼠(真社會性普通鼴鼠和裸鼴鼠)比大多數其他鼴鼠居住在更乾旱的地方,而且在對地下植物儲存器官和根的依賴方面,它們是最專業的,因此,某種趨向於乾旱地區專業化、體型越來越小、地下植物儲存器官/根專業化和真社會性增加的趨勢看起來是一種可能性。

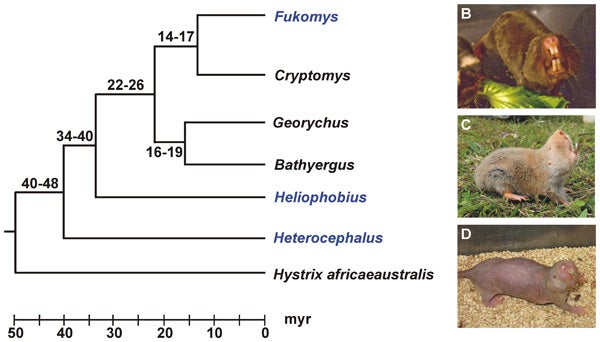

左側是Bathyergidae科鼴鼠的分子系統發育樹 - 請注意Heterocephalus屬的分化有多早,以及Heterocephalus屬如何成為該進化枝其餘部分的姐妹群。 右側的影像顯示了 (B) Fukomys屬、(C) Heliophobius屬和 (D) Heterocephalus屬。 B和C由Sharry Goldman拍攝; D由Radim Šumbera拍攝。 完整影像來自 Seney et al. (2009), CC。

但是,考慮到裸鼴鼠並非巢狀在Cryptomys屬或Fukomys屬中,這從來沒有道理。 相反(看看上面的分子系統發育樹,來自 Seney et al. (2009)),它似乎是該類群中最早分化的譜系,分子鐘資料表明它的分化大約在4000萬年前(順便說一句,這種可能性尚未得到化石的支援:Heterocephalus屬有很多化石——至少已經命名了三個已滅絕的物種——但其中最古老的化石來自中新世)。 那麼,也許普通鼴鼠和Heterocephalus屬中存在的真社會性是趨同進化而來的? 透過將社會行為模式對映到分子系統發育樹上,Faulkes et al. (2004) 暗示真社會性甚至可能是Bathyergidae科的原始狀態,而獨居生活方式是從這種狀態進化而來的。 這似乎相當激進,特別是考慮到真社會性是多麼重要(這是一種哺乳動物中其他地方未知的策略),但至少這是合理的。

順便說一句,Heterocephalus屬相對於Bathyergidae譜系的所有其他成員來說都非常獨特,以至於Patterson & Upham (2014) 認為應該給它自己的“科”:Heterocephalidae科。 你可以看到他們的邏輯,即使(像我一樣)你認為像這樣的單型“科”在哲學上是多餘的(我的意思是Heterocephalus譜系已經有一個獨特的名稱,即Heterocephalus)。

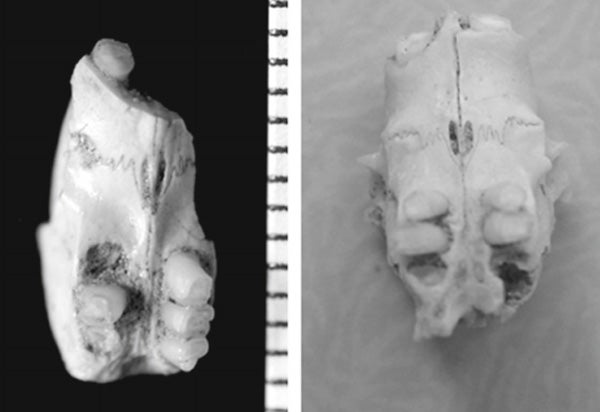

Heterocephalus屬有很多化石,這個譜系包括裸鼴鼠。 這些部分頭骨——都來自坦尚尼亞的更新世——代表已滅絕的物種H. manthii(左側)和H. quenstedti(來自Denys 2011)。

沙丘鼴鼠 (Bathyergus屬) 也群居生活(這些群體由大約五個個體組成)。 它們的不尋常之處在於它們僅限於非洲西南角乾旱、多沙的地區,並且體型特別大:開普敦沙丘鼴鼠B. suillus的大型雄性可以達到33釐米長,933克重,這使得該物種成為現存最大的穴居齧齒動物。

如果 Bathyergidae科如此古老,為什麼它們僅限於撒哈拉以南非洲地區? 它們真的應該分佈更廣泛,而且我們有誘人的跡象表明它們曾經分佈廣泛:以色列曾報道過一種下中新世的鼴鼠,儘管它尚未得到詳細描述(據我所知)。 Kingdon (1997) 認為,它們在北非的缺失是由於它們被一個生態相似的、更年輕的類群——根鼠或竹鼠——所取代,而Faulkes et al. (2004) 提出,Spalacinae亞科的Spalax屬可能是“取代者”。 也許這兩個類群都篡奪了Bathyergidae科的地位。 唉,與這類提議一樣,它們並不特別令人滿意,因為我們沒有實際資料表明根鼠或Spalacinae亞科動物在任何方面都比Bathyergidae科鼴鼠“優越”,而且(目前)尚不清楚為什麼會發生競爭性取代並導致該類群滅絕。

這兩個穴居齧齒動物譜系——Tachyoryctes屬(左側)和/或Spalax屬——的成員是否以某種方式將Bathyergidae科鼴鼠從它們曾經出現的地區驅逐出去? Tachyoryctes屬圖片由Eduard Rüppell拍攝,屬於公有領域(我不敢相信公有領域中沒有好的Tachyoryctes屬照片)。 Spalax屬圖片由Vivan755拍攝,CC BY-SA 3.0。

對於我們大多數人來說,穴居齧齒動物並不是特別熟悉的動物,但它們的多樣性、廣泛的分佈和地質壽命表明,它們代表著一個非常成功的進化事件。 它們蘊藏著驚人的行為、社會策略、生活方式、生理機制和解剖學適應性多樣性。 此外,進化過程——正如本文中暗示的那樣——在不同的譜系和不同的洲,一次又一次地重複發明了類似適應性的齧齒動物。 我們將在未來的某個時候拜訪那些其他的穴居齧齒動物,哦,是的。 我甚至沒有提到鼴鼠的頜部肌肉(向Philip Cox致歉)。

如果你喜歡齧齒動物——而且你顯然喜歡,因為你讀完了整篇文章——你真的應該買這件T恤,也許還可以穿上它……

此處有售。 這是最暢銷的Tet Zoo T恤!

有關之前關於齧齒動物的Tet Zoo文章,請參閱……

參考文獻 - -

Denys, C. 2011。齧齒動物。 在 Harrison, T. (ed) Laetoli古生物學和地質學:人類進化背景。 第二卷:化石人科動物和相關動物群。 Springer,第15-53頁。

Faulkes, C. G.、Verheyen, E.、Verheyen, W.、Jarvis, J. U. M. & Bennett, C. 2004。 非洲鼴鼠(科:Bathyergidae)遺傳分化和物種形成的系統地理模式。 分子生態學 13, 613-629。

Hanney, P. W. 1977。 齧齒動物:它們的生活和習性。 David & Charles, Newton Abbot, London, Vancouver。

Huchon, D. & Douzery, E. J. P. 2001。 從舊世界到新世界:豪豬形亞目齧齒動物的系統發育和生物地理學的分子編年史。 分子系統發育與進化 20, 238-251。

Huchon, D.、Madsen, O.、Sibbald, M. J. J. B.、Ament, K.、Stanhope, M. J.、Catzeflis, F.、de Jong, W. W. & Douzery, E. J. P. 2002。 齧齒動物系統發育和齧齒類動物進化的時間尺度:來自使用三個核基因的廣泛類群抽樣的證據。 分子生物學與進化 19, 1053-1065。

Jarvis, J. U. M. 2001。 非洲鼴鼠。 在 MacDonald, D. (ed) 新哺乳動物百科全書。 牛津大學出版社(牛津),第690-693頁。

Kingdon, J. 1997。 金頓非洲哺乳動物野外指南。 Academic Press, San Diego。

Nowak, R. M. 1999。 沃克世界哺乳動物,第二卷(第六版)。 約翰·霍普金斯大學出版社,巴爾的摩和倫敦。

Patterson, B. D. & Upham, N. S. 2014. 來自非洲之角新近被認可的科,異頭科(齧齒目:櫛豚鼠亞目)。 林奈學會動物學雜誌 172, 942-963。