本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

美國有數百萬人服用他汀類藥物(如立普妥)來降低膽固醇,以預防或治療心臟病。他汀類藥物的成功引發了人們採取類似先發制人策略的想法,以滿足對新型阿爾茨海默病藥物的迫切需求。

在最近一期的《科學進展》中,來自三所歐洲大學的研究人員提出了一種新的方法來開發預防性藥物,該方法基於對引發阿爾茨海默病的關鍵生化過程的理解。然後,該團隊利用這些知識追蹤到一種似乎可以阻止病理的FDA批准藥物,他們將其稱為“神經他汀”。

這項工作還處於非常早期的階段。它是使用基因工程改造的線蟲進行的,而不是小鼠。而且,這種藥物,一種名為貝沙羅汀的抗癌劑,有一種副作用,會提高稱為甘油三酯的脂質,這可能會使其不適合作為類似他汀類藥物長期使用。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞工作: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

此外,貝沙羅汀在兩項小型臨床試驗中未能達到阻止或減緩疾病的目標,而且,如果這還不夠,它還難以穿過血腦屏障。一家報道該研究的報紙宣揚了標題:“可以阻止數百萬人患上痴呆症的藥丸”。現在,這甚至不是一廂情願的想法,儘管《每日郵報》上的故事可能確實達到了其獲得大量點選的主要臨床終點。

那麼,這一切有什麼好的呢?來自劍橋大學、隆德大學和格羅寧根大學的團隊使用詳細的數學方法來模擬疾病過程如何展開,以最佳化尋找能夠阻止痴呆症造成的分子破壞的候選藥物的前景。

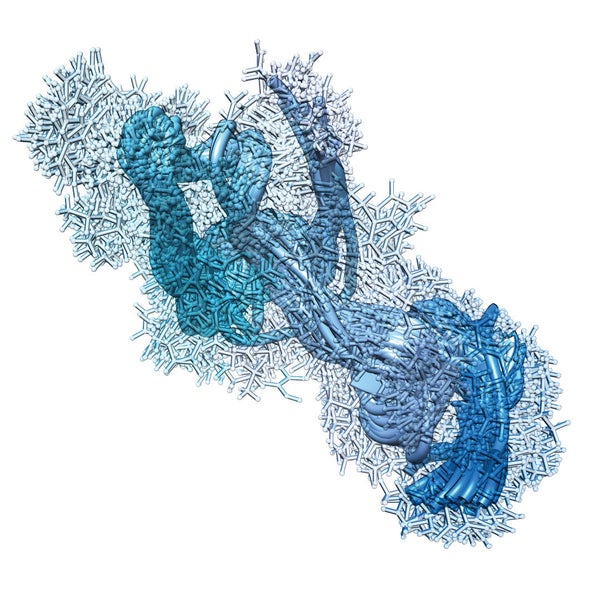

對阿爾茨海默病大腦的屍檢發現,腦細胞之間會形成阻礙交流的肽團塊,並最終助長神經元的破壞。研究人員的模型揭示了聚集反應中各種過程的演變速度——換句話說,即決定肽何時結合或如化學家所說“自組裝”的化學動力學。

利用有關聚集率的資訊,研究人員繼續尋找潛在的候選藥物,這些藥物將透過破壞澱粉樣蛋白-β肽形成有毒垃圾堆所需的精確時機來發揮作用。

追蹤動力學可以建立碎片積累的微觀年表:單個澱粉樣蛋白-β分子何時首次粘合在一起,以及正在萌芽的聚集體(或稱寡聚體)何時生長形成聚集在一起的微小纖維(原纖維)。隨著原纖維透過催化其表面上形成更多寡聚體來加速聚集,時間線會繼續進行。

對這些步驟的測量可以與疾病的臨床進展相匹配,無論是在一個人出現認知問題之前還是之後。擁有這些資訊可能允許設計藥物以預防疾病——一種假設的神經他汀——或在做出診斷後進行治療。"

該論文的資深作者、劍橋大學的 Michele Vendruscolo 表示,該團隊的模型表明,貝沙羅汀將在澱粉樣蛋白-β肽形成寡聚體的最早階段起作用,但隨著病理的繼續,它將不起作用。用貝沙羅汀治療的阿爾茨海默病線蟲繼續正常活動,而未經治療的線蟲則放慢了步伐。(貝沙羅汀在人體臨床試驗中失敗的前提是,該藥物將以不同的作用機制在疾病後期從大腦中去除澱粉樣蛋白肽。)

即使作為預防措施,攝入貝沙羅汀也可能徒勞,因為它難以進入大腦,而且還會升高甘油三酯。Vendruscolo 強調,該研究的成功並非取決於將貝沙羅汀標記為可能的阿爾茨海默病藥物。相反,模擬澱粉樣蛋白-β的動力學,然後利用這些知識來尋找潛在藥物的能力,為通用的阿爾茨海默病藥物發現機器鋪平了道路。實際上,相同的技術可用於模擬參與阿爾茨海默病病理的其他分子,或為其他神經退行性疾病做同樣的事情。“貝沙羅汀是原理的證明,” Vendruscolo 說,“但實際上,我們已經有其他以相同方式起作用的化合物。一些潛在的神經他汀比貝沙羅汀更有效,他指出,並補充說:“貝沙羅汀可能不會成為有效的預防性藥物,但我們已經有了更好的化合物。”

對該研究的反應是謹慎的,但絕非不屑一顧。阿爾茨海默病協會的 James Hendrix 表示,抗聚集藥物可能與其他正在開發的去除澱粉樣蛋白-β的藥物一起起作用,這是一種治療神經疾病的方法,讓人想起 HIV 或癌症的藥物雞尾酒。阻止肽堆積可能是聯合療法中不可或缺的一部分。“我認為將這種策略視為攻擊該疾病的另一種方式非常重要,”亨德里克斯說。

肯塔基大學的教授 Harry LeVine 回憶說,當他在帕克-戴維斯(現為輝瑞的子公司)從事藥物開發工作時,曾分析過澱粉樣蛋白-β的動力學反應。他的實驗室沒有進行單一的整體分析,而是採取了《科學進展》研究中記錄的方法,而是選擇按一系列步驟來研究動力學。一種可能的藥物化合物將接受單獨的測試,以確定它如何在聚集的每個階段(成核(首次纏結)、寡聚體、原纖維等)與澱粉樣蛋白-β相互作用。這樣,資料中的細微影響或技術假象可能更加明顯。“這是一個非常複雜的系統,” LeVine 說。“可能會發生很多事情,因此解釋它可能很困難。”(《科學進展》論文的研究人員認為,所有步驟都需要一起建模才能理清聚集過程。)

LeVine 說,製藥行業對開發抗聚集劑感興趣,但後來退縮了。“有很多化合物被認為可以阻止聚集,但當它們透過臨床試驗時,並沒有顯示出效果,”他說。“現在有很多原因可以解釋為什麼會這樣。製藥公司不一定有興趣追蹤所有這些原因。”

也許他們應該表現出更多的興趣。製藥公司仍然在尋找干擾疾病相關生化過程動力學的化合物方面擁有深厚的專業知識。這種知識非常必要。據估計,阿爾茨海默病病例數預計將從目前的全球 4000 萬例激增至未來 35 年的 1.3 億例。

參與其中將是對開發“每日一藥”現狀的背離——例如,另一種丙型肝炎化合物。是的,風險很高。但是《科學進展》的研究顯示了追蹤澱粉樣蛋白的潛力。而且,如果僅僅一種化合物成功減緩了阿爾茨海默病無情的進展,其回報將是匹敵立普妥或該行業歷史上任何其他最高收入藥物的重磅炸彈。