本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

科學家永遠不會找到一個導致抑鬱症的單一基因——也不會找到兩個或 20 個。但在 20,000 個人類基因以及成千上萬種蛋白質和分子中,它們以某種方式開啟這些基因或調節它們的活動,其中有一些線索指向抑鬱症的根源。最近出現了一些工具,可以識別在誘發抑鬱症或防止抑鬱症方面起作用的生物途徑,並且有望為治療精神和神經系統疾病提供新的藥物療法。

發表在《神經元》雜誌上的一篇最近的論文說明了這種方法令人眼花繚亂的複雜性,以及這些技術在精確定位可能在控制抑鬱症中起作用的關鍵基因的能力。《大眾科學》採訪了該論文的資深作者——來自紐約西奈山伊坎醫學院的神經科學家埃裡克·內斯特勒。內斯特勒談到了這項研究在打破製藥研究僵局方面的潛力,這種僵局阻礙了治療腦部疾病的藥物開發。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

《大眾科學》:抗癌戰爭的最初幾年遇到了巨大的挫折。現在癌症的情況看起來有所好轉。您是否預計神經科學在精神疾病方面也會出現類似的軌跡?

埃裡克·內斯特勒:我確實這麼認為。我只是覺得這需要更長的時間。35年前,我在醫學院時就提出了這樣一種觀點:確定一個人的具體病理生理學是指導癌症治療的一種手段。現在過了三十年,我們終於看到了這種情況發生的那一天。我絕對認為,對於主要的腦部疾病也會發生同樣的情況。大腦只是更加複雜,疾病也更加複雜,因此需要更長的時間。

《大眾科學》:您對可能需要多長時間有任何估計嗎?

埃裡克·內斯特勒:我不認為會是30年,因為我們從癌症和免疫學等其他領域學到了很多東西。這將指導我們,並在我們在大腦方面取得進展時教導我們,所以我認為在五到十年之間。目前已經有一些針對腦部疾病的見解——特定的基因和生化途徑——正在進行後續研究。如果我們幸運地發現其中一些證明有用,我們可以在大約五年內開始看到一些臨床進展。

《大眾科學》:已經有很多基因研究在尋找基因和精神疾病之間的聯絡,但它們會發現數百個感興趣的基因。您實際上如何利用這些資訊來做一些有用的事情,既可以理解疾病又可以治療疾病?

埃裡克·內斯特勒:這是我們這個時代的一個主要問題。一種方法是確定數百個基因的差異將如何影響大腦內部的關鍵生化途徑。儘管有數百個基因,但預計只有少數改變的生化途徑。現在,如果我們能找到這些途徑以及它們是如何改變的,並找到逆轉這些改變的方法,我們或許能夠提出新的療法。這是我們現在的工作假設。

《大眾科學》:您能否從近年來的一項大型基因研究中獲取資訊,並使用一種技術來找到關鍵基因或途徑?

埃裡克·內斯特勒:這樣做很複雜,因為我們處理的是數以萬計的基因產物——蛋白質或 RNA(後者是與 DNA 一起編碼蛋白質生成的分子)。因此,我們必須篩選出數以萬計的基因產物中,有幾百個是如何改變的。它們如何影響生化途徑本身就是一個複雜的過程。但這個過程是可行的,而且現在就可以完成這項工作。

《大眾科學》:您是否正在使用多種技術來嘗試解決這種複雜性?

埃裡克·內斯特勒:我們使用幾種方法。首先,我們識別不同大腦區域中存在的數以萬計的 RNA,並將這些資訊與動物抑鬱症模型中不同大腦區域功能如何異常的直接測量結果放在一起。這有助於我們確定數以千計的基因產物中,哪些是最值得研究的。現在真正的挑戰在於頻寬。如果您發現數百或數千個基因,您如何知道哪些基因最好先進行研究?

《大眾科學》:您怎麼知道?

埃裡克·內斯特勒:起初令人不知所措,但我們使用幾種統計方法並將不同的資料集相互疊加。與其他的相比,在多種模型中以多種方式從多個角度反覆出現的基因更有可能很重要。

《大眾科學》:您現在擁有的、而 10 年或 20 年前沒有的、從而使當時的研究不可能實現的技術,舉一兩個例子?

埃裡克·內斯特勒:現在可以識別給定大腦區域,甚至給定大腦區域內單一型別細胞中表達的所有基因產物。這在幾年前是不可能做到的。然後我們可以使用各種工具來識別那些在遭受長期社會壓力的老鼠的細胞中受到最顯著調節的基因。然後,我們確定幾個在重疊方法中被認為重要的特定基因,並直接研究它們。

我們可以讓一個基因產生比正常更多的蛋白質,或者關閉大腦內目標細胞型別中的該基因。因此,我們可以看到上調或下調該基因表達是否會模擬或逆轉動物模型中類似抑鬱的行為。然後我們可以瞭解該基因產物如何改變細胞的功能。它是否會興奮細胞,使其更加活躍或不那麼活躍?接下來,我們可以使用光遺傳學工具,可以直接操縱清醒、行為動物中該給定細胞型別的活動。因此,該領域首次可以從遺傳方法入手,並將其一路推進,以瞭解活體動物大腦內的神經細胞如何運作以影響與抑鬱症相關的行為。

《大眾科學》:如果可以的話,您仍然希望擁有什麼工具?

埃裡克·內斯特勒:我認為現在仍然需要的主要進展是找到使操縱單個細胞型別更容易的方法。這種能力是存在的,我們只需要擴充套件可用的工具。第二件事是能夠同時操縱多個基因。目前,我們和其他人使用的工具只能一次操縱一個基因。如果可以進入實驗動物並同時操縱多個基因,那就太好了。新的基因編輯技術在理論上可以做到這一點,但它仍然不簡單,尤其是在大腦中。

《大眾科學》:您在《神經元》論文中報告的實驗中做了什麼?

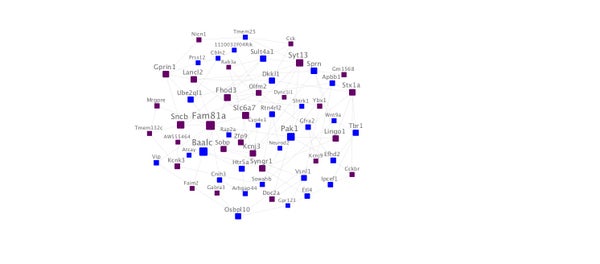

埃裡克·內斯特勒:該研究的第一作者羅斯瑪麗·巴戈特和我們的同事使用這些方法來識別小鼠抑鬱症模型中最重要的基因,然後開發了工具來過度表達給定的感興趣基因或將其敲除。然後,我們研究了這些操作對行為的影響。透過統計工具在 20,000 個基因中發現的最有趣的基因之一是 Dkkl1。已知該基因參與細胞內部稱為 Wnt 的基本生化途徑中的訊號傳導。我們確定了這個基因似乎發揮最重要作用的大腦區域,即海馬體(對學習、記憶和情緒行為很重要的區域)。因此,我們在海馬體中過度表達了 Dkkl1(編碼的蛋白質比正常情況下更多),並研究了對行為和基因表達的影響。

我們的分子資料表明,Dkkl1 是一個非常重要的中樞基因,可以調節其他關鍵基因,我們證明,在海馬體中過度表達 Dkkl1 足以使小鼠容易受到壓力並誘導類似抑鬱的行為。Dkkl1 過度表達還選擇性地調節了我們的資料集中預測會調節的基因。這說明了從使用非常基本的統計方法進行基因發現,一直到發現以前從未在類似抑鬱現象模型中研究過的新基因的能力。

《大眾科學》:您是否認為這種方法也可以用於研究其他精神疾病?

埃裡克·內斯特勒:是的,絕對可以。事實上,我們和其他人正在努力在自閉症、精神分裂症、雙相情感障礙、藥物濫用等多種其他綜合徵中開展此類工作。

《大眾科學》:在理解抑鬱症和開發治療抑鬱症的藥物方面,潛在的回報是什麼?

埃裡克·內斯特勒:目前,我們對抑鬱症的分子基礎的瞭解仍然非常有限。因此,像這樣的研究可以確定更多參與抑鬱症的基因和生化途徑。這項工作現在提供了一個可以指導藥物發現工作的模板。如果 Dkkl1 位於與抑鬱症相關的途徑中,我們可以問一下我們如何以一種預期會產生抗抑鬱反應的方式影響這條途徑?

《大眾科學》:以這種方式產生的藥物可能比我們現在擁有的抗抑鬱藥好在哪裡?

埃裡克·內斯特勒:我們現在擁有的所有抗抑鬱藥都是基於六十年前的偶然發現。抗抑鬱藥作用於單胺(也稱為神經遞質的分子)。沒有一種被批准的抗抑鬱藥是非單胺作用的。

我們認為,關注這些基因網路將為抑鬱症提供新的治療方法。由於當今所有治療抑鬱症的方法都側重於單胺途徑,因此它們非常有限。即使我們有數百個分子,它們基本上都相同。

《大眾科學》:而且今天的抗抑鬱藥並非對所有人都有幫助?

中文:大型臨床試驗表明,只有大約一半,甚至可能不到一半的抑鬱症患者能夠得到完全的治療——這意味著他們透過現有的治療方法完全康復。毫不奇怪,對一種藥物有反應的患者群體與其他藥物的反應相似,因為所有藥物的作用機制基本相同。該領域迫切需要開發具有新型機制的抗抑鬱藥物,以幫助那些無法從現有藥物中獲益的患者,我們認為這是實現這一目標的一種方法。

問:是否也可以採取一種全新的方法,使那些有抑鬱風險的人更具韌性,從而避免患上抑鬱症?

中文:是的,絕對有可能。另一種方法是研究這項研究中具有韌性的老鼠,並提出問題:我們能否找到控制韌性的基因?然後,我們能否設計出額外的藥物來增強韌性,作為一種新的抗抑鬱療法。我們認為這是絕對可能的。我們正在進行另一項研究,我們透過這種型別的分析發現了一些對韌性很重要的基因組,並且已經證明了我們有能力操縱這些基因,使小鼠更具韌性。

問:這些都只是小鼠模型。

中文:這是一項小鼠研究,我們首先需要做的就是驗證在抑鬱小鼠中發現的這些基因,看看它們是否也存在於抑鬱人類的死後大腦組織中,這也是我們和其他研究人員正在進行的工作。我們正在進行另一項研究,在人類大腦組織上採用非常相似的統計方法,我們認為這至關重要。這種方法的有效性已經在西奈山進行的一項針對抑鬱症的臨床試驗中得到證實:我們的臨床同事正在人類身上測試一種分子,該分子首先在小鼠模型中顯示出能夠根據我們的基因表達資料增強韌性。初步資料令人鼓舞,但還需要做更多的工作來驗證這一發現。

問:您如何描述您的方法與神經系統藥物早期開發的不同之處?

中文:首先,很少有公司仍然在精神病學領域。這是一個迫切的需求,因為精神疾病是對人類影響最大的疾病之一,而製藥公司不這樣做是一個悲劇。就藥物開發而言,迄今為止,幾乎所有的藥物發現工作都集中在每次研究一個候選基因上——換句話說,他們不是一次研究所有20,000個基因,看看哪個最重要,而是基於關於基因“A”、“B”或“C”可能有趣的有限資訊進行猜測,然後試圖使用該基因或其通路開發出某種藥物。我們認為我們和其他研究人員已經闡明瞭一種根本上更廣泛的藥物發現方法,即真正研究所有基因,看看哪些是最重要的,然後針對這些基因。我認為製藥公司很快就會開始這樣做,這將代表該領域的一大進步,但我們仍處於非常早期的階段。

(《神經元》論文的其他研究人員(並非全部來自西奈山)包括:Rosemary C. Bagot、Hannah M. Cates、Immanuel Purushothaman、Zachary S. Lorsch、Deena M. Walker、Junshi Wang、Xiaojie Huang、Oliver M. Schlüter、Ian Maze、Catherine J. Peña、Elizabeth A. Heller、Orna Issler、Minghui Wang、Won-min Song、Jason. L. Stein、Xiaochuan Liu、Marie A. Doyle、Kimberly N. Scobie、Hao Sheng Sun、Rachael L. Neve、Daniel Geschwind、Yan Dong、Li Shen 和 Bin Zhang。)