本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

欺凌者通常喜歡欺凌——而且大量的研究將攻擊性行為與大腦中與獎勵感相關的區域聯絡起來——這些區域位於器官深處,名稱如腹內側下丘腦和擴充套件杏仁核。

一個揮之不去的謎團是攻擊行為之前發生了什麼。是什麼讓人——或者在這個案例中,一隻老鼠——猛烈攻擊?一項新的研究,於6月29日發表在《自然》雜誌上,表明成為攻擊者的想法對某些動物來說感覺很好。本週我與西奈山伊坎醫學院的斯科特·魯索進行了有趣的談話,他是該論文的資深作者,他描述了這些發現的重要性。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

[以下是採訪的編輯後的文字記錄。]

你們的研究發現了什麼?

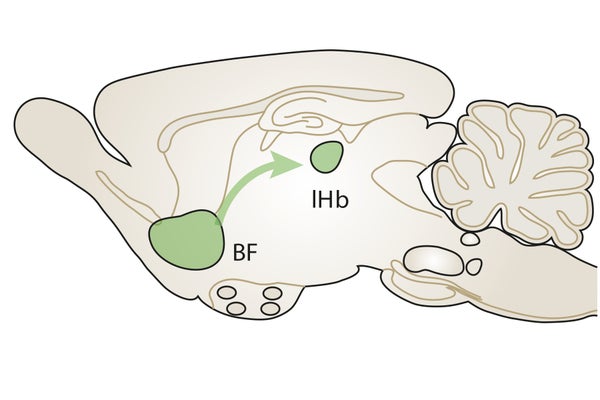

我們發現了一個腦回路——連線基底前腦和外側韁核——它似乎控制著雄性老鼠攻擊並制服另一隻雄性老鼠的動機。這些發現的意義在於,該回路似乎在告訴動物,制服或“欺負”另一隻動物是一種有益的行為。

為了測試這一點,我們採用了一種條件性位置偏好協議——通常用於測量成癮藥物的獎勵特性,其中允許老鼠在兩種環境背景之一中攻擊入侵老鼠:當被問及它們更喜歡哪種環境背景時,具有攻擊性的老鼠會選擇它們被允許攻擊入侵老鼠的環境,而不是它們無法接觸入侵老鼠的環境。有趣的是,基底前腦和外側韁核先前已被證明支援對濫用藥物(如尼古丁和可卡因)的條件性位置偏好,這表明類似的神經過程介導了攻擊和成癮物質的獎勵方面。

這是否可能為動物(包括人類)的欺凌行為的生物學基礎提供一些啟示?

我們有理由相信這是一種在包括人類在內的多個物種中都存在的行為。例如,之前在老鼠身上的研究表明,當允許一隻具有攻擊性的雄性老鼠攻擊並制服一隻入侵的雄性老鼠時,伏隔核(大腦中發出快樂訊號的神經遞質多巴胺)的釋放會增加。儘管我們在解釋人類行為背景下的研究時必須謹慎,但它與人類的反社會人格障礙或精神病之間存在一些有趣的相似之處。功能性腦成像研究表明,當患有反社會人格障礙或精神病的受試者觀看其他個體受傷或痛苦的影像時,某些基底前腦區域(尤其是伏隔核)會被啟用。研究結果被解釋為表明他們從觀看別人的痛苦中獲得快樂。

你的發現是否有可能在透過行為療法或藥物或醫療裝置治療欺凌者方面具有一些臨床意義?

我們對驅動攻擊或欺凌行為的基本機制知之甚少,因此我們可能離開發治療此類行為的新療法或治療方法還很遙遠。然而,我真的相信,透過對控制複雜攻擊行為的大腦回路和神經遞質進行基礎瞭解,我們將為未來開發減少暴力和攻擊的新策略鋪平道路。

這如何融入您正在進行的更廣泛的研究中?

我的研究小組的主要重點一直是識別與人類抑鬱症相關的新的生物標誌物[可測量的活動],然後將這些發現反向轉化為相關的老鼠壓力模型,以確定這些生物標誌物是否真的在導致抑鬱或焦慮相關行為中發揮作用。在過去的十年中,我們利用了一種社會失敗壓力模型,其中一隻較大的、具有攻擊性的老鼠“欺負”一隻從屬的入侵老鼠,從而在入侵者中誘發廣泛的抑鬱和焦慮樣行為。我們的研究提供了重要的臨床前資料,為新的抗抑鬱治療策略的臨床研究提供了依據。儘管這些研究取得了一些成功,但我們不禁要問自己,更好的抑鬱症預防策略是否可能是首先減輕對他人的攻擊和暴力。因此,我們轉變了問題,開始研究欺凌老鼠,而不是在社會上被擊敗的從屬老鼠。