本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

作為一名在藝術和科學交叉領域工作的人,我一直很容易論證所有藝術家都是科學家。從我們拿起蠟筆畫出第一筆的那一刻起,我們就在進行實驗。我們作品中被感知的成功與失敗,與創作和欣賞藝術作品的體驗中固有的許多變數(物理、化學和心理)密不可分。

然而,要論證所有科學家都是藝術家,似乎就有點牽強了。至少,以我的經驗來看,科學家們似乎不太願意接受這個額外的頭銜。事實上,幾乎所有不認為自己有藝術傾向的人,都傾向於很快地宣稱:“哦,我不是藝術家。我甚至畫不出一條直線!”我嘆了口氣,避免陷入關於直線及其繪畫能力的完全無關的爭論。相反,我想提出一個觀點,即雖然我們可能並不都認為自己是藝術家,但所有科學家都真的應該成為藝術家。

縱觀歷史,許多科學發現和進步不僅取決於我們看到某些事物的能力,還取決於我們以忠實、批判和/或有意義的方式再現我們所見事物的能力。著名的西班牙神經科學家聖地亞哥·拉蒙·卡哈爾的繪畫作品,就是這種現象的理想例證。

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您將有助於確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的精彩故事的未來。

19世紀末,拉蒙·卡哈爾利用義大利醫生卡米洛·高爾基開發的一種新型組織學染色技術,花費了無數時間在顯微鏡下檢查腦組織,並用鋼筆和墨水記錄他所看到的內容。在他觀察和繪製的過程中,他最終推斷出神經元不僅僅是網狀網路的元素,而是離散的細胞,並且每個細胞都以單一方向(從樹突到軸突)傳導衝動。這一發現被稱為神經元學說,對神經科學產生了深遠的影響。矛盾的是,高爾基堅決反對神經元學說。儘管如此,在1906年,兩位科學家因其對醫學科學的各自貢獻而共同接受了諾貝爾獎。

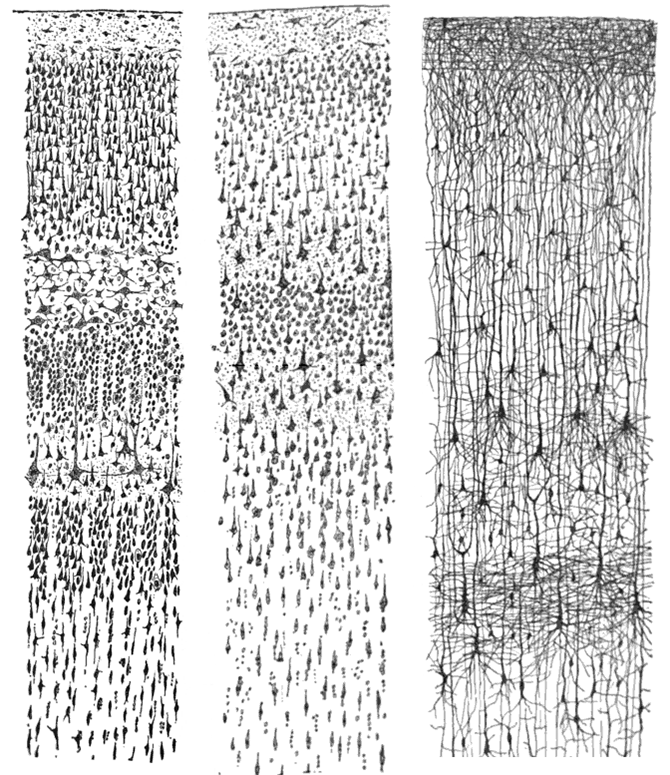

拉蒙·卡哈爾繪製的人體感覺皮層圖(來自維基共享資源)

隨著生物醫學成像技術的不斷進步,我們這些專注於科學資訊視覺化的人常常不得不質疑我們角色的重要性。畢竟,如果我們能獲得超薄的腦組織切片,用電子束掃描它們,將視覺資料匯入計算機,並用它來重建大腦細胞及其連線的完美精確的三維數字模型,那麼我們為什麼還要費心去從事繪畫這種繁瑣而過時的活動呢?

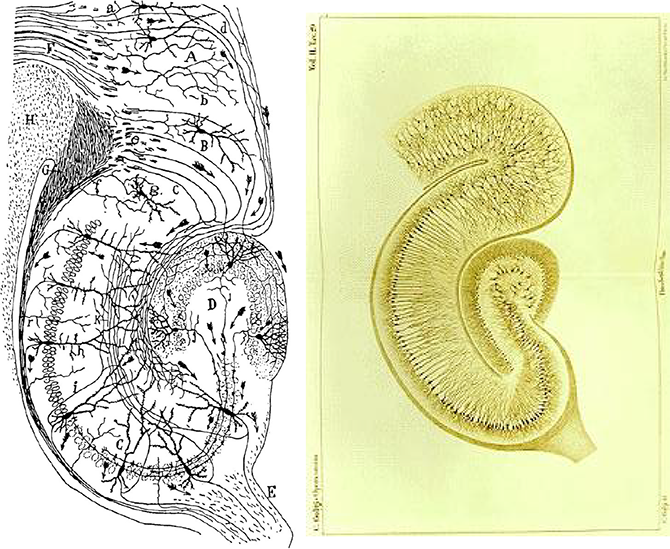

在拉蒙·卡哈爾的時代,繪畫的意義很容易理解。當時無法拍攝只能透過顯微鏡才能看到的東西;科學家必須是藝術家!但是,如果拉蒙·卡哈爾在高爾基的染色技術出現後,選擇拍攝他的組織學樣本,而不是繪製它們,那麼他的研究是否會產生同樣史詩般的成果呢?我相信答案在於高爾基對神經元學說令人困惑的抵制。高爾基的染色技術對拉蒙·卡哈爾的發現至關重要,因為它使他能夠完整地看到單個神經元。高爾基理解他自己貢獻的重要性,事實上,在顯微鏡下研究他自己的樣本時,他的眼睛一定看到了與拉蒙·卡哈爾所看到的非常相似的東西。然而,他對它的解讀卻截然不同,而他對同一視覺資訊的另一種解讀體現在他的繪畫作品中。

拉蒙·卡哈爾(左)和卡米洛·高爾基(右)繪製的海馬體圖

(來自維基共享資源)

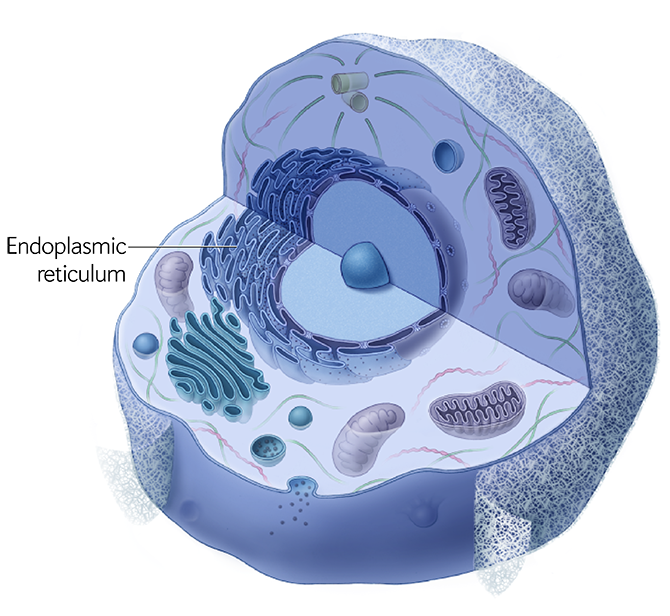

無論我們多麼清楚地看到一個物體,在視覺上再現和解釋它都具有某種意義:在描繪的過程中,我們將意義注入到我們面前結構的每個元素中。最近,我被要求繪製一個動物細胞的橫截面圖,作為我正在進行的一系列插圖的一部分。這是任何生物學家都看過無數次的那種影像:一個大致呈球形的斑點,切出一個 90 度角的楔形,露出了漂浮在細胞質中的一些細胞器。

雖然我算是對這種影像幾乎非常熟悉的人之一,但我驚訝地發現,我在試圖繪製被稱為內質網(或者對於業內人士來說是“ER”)的大型細胞器時,遇到了多大的困難。誠然,它是一個由摺疊成重複卷積的膜組成的複雜結構。但即便如此,我仍然是一個相當有經驗的繪圖員,並且我認為我對細胞生物學有相當紮實的掌握。然而,當我在我的鉛筆草圖掙扎時,我意識到我從來沒有真正理解過內質網的物理結構。我可以儘可能多地看現有的影像,但只有繪製內質網的行為,才迫使我充分理解它的組裝方式以及它如何適應細胞的背景。

阿曼達·蒙塔內斯繪製的動物細胞插圖

也許這些例子對於我試圖提出的論點來說是不公平的。我是一名受過專業訓練的插畫家,而拉蒙·卡哈爾恰好是一位非常有才華且熱衷於繪圖的人。(小時候,他實際上想成為一名藝術家,但他父親迫使他從事醫學科學。)但我認為,一個人的技能水平對於一個人從科學繪圖中所獲得的益處影響不大。

當然,當涉及到向觀眾視覺傳達科學時,通常需要一些藝術技巧。從這個意義上說,拉蒙·卡哈爾的藝術才能是幸運的;這就是為什麼我們今天仍然使用他的繪畫作品,以及為什麼我們既驚歎於它們的美麗,也驚歎於它們內容的豐富。然而,我認為拉蒙·卡哈爾的偉大發現並不取決於他的神經元圖的美麗,甚至精確性;相反,它取決於他確實繪製了它們,以及他繪製的過程,神經元學說由此誕生。

我上過的最好的一些科學課是那些老師不僅在他們的課程中融入視覺內容,而且實際上在講課時繪製,並鼓勵(或者在某些情況下,要求)學生效仿的課。在這些老師中,我只能想到一位畫得特別好;其餘的充其量是業餘愛好者。但這絲毫沒有降低他們教學方法的價值。作為學習過程的一個要素,繪畫行為不僅使我能夠將注意力集中在我正在吸收的資訊的關鍵方面,而且還鞏固了我腦海中的重要概念,並幫助我在每門課程結束後很久都能記住它們。最近,作為一名負責學習整個人體解剖學內容的解剖學學生,我花了很多時間解剖屍體和研究插圖,但我從未確定自己理解了每個解剖區域或結構,直到我可以繪製它。

就我個人而言,我認為幾乎每個人(包括我自己)都可以多畫一些畫,無論她或他的技能水平如何。它不僅有趣,而且還是一種令人耳目一新的沉浸式和刺激性的方式來觀察我們周圍的世界。但更重要的是,對於研究結構和過程以努力解開它們的奧秘並更充分地瞭解它們的科學家來說,鉛筆和紙可能只是獲得成功的兩個最重要的工具。