本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

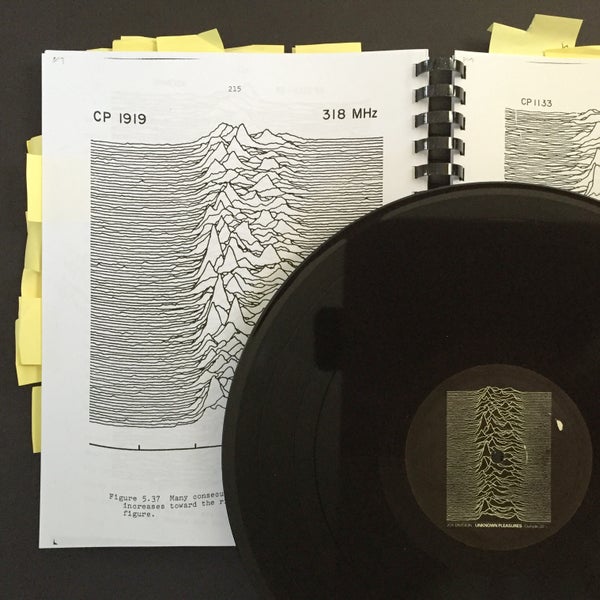

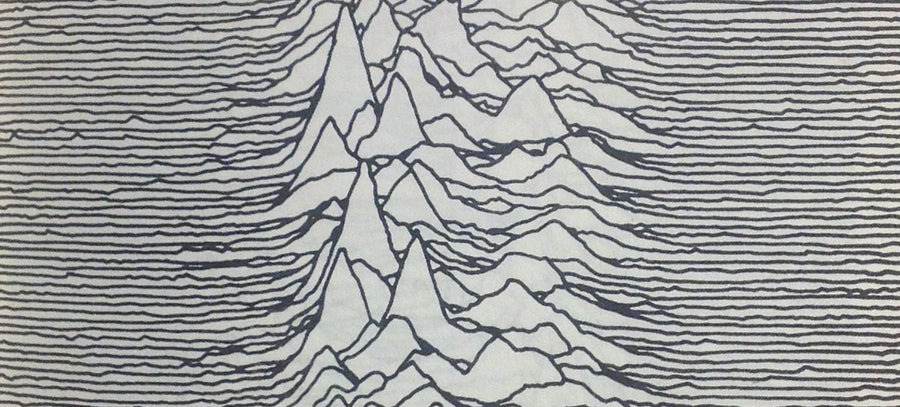

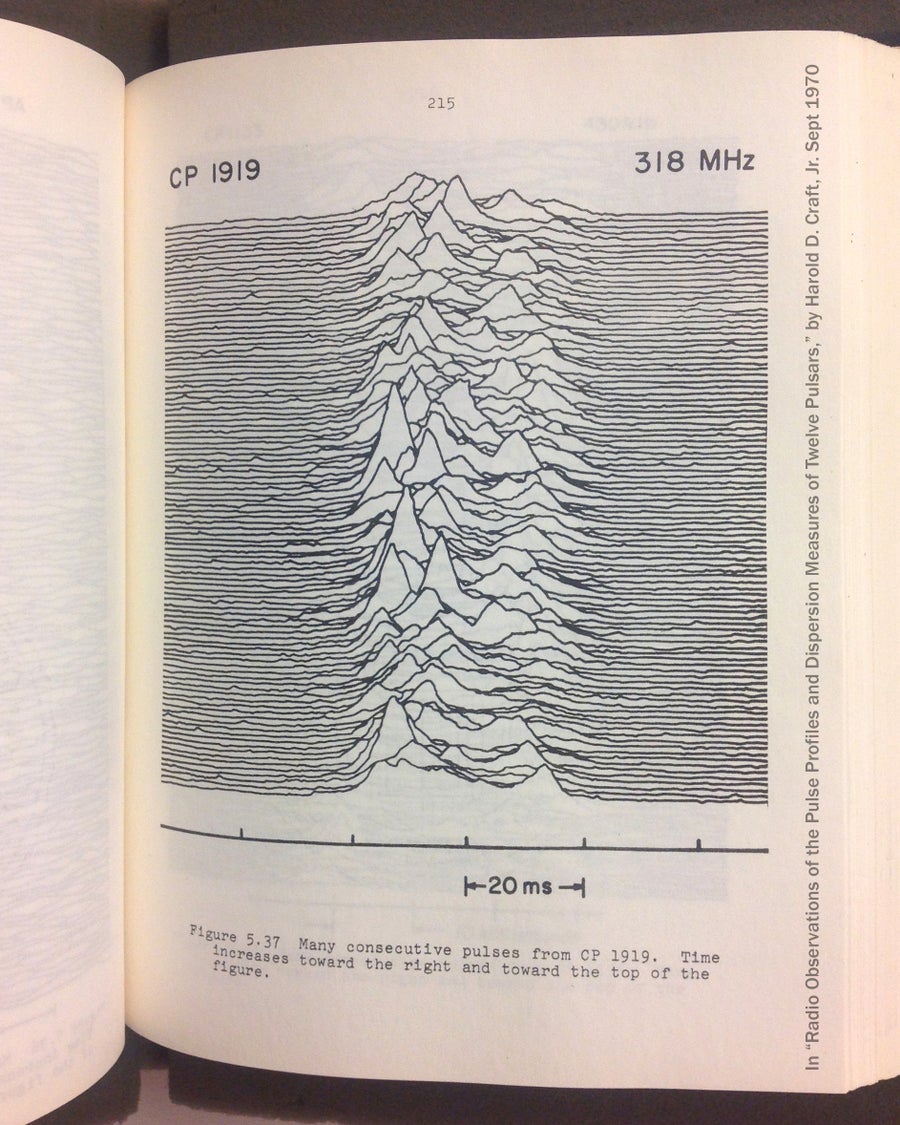

今年早些時候,我報道了我探尋Joy Division《未知樂趣》專輯封面故事背後故事的謎底。唱片上堆疊的曲線圖最初是由射電天文學家哈羅德·D·克拉夫特(Harold D. Craft, Jr.)在他的博士論文《十二顆脈衝星的脈衝輪廓和色散測量的射電觀測》(1970年9月)中建立的。

當人們提到資料視覺化時,他們通常只是說它顯示了首次發現的脈衝星的一系列射頻週期。但這意味著什麼?什麼是脈衝星,如何解讀堆疊的曲線圖,資料又是如何收集的?

什麼是脈衝星?

支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您將幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和思想的具有影響力的故事能夠擁有未來。

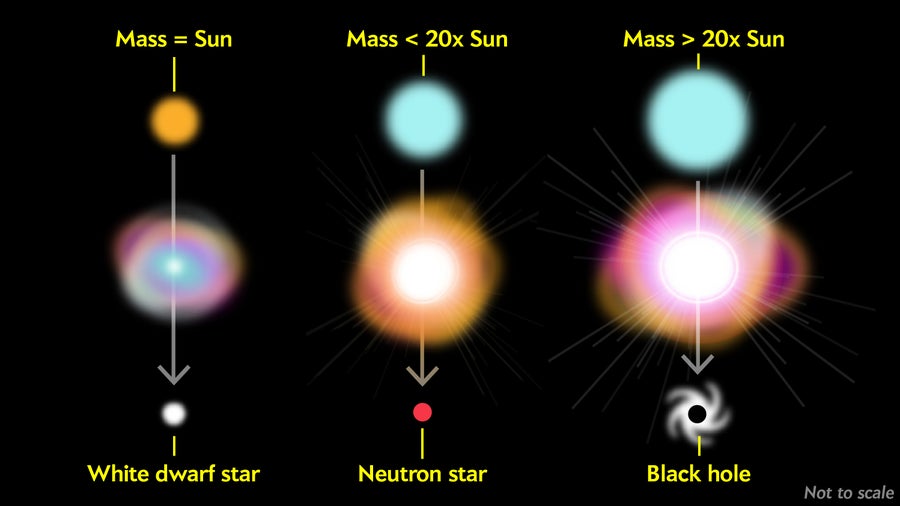

第一顆脈衝星於1967年被確認,其定義在接下來的一年左右不斷演變,因為科學家們試圖根據迅速積累的觀測結果來解決早期的預測。現在,人們普遍認為脈衝星是一種特定型別的 中子星——恆星死亡的三種結果之一。

當一顆像我們太陽一樣大小的恆星耗盡燃料時,它的外層會被拋射出來,形成絢麗的星雲,而核心則向內坍縮成一顆 白矮星,通常註定會隨著時間推移而冷卻和消退(左圖,在下圖中)。當一顆至少是我們太陽質量20倍的超巨星耗盡燃料時,它會突然坍縮,這會引發超新星爆發,並可能導致 黑洞的形成(右圖)。質量小於約20個太陽質量但比我們太陽重幾倍的恆星,可以透過產生超新星來結束其生命,超新星會留下一個小的、緻密的核心,而不是黑洞。引力將物質緊緊地壓在一起,質子和電子結合形成中子。結果就是中子星——質量大約等於我們太陽的質量,被壓縮成一個直徑僅約20公里 的極其密集的球體(中間)。

Jen Christiansen

中子星在1934年被提出。但是,當時觀測到中子星的想法是不可思議的,因為它們非常小,而且儘管能量很高,但發出的光卻非常少。但事實證明,許多中子星會發出其他可探測的訊號。

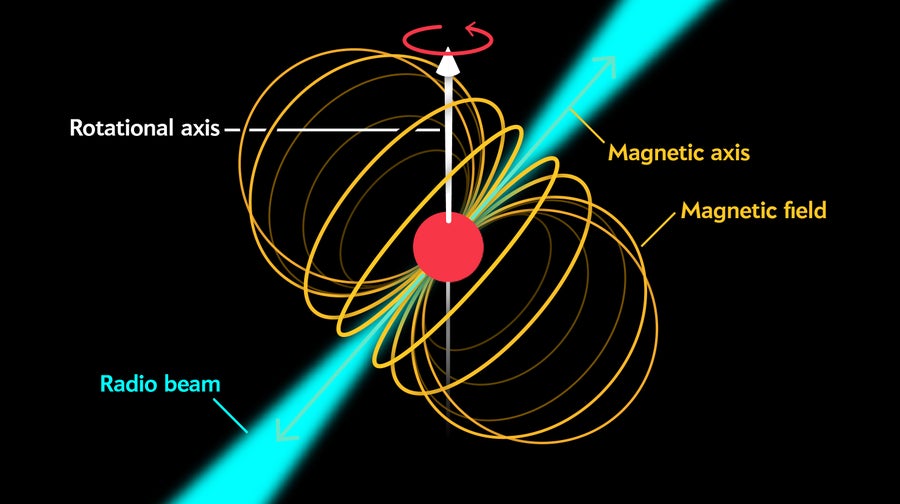

爆炸性誕生的巨大能量和極其緻密的核心可以為強大的磁場奠定基礎。磁軸可能與旋轉軸嚴重錯位。當恆星旋轉時,它會發出射電束,這是磁場和旋轉的綜合效應產生的,射電束會像燈塔的光束一樣週期性地掃過周圍的空間。

Jen Christiansen

這些磁性極強且快速旋轉的中子星被稱為脈衝星。如果方向合適,每次旋轉,發射束都會掃過地球一次。

Jen Christiansen

但是,如下面動畫所示,堆疊曲線圖中的脈衝是不規則的,而不是乾淨的鐘形曲線。

摘自哈羅德·D·克拉夫特(Harold D. Craft, Jr.)1970年9月撰寫的《十二顆脈衝星的脈衝輪廓和色散測量的射電觀測》中的圖5.37。經作者許可轉載。

包括喬安娜·蘭金(Joanna Rankin)在內的幾位研究人員提出,脈衝形狀的變化可能是由於發射錐內部的變化造成的。這裡有一些理想化的形式,但模式可能會因其他熱點和太陽風的干擾而進一步複雜化。

Jen Christiansen。基於安德魯·萊恩(Andrew Lyne)和弗朗西斯·格雷厄姆-史密斯(Francis Graham-Smith)2005年出版的《脈衝星天文學》中的一個圖

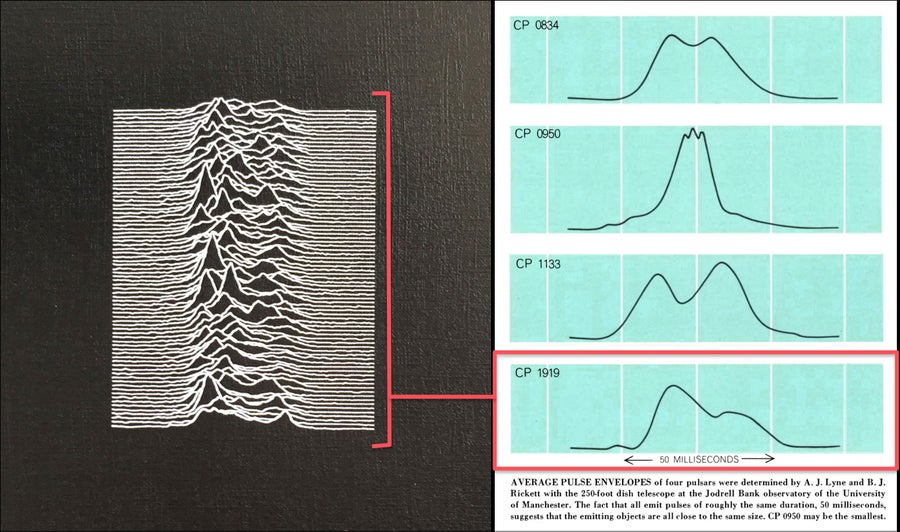

儘管脈衝與脈衝之間肯定存在差異,但大約一分鐘內的平均形狀會形成一個特徵形式,每個脈衝星的特徵形式都不同。

Joy Division《未知樂趣》專輯封面細節(左);艾倫·比切爾(Allen Beechel),在安東尼·休伊什(Anthony Hewish)的《脈衝星》,《大眾科學》,1968年10月(右)中。

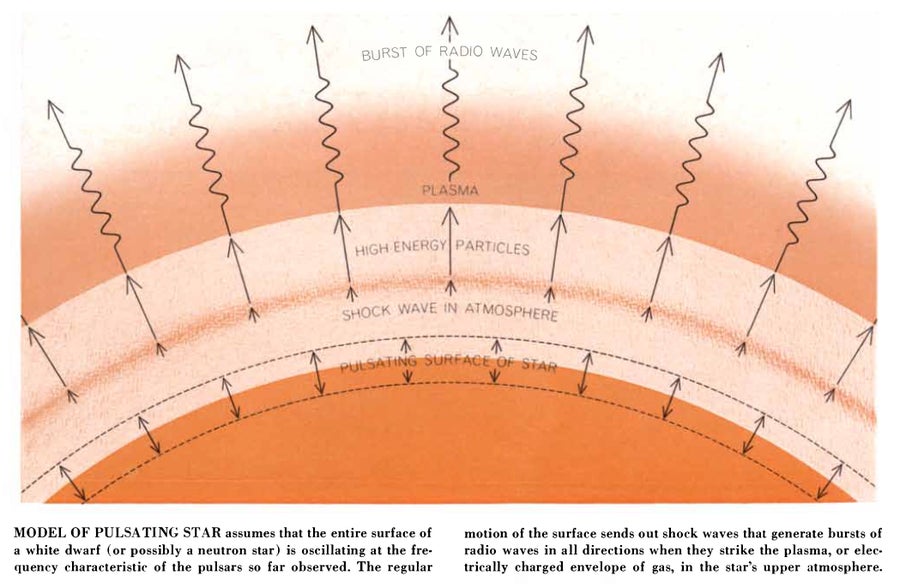

儘管中子星作為這些射電訊號的起源的想法很早就被接受了,但燈塔光束機制只是關於可能導致規則訊號模式的幾種早期想法之一。在安東尼·休伊什(Anthony Hewish)在他1968年發表在《大眾科學》上的文章中描述的另一個競爭性想法中,恆星的脈動表面會產生大氣衝擊波,從而觸發地球上的射電望遠鏡可以探測到的無線電波爆發。這種假設以及其他幾種假設最終都被否定了。

艾倫·比切爾(Allen Beechel),摘自安東尼·休伊什(Anthony Hewish)在《大眾科學》,1968年10月發表的“脈衝星”

如何解讀堆疊曲線圖?

讓我們看一下完整的曲線圖(下圖)。每條線的時間從左到右讀取,連續的脈衝從下到上堆疊。峰值代表相對較強的射電訊號。此特定曲線圖顯示的是在318兆赫頻率下收集的資料。

摘自哈羅德·D·克拉夫特(Harold D. Craft, Jr.)1970年9月撰寫的“十二顆脈衝星的脈衝輪廓和色散測量的射電觀測”中的圖5.37。經作者許可轉載。

下面的動畫演示了該概念,但時間不正確。脈衝每1.337秒發生一次,但僅持續約百分之四秒。此處顯示的脈衝形狀在水平方向上拉伸了很多。

Jen Christiansen

在早期發現期間如何收集脈衝星資料?

第一顆脈衝星——被確認為脈衝星——於1967年由在英國劍橋郡馬拉德射電天文臺建造的4.5英畝陣列探測到。該望遠鏡由專案負責人安東尼·休伊什(Anthony Hewish)設計,旨在探測行星際閃爍,以瞭解更多關於類星體的資訊。行星際閃爍在概念上類似於您在仰望夜空時看到的星星閃爍,但指的是無線電波(而不是可見光)在穿過太陽風時發生的閃爍。該陣列由2,000多個偶極天線與傳輸線連線而成。偶極子是固定的。地球的自轉使整個陣列從西向東掃描天空。

4.5英畝陣列。經AIP Publishing LLC 2008年版權所有,C. G. 巴薩(C. G. Bassa)、Z. 王(Z. Wang)、A. 葛明(A. Gumming)和V. M. 卡斯皮(V. M. Kaspi)編輯的《脈衝星四十年——毫秒脈衝星、磁星及更多》許可轉載

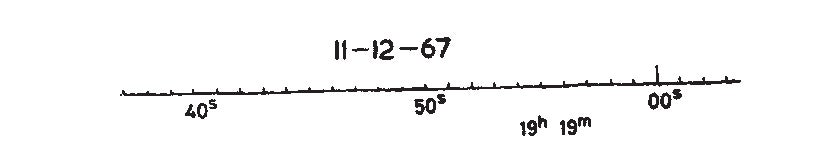

博士生喬斯林·貝爾操作了該望遠鏡並分析了資料——每天產生約96英尺的圖表紙——記錄在四臺三軌“Rapidgraph”筆式記錄儀上。這就是引起她注意的模式型別(下圖)。這與她在團隊類星體研究過程中尋找的任何閃爍模式都不同。

摘自休伊什等人在1968年2月24日《自然》雜誌上發表的“快速脈動射電源的觀測”的圖1。經麥克米倫出版有限公司(1968年版權所有)許可轉載。

規則的閃爍不是校準標記。那些是在大約一分鐘的時間間隔內,大約每秒訊號都會向上跳動,並且在連續幾天的大約同一時間出現。對區域性干擾進行了調查並被排除(透過來自另一臺望遠鏡和其他方式的確認),並且越來越明顯的是,訊號確實起源於太空。研究小組曾短暫地考慮過該訊號可能來自外星文明的想法,但當在天空的其他部分發現另外3個類似訊號源時,這種解釋被否定了。

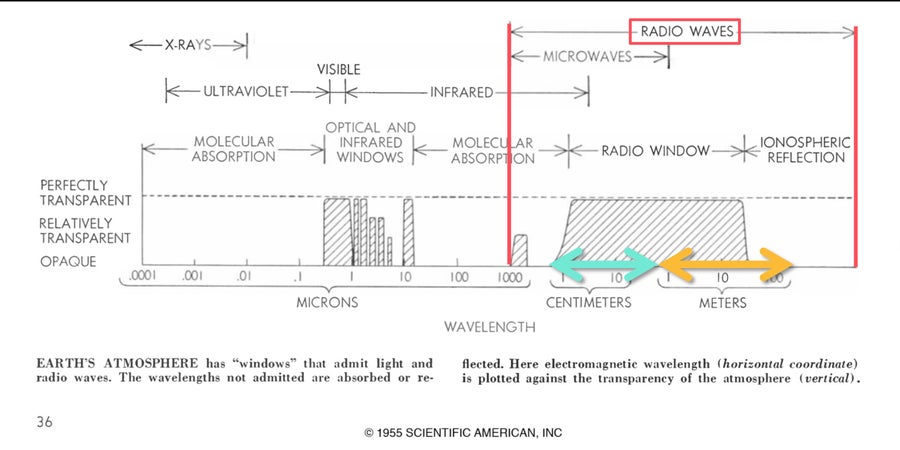

射電天文學並不是什麼新鮮事物,那麼為什麼脈衝星訊號沒有更早被識別出來呢?像馬拉德的陣列這樣大小的偶極子陣列針對長波長和定期進行的廣闊天空調查進行了最佳化。它們更有可能接收到訊號並將其識別為規則且持久的訊號,而不是異常訊號,或將其視為噪聲而被忽略。

田川文治(Bunji Tagawa),摘自約翰·D·克勞斯(John D. Kraus)在《大眾科學》,1955年3月發表的“射電望遠鏡”。紅色、青色和橙色標記由Jen Christiansen新增。

一旦釋出了發現公告並發表了初步結果,世界各地的射電望遠鏡(包括波多黎各的阿雷西博天文臺)就將注意力集中在先前確定的脈衝星座標的位置,並開始搜尋更多脈衝星。

阿雷西博天文臺。經國家科學基金會(NSF)阿雷西博天文臺設施NAIC許可轉載。

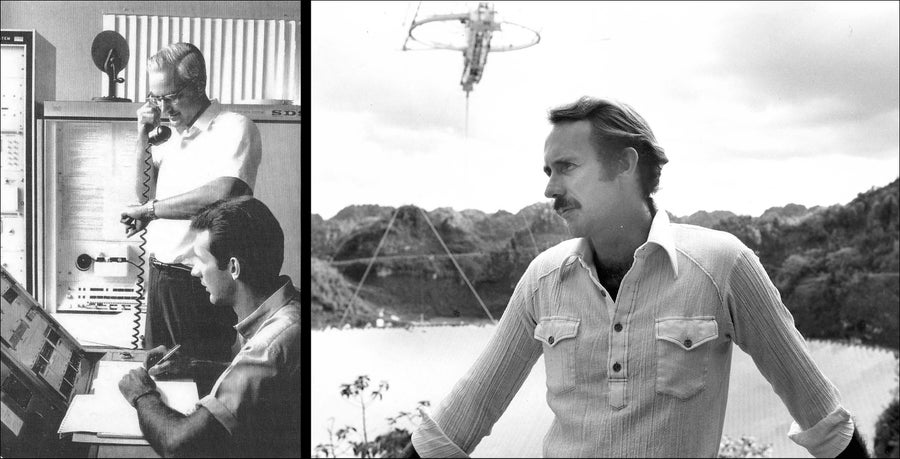

弗蘭克·德雷克(Frank Drake)(阿雷西博天文臺1966-1968年主任,以及康奈爾大學天文系主任至1971年)建議幾位在阿雷西博工作的博士生利用他們掌握的強大工具,將注意力轉向新確定的天體。克拉夫特專注於脈衝形狀,以努力闡明發射機制;以及色散,以瞭解更多關於這些發射如何在脈衝星和地球之間轉移的資訊。(您可以在我之前在本部落格上釋出的文章“流行文化脈衝星,Joy Division《未知樂趣》專輯封面的起源故事”中聽到克拉夫特談論阿雷西博和他的論文)。克拉夫特後來成為天文臺主任(1973-1982年)和康奈爾大學名譽副校長。

弗蘭克·德雷克(站立者)和哈爾·克拉夫特(Hal Craft)在阿雷西博,約1968年(左)。哈爾·克拉夫特(Hal Craft)在20世紀70年代在阿雷西博(右)。康奈爾大學公共資訊辦公室,視覺服務部。經康奈爾大學珍稀和手稿收藏部許可轉載。

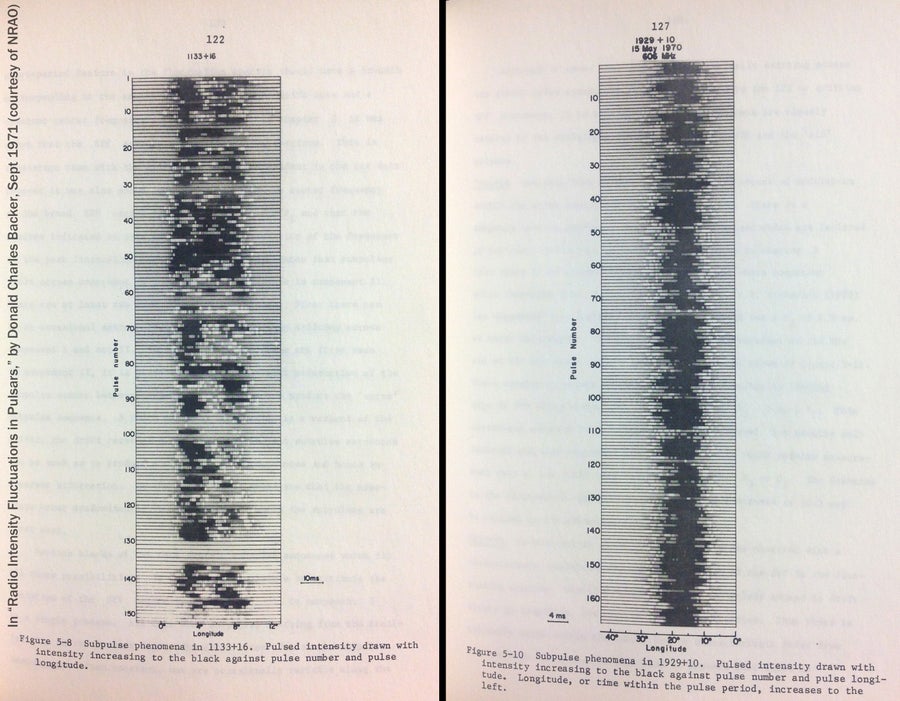

在仔細研究康奈爾大學珍稀手稿收藏部的論文後,我被當時來自阿雷西博的各種脈衝星資料視覺化所震撼,包括來自唐納德·查爾斯·貝克爾(Donald Charles Backer)的這些熱圖(下圖)。每一行都是連續的脈衝,從淺灰色表示微弱的射電訊號強度,到黑色表示較強的訊號。

摘自唐納德·查爾斯·貝克爾(Donald Charles Backer)撰寫的《脈衝星中的射電強度波動》。1971年9月。經國家射電天文臺許可轉載。

後記

我應該注意到,脈衝星研究仍然是一個活躍的領域。您可能在今年早些時候的新聞中聽說,一顆圍繞另一顆緻密恆星緊密軌道執行的脈衝星正在幫助科學家測試愛因斯坦關於引力、空間和時間之間關係的理論。並且脈衝到達時間正被用於更多地瞭解引力波。

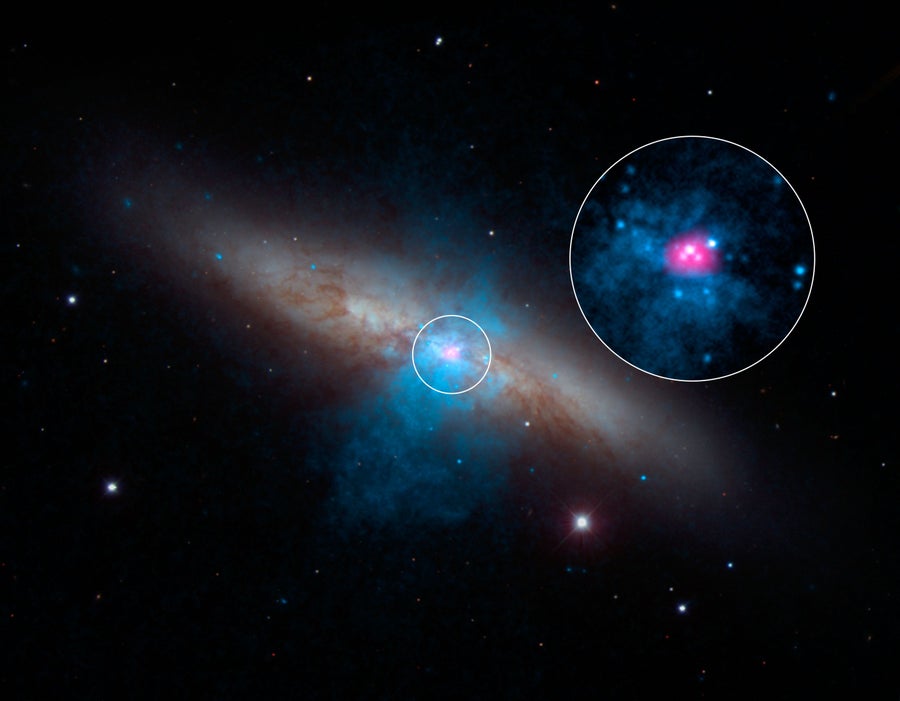

儘管射電望遠鏡在收集脈衝星資料方面仍然發揮著重要作用,但結合來自光譜不同部分的資訊的努力正在產生像這樣的影像(下圖)。在這裡,NASA的NuSTAR任務探測到的X射線揭示了位於星系梅西耶82中心的一顆脈衝星(粉紅色)。(M82與大熊座星座有關,距離1200萬光年。)

星系M82的可見光影像,藍色為NASA錢德拉天文臺的X射線資料,粉紅色為NuSTAR探測到的更高能量的X射線資料,揭示了中心脈衝星。NASA/JPL-Caltech/SAO/NOAO

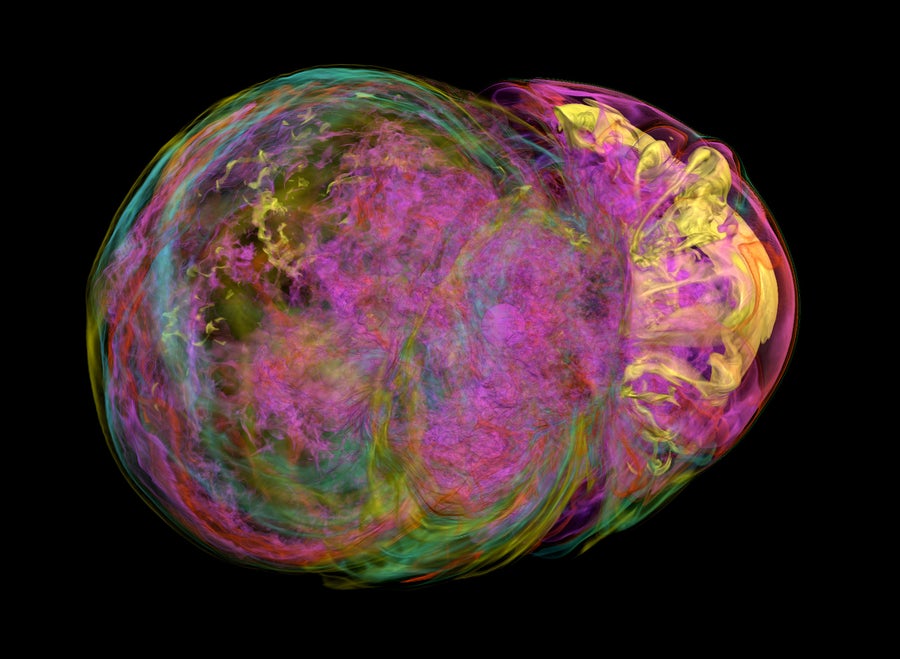

視覺化,例如這個超新星及其中心原始中子星的模擬圖(粉紅色球體,下圖),正在幫助科學家更多地瞭解脈衝星是如何形成的。

摘自約翰·M·布朗丁(John M. Blondin)和安東尼·梅扎卡帕(Anthony Mezzacappa)在2007年1月4日《自然》雜誌上發表的“超新星吸積衝擊不穩定性產生的脈衝星自轉”的補充圖。經麥克米倫出版有限公司(2007年版權所有)許可轉載。

確實令人回味。但值得做專輯封面嗎?這還有待觀察。

* * * * * * * * * * *

有關脈衝星的更多資訊,請檢視耶利米·P·奧斯特里ker(Jeremiah P. Ostriker)在1971年1月《大眾科學》上發表的《脈衝星的本質》;《天空中的時鐘:脈衝星的故事》,作者傑夫·麥克納馬拉(Geoff McNamara);以及BBC上對喬斯林·貝爾·伯內爾(Jocelyn Bell Burnell)的採訪。要了解更多來自哈爾·克拉夫特(Hal Craft)和弗蘭克·德雷克(Frank Drake)的資訊,請收聽康奈爾大學的“阿雷西博天文臺口述歷史”系列節目。

本文的變體版本於2015年10月8日在VISUALIZED上首次釋出。