本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點。

數學是完美的領域。(或者我們數學家喜歡這樣告訴自己。)證明是純粹邏輯的豐碑,而且因為我們證明的物件是隻存在於我們頭腦中的抽象概念,它們完美地遵守邏輯規則。

完美會令人陶醉。我們將 π 計算到數萬億位,儘管事實上幾十位就足以計算已知宇宙中任何長度,誤差在原子寬度之內。“足夠好”永遠不夠好。

當數學應用於現實世界時,會發生一件有趣的事情:它奏效了。誠然,它並不完全完美——現實世界不像我們頭腦中那些純粹的數學物件那樣循規蹈矩,但已經相當不錯了。牛頓的萬有引力定律在數學上非常簡單,但與現實世界驚人地吻合,至少在人類尺度上是這樣。愛因斯坦的廣義相對論建立在數學的支架之上,這些數學原本是為了分析抽象空間而存在的,但結果卻對描述大規模空間和時間非常有用。現實世界似乎非常出色地逼近了抽象數學。物理學家和數學家尤金·維格納在一場著名的講座中描述了這種現象,隨後以論文形式發表,稱之為“數學在自然科學中不合理的有效性”。

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保未來能夠繼續報道關於發現和塑造我們當今世界的思想的具有影響力的故事。

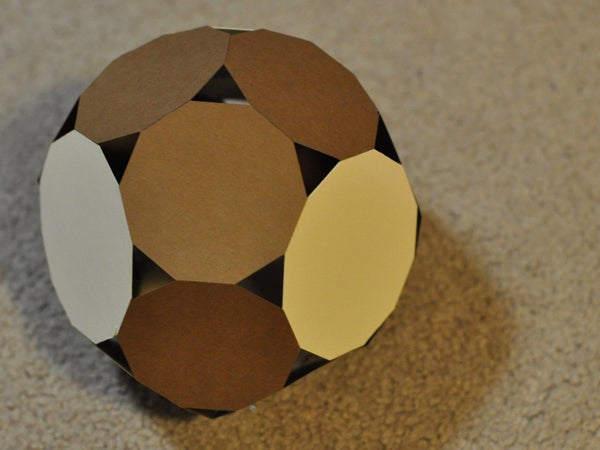

在《Nautilus》雜誌的一篇文章中,我寫到了這種現象的哈哈鏡式映象:數學上的“差之毫釐”。我受到滑鐵盧大學計算機科學家克雷格·卡普蘭和他於 2016 年 2 月撰寫的關於“差之毫釐”約翰遜固體的文章的啟發,開始撰寫關於“差之毫釐”的文章。他用紙板和膠帶製作的圖形看起來很完美,但卻找不到等邊三角形或正十邊形或正十二邊形。他的文章啟發我(和其他人)在數學中尋找更多“差之毫釐”的例子:從文藝復興時期的“差之毫釐”多邊形到音樂中的平均律,再到色彩鮮豔的數學理論,稱為“怪獸月光”。撰寫這篇文章很有挑戰性,因為沒有客觀標準來定義什麼是“差之毫釐”。有時我覺得自己像是在試圖抓住一把沙子。最後,我對數學上的“差之毫釐”有了這樣的理解。

“差之毫釐”存在於理想主義、不屈不撓的數學與我們放縱、務實的感官之間的模糊邊界中。它們顛倒了近似的邏輯。通常,現實世界是柏拉圖領域的 imperfect 陰影。潛在數學的完美性在可實現的條件下喪失了。但是對於“差之毫釐”而言,現實世界是不完美領域的完美陰影。卡普蘭說,近似是“對正確答案的不正確估計”,而“差之毫釐是對幾乎正確的答案的精確表示”。

在《Nautilus》上閱讀完整文章。