本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

現在萬聖節已經結束,是時候享受十一月第一週的下一個美好事物了(當然,僅次於節日後半價批次糖果)——最新的年度吉米·坎摩爾影片蒙太奇,其中父母拍攝了當他們告訴孩子們他們吃掉了他們所有的萬聖節糖果時會發生什麼。

這是昨天釋出的今年的版本

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

這是原始影片——可能仍然是我的最愛

這些影片不僅滑稽可笑,而且還便捷地說明了一個經典的攻擊性心理學理論。

多年來,心理學家試圖建立理論來預測人們何時以及為何會變得具有攻擊性。我之前寫到過的一個理論指出,當人們感到他們的目標受到阻礙時,他們就會變得具有攻擊性。

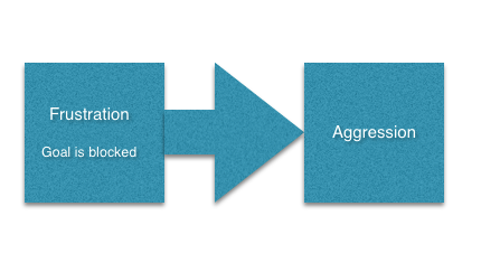

主要來說,這個理論表明,挫折和攻擊性之間存在直接聯絡,看起來像這樣

這個理論有一些漏洞。最值得注意的是,挫折並非是攻擊性的充分條件。 同一事件或刺激可能使一個人變得具有攻擊性,但可能在另一個人身上被忽視,甚至可能導致完全不同的反應。 例如,高溫是一個公認的觸發因素,較高的溫度與較高的暴力犯罪率相關……但高溫當然不會總是引發攻擊性。 如果您在桑拿房中,那麼同樣的“熱”感更有可能引發放鬆,而不是暴怒。

關於特定情況的不同解釋如何影響攻擊性的發生率,也有大量的研究。關於習得性無助的研究表明,如果人們認為令人沮喪的情況是無望的,他們就不會變得生氣或具有攻擊性——他們只會放棄。人們也更有可能對他們認為是故意的(而不是無意的)有害行為做出攻擊性反應。例如,在一項研究中,參與者在做數學題時,被一位“同伴參與者”(實際上是研究的一部分的同夥)煩人地打斷了。如果參與者認為打斷者打斷他們是因為他粗心大意,沒有注意自己在做什麼,那麼他們更有可能透過將他踢出小組並給他打低分來攻擊他,而不是如果他們認為他打斷他們是因為他的助聽器失靈了。

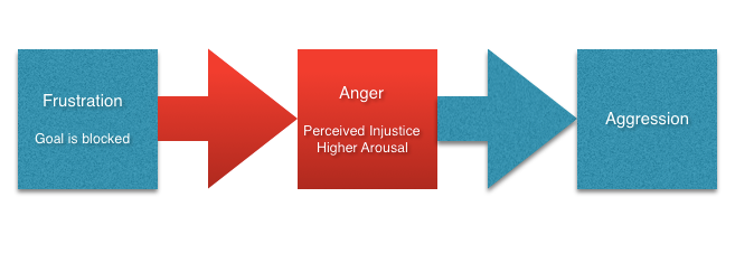

因此,引入了一個新的攻擊性理論:攻擊性的認知新聯結主義解釋。這是一個令人望而生畏的長名字,但其背後的思想很簡單——它實際上只是在我們之前的圖表中插入了一個微小但重要的框。現在這個想法看起來更像這樣

這個較新的理論並非在挫折和攻擊性之間存在直接聯絡,而是說這一切都取決於您是否因事件或經歷而感到憤怒。如果發生了一些事情,而你將其解釋成讓你感到憤怒?你會變得具有攻擊性。如果你不感到憤怒?你不會變得具有攻擊性。這很簡單,但很重要——它有助於解釋為什麼相同的刺激在某些情況下會導致攻擊性,而在其他情況下則不會。這一切都取決於解釋——特別是,這種解釋是否包含憤怒。

現在,讓我們回到吉米·坎摩爾和這些可憐的被剝奪糖果的小嬰兒們。他們都經歷了完全相同的負面體驗,相同的挫折,以及相同的目標受阻。所有的孩子都被他們殘酷的、看吉米·坎摩爾節目的父母告知,他們的萬聖節糖果都沒了,從而阻礙了他們享受糖果的目標。然而,請注意,有些孩子以攻擊性反應(無論是身體上的——拍打桌子、扔掉附近的物體、撞牆——還是語言上的——對父母大喊大叫、罵他們、或以其他方式表現得刻薄),而有些孩子則沒有。

一旦你有了這個理論,你就可以回去看這些影片,並找出他們即將做出任何反應的那一刻——他們正在弄清楚如何解釋這種情況,並決定他們將要體驗哪種情緒的那一刻。你可以看到情緒本身閃過他們臉龐的那一刻——然後你可以看到它無縫地過渡到攻擊性或非攻擊性反應。

看啊,被剝奪糖果的嬰兒所展示的理論力量!

參考資料

Berkowitz, L. (1990). 關於憤怒和攻擊性的形成和調節:認知新聯結主義分析。《美國心理學家》,45, 494-503。

圖片來源

安吉麗娜·科透過Flickr拍攝的憤怒照片