本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

啊,萬聖節。

今晚是一年中孩子們可以穿上他們最喜歡的服裝,暫時將自己變成小奧拉夫、安娜和艾莎,並在他們當地的社群裡興高采烈地蹦蹦跳跳,敲著門,歡快地將他們的桶伸向那些開門的人,咧著嘴露出大大的笑容,尖叫著“不給糖就搗蛋!”的夜晚。

如果他們真的很幸運——哦,如果他們真的中了“不給糖就搗蛋”的頭彩——他們會偶然發現“不給糖就搗蛋”任務的聖盃。他們會找到一所房子——甚至幾所房子——主人只是把一碗糖果放在外面供人拿取,很可能還會有一個牌子,非常甜美地要求“請只拿一塊!”

支援科學新聞

如果你喜歡這篇文章,請考慮支援我們屢獲殊榮的新聞報道,方式是 訂閱。透過購買訂閱,你正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和思想的有影響力的故事的未來。

哈。好像會發生似的。

然而,即使我們這些今晚在家給鄰居孩子發糖的人也知道,“請只拿一塊!”的要求並不總是……得到尊重。你所要做的就是背過身去或表現出軟弱的跡象,然後 BAM。糖果碗周圍可能會變成一場混戰。

這種“不給糖就搗蛋”的困境對很多人來說是一種非常熟悉的經歷,以至於 1976 年,西雅圖的一個由埃德·迪納領導的心理學家團隊想到了這種每年的經歷,並決定利用它來對去個性化進行一個小實驗。

去個性化,簡而言之,是一種心理學理論,指出當我們在群體中時,我們會失去一些自我意識,並且更有可能以放縱的、不符合社會規範的方式行事。它比“同儕壓力”或“隨波逐流”要複雜一點。它更多地與以下事實有關:(a) 當我們被人群包圍時,這會讓我們感覺身體更興奮,並且 (b) 當我們感到匿名時,我們會感到不那麼自我意識,並且對自己的行為不那麼負責。更高的生理喚醒和更低的自我意識的結合意味著在這些情況下,我們更有可能失去抑制力,並做出一些我們原本可能不會做的厚顏無恥的事情。

回到我們上面的故事,你可以認為“拿走比你應該拿的更多的糖果”是放縱的、不合適的、違規行為的萬聖節特定示例——你正在違反你被賦予的規則,並且你正在做一些你不應該做的事情。迪納和他的同事想看看他們是否可以玩弄一些被認為會影響去個性化效應強度的不同情境因素,並看看這些因素是否真的對多少孩子會偷一些額外的糖果(如果他們有機會的話)產生任何影響。

如果當人們感到不那麼自我意識和更加生理喚醒時,去個性化會增強,那麼任何 (a) 增加匿名性 和/或 (b) 將他們置於一個群體中都會奏效——反之,任何讓人們感到更容易被識別、個性化或被挑出來的東西都會抑制它。群體的存在(或不存在)超出了研究人員的控制範圍——孩子們要麼單獨出現,要麼成群結隊。但是研究人員可以做的 是玩弄另一個因素——匿名性——並看看它如何根據他們是否與朋友在一起而對“不給糖就搗蛋”者產生不同的影響。

當孩子們出現在這項研究中包括的 27 所西雅圖房屋的門口時,總會有一位實驗者在那裡開門——一位不住在附近的實驗者,因此孩子們不熟悉。在 1970 年代末的那個萬聖節之夜,在不知不覺中參與這項研究的 1000 多名“不給糖就搗蛋”者中,有一半實驗者只是熱情地迎接他們,告訴他們每個人都可以從走廊裡擺在他們面前的碗裡只拿一塊糖果,然後說她必須回到房子的另一個房間完成一些工作。對於另一半,實驗者做了同樣的事情——除了在她給他們糖果並退出到房子後面之前,她明確地問了所有“不給糖就搗蛋”者他們的名字 和 他們住在哪裡。在將資訊重複給他們之後——清楚地表明她確切地知道他們是誰 和 他們住在哪裡——她告訴他們“只能拿一塊糖果”的規則,然後退出。然而,孩子們不知道的是,她的“工作”實際上只是讓她回到一個小小的隱藏的窺視孔後面——在那裡她可以 準確地看到 那些穿著服裝的小搗蛋鬼在做什麼。

你認為發生了什麼?

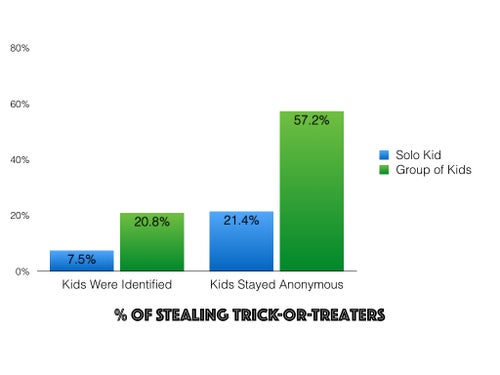

正如研究人員所預料的那樣,匿名性 和 群體存在 這兩個因素對“不給糖就搗蛋”者最終表現得好或壞產生了巨大的影響。只有 7.5% 的單獨出現並提供姓名和地址的“不給糖就搗蛋”者最終從碗裡偷了額外的糖果。然而,在頻譜的另一端,是那些成群出現並保持匿名的淘氣小“不給糖就搗蛋”者。當他們認為沒有人看到時,其中高達 57% 的“不給糖就搗蛋”者最終從碗裡偷偷拿了幾塊額外的糖果。

“但是等等,”一位敏銳的讀者現在可能會注意到。“我們確定這專門與去個性化有關嗎?也許這真的只是關於同儕壓力?”

嗯,確實如此。一點點。但也並非如此。

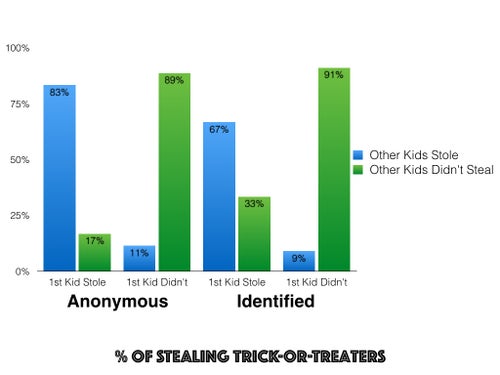

正如你在上面看到的那樣,“不給糖就搗蛋”者的行為 確實 受到了群體中第一個孩子最終所做的事情的影響。如果第一個拿到糖果碗的“頭領”決定偷偷拿走一些額外的糖果,那麼她的大部分同伴最終也會決定這樣做。另一方面,如果第一個孩子決定做好事,只拿一塊糖果,那麼該組中高達 90% 的其他人都照做了。因此,這裡絕對有 建模 的證據——孩子們 確實 觀察了第一個“不給糖就搗蛋”者所做的事情,並將其行為作為指導。如果他偷了,他們也會偷。如果她沒有偷,他們也不會偷。

但是……

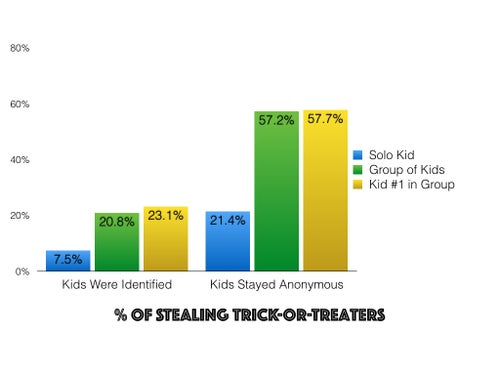

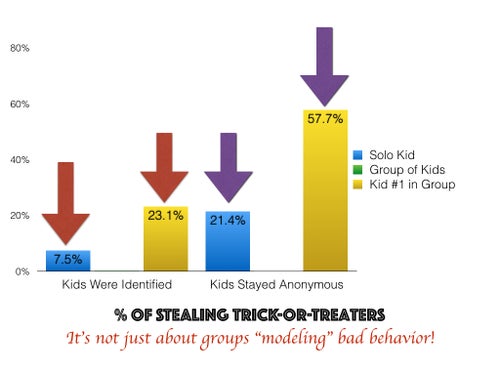

……這不可能 是 整個故事,因為第一個走上去的孩子仍然需要決定該怎麼做,而這個決定是在沒有關於其他群體成員的資訊的情況下做出的(因為,嗯,他是 第一個 拿到糖果碗的孩子)。正如你在上面的圖表中看到的那樣,當研究人員回頭專門檢視一個群體中的 第一個孩子 決定做什麼時,他們發現比預期(基於單獨孩子的比率)更多的“不給糖就搗蛋”者偷了額外的糖果 —— 特別是 當他們有匿名的額外好處時。

這讓我們明白,僅僅在群體中 確實 有一些特別之處,即使你不是嚴格地模仿其他群體成員的行為—— 並且 匿名 確實有一些特別之處,尤其是當你因為周圍有一群夥伴而感到興奮時。

這裡的故事寓意是什麼?如果你想讓你的“不給糖就搗蛋”者遵守只拿一塊糖果的規則——那麼,密切關注你的糖果碗可能是你最好的選擇。但你也可以無辜地問你的“不給糖就搗蛋”者他們的名字 和 他們住在哪裡。

研究表明,如果你只問這兩個簡單的問題,你就會獲得巨大的回報——以 11 月 1 日到來時,一碗光榮地沒有被耗盡的糖果的形式。

參考

迪納,E.,弗雷澤,S.C.,比曼,A.L.,和凱勒姆,R.T. (1976)。去個性化變數對萬聖節“不給糖就搗蛋”者偷竊行為的影響。《人格與社會心理學雜誌》,33,178-183。

圖片來源

Evan Amos 透過 維基共享資源 提供的糖果玉米

Belinda Hankins Miller 透過 維基共享資源 提供的“不給糖就搗蛋”者