本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

雖然德克薩斯州最常與化石燃料和保守的政治聯絡在一起,但它也正在贏得可再生能源整合領導者的聲譽。

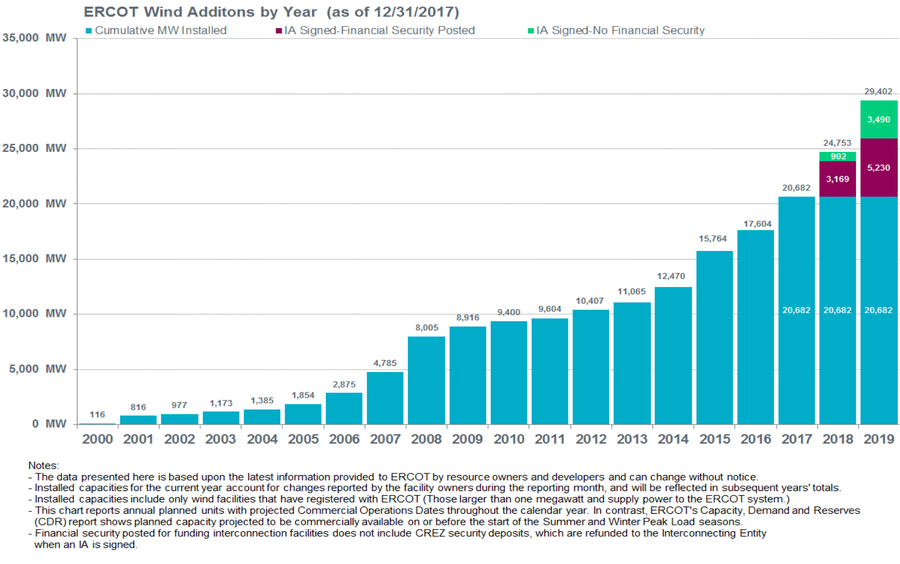

多年來,得益於 70 億美元的投資,將風力強勁的西德克薩斯州與該州在 2007 年批准的負荷中心連線起來的輸電線路,德克薩斯州的已安裝風能容量一直領先於美國。從那時起,該州的風能持續增長,幾乎沒有出現任何整合問題。德克薩斯州電網由德克薩斯州電力可靠性委員會 (ERCOT) 運營,風能滲透率持續保持在40% 以上,且持續數小時,沒有出現重大問題。

當然,風並不總是足夠大,足以滿足德克薩斯州 40% 的電力需求。真正重要的是可再生能源在全年提供的能量。這就是近年來德克薩斯州的資料如此引人注目的原因。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的重大故事的未來。

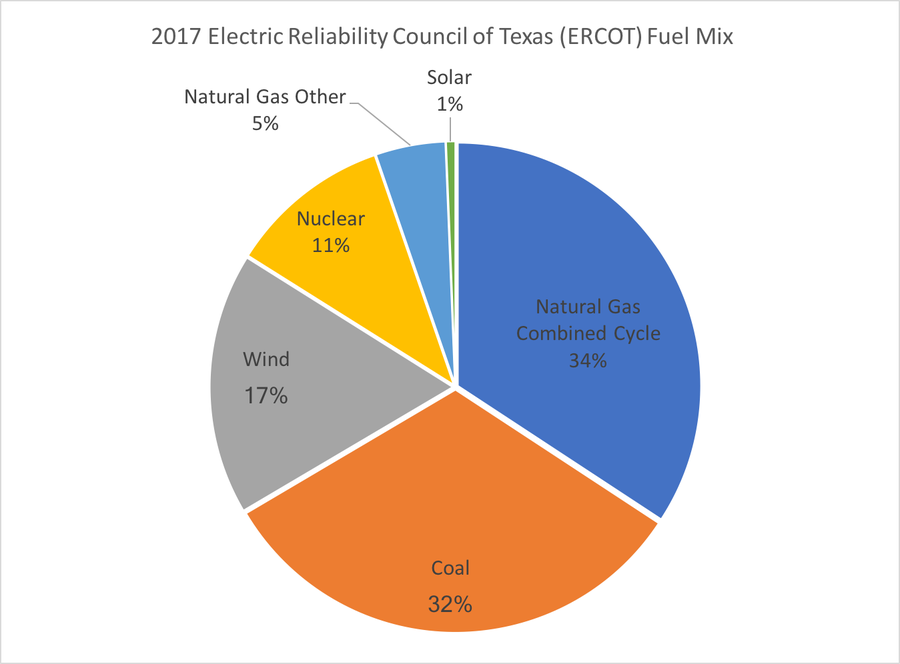

2017 年,德克薩斯州使用風能和太陽能產生了 18% 的電力。此外,天然氣聯合迴圈發電(最清潔、最高效的化石發電技術)產生的能源比煤炭多,這表明它開始取代煤炭的傳統基本負荷作用。來源:ERCOT

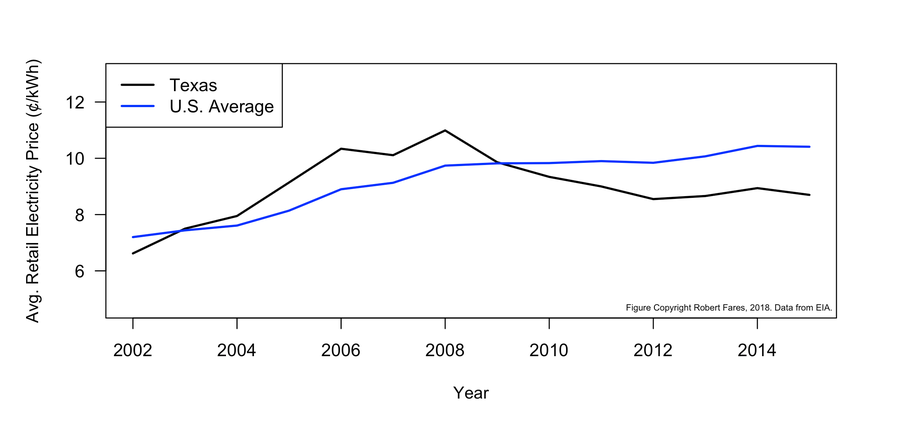

去年,德克薩斯州 18% 的能源來自風能和太陽能,其中風能提供了絕大部分的可再生能源。18% 這個數字很重要,因為多年來,可再生能源的批評者一直認為,在我們達到 20% 的風能和太陽能比例之前,電網成本和可靠性將會失控。但在德克薩斯州,零售電價實際上已經下降,遠低於美國平均水平。

自 2009 年以來,德克薩斯州的平均電價一直低於全國平均水平。此外,德克薩斯州的電價大致持平或下降,而全國平均水平略有上升。來源:EIA

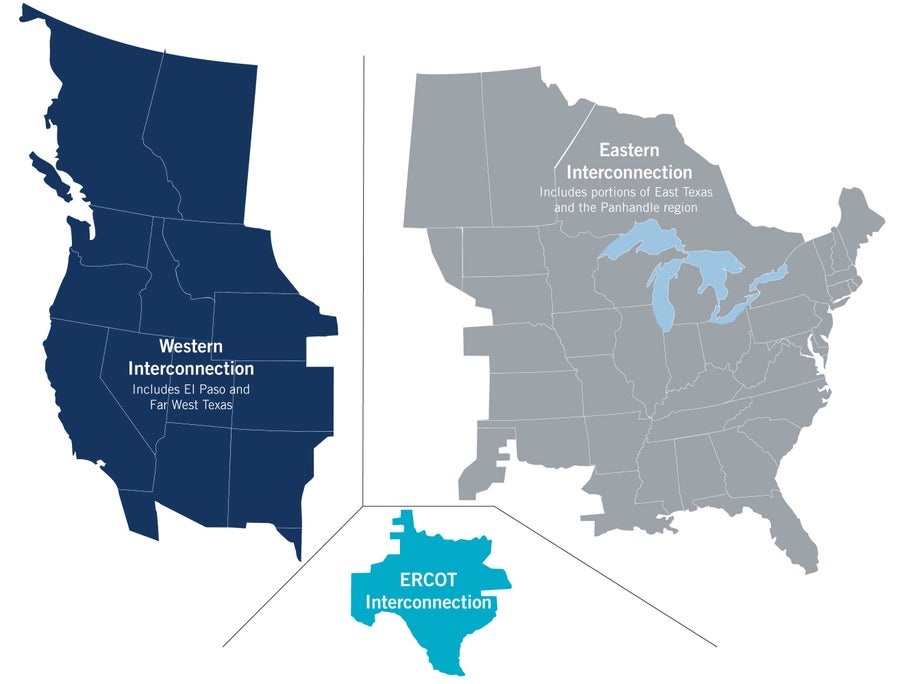

德克薩斯州可再生能源整合成就如此重要的部分原因是,德克薩斯州電網基本上完全與其他美國電網隔離。美國有三個同步電網:東部互聯電網、西部互聯電網和德克薩斯州互聯電網。德克薩斯州電網與其他美國電網之間唯一的電氣連線是傳輸相對較少電力的直流線路。這裡沒有花招——德克薩斯州生產的每一份可再生能源都必須在該州內傳輸和平衡。(其他大型風能生產商,如丹麥,可以與鄰近的電網交換電力,這使得整合更容易)。

美國有三個電網:東部互聯電網、西部互聯電網和德克薩斯州互聯電網。德克薩斯州無法與其他州交換大量電力這一事實使其可再生能源整合成就更加值得關注。來源:ERCOT

您可能會認為德克薩斯州的風能和太陽能承載能力可能已接近飽和。當然,該州迄今已整合了大量風能,沒有任何重大問題,但人們是否正在建設新的風能和太陽能發電廠?答案是肯定的。

截至 2017 年 12 月 31 日,德克薩斯州電力可靠性委員會 (ERCOT) 簽署了 2018 年和 2019 年的互聯協議 (IA),新增了約 8700 兆瓦的風能容量,相當於已安裝容量增加了 40%。來源:ERCOT 發電機互聯狀態報告

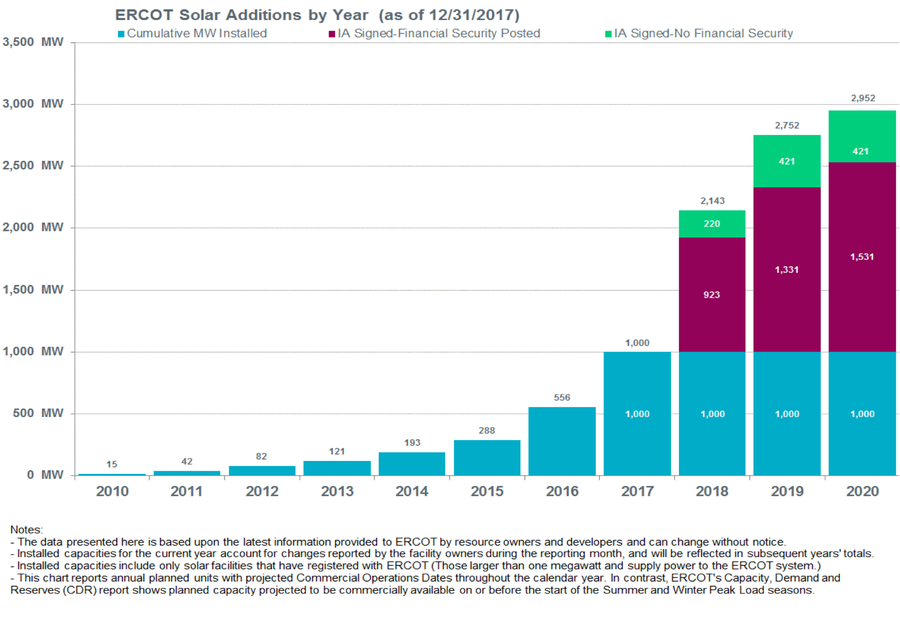

雖然德克薩斯州迄今為止安裝的太陽能相對較少,但在 2018 年至 2020 年期間,有近 2000 兆瓦的新增太陽能簽署了互聯協議 (IA) 開始執行——足以使該州電網規模的太陽能容量增加近兩倍。來源:ERCOT 發電機互聯狀態報告

截至 2017 年 12 月 31 日,德克薩斯州的互聯佇列中有 8,720 兆瓦的新增風能容量和 1,952 兆瓦的新增太陽能容量,這是尋求批准連線到輸電網的新發電專案清單。風能的建設速度仍然比太陽能快得多,因為它的平準化能源成本仍然比公用事業規模的太陽能低(每千瓦時約為 4-5 美分)(低至每千瓦時 3 美分)。然而,太陽能正在興起,計劃到 2020 年投入運營的太陽能裝機容量幾乎是目前的兩倍。

德克薩斯州有望實現 20% 的可再生能源目標,而不會出現批評者仍然擔心的失控成本和穩定性問題。這並不意味著超過 20% 會很容易——但德克薩斯州的經驗讓我們有理由懷疑那些聲稱知道可再生能源整合真正障礙的專家。

在未來幾年,電池儲存成本將會下降,電力需求將會變得更加靈活,可再生能源將會變得更加“可排程”,電網運營商將越來越擅長整合可再生能源。鑑於這些趨同的趨勢,我不會對德克薩斯州和其他地區在未來幾十年內能夠有效整合多少可再生能源感到驚訝。