本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點。

多年來,世界各地的研究人員一直致力於提高鋰離子電池的儲能能力。雖然世界各地的研究實驗室湧現出許多設計和技術,但很少有從實驗室走向市場的。但現在,斯坦福電池初創公司 Amprius 開發了一種用於先進矽電極的新型大規模製造技術,該技術實際上可以在不久的將來實現高能量鋰離子電池的大規模生產,並有助於將下一代電動汽車和消費電子產品變為現實。

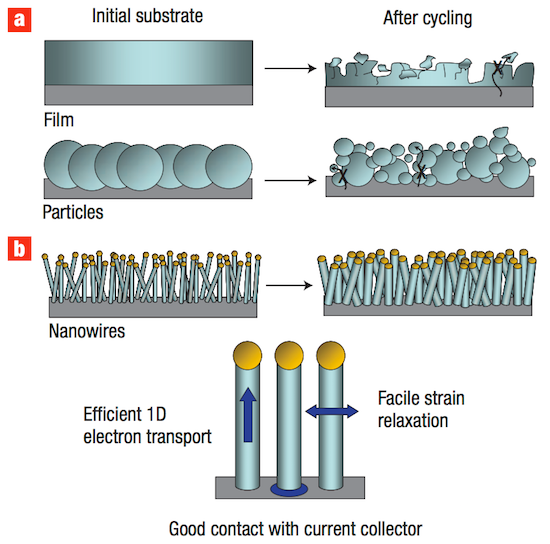

Amprius 的創新之處在於其在鋰離子電池的負極側使用矽奈米線,而不是傳統的碳。長期以來,研究人員一直知道矽具有提高電池密度的潛力,因為一個矽原子可以容納四個鋰離子,而六個碳原子只能容納一個鋰離子。這是一個巨大的優勢。然而,將所有這些鋰離子進出矽會導致矽膨脹至其原始尺寸的三倍,並且不可避免地會在幾個迴圈後導致矽斷裂並自我破壞。為了克服矽膨脹引起的問題,Amprius 的創始人崔屹教授開發了一種矽奈米線電極,該電極留有空間供細小的矽“毛髮”在吸收鋰時膨脹和收縮。獨特的幾何形狀使電池可以反覆迴圈而不會損壞脆弱的矽,並釋放出使用矽代替碳的所有能量密度優勢。

在 2008 年發表於《自然奈米技術》的一篇論文中,斯坦福大學教授崔屹和團隊公佈了一種奈米線設計,該設計能夠在鋰離子電池中使用超高容量的矽來代替當今的碳。細小的奈米線“毛髮”允許矽在吸收鋰時膨脹和收縮而不會斷裂。(圖片來自Chan et al., 2008。)

關於支援科學新聞報道

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

Amprius 與高通量沉積系統和工藝的全球領導者 Meyer Burger (Netherlands) B.V. 合作開發了其新工具。該工具使用多步化學氣相沉積 (CVD) 工藝來生產 Amprius 的矽奈米線陽極。由於矽提供的能量遠高於傳統陽極材料碳,因此 Amprius 的電池可實現更高的單位體積能量(每升 800-1000 瓦時,具體取決於電池容量和外形尺寸)和單位重量能量(每公斤 325-400 瓦時),而當今市售電池的最高容量約為每升 650 瓦時和每公斤 240 瓦時。這意味著一個 Amprius 電池的尺寸和重量將比當今最好的電池減少約三分之一。

Amprius 將使用上圖中的機器,透過連續的卷對卷化學氣相沉積工藝大規模生產電池。(圖片由 Amprius 提供)

我與美國前能源部長兼 Amprius 董事會成員朱棣文談到了 Amprius 製造創新的重要性,以及 Amprius 將以其新型高容量電池為目標市場。以下是他的評論的濃縮和編輯版本。

這都是新技術。當崔屹在斯坦福大學的實驗室裡與他的博士後和研究生一起進行這項研究時,他們是小批次生產的,基本上是手工製作的硬幣大小的電池。但是大學並沒有為大規模生產做好準備。從博士後和研究生熟練的手工製造可以測試的電池到大規模生產之間存在很大的差距。這款矽工具的偉大之處在於它是我們所說的卷對卷的。從一側進入的是聚合物背襯,該背襯連續透過並進行化學氣相沉積工藝,從而產生矽奈米線。透過卷對卷製造,您將獲得更高的產量,這意味著更便宜的電池。

令人興奮的是,透過連續的卷對卷化學氣相沉積工藝,我們認為我們很有機會以與當今電池相同的成本生產高能量密度鋰離子電池。

某些效能點和價格點將使市場呈非線性增長。我們需要將電池能量密度提高一倍,電動汽車才能真正成為主流,不再是早期採用者購買雪佛蘭Volt、特斯拉或日產聆風。當您擁有一個龐大的市場時,您就會獲得規模經濟,而當您擁有正確的效能時,您就會擁有一個龐大的市場。

Amprius 希望其電池能夠實現正確的效能和正確的價格,從而在電動汽車的普及率上發生鉅變,並將電動汽車帶入主流。與此同時,他們的電池很可能成為智慧手錶和無人機等真正需要儘可能高密度電池的消費電子產品的首選技術。在未來幾年內,Amprius 如何以低廉和有效的方式生產電池將決定該公司是否能夠實現改變電動汽車市場的目標。隨著 Amprius 不斷朝著將下一代鋰離子電池推向市場的目標邁進,這將是令人興奮的。