本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

1995 年,就像 1492 年一樣,是發現時代黎明。新的探險家們不再使用遠洋船隻來發現大陸,而是使用望遠鏡來發現圍繞遙遠恆星旋轉的行星。已經發現了數千顆這樣的太陽系外行星,這個術語通常縮寫為“系外行星”,其中包括一些潛在的類地世界,以及與我們太陽系中的任何行星都截然不同的奇異天體。

這些系外行星探險家中的兩位,米歇爾·馬約爾和迪迪埃·奎洛茲,最近因他們在 1995 年的發現而被授予了諾貝爾物理學獎的一半。我的同事和我一致欽佩他們開創性的工作,併為繼續他們開始的工作而感到自豪。

但是諾貝爾獎的引述有些奇怪。它說:“為了發現一顆圍繞太陽型恆星執行的系外行星”。難道不應該說是第一顆系外行星嗎?畢竟,數百名天文學家發現了一顆系外行星。我幫助發現了一些。甚至高中生和業餘天文學家也發現了它們。諾貝爾委員會犯了排版錯誤嗎?

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

不,他們沒有,因此有這樣一個故事。

正如決定誰發現了美洲(克里斯托弗·哥倫布?約翰·卡伯特?萊夫·埃裡克森?阿美利哥·韋斯普奇,他的名字是廣為流傳的?那些數萬年前從西伯利亞步行而來的人?)是有問題的,說誰發現了第一顆系外行星也很難。至少有五位可信的競爭者,考慮每種情況的優點是很有趣和引人入勝的。因此,讓我們假裝我們在諾貝爾委員會,負責選出獲勝者。

但是,首先,我們需要了解系外行星出現之前天文學家的心態。他們期望所有行星系統都與我們自己的太陽系相似。並非在每一個細節上,但至少在一些重要方面:行星的軌道幾乎是圓形的,並且位於同一平面內,巨大的行星(如木星)在外面,而岩石行星(如地球)離恆星更近。

幾個世紀以來,天文學家發展了一種行星形成理論,該理論解釋了為什麼這些模式應該是普遍的,這是在新星周圍的物質漩渦中發生的物理過程不可避免的結果。我很想描述這個理論,但我會省略細節,因為早期的系外行星發現表明這個理論是錯誤的,或者至少是不完整的。您需要知道的是,這種期望根深蒂固。

您還需要知道如何檢測系外行星。您可能嘗試的第一件事是將望遠鏡對準一顆恆星,並尋找圍繞它旋轉的較暗物體。這幾乎是不可能的:行星太暗了。相反,第一顆系外行星是透過觀察恆星的運動來檢測的。

孩子們被教導行星圍繞太陽旋轉,但這有點是善意的謊言。實際上,太陽和行星圍繞整個太陽系的質心旋轉。如果您構建一個平放在盤子上的太陽系比例模型,那麼質心就是您可以將盤子平衡在指尖上的位置。太陽是太陽系中質量最大的組成部分,因此它始終靠近質心,但它確實會稍微移動。遙遠恆星周圍的行星也應該導致恆星移動。這為天文學家提供了一種使用多普勒效應找到它們的方法。

每當一個移動的物體發出波(例如聲波或光波)時,波之間的長度在前進方向上會被壓縮,在反方向上會被拉伸。對於聲音,波長決定了音調,這解釋了為什麼救護車的警笛在快速經過時音調會下降。對於光,波長決定顏色。當恆星向我們移動時,它的光會顯得略微偏藍,而當恆星後退時,它會變紅。我們談論的是百萬分之幾或更少的微小變化,這就是為什麼您需要專門的天文裝置來檢測它們的原因。

我們差不多準備好回顧第一顆系外行星的發現者的候選人,但還有一件事。我們應該提前決定發現的含義。這將被證明很重要。

字典的定義是“首次獲得知識”。好吧,但是知識是什麼?為此,我們翻閱哲學教科書,在關於認識論的章節中,我們瞭解到知識是有理由的真實信念。那麼,我們的任務是找出第一個對系外行星的存在持有有理由的真實信念的人。

因為它必須是真實的,所以我們不需要討論所有失敗的嘗試和虛假的說法,這些說法數十年來損害了行星獵人的聲譽。透過要求它是有理由的,我們擱置了幸運的猜測者。1953 年,菲利普·K·迪克寫了一個以恆星比鄰星周圍的行星為背景的故事,2017 年,天文學家探測到了這樣一顆行星,但菲利普·K·迪克並沒有發現這顆行星。

我們的簡報現已完成,我們可以按時間順序歡迎競爭者入場。

1979 年,戈登·沃克和不列顛哥倫比亞大學的幾位同事開始尋找行星。他是世界上精確多普勒觀測方面的權威。他設計的調查基於所有行星系統都類似於太陽系的前提。最大的訊號(並且考慮到他裝置的侷限性,他唯一有可能檢測到的訊號)將來自類似於木星的巨大行星,木星繞太陽旋轉需要 12 年的時間。這意味著沃克需要致力於一個非常長期的專案。

他還必須希望像木星這樣的行星很常見,因為他只能監測大約 20 顆恆星。為了擴大他的搜尋範圍,他需要望遠鏡時間分配委員會的更多支援,但這並沒有實現。沃克後來寫道:“如今很難意識到 20 世紀 80 年代對提出的[太陽系外]行星搜尋的懷疑和漠不關心的氣氛。有些人認為,這樣的事業甚至不是天文學的合法組成部分。”

儘管有這個障礙,到 1988 年,他已經檢測到一個木星質量行星的訊號,該行星每 2.7 年圍繞一顆名為仙王座伽瑪的恆星旋轉。那麼,沃克會贏得獎項嗎?他對這顆行星的存在有真實和有理由的信念嗎?

好吧,它是真實的:這顆行星的存在在 2003 年得到明確證實。問題在於,1988 年的信念是否是有道理的。沃克的訊號在噪聲中清晰地突出出來,但他仍然擔心自己被愚弄了。多普勒訊號可能由行星以外的其他原因引起。也許 2.7 年的模式來自恆星的自轉,而不是運動。太陽每月自轉一次,但沃克認為仙王座伽瑪是一顆巨大的恆星,自轉速度可能要慢得多。

在 1992 年的一篇論文中,基於這種擔憂,沃克放棄了來自仙王座伽瑪的訊號代表一顆行星的主張。但事實證明,這顆恆星被錯誤分類了。它不是一顆巨大的恆星。沃克被愚弄地擔心自己是在愚弄自己。鑑於近乎敵意的懷疑氣氛,他的謹慎是自然的。也許最好說沃克檢測到了這顆行星,但並沒有完全發現它。

這讓我們來到了下一位競爭者,史密森尼天體物理天文臺的大衛·萊瑟姆。1989 年,他和他的合作者報告了一顆名為 HD 114762 的恆星周圍一個有趣的的多普勒訊號。該訊號非常清晰。它的特徵與軌道運動相容,與自轉不相容。

這似乎是一項輕而易舉的發現。事實上,HD 114762 已被納入 NASA 的綜合系外行星資料庫,並以 1989 年作為發現年份記錄在案。這比馬約爾和奎洛茲早六年。

那麼,為什麼萊瑟姆不會與瑞典國王握手呢?因為當時,萊瑟姆的成就並沒有被認為是行星的發現。關於這顆假定的行星有一些奇怪的事情。

首先,軌道遠非圓形。它是一個橢圓,一個維度是另一個維度的兩倍——與太陽系的行星完全不同。其次,這顆行星的質量是木星的 11 倍,這似乎很古怪。事實上,這顆行星的質量甚至可能更大,因為多普勒方法只能告訴我們這顆行星的最小可能質量。這是因為恆星在所有三個維度上移動,但多普勒效應僅來自其中一個維度:向觀察者移動或遠離觀察者的運動。

最後,這個行星的軌道對於一顆巨行星來說似乎太小了。它的大小還不到木星軌道的十分之一。根據行星形成的理論,巨行星不應該在如此靠近恆星的位置形成。那裡應該是小型岩石行星的領域。

拉瑟姆認為這可能是一顆行星,但他的一些團隊成員(以及大多數其他天文學家)認為這有點牽強。他們在 1989 年的論文中只是推測性地提到了行星的可能性。他們寫道,更可能的是一顆褐矮星,一種未能點燃核聚變反應的“失敗的恆星”。

然而,今天,HD 114762 的所有“怪異之處”都不再被認為是怪異的了。我們知道,有百分之幾的類太陽恆星擁有一顆軌道小而高度橢圓的巨行星。其中一些的質量確實高達木星的 10 倍甚至 20 倍。

拉瑟姆很有可能成為第一個發現系外行星的人,但這只是從我們的回顧性角度來看。這一說法真實,並且有充分的資料支援。但當時,由於人們先入為主地認為行星應該看起來和行為都像太陽系中的行星,因此它沒有被相信。

接下來發生的事情令人震驚。1992 年,亞歷山大·沃爾什贊和戴爾·弗雷爾宣佈,他們使用多普勒方法的變體發現了兩顆質量與地球相當的行星。證據確鑿且令人信服。令人震驚的是,這顆恆星不是像太陽一樣的普通恆星,而是一顆脈衝星。

脈衝星是宇宙中最奇特的物體之一。它們是超新星爆炸的殘餘物,當一顆巨大的恆星耗盡核燃料並變得不穩定時,就會發生超新星爆炸。脈衝星將整個太陽的質量壓縮到一個直徑僅 20 公里的球體中,使其密度如此之大,以至於稍有不慎就會坍縮並變成黑洞。此外,它還可以每秒旋轉數百次,並噴射出無線電波、X 射線和致命劑量的輻射。

我們應該如何評價這個第一顆系外行星的候選者呢?這一說法是真實且有理有據的。它被天文學界所相信,並且仍然被相信。唯一的障礙是,圍繞脈衝星執行的物體是否應該被認定為行星。

到那時為止,天文學家對行星的定義是一個質量太小,不足以成為恆星或褐矮星的物體。脈衝星的發現迫使人們進行了更仔細的評估。也許行星這個詞應該保留給圍繞普通恆星而不是殭屍恆星執行的物體。(現在您明白為什麼 2019 年的諾貝爾獎引文提到了“圍繞類太陽恆星的系外行星”)。

一些天文學家堅持認為,行星必須在圍繞年輕恆星旋轉的物質漩渦中形成。脈衝星的伴星不是在那裡形成的。據推測,它們是在超新星爆炸後形成的,因為它們不可能在災難性的能量爆炸中倖存下來。也許一些爆炸物質最終又落回了原處,並開始圍繞中子星執行,行星就是從這種物質中形成的。然而,任何基於形成的定義的一個嚴重問題是,對於“正常”行星的形成,也沒有普遍認可的理論。

最終發生的是,天文學家習慣於將沃爾什贊和弗雷爾的物體稱為行星。但脈衝星行星被視為異類,而對更多脈衝星行星的搜尋結果證明是徒勞無益的。已知只有一顆其他脈衝星擁有行星,即使在那種情況下,證據也不夠可靠。

這就引出了 1995 年。來自瑞士日內瓦天文臺的兩名天文學家米歇爾·馬約爾和迪迪埃·奎洛茲一直在改進多普勒技術。早些時候,馬約爾曾幫助拉瑟姆觀察他的恆星。然後,他和他的學生奎洛茲決定自己去尋找行星。他們在法國擁有一臺望遠鏡的近乎壟斷的權利,這使他們能夠比沃克或拉瑟姆監測更多的恆星。

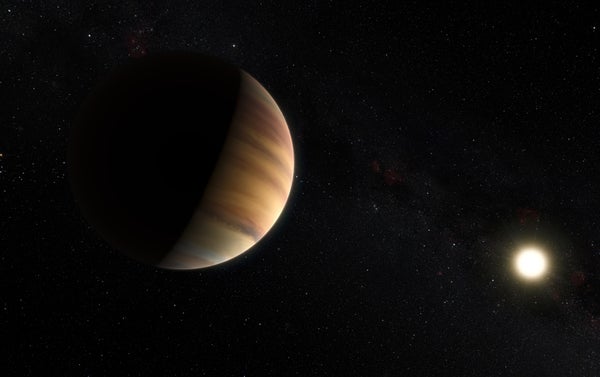

他們的一顆恆星,一顆名為飛馬座 51 的類太陽恆星,以 50 米/秒的振幅來回移動,週期僅為 4.2 天。該訊號暗示存在一顆最小質量介於土星和木星之間的行星。這是一個讓天文學家感到舒適的質量。不太令人滿意的是軌道距離:僅為地球到太陽距離的二十分之一。

許多理論家堅持認為,那裡不是巨行星應該存在的地方。由於如此靠近恆星,圍繞飛馬座 51 執行的物體被加熱到數千度。馬約爾和奎洛茲發現了一種後來被稱為“熱木星”的行星,這種行星在當時的行星形成理論中被認為是無法存在的。

天文學界持懷疑態度,不僅是因為與他們的期望相矛盾,還因為該領域的不光彩歷史。有人擔心多普勒頻移來自恆星脈動,而不是軌道運動;也許飛馬座 51 的表面會以有規律的節奏凸出,然後又回縮。

然而,在接下來的幾年裡,所有這些擔憂都被打消了。這是真的。行星形成理論必須更新。

因此,馬約爾和奎洛茲是第一個對每個人都同意是圍繞類太陽恆星執行的系外行星的物體的存在持有有理有據的真實信念的人。同樣重要的是,飛馬座 51 的發現與第一次看到一個未被探索且看似無限的陸地大陸具有相同的效果。行星發現和該領域科學家數量的指數增長始於 1995 年。這就是為什麼諾貝爾委員會認為馬約爾和奎洛茲應該獲得科學界的關注(以及 50 萬美元)的原因。

不過,戴上我學究的帽子,我將指出,關於飛馬座 51 是一顆行星的說法並非 100% 合理。請記住,多普勒方法只揭示了軌道物體的最小質量——真實質量可能更大。如果它的軌道恰好垂直於我們的視線,則質量會大得多。雖然這需要一個非常不可能的巧合,但當時可以想象飛馬座 51 的伴星實際上是一顆褐矮星。事實上,它是一顆行星。真實質量最終是透過一種依賴於探測行星自身光線的不同技術測量的,但直到 2015 年才完成。

第一個質量被明確測量的系外行星名為 HD 209458b。在這種情況下,行星的軌道恰好將其直接帶到恆星前方,導致微型日食。這消除了通常關於軌道方向的不確定性。日食是 1999 年由兩個競爭小組發現的,一個由大衛·查博諾領導,另一個由格雷戈裡·亨利領導。但儘管這在技術上是一個更明確的發現,但到那時,天文學界已經不再懷疑飛馬座 51 和其他類似物體的發現了。

撇開吹毛求疵不談,還值得注意的是,儘管有許多虛假的開始,但探測系外行星是少數幾次專案最終比預期更容易的奇妙場合之一。通常,墨菲定律盛行:一切都比你預期的更難,花費的時間更長。在這種情況下,熱木星的存在使得事情變得更容易,這是大自然的一份禮物,沒有人預料到。熱木星產生最大的多普勒訊號,只需幾周的資料就可以檢測和確認它們;無需像沃克認為的那樣等待數十年。

事實上,沒有人預料到熱木星是不完全正確的。1956 年,奧托·斯特魯夫寫了一篇短文,指出多普勒測量的精度已經足以檢測到大質量行星,但前提是它們存在於微小的軌道中。撇開這種行星是如何形成的問題不談,他意識到沒有任何物理定律禁止這種行星存在。他的論文字可能開啟一個全新的天文學領域,但事實上,它默默無聞地被遺忘了。如果能夠觀察到更多的恆星,飛馬座 51 周圍的行星可能在 1960 年代初或肯定在 1980 年代被沃克發現。

當我過度悲觀時,我都會努力記住這個故事。即使一個領域因為以前被證明是錯誤的說法而受到玷汙,即使其他有才華的人以前嘗試過,即使理論家告訴你你的想法是牽強的——仍然可能有一個真正壯觀的現象等待被發現。