本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

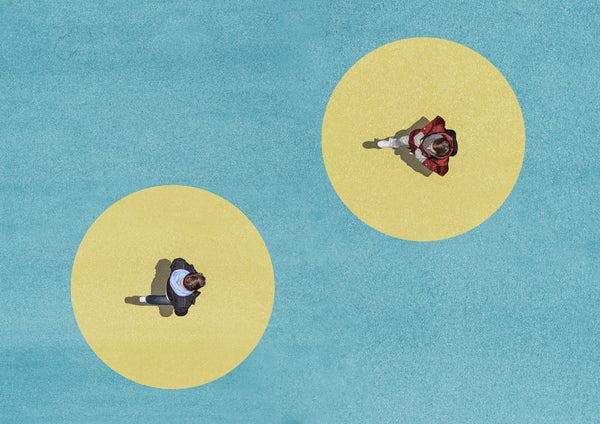

社交距離讓美國人擔憂。耶魯大學教授尼古拉斯·克里斯塔基斯警告說,它要求我們“抑制我們深刻的人性和進化上固有的連線衝動”,例如。記者格雷格·米勒和其他人引用了可能產生的後果,包括“心臟病、抑鬱症、痴呆症,甚至死亡”。 與此形成鮮明對比的是,在中國大陸,幾乎沒有人談論這些問題。對中國社交媒體的搜尋幾乎沒有發現關於這個主題的帖子:中國人表達的與封鎖相關的擔憂主要集中在他們自己、家人和朋友的安全;生活方式的改變;無聊;身體上的限制;以及由於長時間的密切互動,同時還要處理工作、育兒和家務而導致的社會衝突。對中國學術文獻的回顧也同樣沒有發現任何文章。

這可能看起來違反直覺。難道以群體為導向的中國人不應該比美國人更焦慮社交距離嗎?為了提供一些背景資訊:西方和東方社會中的個人都有社交需求,我們透過多種方式來滿足這些需求。然而,我們的“首選”策略確實往往有所不同。在更個人主義的西方,我們當然愛我們的家人,但也傾向於嚴重依賴友誼——依賴於反映“我們真正是誰”的選擇性聯絡。這些友誼有利於個人成長,可以凝聚成“選擇的家庭”。

但是,這些關係依賴於細緻入微的面對面互動,不幸的是,社交距離使這種互動變得困難。康奈爾大學研究人員杜燕·阮和蘇珊·富塞爾已經表明,與中國人相比,美國人更依賴非語言行為線索,如頭部轉動、面部表情和眼神交流來支援溝通。我們也可能更加敏感——例如,更可能將缺乏肯定的肢體語言歸因於缺乏興趣或參與。由於電子媒體很難傳達這些微妙的行為線索,現在依賴 Zoom 或 FaceTime 的美國人可能會發現很難與他人保持聯絡感。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

相比之下,像中國這樣更具集體主義社會的人們傾向於透過既有的或血緣關係來滿足他們的社交需求——例如,與家人或同學。儘管這些關係可能不那麼個性化,但也需要較少的維護。事實上,我們其中一人(王琪)的實驗室最近發現,亞洲人幾乎可以從任何型別的社交交流中獲得親近感,包括談論天氣。因此,即使在長時間的社交距離期間,也容易保持聯絡感。

這並不是說疫情不會讓中國人感到 distress。它們絕對會,無論是在短期還是長期。例如,一項關於2003年香港SARS爆發的倖存者的研究發現,倖存者不僅受到了創傷,而且即使在一年後,他們仍然有“驚人的高水平的抑鬱、焦慮和創傷後症狀”。然而,這種 distress 有趣地僅與疾病本身有關。雖然2003年香港實行了社交距離,但這可能帶來的不良影響並沒有引起中國人的多少關注。有趣的是,研究發現,在SARS大流行期間,香港居民實際上透過他們的社群經歷了社會聯絡的增加。

我們美國人有可能像中國人一樣很少因為社交距離而感到 distress 嗎?有可能。當然,個人主義和集體主義等文化現象非常複雜且動態。沒有人可以確定地預測它們。不過,我們可能會問:當前的疫情及其隨之而來的經濟影響是否足以成為一種衝擊,以緩和我們極端的美國個人主義——這種個人主義可以說不僅達到了世界最高水平,而且達到了人類歷史上的最高水平?也許吧。已經有很多大學生搬回家與父母同住,這改變了他們之間的關係,可能會產生持續的影響。如果說有什麼不同的話,那就是這些成年子女可能會更加敏銳地意識到血緣關係在危機中所提供的安全網。

更重要的是,如果真的發生嚴重的經濟衰退,可能會將各種各樣的失業家庭成員拉入積極的育兒行列。核心家庭可能會變得不那麼核心;多代同堂的家庭可能會激增;而非常年輕的人可能會出現更具集體主義的傾向——這種傾向在美國的許多地方一直處於潛伏狀態,被將美國描繪成牛仔之國的 dominant discourse 所淹沒。

具有諷刺意味的是,疫情可能在中國產生相反的效果。在中國的一些城市,離婚率急劇上升——這是長期以來被接受的個人主義標誌——在解除封鎖後。南部城市深圳對離婚的需求如此之大,以至於據中國網站Sixth Tone報道,“夫妻必須提前一個月預約才能離婚”,而在湖南省的一個小城市,與離婚相關的管理人員非常忙碌,他們甚至“沒有時間喝水”。

當然,禁閉的壓力導致了一些分手。與美國一樣,家庭暴力事件激增。但一些分手似乎可以追溯到個人主義思維的抬頭,例如,這種思維強調選擇和自願努力,而淡化責任和義務。因此,當 34 歲的張寧發現自己獨自一人被困在武漢照顧兒子和公婆幾個月時,她對她的丈夫感到憤怒。“當我打電話給他想釋放我的情緒時,起初他安慰了我一下,但後來他不耐煩了,”她告訴Sixth Tone。然後有一天,他對她吼道:“你不應該做這一切嗎?”——這是典型的集體主義反應。而她報告說,事情就是這樣。

簡而言之,雖然中國人可能不像我們美國人那樣經歷社交距離焦慮,但疫情似乎在某些人身上激發了個人主義的思維方式。當然,離婚率和理由只能講述中國這個龐大故事的一小部分。儘管如此,透過疫情,將東西方在物理上拉得如此之近的全球化,是否也可能在心理上將我們稍微拉近一點呢?這是有可能的。