本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

幾年前,我曾在康涅狄格州我家附近的一家醫院跟隨一位神經科醫生見習。對這位醫生來說,那天是相對輕鬆的一天,主要工作是檢視病歷和篩選腦部影像以尋找異常。當她處理文書工作時,這位神經科醫生與我分享了她的見解,尤其是在出現“令人興奮”的事情時。即便如此,我仍然記得,我發現人體可以成為醫學教育者——可以被研究,甚至被驚歎,這很奇怪。

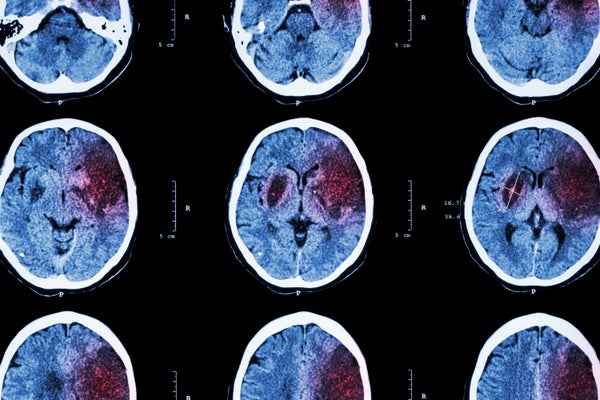

我瞭解了缺血性中風在 CT 掃描中的樣子。我看到了不同患者及其健康狀況的電子病歷的樣貌,這些病歷由過去和現在的醫療服務提供者註釋。我閱讀了醫生們認為的關於他們患者的客觀事實,包括值得記錄的資料點和測試結果。我閱讀了對保險公司重要併為醫生提供薪酬的內容。我看到了一個複雜的文件系統,該系統將醫療記錄和醫生報銷置於“以患者為中心”的醫療保健的核心。

我閱讀了患者主觀描述自身疾病的片段,病歷作者用“患者堅持[x]”、“患者似乎確信[y]”甚至“患者頻繁就診,尋求關注”等短語來註釋這些片段。就好像一個人的親身經歷敘述不夠科學信任,或者至少不夠重要,不足以在我們的按服務收費的醫療保健模式中被認真對待。患者不可能成為自己故事的第一作者,這個令人嚮往的角色是為受過教育的、客觀的——臨床醫生保留的。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

在醫學領域,我們經常談論個人責任和社會決定論在影響健康行為方面的微妙平衡。但是,當真正有擔憂和疾病的患者將自己的健康掌握在自己手中時,他們會被評判,並被貼上尋求關注者的標籤,即使科學對他們沒有答案。也許是因為客觀資料對善於分析的醫學頭腦來說令人感到安慰。但是,當沒有資料可以解釋特定的疾病,並且時間就是金錢時,將您面前的身體視為一個疑病症、不順從或尋求關注的人,而不是真正傾聽並加強醫患關係,就變得更容易了。不幸的是,這種態度不利於良好的醫療護理,因為不知何故,即使是那天閱讀的最普通的材料——一份充斥著複雜醫學術語和一些作為醫學生我仍然需要谷歌搜尋的縮寫的病歷——我幾乎可以聽到病歷作者嘲諷的評判。

隨著電子病歷的興起和不斷改進的技術,人們可能會傾向於相信這些變化給醫療保健帶來的好處多於壞處。雖然表面上看起來可能是這樣,但就像我們世界中的其他一切一樣,事情並沒有那麼簡單。這意味著患者與醫生相處的時間大大減少,並且比以往任何時候都感到被忽視。這意味著人們壽命更長,但患有更多的慢性病。這意味著以患者為中心的關懷正在被換成以患者為中心的病歷。這意味著護理提供者不太關注患者,而更關注底線。

結果,他們比以往任何時候都遭受更多的職業倦怠。事實上,醫師基金會的2018 年調查發現,在接受調查的醫生中,每 10 位醫生中就有 6 位(總共 9,000 位)對醫學專業的未來感到非常或有些悲觀,他們將電子病歷設計和醫患關係列為他們明顯不滿的原因。在很大程度上,這個普遍存在的問題歸因於醫療文化的轉變,從 1900 年代早期的家庭出診和床邊服務,到 2020 年的 15 分鐘快速檢查和對利潤率的關注。

幸運的是,並非所有醫療保健專業人員都將患者及其身體視為醫學標本。一些醫生,就像我見習的那位神經科醫生一樣,會花時間去了解他們的患者——以及他們的家人——超越病歷和保險檔案。因為很難從病歷的醫學術語中在腦海中構建患者的生活和敘述,所以那天醫生為我填補了空白。她為簡略的筆記和原本冷漠的文書工作賦予了生命和意義。她告訴我一個年輕人,他可能正在嚥下最後一口氣,原因是酒精/可卡因/麻醉品聯合過量。

當我在那裡時,她被叫到 ICU 去檢查他,這是幾天來的第 n 次檢查。在乘坐電梯上去的路上,她告訴我他是一名大學生,一直在做大學生常做的輕率的事情。她母親般的失望中夾雜著一絲悲傷。我認為像這樣的病例對她來說很常見,但看到她的人性化一面讓我感到謙卑,尤其是我不知道那天我將要面對什麼。我想知道,在一種充斥著過度用藥、過度檢查和過度記錄的文化中,成為一名過量用藥的患者意味著什麼,這些都無法為一名瀕臨死亡的患者或一個即將遭受不可挽回損失的家庭提供一絲人性。

她帶我去了她在 ICU 的病房。他最多比當時的我大一兩歲。當我看著呼吸機幫助他軟弱的身體吸氣然後呼氣時,我想象他可能有一個光明的未來。我想到了據稱讓他來到這裡的大學派對。我想知道他是否已經成癮或者是否可以得到幫助。我想知道他會留下誰。當醫生再次檢查他時,我為他默默祈禱,再次確認預後不良。

急促的腳步聲靠近。醫生走到走廊迎接她病人的母親。很明顯,他的母親和他的兒子一樣需要醫生的溫暖和關懷。因為這位神經科醫生是我認為的好醫生,甚至可以說是罕見的醫生,所以她也意識到了這一點。我聽著醫生轉達了一個艱難的預後。我看著這位母親緊緊抓住她的念珠,以至於她的指關節都變白了。我瞭解到她的兒子就讀於一所常春藤盟校,並將留下一個看似支援他的、並且此刻非常悲痛的家庭。“我知道他會沒事的,”她爭辯道。她看到他動了。我記得我學到過,過量用藥相關的昏迷可能會導致運動活動水平升高,這是由於藥物對腦幹的影響。與一位充滿希望的母親可能相信的相反,這並不是意識或主動運動反射的反映。

醫生雖然說話實事求是,但她在傳遞她的專業意見時卻帶著耐心和友善。她為這位母親著想。她明白,她面前這個毫無生氣的年輕人不僅僅是一具身體或另一起即將發生的過量用藥死亡事件。他是一個有家庭的人,一個生命值得活著的人。她還看到一位悲傷的母親在她面前,她很快就要接受這場悲劇。觀察他們的互動,我可以看到醫生分享的大部分醫學資訊都從這位女士的耳朵邊飛走了。她是一位母親,她知道自己看到了什麼;她完全相信她的兒子即將再次醒來。作為一名醫生,這位神經科醫生知道他不會好轉;損害已經太嚴重了。

那天,我看到最終安慰真正面臨真正失去的人們的不是科學或循證醫學的語言。提供安慰或保證的不是客觀的醫學凝視或作為標本的身體的微觀視角。建立醫生與他們真正的患者之間的信任的,不是我們被教導在臨床技能課程中向我們的患者扮演者展示的虛情假意的同情。當您照顧病人和垂死之人及其家人時,一句指令碼化的“哦,聽到這個訊息我很抱歉。這對您來說一定很艱難”,只能起到很小的作用。歸根結底,醫療實踐和醫患關係的現實是關於人性的衝動、生病的脆弱性以及康復的過程,所有這些我們都參與其中,但在成為“專業人士”的過程中卻常常忘記。

但在這個與神經科醫生的案例中,我看到了超越患者病歷並偏離醫學院醫生課程中虛情假意的同情指令碼意味著什麼。我看到一個年輕人作為一個病人,一個有自己故事的人;一位悲傷的母親,在那一刻也不亞於一個病人;還有一位知識淵博的醫生,靜靜地與她病人的母親站在一起,表示團結。神經科醫生伸出手,這位母親欣然接受了她真誠而毫不造作的安慰。那,對我來說,才是以患者為中心的關懷。我很想看看醫學院會如何編寫這個指令碼,或者電子病歷或保險公司會如何捕捉它以獲得報銷。