本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

與在英國和法國作為英雄而永垂不朽的查爾斯·達爾文和克勞德·伯納德不同,埃米爾·杜布瓦-雷蒙德在德國基本上被遺忘了——沒有街道以他的名字命名,沒有郵票描繪他的形象,沒有為他舉辦慶祝活動,也沒有他的論文集再版。大多數德國人從未聽說過他,即使聽說過,他們通常也認為他是瑞士人。

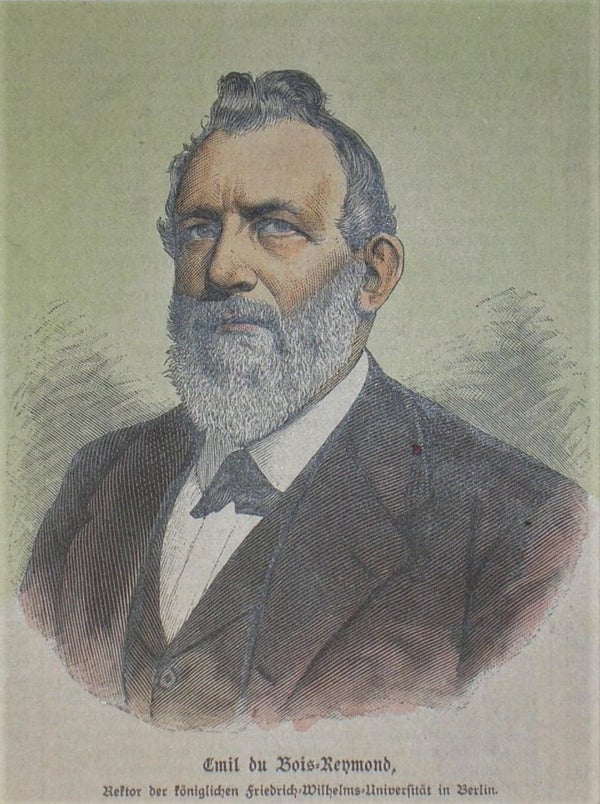

但情況並非總是如此。杜布瓦-雷蒙德曾經被譽為“歐洲最重要的博物學家”、“最後的百科全書式人物”和“德國有史以來最偉大的科學家之一”。同時代的人讚揚他在神經科學方面的研究以及關於科學和文化的演講;事實上,詩人儒勒·拉福格報道說,他看到他的照片與普魯士王室的照片一起掛在德國商店的櫥窗裡出售。

熟悉杜布瓦-雷蒙德的人通常會回憶起他主張用化學和物理學的術語來理解生物學,但在他的一生中,他因其他一系列成就而獲得認可。他率先在神經科學中使用儀器,發現了神經訊號的電傳輸,將神經組織中的結構與功能聯絡起來,並假設透過使用可以改善神經連線。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

他曾在柏林大學擔任教授、院長和校長,執掌普魯士的第一個生理學研究所,擔任普魯士科學院的秘書,建立德國的第一個物理學會,協助創立柏林人類學學會,監管柏林生理學會,編輯德國領先的生理學期刊,指導數十名研究人員,並培養了一批醫生。

然而,他的大部分名聲歸功於他作為演說家的技巧。在科學方面,他強調能量守恆和自然選擇的統一原理,向德國學生介紹了達爾文的理論,反對獲得性遺傳,並對抗活力論的幽靈,即生物受獨特原則支配的學說。在哲學方面,他譴責浪漫主義,恢復了盧克萊修的教義,並激怒了尼采、馬赫、詹姆斯、希爾伯特和維特根斯坦。在歷史方面,他促進了歷史主義的增長,闡述了科學史的原則,普及了啟蒙運動,促進了民族主義的研究,並預測了種族滅絕戰爭。在文學方面,他擁護文學中的現實主義,描述了電影的最早歷史,並批評了文化的美國化。

今天,很難理解杜布瓦-雷蒙德的演講引起的憤怒。其中一篇在普魯士戰爭前夕發表,詢問法國人是否喪失了生存權;另一篇回顧了達爾文的職業生涯,引發了普魯士議會的辯論;另一篇調查了文明的程序,認為科學是人類的本質歷史;而最著名的一篇,回應了科學與宗教之間的爭端,劃定了知識的邊界。

認識論很少再激起公眾的想象力。然而,在 19 世紀下半葉,認識論是靈魂科學之一,而靈魂是最政治化的物件。當杜布瓦-雷蒙德宣告意識的神秘性時,他粉碎了理性的最後野心。每個渴望世俗啟示的人都因這一損失而感到沮喪。歷史學家歐文·查德威克這樣描述:“四十年代是懷疑的時代,複數形式,小寫 d... ... 在六十年代,英國、法國和德國進入了懷疑的時代,單數形式,大寫 D。”

嫉妒的競爭對手將杜布瓦-雷蒙德認定為新德意志帝國的“柏林官僚”的成員。這不太公平。作為移民的後裔,杜布瓦-雷蒙德總是覺得與周圍環境有點格格不入。他從小就說法語,他的妻子來自英國,他將猶太人和外國人視為他最親密的朋友。甚至他與普魯士王儲和王妃的關係也使他對政權感到不滿。杜布瓦-雷蒙德支援婦女,捍衛少數民族,並抨擊迷信;他警告權力、財富和信仰的危險;他在原則問題上與俾斯麥對抗。他的榜樣提醒我們,帝國德國的愛國者既可以是世界主義的批評家,也可以是沙文主義的反動派。

他曾經和妻子開玩笑說,普魯士軍官認為任何像他這樣傑出的人物都是政府的親信,經常與皇帝交談。他本可以告訴他們,他曾將工程師維爾納·西門子介紹給機械師約翰·喬治·哈爾斯克,或者他曾啟動了物理學家約翰·廷德爾的職業生涯,或者他曾贊助朱莉婭·瑪格麗特·卡梅隆的攝影,或者他可以背誦他在手稿中看到的歌德和雨果的詩歌,但他太有禮貌了,只是為自己辯解。他的狂熱追隨者會很高興得知他確實向國王自我介紹,這對曾經在留言簿上簽名為“埃米爾·杜布瓦-雷蒙德,青蛙愛好者,柏林”的人來說是莫大的榮幸。

杜布瓦-雷蒙德的卓越地位來之不易。他一生中的大部分時間都在默默無聞地工作,儘管偶爾會有敏銳的觀察者意識到他的方法的意義。伊萬·屠格涅夫就是其中之一,他以他的榜樣為基礎創作了《父與子》中的巴扎羅夫這個角色。另一位柏林大學的著名學生索倫·克爾凱郭爾寫道

在所有科學中,物理科學無疑是最乏味的,我發現思考隨著時間的流逝,曾經引起驚奇的事物變得陳腐是很有趣的,因為這就是“壞的無限”中固有的發現的不變命運。只要記住聽診器問世時引起了多麼大的轟動。很快我們將達到每個理髮師都會使用它的地步,並且在為您刮鬍子時,會問:先生,您想聽診一下嗎?然後其他人會發明一種用於聆聽大腦跳動的儀器。那將引起巨大的轟動,直到五十年後,每個理髮師都可以做到這一點。然後在理髮店裡,當一個人理完髮、刮完鬍子並接受聽診後(因為到那時它將非常普遍),理髮師會問:也許您還想讓我聽聽您的大腦跳動?

檢測大腦跳動在理髮行業中尚不普遍,但在醫學中卻很普遍。在這方面,克爾凱郭爾是對的:技術進步一直穩步發展,以至於變得司空見慣。杜布瓦-雷蒙德的電生理儀器的每一次改進,從真空管放大器到微電極再到膜片鉗,都可以被視為對他原始技術的腳註。儀器儀表方面的這種成就不容小覷:在克爾凱郭爾嘲諷的兩年後,杜布瓦-雷蒙德斷言,當生理學能夠將生命過程轉化為數學影像時,它將成為一門科學。

與醫學進步相關的成像裝置——心電圖、腦電圖、肌電圖以及 CT、MRI 和 PET 掃描器——似乎證明了他的預測。但成功與失敗一樣,都不是分析的範疇。為了理解為什麼杜布瓦-雷蒙德將他整個科學事業都奉獻給一個問題,瞭解他最深層的動機是有幫助的。

生理學家保羅·克蘭菲爾德曾經問過一個簡單的問題:“在 1848 年,什麼樣的科學家會承諾提出一個普遍理論,將神經和肌肉的電活動與其其餘的生命活動現象聯絡起來?”克蘭菲爾德的答案是,有人相信電是生命的秘密。也許杜布瓦-雷蒙德真的認為自己是一個有遠見的人——畢竟,他出生於《弗蘭肯斯坦》出版的那一年。另一方面,一個痴迷於電生理學的科學家也可能很容易被視為一個務實的哲學家、一個被誤導的傻瓜或一個複雜的人物。

動物電的研究歷史悠久。當杜布瓦-雷蒙德接觸到這個主題時,它仍然充滿了活力論和機械論、力量和流體、興奮性和敏感性以及其他生物學奧秘的教條。所有這些混亂的背後是神經和肌肉的基本運作,這個問題貫穿了他的整個職業生涯。原因很簡單:神經和肌肉是思想和行動的基礎。杜布瓦-雷蒙德從未放棄嘗試理解動物電,因為他從未放棄嘗試理解自己。

這種對身份的追求影響了他的科學和社會程序,這是 19 世紀上半葉常見的平行發展浪漫主題。杜布瓦-雷蒙德為確立自己的地位而奮鬥可能代表了德國為確立自己的地位而奮鬥,這兩個努力的成功都讓目擊者措手不及。不太明顯的是他後半生更經典的主題:理解權威意味著剋制。

這是他傳記更深層的意義——他的學科如何未能捕捉經驗,他對過去的讚揚如何掩蓋了他對現在的不滿,以及他的信件和演講如何僅僅暗示了他理想的熱情。“一年的工作成果更多地取決於刪除了什麼,而不是留下了什麼,”亨利·亞當斯在 1907 年寫道。杜布瓦-雷蒙德與亞當斯有著同樣雅緻的品味。可悲的是,他的大多數同胞都沒有。杜布瓦-雷蒙德不是第一個勸告放棄超越的知識分子,但他是最後一個在一個決心維護自己的民族中的一員。他的謹慎值得關注。

那麼,如此著名和如此重要的人物,怎麼會最終被遺忘呢?讓我提出三種答案。第一種與學科撰寫關於其起源的歷史有關。這些歷史通常採取古典希臘神話泰坦之戰的形式,普羅米修斯式的人物(學科創始人)與真理的奧林匹斯諸神結盟,對抗更古老、更野蠻的一代(這裡以克洛諾斯或傳統為象徵)。心理學提供了一個完美的案例。在俄羅斯,該學科的英雄是兩位伊萬,巴甫洛夫和謝切諾夫,很少討論他們對卡爾·路德維希的消化研究或埃米爾·杜布瓦-雷蒙德的神經功能研究有多少欠債。

在奧地利,英雄是西格蒙德·弗洛伊德,直到最近,安德烈亞斯·邁耶才闡述了他從讓-馬丁·沙可的催眠術中學到了多少。在美國,英雄是威廉·詹姆斯,他是學者們真正研究的中心,但沒有人真正指出他為什麼在 1867 年搬到柏林。詹姆斯從未提及他對杜布瓦-雷蒙德的虧欠,也許是因為他退出了他的課程,或者也許是因為他的早期講座大多借鑑了杜布瓦-雷蒙德的著作。在每種情況下,泰坦英雄都會打破連續性,推翻吞噬一切的父親,並用他的理性之火造福人類。

第二個答案與學術專業化有關。杜布瓦-雷蒙德很難歸類。這就是研究博學家的問題:需要很長時間才能掌握他們工作的領域的歷史,而當一個人這樣做時,很難用一句口號來概括他們的貢獻。因此,歷史學家傾向於將帝國德國文化的複雜性簡化為一方面是令人毛骨悚然的漫畫(尼采、瓦格納和“絕望的政治”),另一方面是媚俗(自然、鍛鍊、家庭和聖誕節)。這種扭曲未能捕捉到那個時代的主要特徵,即科學、技術和醫學的卓越性。畢竟,不僅僅是杜布瓦-雷蒙德被遺忘了——幾乎所有 19 世紀的德國科學家都被遺忘了。

在我看來,杜布瓦-雷蒙德為他的被遺忘提供了最好的解釋。在反思他那一代人中記得伏爾泰的人是多麼稀少時,他暗示說,“真正的原因可能是我們或多或少都是伏爾泰主義者:甚至在不知不覺中都是伏爾泰主義者。” 杜布瓦-雷蒙德的情況也是如此:他隱藏在眾目睽睽之下。

杜布瓦-雷蒙德提醒我們,個人塑造了他們的時代,就像他們的時代塑造了他們一樣。“如果你想判斷一個人對他的同代人的影響,”生理學家克勞德·伯納德曾經說過,“不要看他職業生涯的結束,那時每個人都像他一樣思考,而要看開始,那時他與其他人思考不同。” 伯納德的評論將創新視為一種美德。按照這個標準,杜布瓦-雷蒙德的貢獻與任何人的貢獻一樣崇高。但是,杜布瓦-雷蒙德教會了一個更重要的教訓,一個現在和以往一樣重要的教訓:如何應對不確定性。

本文最初發表於 MIT Press Reader