本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

世界衛生組織最近提出了一項新的10+1倡議,用於瘧疾控制和消除,目標是非洲的10個國家(加上印度),這些國家佔全球病例的70%。

雖然這項倡議很有希望,但它缺少一個重要的組成部分:基因組監測。耐藥性威脅著迄今為止在抗擊瘧疾方面取得的所有進展,但基因組監測可以在診所出現第一個警告訊號的幾年前檢測到耐藥性。它可以回答關於耐藥性如何出現和傳播的重要問題,並且可以幫助控制干預措施的平衡,延長現有藥物的有效使用壽命,並確保有效的治療。

在今年的世界瘧疾日,我呼籲世界衛生組織、全球衛生合作伙伴和瘧疾界將瘧原蟲的強制性基因組監測納入其中,使其成為瘧疾負擔最重國家的一項主要干預措施。這種基因組資訊可以幫助國家瘧疾控制專案使用高質量的資料集來定期監測耐藥性,為瘧疾政策的循證決策提供依據,並管理國內耐藥性的傳播。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關當今塑造我們世界的發現和想法的有影響力的故事的未來。

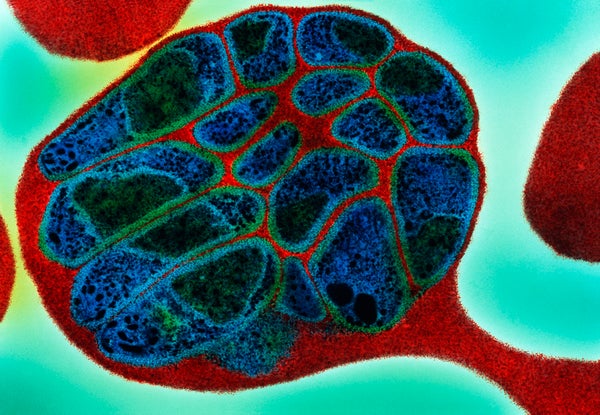

非洲國家受瘧疾影響最嚴重的國家都有一種最終產生耐藥性的一線藥物。在 1990 年代,氯喹是一線治療藥物,但瘧原蟲對它產生了耐藥性。然後在 2000 年代初期,這種藥物被改為磺胺多辛/乙胺嘧啶,也出現了耐藥性。現在,瘧原蟲正逐漸對目前的一線藥物青蒿素聯合療法 (ACT) 產生耐藥性。青蒿素耐藥性是由位於 13 號染色體螺旋槳區域的一種稱為Kelch13的基因賦予的。

雖然這種基因的突變發生在東南亞並正在該地區蔓延,但人們擔心它會像以前的藥物一樣蔓延到非洲。我們用來治療瘧原蟲的藥物越多,由於選擇性壓力,它們就越耐藥,這為耐藥性的發生創造了先決條件。既然我們知道來自寄生蟲的這種生物反應是不可避免的,我們應該採取措施在這些變化發生時追蹤它們,因為這將幫助我們防止傳播,調查出現情況,並隨後保持當前一線抗瘧疾治療的療效。

隨著基因組技術的進步,科學家們已經能夠分析來自攜帶該疾病的患者,到傳播該疾病的蚊子的瘧原蟲,並已成為耐藥性和殺蟲劑耐藥性的相關資訊來源。研究表明,基因組監測幫助我們瞭解了不同蚊子物種是如何產生的,以及它們如何將瘧疾傳播給人類,這反過來又導致了干預措施的更好定位,因為對傳播能力有了更好的瞭解。

它使人們更好地瞭解了傳播強度的變化、寄生蟲基因流動(包括耐藥基因),並有助於量化從瘧疾負擔國家輸入瘧疾的風險。然而,使用基因組監測作為工具開展的大部分工作主要發生在研究領域內,只有少數例子表明它在瘧疾負擔仍然很高的現場得到了應用。

基因組監測已用於已消除瘧疾的國家,以防止死灰復燃,並用於處於瘧疾消除階段的國家。對於瘧疾負擔最重的非洲國家來說,情況不應有所不同。從小兒麻痺症中吸取的教訓表明,基因組監測在控制感染方面發揮了巨大作用。公共衛生官員已經能夠使用高質量的資料來了解這種病毒的來源,繪製傳播網路圖,並瞭解在哪裡開展疫苗接種工作。

現在是時候讓基因組監測從主要學術研究走向瘧疾死亡發生的現場了。我建議世界衛生組織納入一個新的“工具包”,其中包括瘧疾基因組學,以用於消除計劃。它應整合到大規模的公共衛生干預措施中,這將為改進組成 10+1 倡議的非洲國家國家瘧疾計劃所做的業務決策提供有價值的資訊。