本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

我應該從一開始就明確表示,我沒有任何宗教議程。我不是信徒。我也不是一個堅定的無神論者。

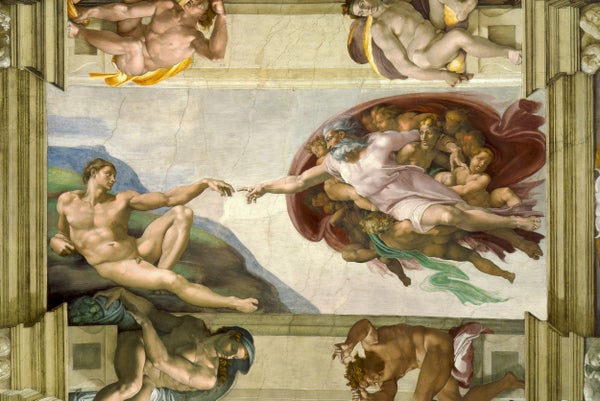

我曾在《大眾科學》擔任編輯 10 年。在那段時間裡,我們努力揭露“智慧設計”支持者的虛假論斷,他們聲稱在諸如人眼和細菌鞭毛等複雜的生物結構的構造中看到了上帝的手。但在 2008 年,我離開新聞界去寫小說。我寫了關於阿爾伯特·愛因斯坦、量子理論和宇宙奧秘的小說。關於上帝的想法不斷出現在我的書中。

科學家們是否應該嘗試回答關於宇宙目的的問題?大多數研究人員認為科學和宗教是完全獨立的領域——或者,用進化生物學家斯蒂芬·傑伊·古爾德創造的短語來說,“不重疊的訓導權”。但是,隨著物理學家研究自然的最基本特徵,他們正在解決長期以來一直是哲學家和神學家領域的問題:宇宙是無限的還是永恆的?為什麼它似乎遵循數學規律,而這些規律是不可避免的嗎?而且,也許最重要的是,宇宙為什麼存在?為什麼會有事物而不是虛無?

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過 訂閱來支援我們屢獲殊榮的新聞報道。透過購買訂閱,您正在幫助確保關於塑造我們今天世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

中世紀哲學家托馬斯·阿奎那在他的 13 世紀著作《神學大全》中提出了類似的問題,該書提出了幾個關於上帝存在的論證。他觀察到,所有世俗物體都可以從潛在變為現實——冰塊可以融化,孩子可以成長——但這種變化的原因必須是該物體之外的東西(暖空氣融化冰塊,食物滋養孩子)。因此,宇宙的歷史可以被看作是一個無窮無盡的變化鏈,但阿奎那認為,必須存在某種超越的實體來啟動這個鏈條,某種自身不變並已經擁有世俗物體可以擁有的所有屬性的東西。他還聲稱這個實體必須是永恆的;因為它是所有原因的根源,所以沒有其他東西可以導致它。而且,與所有世俗物體不同,這個超越的實體是必要的——它必須存在。

阿奎那將該實體定義為上帝。這種推理被稱為宇宙論論證,許多哲學家對其進行了詳細闡述。在 18 世紀,德國哲學家戈特弗裡德·萊布尼茨將上帝描述為“一個自身具有存在理由的必要存在”。有趣的是,萊布尼茨也是一位數學家和物理學家;他與艾薩克·牛頓在同一時間發明了微分和積分微積分。(他們獨立地發展了數學。)萊布尼茨和牛頓都認為自己是自然哲學家,他們自由地在科學和神學之間來回跳轉。

到了 20 世紀,大多數科學家不再設計上帝存在的證明,但物理學和信仰之間的聯絡並沒有完全斷裂。愛因斯坦經常談論宗教,他不相信會影響歷史或人類行為的個人神,但他也不是無神論者。他更喜歡稱自己為不可知論者,儘管他有時傾向於猶太裔荷蘭哲學家巴魯克·斯賓諾莎的泛神論,後者在 17 世紀宣稱上帝與自然是同一的。

同樣,愛因斯坦將人類比作一個圖書館裡滿是陌生語言書籍的小孩:“這個孩子注意到書籍的排列中有一個明確的計劃,一種神秘的秩序,它不理解,只是隱約地懷疑。在我看來,這就是人類的心態,即使是最偉大和最有教養的人,對上帝也是如此。我們看到一個奇妙排列的宇宙,遵循著某些規律,但我們對這些規律的理解只是模糊的。”

愛因斯坦在談論物理學時經常引用上帝。1919 年,在英國科學家透過探測到太陽周圍的星光彎曲證實了愛因斯坦的廣義相對論後,他被問到如果研究人員沒有找到支援證據,他會如何反應。“那我就會為親愛的上帝感到遺憾,”愛因斯坦說。“這個理論是正確的。”他的態度是一種謙遜和傲慢的奇怪混合。他顯然對物理定律感到敬畏,並感謝它們在數學上可以破譯。(“世界的永恆奧秘在於它的可理解性,”他說。“它可理解這一事實是一個奇蹟。”)

但在 20 世紀 20 年代和 30 年代,他強烈抵制新興的量子力學領域,因為它與他堅信宇宙是決定論的觀點相沖突——也就是說,物理行為總是會產生可預測的影響。愛因斯坦曾批評量子理論的不確定性,他說,上帝“不會用宇宙擲骰子”。(據說量子力學之父尼爾斯·玻爾曾說過:“愛因斯坦,別再告訴上帝該做什麼了。”)

儘管量子理論現在是粒子物理學的基礎,但許多科學家仍然對它的含義感到不安。該理論揭示了自然中似乎超自然的一面:觀察某物的行為顯然可以改變它的現實,而量子糾纏可以將遙遠的時空片段編織在一起。(愛因斯坦嘲諷地稱之為“遠距離幽靈般的行為”。)自然法則也嚴格限制了我們所能瞭解的宇宙。例如,我們無法窺視黑洞內部,也無法看到自大爆炸開始以來光線所傳播的距離之外的任何東西。

在宇宙中,阿奎那和萊布尼茨所說的有因果關係的上帝是否有容身之處?或者,也許是斯賓諾莎更分散的上帝?已故粒子物理學家維克多·斯坦格在 2007 年出版的《上帝:失敗的假設》一書中探討了這個問題。(為了明確他的立場,他給這本書起了副標題“科學如何證明上帝不存在”。)斯坦格迅速駁斥了有神論者認為上帝會回應祈禱並治癒生病孩子的說法,因為科學家們現在應該已經注意到這種神聖的干預了。然後,他不太有說服力地反對了創造宇宙及其法則,然後退後一步觀看其執行的自然神論上帝的存在。

斯坦格認為,許多自然法則(例如能量守恆)不可避免地源於宇宙的觀測對稱性(例如,空間中沒有特殊的點或方向)。“物理定律沒有理由不能來自宇宙本身,”他寫道。然而,解釋宇宙的創造比較棘手。宇宙學家不知道宇宙是否真的有開端。相反,它可能在大爆炸之前就有了永恆的過去,在時間上無限地向後延伸。一些宇宙學模型提出,宇宙經歷了無休止的膨脹和收縮週期。而一些通貨膨脹理論的版本假設了一個永恆的過程,在這個過程中,新的宇宙永遠從快速膨脹的“通貨膨脹背景”中分支出來。

但是,其他宇宙學家認為,通貨膨脹必須從某個地方開始,而起點可能基本上是虛無。正如我們從量子理論中學到的那樣,即使是空的空間也具有能量,而虛無是不穩定的。在空的空間中,各種不可能的事情都可能發生,其中之一可能是突然下降到較低的真空能量,這可能會引發通貨膨脹膨脹。

對於斯坦格來說,這種理論上的可能性證明了創造不需要上帝。“自然狀態是有東西而不是無東西,”他寫道。“一個空的宇宙需要超自然的干預——而不是一個完整的宇宙。”但是這個結論似乎有點倉促。科學家們還沒有完全理解量子世界,他們關於創造最初時刻的假設目前只不過是猜測而已。我們需要發現並理解基本的物理定律,然後才能說它們是不可避免的。而且,我們需要更徹底地探索宇宙及其歷史,然後才能對它的起源做出如此明確的陳述。

不過,為了討論起見,我們假設量子創造的假設是正確的。假設我們確實生活在一個產生了自己定律並稱自己為存在的宇宙中。這聽起來不像萊布尼茨對上帝的描述嗎(“一個自身具有存在理由的必要存在”)?它也類似於斯賓諾莎的泛神論,他的命題是整個宇宙都是上帝。也許科學不會證明上帝不存在,而是會拓寬我們對神性的定義。

但我們不要妄下結論。為了推動人類對意義的探索,我們應該優先資助先進的望遠鏡和其他科學儀器,這些儀器可以為研究基本物理學的研究人員提供所需的資料。也許這項努力也將導致神學的突破。觀察者在量子理論中的關鍵作用非常奇怪。人類有可能畢竟有宇宙目的嗎?宇宙是否綻放成無數的現實,每個現實都包含數十億個星系和它們之間廣闊的虛無海洋,只是為了產生一些分散的觀察者社群?宇宙的最終目標是觀察自己的輝煌嗎?

也許吧。我們必須拭目以待。

本文改編自《紐約聖女貞德:一本關於上帝和絃理論的小說》(Springer,2019 年)的介紹。