本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

是否存在關於魚類形狀的全球理論?這似乎是我受到我對簡單程式的探索和它們產生的形式的啟發而可能提出的問題。但在生物學歷史的大部分時間裡,這不是任何人會提出的問題。只有一個值得注意的例外:D'Arcy Wentworth Thompson。

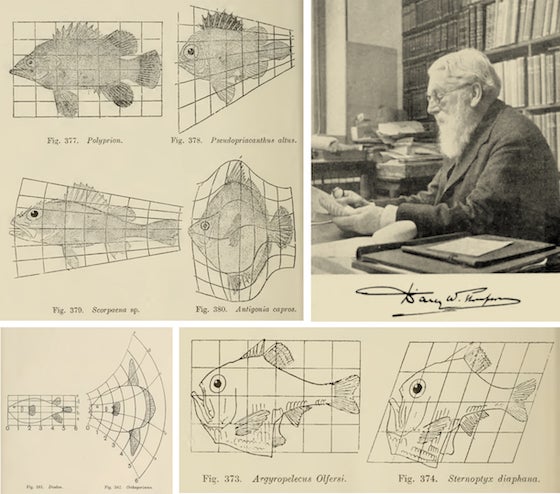

現在是D'Arcy Thompson出版他的鉅著論生長與形態第一版一百週年——他試圖用數學和物理學的思想來討論生物生長和形態的全球性問題。他書中可能最著名的頁面是關於魚類形狀的。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞業 訂閱。透過購買訂閱,您將有助於確保有關塑造我們當今世界的發現和思想的具有影響力的故事的未來。

拉伸一種魚,它看起來像另一種魚。是的,如果不限制如何拉伸,就不太清楚這能說明什麼,而且我認為說明不了多少。但僅僅提出這個問題就很有趣,《論生長與形態》充滿了有趣的問題——以及各種奇特而有趣的答案。

D'Arcy Thompson 在很多方面都是典型的維多利亞時代英國學者,沉浸於古典文學,寫了一些書,標題像 希臘魚類詞彙表(即,經典希臘文字中如何描述魚類)。但他也是一位勤奮的自然科學家,並且成為數學和物理學的狂熱愛好者。亞里士多德(D'Arcy Thompson 翻譯了亞里士多德的作品)使用樸實的語言,或許帶有一點邏輯,試圖描述自然世界,而 D'Arcy Thompson 試圖使用數學和物理學的語言。

根據他的女兒的說法,在聖誕節期間,他過去常常透過在橡皮片上畫狗的圖片並將它們從貴賓犬拉伸到臘腸犬來娛樂孩子們。但直到 57 歲,他才將這些追求變成學術作品,即《論生長與形態》。

該書的第一版於 1917 年出版。在許多方面,它都像是一本生物形式的目錄——一種幾何類比於亞里士多德關於自然史的書籍。它特別關注水生生物——從浮游生物到魚類。陸地動物確實露面了,儘管主要是骨骼。普通的植物只零星出現。但整本書的重點是“為什麼這個東西具有這樣的形式或形狀?”而反覆給出的答案是:“因為它遵循了這樣的物理現象或數學結構。”

這本書的大部分故事都透過圖片講述。有生長曲線——鱈魚、樹木、再生蝌蚪尾巴等等。對細胞的形狀進行了長時間的討論——特別是它們與表面張力很重要的現象(如飛濺、氣泡和泡沫)的聯絡。有螺旋線——用數學描述,並出現在貝殼、角和葉片排列中。最後,對“變換理論”進行了長時間的討論——關於不同的形式(如魚類或靈長類動物頭骨的形狀)如何透過各種(數學上相當不明確的)“變換”相關聯。

在 D'Arcy Thompson 的時代——直到今天在很大程度上仍然如此——生物學中主要的解釋形式是達爾文主義:本質上,事物之所以如此,是因為它們以某種方式進化成那樣,以便最大化某種適應性。D'Arcy Thompson 認為這不是故事的全部,甚至不一定是故事最重要的部分。他反而認為,許多自然形式之所以如此,是因為它是生物組織物理學或幾何形式數學的必然特徵。

有時他的解釋有點蒼白無力。葉子的形狀與三角函式的極座標圖不太相似。水母的形狀並不像水中墨水滴那樣令人信服。但他所說的話通常是真實的。細胞的六邊形排列就像磁碟的最緊密幾何堆積。綿羊角和鸚鵡螺殼形成對數(等角)螺旋線。

他大量使用了基本幾何學和代數學——有時甚至使用一點組合數學或拓撲學。但他從未深入到微積分(而且,碰巧的是,他從未學過微積分),也從未考慮過遞迴規則或巢狀結構等思想。但對於我來說——以及多年來為數不少的其他人來說——D'Arcy Thompson 的書對於這樣一個概念來說是一個重要的靈感,即儘管生物形式最初看起來可能很複雜,但仍然可能存在關於它們的理論和解釋。

然而,在現代,有一個 D'Arcy Thompson 沒有的關鍵新思想:使用非傳統數學和物理學,而是使用計算和簡單程式作為描述事物生長規則的方法。並且——正如我在寫我的書一種新科學時發現的那樣——令人驚訝的是,這種思想在多大程度上讓我們理解了複雜生物形式產生的機制,並讓我們完成了 D'Arcy Thompson 在一個世紀前在《論生長與形態》中開始的 Bold Initiative。

D'Arcy Thompson 是誰?

D'Arcy Wentworth Thompson 於 1860 年 5 月 5 日出生於愛丁堡。他的父親,也名叫 D'Arcy Wentworth Thompson,於 1829 年出生,出生在他父親指揮的一艘將罪犯運往塔斯馬尼亞的船上。D'Arcy Senior 很快被送到英國的寄宿學校,最終在劍橋學習古典文學。儘管在學術上很傑出,但他顯然因為被認為古怪而被取消了獎學金資格——最終成為愛丁堡的一名(現代化,即使是固執己見的)教師。到達那裡後,他很快遇到了活潑的年輕的 Fanny Gamgee,她是早期傑出的獸醫 Joseph Gamgee 的女兒——他們於 1859 年結婚。

D'Arcy(小)在第二年出生——但不幸的是,他的母親在分娩期間感染,並在一週內去世。結果是 D'Arcy(小)最終與他母親的父母住在一起,由他母親的姐妹之一照顧。當 D'Arcy(小)三歲時,他的父親在愛爾蘭獲得了一所大學的教授職位(古代希臘語),並搬到了那裡。儘管如此,D'Arcy(小)仍然透過信件和後來的拜訪與他的父親保持密切聯絡。事實上,他的父親似乎非常寵愛他,例如出版了兩本獻給他的兒童讀物。

在他的後期興趣的預示中,D'Arcy(小)幾乎在會說話後就從他的父親那裡學會了拉丁語,並且在 Gamgee 家庭中不斷接觸各種動物。還有一個特定的數學/物理主題。D'Arcy Thompson (senior) 在愛丁堡最好的朋友是 Peter Guthrie Tait——一位傑出的數學物理學家(力學、熱力學、紐結理論,...)和麥克斯韋、漢密爾頓和開爾文的朋友——D'Arcy(小)經常在他的房子裡閒逛。Joseph Gamgee 也從事各種科學活動,例如出版了 關於馬蹄鐵和跛行的論文 一書,部分基於他對當時 10 歲的 D'Arcy(小)進行的統計研究。與此同時,D'Arcy Thompson (senior) 開始旅行,就像 D'Arcy (junior) 後來做的那樣,例如在 1867 年訪問哈佛大學,進行 Lowell 講座——D'Arcy (junior) 也將在 69 年後的 1936 年進行講座。

11 歲時,D'Arcy 進入了他父親之前教過的學校。他在學術研究方面表現出色,但也組織了一個自然歷史(“尤里卡”)俱樂部,他和他的朋友們收集了各種標本。在他完成學業時,他發表了他的第一篇論文:11 頁(附照片)的“關於 Ulendron 和 Halonia 的註釋”,描述了兩種化石植物上生長疤痕的規則模式。

18 歲時,D'Arcy 進入愛丁堡大學,成為一名醫學生。他的祖父——雖然很傑出——但並不富裕,因此 D'Arcy 不得不透過輔導希臘語和為愛丁堡出版的大英百科全書撰寫文章來養活自己(第 9 版,1889 年出版,包含 D'Arcy 關於約翰·雷的一篇長篇文章,約翰·雷是 1600 年代的英國博物學家)。但 D'Arcy 當時的真正熱情是當時熱門的古生物學領域,兩年後他放棄了醫學研究——轉而到他父親多年前去過的地方學習自然科學:劍橋大學三一學院。

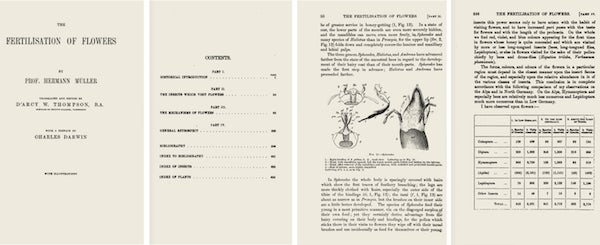

D'Arcy 在劍橋表現出色,有一個有趣的社交圈(包括 數學原理未來的合著者,艾爾弗雷德·諾斯·懷特海),並很快成為當地自然歷史界的知名人物。這促使 Macmillan & Co. 委託 D'Arcy(當時還是一名本科生)製作他的第一本書:從德語翻譯的 Hermann Muller 的花的受精。出版商認為這本書——這是一部相當傳統的描述性自然史著作,部分基於觀察昆蟲對花朵的約 14,000 次訪問——將受到大眾的歡迎,並且(在他最後一次發表的露面之一中)請到了查爾斯·達爾文為它寫序言。

在劍橋,D'Arcy 經常在新的 動物學博物館閒逛,並受到一位名叫 Frank Balfour 的年輕教授的特別影響,他研究比較胚胎學,並且正在為他建立一個新的動物形態學系——但在 D'Arcy 完成劍橋學業時,他死於試圖攀登勃朗峰。

D'Arcy 開始追求各種專案,就“亞里士多德論頭足類動物”等主題發表演講,並對從北極和南極考察中帶回來的“水螅型動物”標本(看起來像植物的海葵等水生動物)進行了詳細研究。他申請了劍橋的獎學金,但——像他父親之前一樣——沒有獲得。

然而,在 1884 年,蘇格蘭鄧迪新成立的、思想開放的(非宗教、男女同校、年輕教授,...)大學學院,招聘生物學教授(是的,結合了動物學和植物學!)。D'Arcy 申請了,並獲得了這份工作——結果是 24 歲的他成為了一名教授,他將在這個職位上待近 64 年。

教授 D'Arcy

D'Arcy 立即受到學生的歡迎,並繼續做一些相當枯燥的學術工作(1885 年,他出版了 原生動物、海綿動物、腔腸動物和蠕蟲的參考書目,顧名思義,這是一份列出 1861 年至 1883 年間關於這些主題的大約 6000 種出版物的清單)。但他真正的熱情是建立他自己的 動物學博物館,併為其積累標本。

他很快興奮地寫道:“在過去一週內,我得到了一個鼠海豚、兩隻獴、一條小鯊魚、一條 8 英尺長的鰻魚……一隻小鴕鳥和兩袋猴子:當然都死了。”他的檔案(在其 30,000 個專案中)包含來自世界各地的各種標本交易的大量證據。

來源:聖安德魯斯大學圖書館

但在鄧迪,他找到了一個特別好的當地標本來源。鄧迪長期以來一直是國際紡織品貿易中心,並且也發展了一個小型捕鯨業。當人們發現將黃麻與鯨魚油混合可以製成織物時,鄧迪的捕鯨業急劇增長。

他們進行的一些狩獵是當地的。但來自鄧迪的捕鯨船遠至加拿大和格陵蘭(甚至有一次到達南極洲)。D'Arcy 與他們的船長交朋友,說服他們從他們的探險中帶回標本(作為骨骼、罐子等)——結果是,例如,他的博物館迅速積累了周圍最好的北極收藏品。

博物館的運營資金一直很緊張,1886 年 D'Arcy 寫道他親自“整天在研究一隻小Ornithorhynchus”(鴨嘴獸)是很典型的。在他作為教授的早期,D'Arcy 只發表了幾篇論文,大多是關於非常具體的問題——比如一種負鼠的形狀奇怪的胃,或者鼠海豚喉部的結構,或者鴨子狀恐龍的正確分類位置。他始終遵循流行的達爾文主義正規化,試圖透過它們的進化聯絡或它們對特定功能的適應性來解釋事物。

D'Arcy Thompson 在 1900 年左右的鄧迪大學學院的原始動物學博物館。來源:聖安德魯斯大學圖書館

阿拉斯加海豹事件

在鄧迪,D'Arcy 加入了各種當地俱樂部,如鄧迪博物學家協會、鄧迪工人野外俱樂部、荷馬俱樂部,後來還加入了共濟會。他積極參與大學和社群事務,特別是為醫學院奔走(並提供了各種統計證據來證明其效用),以及為當地窮人爭取教育。但大多數時候,D'Arcy 過著以教學和博物館為中心的學者生活。

儘管如此,作為社群的負責任成員,他在各個方面都受到召喚,並在 1892 年,他加入了他的第一個政府委員會——該委員會成立的目的是調查蘇格蘭的田鼠瘟疫(結論包括:“不要射殺吃田鼠的鷹和貓頭鷹”,以及“釋放一種‘病毒’來感染田鼠可能不是一個好主意”)。然後在 1896 年——36 歲時——D'Arcy 被選中參與一項國際科學外交。

這一切都與海豹以及基於海豹的毛皮貿易有關。當俄羅斯在 1867 年將阿拉斯加出售給美國時,它也出售了在白令海某些島嶼上繁殖的海豹的權利。但在 1890 年代,加拿大船隻(在英國保護下)聲稱有權在公海捕撈海豹——捕殺的海豹過多,無法維持種群數量。1893 年達成了一項條約以澄清情況。但在 1896 年,需要更仔細地分析正在發生的事情(是的,還要索賠最終為加拿大/英國海豹獵人賠償 1000 萬美元)。

當時的英國首相索爾茲伯裡勳爵,碰巧是一位業餘植物學家,他認識 D'Arcy,並請他前往白令海進行調查。到那時,D'Arcy 已經在歐洲各地旅行了一些,但這次旅行很複雜。起初他去了華盛頓特區,順便拜訪了白宮。然後穿越加拿大,然後乘坐海岸警衛隊船隻(和狗拉雪橇)到達海豹所在地。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

D'Arcy 擅長與他的美國同行交朋友(其中包括當時成立僅十年的斯坦福大學校長),並發現至少在美國控制的島嶼上(俄羅斯控制的島嶼是另一回事),海豹像蘇格蘭的綿羊一樣被放牧,並且雖然“迫切需要謹慎和審慎的保護措施”,但情況基本上還可以。在華盛頓特區,D'Arcy 發表了長篇演講,並幫助促成了一項“海豹和平條約”——英國政府對此感到非常滿意,以至於授予 D'Arcy 一個(中世紀風格的)“巴斯同伴勳章”榮譽。

科學界的政治家

在鄧迪當教授在當時的等級制度中並不是一個特別高的職位。在白令海事件之後,D'Arcy 開始考慮晉升。他申請了各種工作(例如在倫敦自然歷史博物館),但也許部分原因是他沒有更高階的學歷(如博士學位)——而且還花了很多時間組織事情而不是做研究——他從未得到任何一份工作。

儘管如此,他越來越受到追捧,成為科學界的政治家。1898 年,他被任命為蘇格蘭漁業委員會委員(他擔任此職 43 年),第二年,他成為第一屆國際海洋學會議的英國代表。

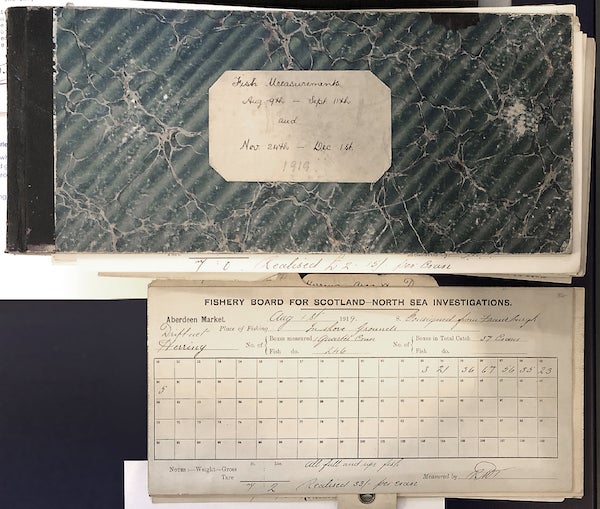

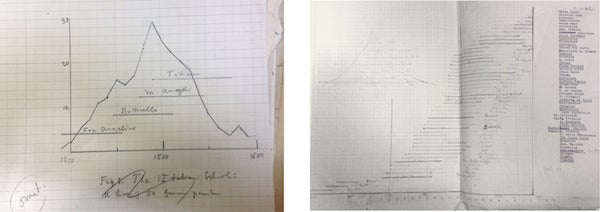

D'Arcy 是一位認真的資料收集者。他在魚市場維持著一個團隊,跟蹤船隻帶回來的漁獲量。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

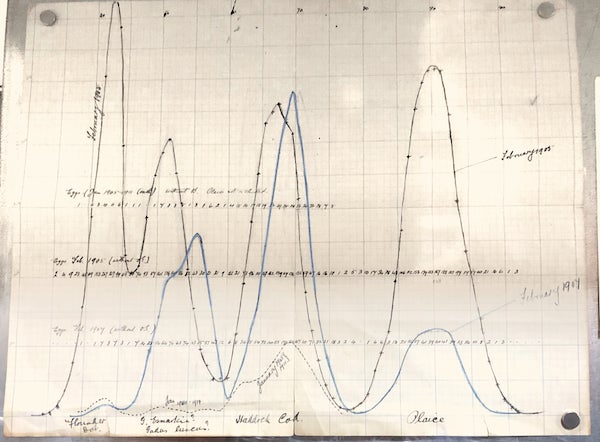

然後他利用這些資料建立圖形和統計分析。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

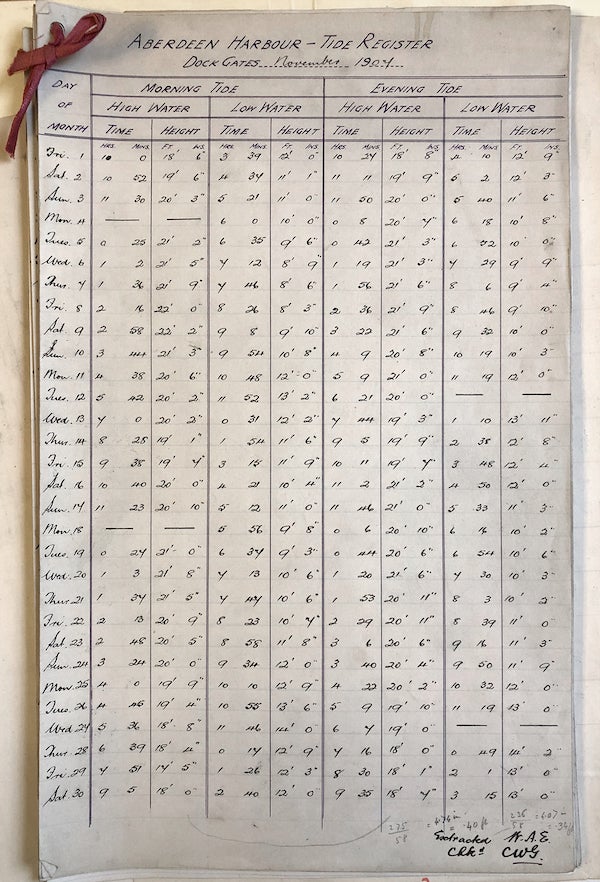

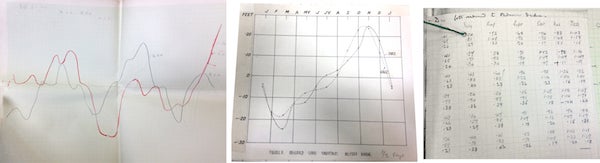

多年來,他因談判當地和國際漁業權而聞名。他也是海洋學資料的收集者。他確保進行了詳細的潮汐測量。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

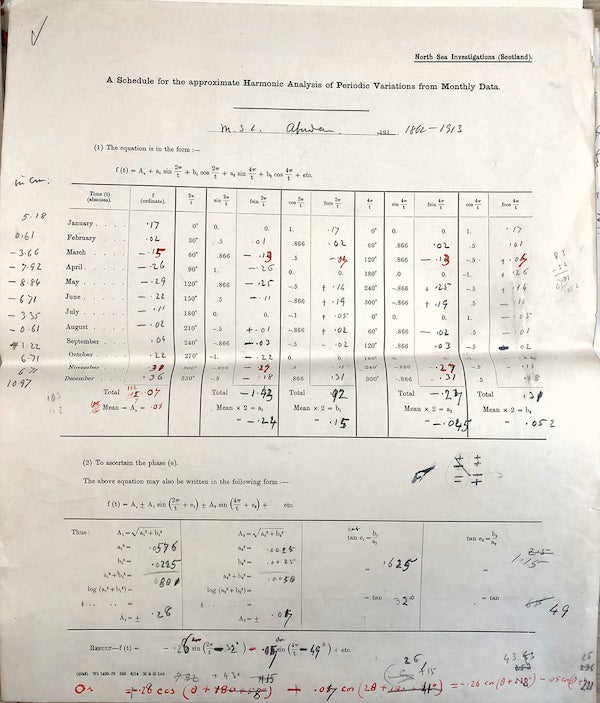

並將資料分析和分解為諧波分量——就像今天一樣。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

蘇格蘭政府甚至為他提供了一艘研究船(一艘名為 SS Goldseeker 的蒸汽拖網漁船),他和他的學生會乘坐這艘船環繞蘇格蘭海岸,測量海洋特性並收集標本。

古典學者 D'Arcy

D'Arcy 始終有許多興趣。首先也是最重要的興趣是自然歷史。但緊隨其後的是古典文學。事實上,早在他的本科時代,D'Arcy 就已經開始與他的古典文學家父親合作,將亞里士多德關於自然歷史的作品翻譯成英語。

然而,這項任務的複雜性之一是瞭解亞里士多德用希臘語單詞指的是什麼物種。這導致 D'Arcy 進入了一個終身專案,其第一個成果是他 1894 年出版的書 希臘鳥類詞彙表。

這是一項有趣的練習——嘗試將線索拼湊在一起,推斷出古典希臘文學中的某段話到底在談論哪種現代鳥類。D'Arcy 經常成功。有時透過使用自然歷史;有時透過思考神話或類似以鳥類命名的星座的配置。但有時 D'Arcy 只是不得不將某些東西描述為“一種非凡的鳥,有三個品種,其中一種像青蛙一樣呱呱叫,一種像山羊一樣咩咩叫,第三種像狗一樣吠叫”——但他不知道現代的等價物。

多年來,D'Arcy 繼續努力翻譯亞里士多德的作品,最終在 1910 年(在他父親去世 8 年後),他得以出版至今仍然是標準譯本的亞里士多德關於動物學的主要著作,他的動物史。

這個專案確立了 D'Arcy 作為古典學者的地位——1912 年,他甚至因此獲得了劍橋大學的榮譽博士學位(D.Litt.)。他還開始與被稱為 Liddell & Scott 的事物長期合作,這是至今仍是標準的古代希臘語詞典。(Liddell 因成為 愛麗絲的父親而聞名,愛麗絲是仙境傳說的愛麗絲。)

但 D'Arcy 對希臘科學的興趣擴充套件到了自然歷史之外,並擴充套件到了天文學和數學。D'Arcy 探索了古代計算平方根的方法等事物——還研究了希臘幾何學。

因此,在 1889 年,當 D'Arcy 調查有孔蟲(生活在沉積物或海洋中並經常形成螺旋殼的原生動物)時,他能夠運用他的希臘數學知識,宣稱“我已經開始研究數學……並且在有孔蟲的螺旋線方面發現了一些意想不到的奇蹟!”

走向更偉大的事物

1901 年,當他 41 歲時,D'Arcy 與他繼母的侄女 Ada Maureen Drury 結婚,當時她 29 歲(是的,世界很小,她以“拜倫”的 Ada 命名,因為據傳一位祖先曾是拜倫的浪漫物件)。他們在城外買了一棟小房子——在 1902 年至 1910 年間,他們生了三個孩子,都是女兒。

到 1910 年,D'Arcy 已經 50 歲了,並且是科學界的元老。他忙於教學、管理他的博物館、做行政和政府工作,以及進行公開演講。1913 年在牛津大學舉行的一次典型講座題為“作為生物學家的亞里士多德”。它迷人、雄辯、冗長且具有維多利亞時代的風格。

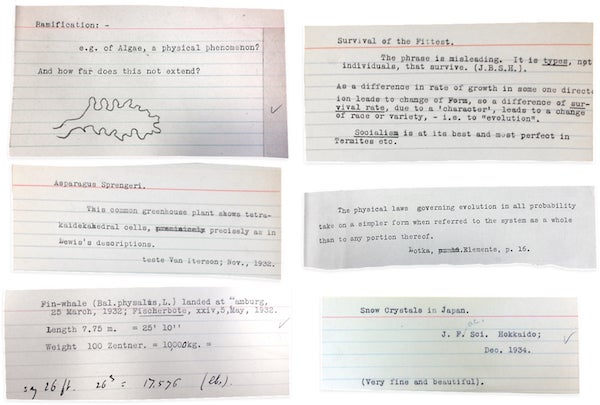

在許多方面,D'Arcy 首先是一位收藏家。他收集自然歷史標本。他收集希臘語單詞。他收集學術參考文獻——以及古董書籍。他收集事實和陳述——其中許多他都打在索引卡片上,現在可以在 他的檔案館中找到。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

儘管如此,作為元老,D'Arcy 被要求發表廣泛的宣告。在許多方面,他晚年最偉大的成就是將他收集的不同事物聯絡起來,並識別出可以將它們聯絡起來的共同主題。

1908 年,他發表了(在自然雜誌上)一篇題為“關於雞蛋的形狀以及決定形狀的原因”的兩頁論文。從某種意義上說,這篇論文是關於雞蛋形成的物理學。重要的是,它沒有從雞蛋形狀的進化適應性來解釋不同的雞蛋形狀,而是談論了可以產生它們的物理機制。

三年後,D'Arcy 發表了一篇題為“Magnalia Naturae:或生物學的更重要問題”的演講,他在其中更進一步,並開始討論“……在數學原理上支援觀察到的有機形式的事實[以便使]形態學……成為一門真正的自然科學……透過它與數學的關係來證明其合理性。”

來源:公共領域

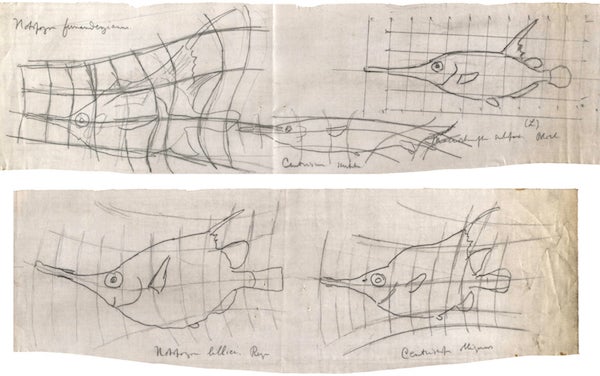

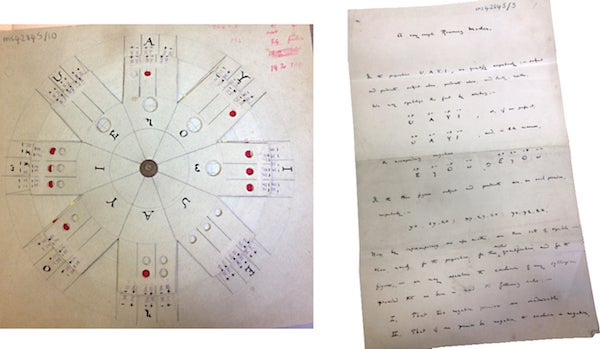

1910 年,劍橋大學出版社詢問 D'Arcy 是否願意寫一本關於鯨魚的書。他說,相反,也許他應該寫一本關於“生物體的形式”或“生長與形態”的“小書”——他開始了組裝將成為《論生長與形態》的過程。這本書的元素藉鑑了 D'Arcy 的所有興趣。他的檔案館包含一些用於組裝這本書的資料,例如魚形變換的原始圖紙(D'Arcy 不是一位偉大的素描藝術家)。

來源:聖安德魯斯大學圖書館

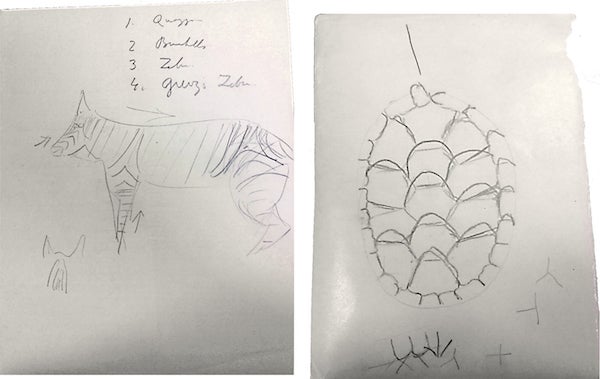

還有其他更具印象派風格的影像——例如說明斑馬相關動物(斑驢等)之間變換的影像,或顯示龜(?)殼結構的影像。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

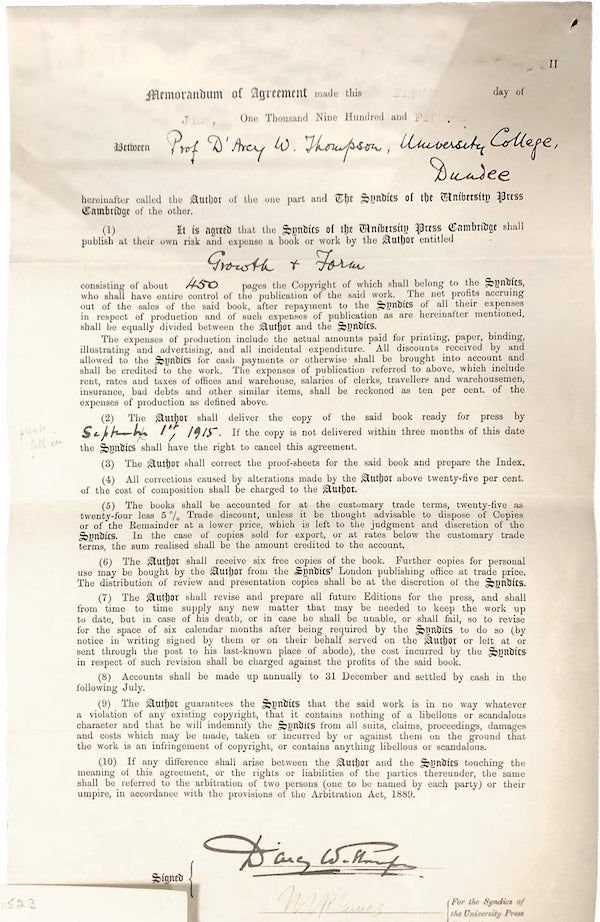

D'Arcy 好幾年沒有再次聯絡他的出版商,但在 1915 年——在第一次世界大戰期間——他再次給他們寫信,說他終於完成了“規模更大”的書,並很快簽署了一份出版合同(與現代合同驚人地相似)。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

在 D'Arcy 的最後時刻更改和與戰爭相關的紙張短缺之間又過了幾年——但最終在 1917 年,這本書(那時已經膨脹到 800 頁)出版了。

這本書

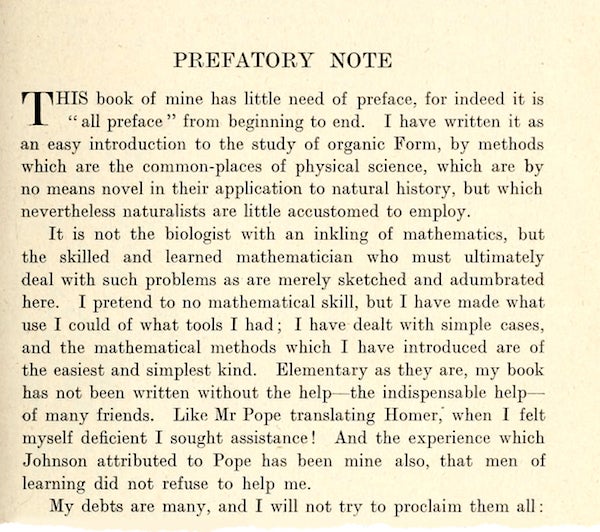

論生長與形態 以經典的 D'Arcy “序言”開篇:“我的這本書幾乎不需要序言,因為它實際上從頭到尾都是‘序言’。”他接著為自己缺乏數學技能道歉——然後開始,首先討論康德和亞里士多德關於科學本質的哲學關係。

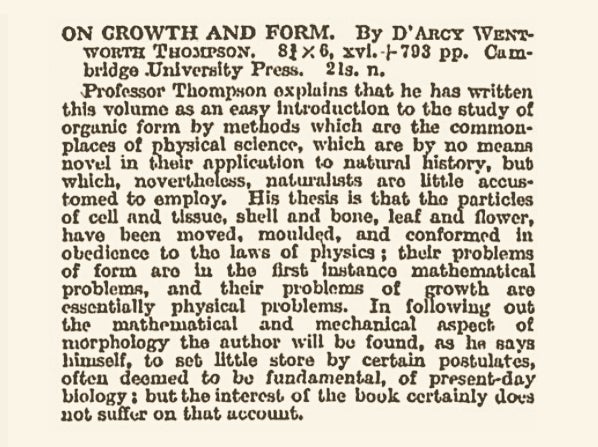

評論是積極的,並且出乎意料地明智,《泰晤士報文學副刊》例如寫道:

來源:TLS 歷史檔案館

darcy_12.png 在此]

進一步深入數學

當《論生長與形態》出版時,D'Arcy 已經 57 歲了——他本可以將其用作他職業生涯的閉幕式。但相反,它似乎使他更加精力充沛——並且似乎鼓勵他將數學方法作為一種個人主題。

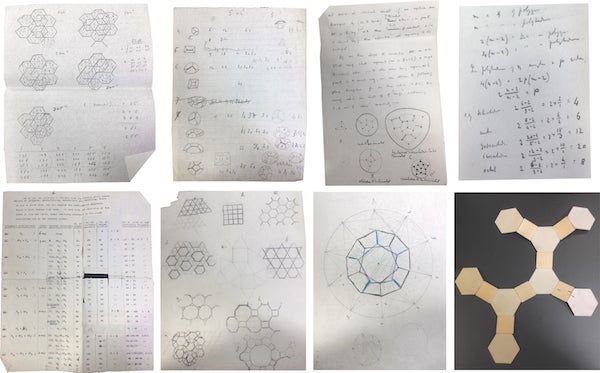

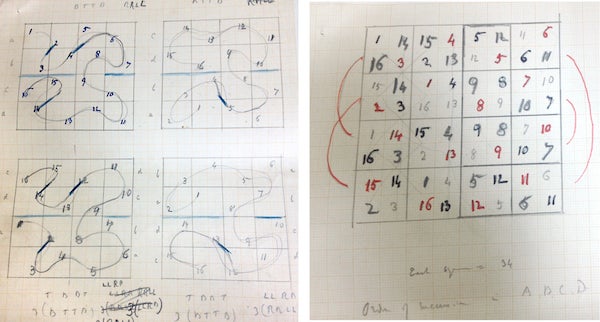

在研究生物細胞形狀時,D'Arcy 對多面體和堆積,特別是阿基米德立體(如四面十四面體)非常感興趣。他的檔案館包含各種可能的堆積及其特性的調查,以及仍然可以組裝的實際紙板多面體。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

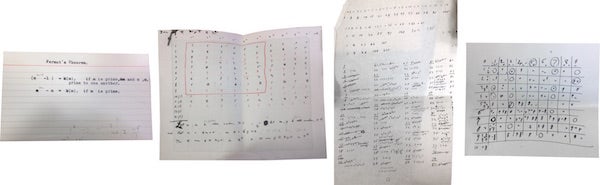

D'Arcy 擴充套件了他對數論的興趣,像收集許多其他東西一樣收集數字的屬性。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

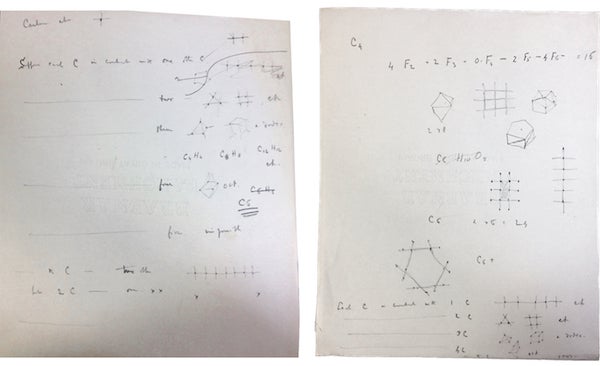

他涉足化學領域,從圖論的角度思考化學,就像從多面體匯出的圖論一樣。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

即使在他研究歷史時,D'Arcy 也使用了數學思維,在這裡研究了名人的生活年代分佈,並撰寫了關於黃金時代的文章。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

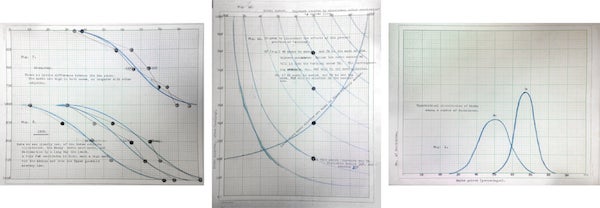

作為一名管理者,他也引入了數學,在這裡分析了在當今世界中被稱為評分曲線的東西——並比較了不同年份的考試結果。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

他廣泛研究潮汐和潮汐計算。他收集了來自港口的資料。並提出了關於潮汐各個組成部分的理論,其中一些被證明是正確的。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

他使用的數學始終有點侷限——例如,他從未學過微積分,甚至到了似乎對《論生長與形態》中的繪圖中的增長率與有限差分感到困惑的地步。(在他的檔案館中似乎只有一張微積分式的工作表,它只是從著名的 Whittaker & Watson 教材中複製的練習,沒有答案。)

但是基於純計算規則的系統呢——例如,我花了很多時間研究的那種系統?好吧,在檔案館裡有這樣的東西——也許是 空間填充曲線 的一個版本。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

回到 1897 年,有一個奇特的紙板物品,達西將其描述為“推理機器”。

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

目前尚不完全清楚這到底是什麼(儘管它的輪子仍然轉動良好!)。它似乎涉及一種圖解方式來確定邏輯表示式的真值,可能遵循了 傑文斯 在幾十年前的工作。但據我所知,這是達西唯一一次涉足邏輯和基於規則的過程領域——而且他從未將這類事物與生物學聯絡起來。

後期的達西

在《論生長與形態》之前,達西的著作發表得相當零星。但在那之後,當他進入六十歲時,他開始大量寫作,在各個領域發表了廣泛主題的文章。他親自或透過廣播發表演講。他還開始獲得各種榮譽(1937 年他被封為爵士)——並被邀請參加世界各地的活動(他在 1930 年代對美國進行了盛大的巡迴訪問,並在蘇聯等地受到了名人的待遇)。

《論生長與形態》被認為是商業上的成功。它的 первоначальный 印數是 500 冊(其中至少 113 冊現在在世界各地的學術圖書館中),到 1923 年已售罄。出版商(劍橋大學出版社)想要再版。但達西堅持認為需要修訂——最終直到 1942 年他才完成修訂。第二版書籍增加了 300 頁——包括飛濺的照片(直接從麻省理工學院的 哈羅德·埃傑頓 處獲得)、牙齒分析和動物皮毛上的圖案。但這本書的主要內容保持完全不變。

達西在 1936 年出版了他的《希臘鳥類詞彙表》第二版(更多的鳥類,更多的解釋),並在 1947 年,根據他從 1879 年開始收集的筆記,他釋出了一種續集:他的 希臘魚類詞彙表。(牛津大學出版社在本書的書皮副本中,充滿魅力地說:“……極不可能有其他學者像達西·湯普森爵士那樣研究希臘魚類如此長的時間……”)

即使到了八十多歲,達西仍然在各地旅行——他的檔案中包含一些當時典型的旅行證件

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

他的旅行被第二次世界大戰打斷(這也許是《論生長與形態》第二版最終在 1942 年完成的原因)。但在 1947 年,戰爭結束後,87 歲的達西前往印度數月,尤其是在演講鳥類骨骼結構時,手中拿著一個盒子裡略顯不耐煩的活母雞。但在印度,達西的健康開始惡化,返回蘇格蘭後,他於 1948 年 6 月去世——直到最後還在為他的博物館通訊標本。

餘波

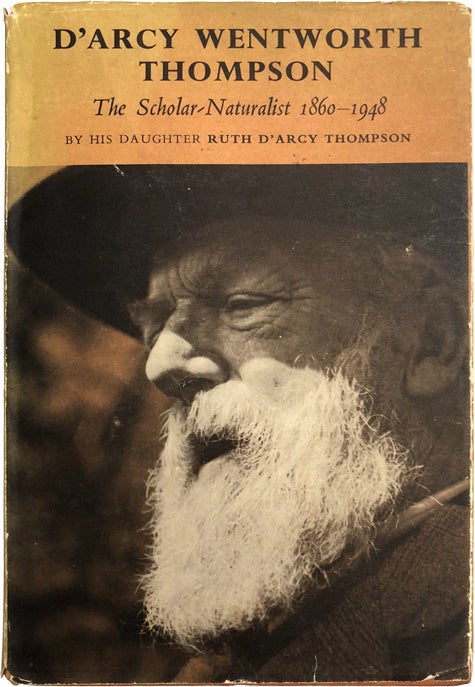

達西的妻子(在她與達西 47 年的婚姻中,她的健康狀況似乎一直很虛弱)在他去世後僅活了 7 個月。達西的女兒們都沒有結婚。他的大女兒露絲成為一名音樂教師,並在 女子寄宿學校 擔任行政管理人員,並在 1958 年(當她 56 歲時)出版了達西的傳記

來源:Wolfram 照片由聖安德魯斯大學圖書館提供

他的二女兒莫莉搬到了南非,撰寫了兒童和 旅行書籍,活到 101 歲,於 2010 年去世——而他的小女兒芭芭拉寫了一本關於治療和草藥學的書,並在 1990 年的一次意外溺水事故中去世。

《論生長與形態》是達西最著名的作品,在一個世紀的過程中被多次再版。達西在鄧迪建立的博物館 在 1950 年代被大部分拆除,但現在已在一定程度上重建,完整地保留了一些達西收集的標本,標籤上鄭重地簽著“DWT”(沒錯,那是我,旁邊是博物館舊照片中的同一只猩猩):

斯蒂芬·沃爾夫勒姆在蘇格蘭鄧迪的達西·湯普森動物學博物館與猩猩骨骼合影。圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

1917 年,達西從鄧迪搬到了附近但更著名和古老的 聖安德魯斯 大學,在那裡他接管了 另一家博物館。它也經歷了艱難時期,但仍然以縮減的形式存在。

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

現在達西的一些標本正在進行 3D 掃描(是的,那是同一條鱷魚)

.jpg?w=600)

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

在聖安德魯斯的主要街道上,仍然有一塊牌匾,標明達西曾經住過的地方

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

達西是什麼樣的人?

達西·湯普森的肖像,掛在蘇格蘭聖安德魯斯大學貝爾-佩蒂格魯博物館外。圖片來源:沃爾夫勒姆照片,由聖安德魯斯大學圖書館友情提供

達西有著令人印象深刻的外形。他身高 6 英尺 3 英寸,頭很大,經常戴著一頂黑色軟呢帽。他有著銳利的藍色眼睛,年輕時,他有著紅色的頭髮——當他還是年輕教授時,他把頭髮留成了大鬍子。他經常穿著一件長外套,有時看起來會被蟲蛀。晚年,他有時會 肩上扛著鸚鵡 在鎮上走動。

他以引人入勝的演講和講座而聞名——既因其豐富多彩且雄辯的內容(他可以向聽眾講述他認識的海象的故事,也可以同樣出色地討論亞里士多德在海邊的歲月),也因他會使用的各種物理(和生物)演示而聞名。他的前學生講述了許多關於他的怪癖的故事。例如,據說有一次他來給學生們講課,一開始就從外套的一個口袋裡掏出了一隻死青蛙——然後又從另一個口袋裡掏出了一隻活青蛙。儘管他一生中的大部分時間都在蘇格蘭度過,但他並沒有蘇格蘭口音。

他迷人而快樂,即使在八十多歲時,他也能在可以的時候跳舞。他為人處世圓滑而富有外交手腕,但不太善於感知別人的意見。他表現出一定的謙虛(例如,總是表達他在數學方面的弱點),並且——也許對他不利的是——很少為自己辯護。

他過著相當簡單的生活,以工作和家庭為中心。他工作努力,通常每天工作到午夜。他總是喜歡學習。他喜歡孩子和年輕人,並樂於和他們玩耍。當他在鎮上走動時,他受到了普遍的認可(肩上的鸚鵡有所幫助!)。他很樂意與任何人聊天,晚年,他在口袋裡裝著糖果,分發給他遇到的孩子們。

達西是他所處時代的產物,也是不尋常的多種影響因素的結合體。像他的養父母家庭的許多成員一樣,達西渴望成為一名科學家。但像他的父親一樣,他渴望成為一名古典學者。多年來,他在自然歷史、古典學和古代科學領域進行了勤奮而細緻的學術工作。但他也喜歡演講和講座。很大程度上正是透過他努力解釋他的學術工作,他才建立了聯絡,從而產生了《論生長與形態》。

之後發生了什麼

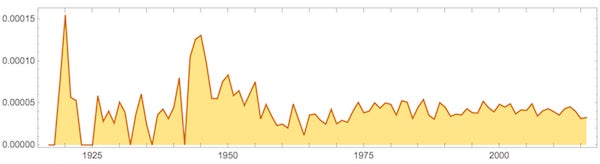

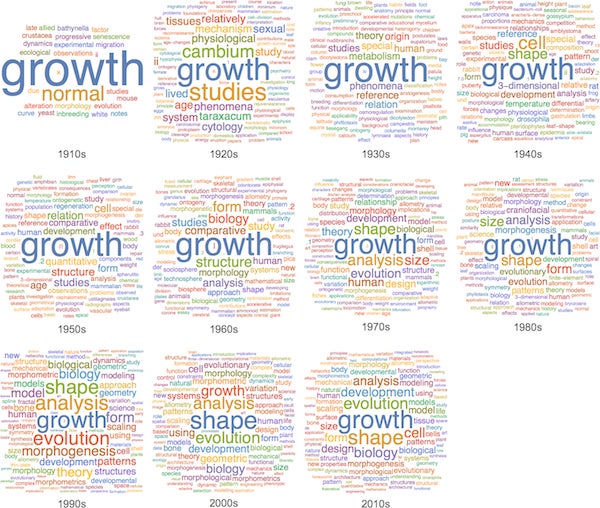

如果你今天搜尋科學文獻,你會發現大約有 4000 篇出版物引用了《論生長與形態》。它們相對於科學文獻總量的比例多年來一直保持著相當的穩定(在 1942 年第二版出版前後達到頂峰,並在 1960 年代,當遺傳學開始主導生物學時,可能出現下降)

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

主題非常多樣化,正如這個標題的隨機樣本所表明的那樣

大多數都與特定的生物系統有關;有些則更籠統。從按十年劃分的標題製作詞雲可以看出,“生長”是主要主題——儘管在 1990 年代居中,但有跡象表明正在討論“進化哲學”以及自然選擇和“發育約束”之間的相互作用

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

《論生長與形態》從未真正成為生物學或任何其他領域的主流。(到 1930 年代,生物學堅定地朝著生物化學,後來是分子生物學的方向發展,這並沒有幫助。)那麼人們是如何瞭解《論生長與形態》的呢?

事實上,當我寫這篇文章時,我正在想:我自己是如何發現《論生長與形態》的?我可以肯定我在 1983 年之前就知道了它,因為我在 我的第一篇關於細胞自動機及其生成模式的長篇論文 中(有些隨意地)引用了它。我也知道在 1982 年我買了一本當時可用的《論生長與形態》的 (嚴重刪節版)。(1992 年,當我偶然在一家二手書店發現一本完整的第二版《論生長與形態》時,我欣喜若狂;我以前從未見過整本書。)

但我最初是如何意識到達西和《論生長與形態》的?我今天的第一個假設是,那是在 1977 年,從 本華·曼德博的《分形》 的歷史註釋中(是的,達西實際上使用了“自相似”這個術語,儘管只是在與螺旋相關的方面)。然後我想也許可能是在 1980 年左右,從對 艾倫·圖靈 1952 年關於形態發生的化學基礎的論文 的引用中。我想知道是否可能是從聽到 突變理論 以及 勒內·託姆 在 1970 年代中期的工作。但我目前最好的猜測實際上是在 1978 年左右,從一本名為 自然中的模式 的小書中,作者是彼得·S·史蒂文斯,這本書大量引用了《論生長與形態》,而我碰巧在一家書店裡看到了它。

我幾乎從未見過提及《自然中的模式》的文章,但在某些方面,它是一本簡化和現代化的《論生長與形態》,充滿了比較生物和非生物系統的照片,以及關於如何構建各種結構的圖表。但是從達西到《自然中的模式》的路徑是什麼呢?這是一個典型的歷史問題。

我注意到的第一件事是,彼得·史蒂文斯(生於 1936 年)接受過建築師的培訓,並且他的大部分職業生涯都在哈佛附近度過。在他的書中,他感謝他的父親 斯坦利·史蒂文斯(1906-1973),他是一位心理聲學專家,從 1932 年起在哈佛任職,並在那裡組織了一個“科學的科學”跨學科討論小組。但請回憶一下,達西在 1936 年訪問哈佛做了洛厄爾講座。因此,毫無疑問,史蒂文斯 Sr. 就是這樣認識他的。

但在任何情況下,我相信,正是從他的哈佛關係中,進化生物學家 斯蒂芬·傑·古爾德 和 約翰·泰勒·邦納 提到了達西,邦納是《論生長與形態》刪節版的作者(遺憾的是,例如,省略了關於葉序的章節)。我懷疑達西對 巴克敏斯特·富勒 的影響也來自哈佛的關係。也許 本華·曼德博 也在那裡聽說了達西。(人們會認為,既然《論生長與形態》已經作為一本書出版,就不需要口頭傳播了,但尤其是在主流科學領域之外,口頭傳播仍然非常重要。)

但是圖靈呢?他是如何瞭解達西的?嗯,我至少有一個猜測。達西在高中時與一位 約翰·斯科特·霍爾丹 是好朋友,他後來成為一位著名的生理學研究員,他有一個名叫 J. B. S. 霍爾丹 的兒子,他成為了進化生物學和向公眾介紹科學的主要人物。霍爾丹經常引用達西,並特別將他介紹給 彼得·梅達沃(他將因免疫學獲得諾貝爾獎),達西(在 1944 年)會說 “我相信,你比任何人都更理解我想表達的意思!”

梅達沃和進化生物學家(以及“超人主義”一詞的創造者)朱利安·赫胥黎 都鼓勵達西思考與他的形狀變換(例如魚的形狀變換)相關的連續性和梯度。我不知道整個故事,但我懷疑這兩位與 C. H. 沃丁頓 有聯絡,沃丁頓是一位發育生物學家(也是“表觀遺傳學”一詞的發明者),他在劍橋與 圖靈 互動。(世界真小,沃丁頓的女兒 與一位名叫 約翰·米爾諾 的傑出數學家結婚,我在 1980 年代初與他討論過達西。)當圖靈在 1952 年撰寫關於形態發生的文章時,他引用了達西(和沃丁頓),然後繼續將他的理論建立在(形態發生素)梯度之上。

在另一個方向上,達西與早期的數學生物學家如 阿爾弗雷德·洛特卡 和 維託·沃爾泰拉 和 尼古拉斯·拉舍夫斯基 互動。儘管他們的工作主要基於微分方程(達西實際上並不相信微分方程),但他還是盡力支援他們。

《論生長與形態》似乎在藝術和建築界也很受歡迎,建築師 密斯·凡·德·羅、勒·柯布西耶、畫家 傑克遜·波洛克 和雕塑家 亨利·摩爾 等人都提到了它的影響。

現代

現在,《論生長與形態》出版已經 100 年了,我們最終理解了 生物有機體是如何生長的 嗎?在基因和分子尺度上肯定做了很多工作,並取得了巨大進展。但是當涉及到宏觀生長時,做得就少得多了。我懷疑,很大一部分原因是,需要一種新的正規化才能取得進展。

達西的工作,與其說是其他,不如說是與類比和(本質上是亞里士多德式的)機制有關。他並沒有真正追求傳統意義上的“理論”,即精確科學的意義。然而,在他那個時代,這樣的理論通常意味著寫下數學方程式來表示生長,然後求解它們以檢視會發生什麼。

問題在於,當人們觀察生物形態時,它們通常看起來太複雜了,不可能是傳統數學方程式的結果。但是從 1950 年代開始,出現了一種新的可能性:也許人們可以將生物生長建模為遵循的不是數學方程式,而是像計算機程式一樣的規則。

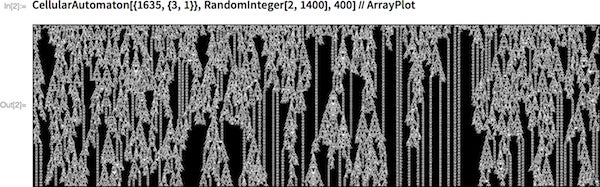

當我在 1980 年代初期開始系統地研究可能的程式的計算宇宙時,我立刻被簡單的細胞自動機建立的許多形態看起來多麼“生物化”所震驚

程式碼 1635 細胞自動機,在 Wolfram 語言 11.2 中執行,生成一個看起來像有機的圖案。圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

這就是我開始研究《論生長與形態》的原因。我幾乎把它看作是生物形態的目錄——我想知道是否可以用計算規則來解釋它。我甚至開始收集標本——以非常微弱的方式模仿達西的努力(並且沒有動物骨骼!)

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

偶爾我會發現一個,它似乎只是在呼喊著來自類似程式的東西

斯蒂芬·沃爾夫勒姆的乳香螺標本,顯示出類似細胞自動機的色素沉著模式。圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

但更重要的是,我繼續探索可能的程式空間——並發現它們產生的形態範圍似乎與人們在生物有機體中看到的實際形態範圍非常吻合。(我特別關注了 貝殼形狀 和 圖案,以及 其他色素沉著模式,和 各種植物形態。)

從某種意義上說,我的發現有力地支援了達西的一個核心思想:有機體的形態與其說是由進化決定的,不如說是受過程可能產生的結果決定的。達西思考了物理過程和數學形態;60 多年後,我能夠探索更廣泛的計算過程空間。

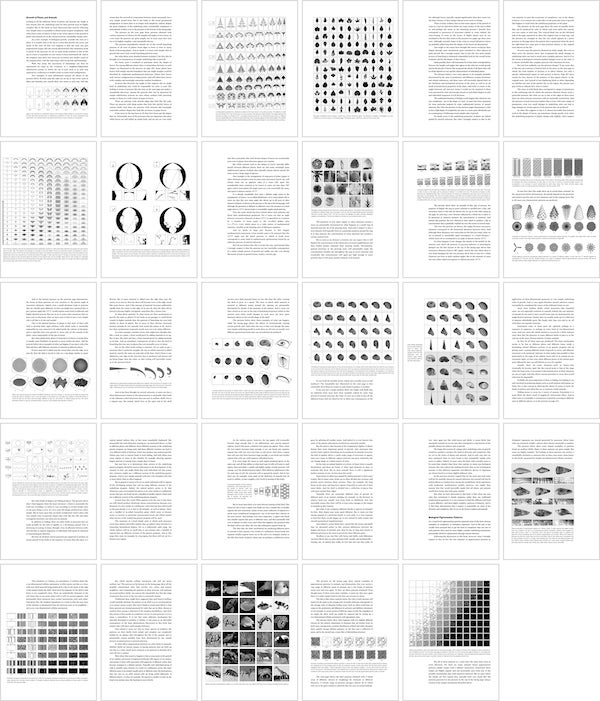

碰巧的是,像達西一樣,我最終在一本(大)書中展示了我的主要成果,我稱之為 一種新的科學。我在書中主要目的是描述我從探索計算宇宙中學到的東西。我分別用兩個章節(共 114 章)專門討論了“植物和動物的生長”和“生物色素沉著模式”——產生了一些看起來有點像《論生長與形態》的東西

圖片來源:斯蒂芬·沃爾夫勒姆

那麼,最後,魚怎麼樣了?嗯,我想我已經設法理解了一些關於可能的 軟體動物貝殼 的“形態空間”。而且 我已經開始研究葉子——儘管我希望在未來的幾年裡能夠獲得更多的資料。我也稍微研究了一下動物骨骼。但是,是的,我至少仍然不瞭解可能的魚類空間。儘管也許在我們 影像識別 神經網路(它在訓練中看到了大量的魚)內部的某個地方,它已經知道了。也許它同意達西一百年前的想法。

為了感謝在事實和材料方面的幫助,我要感謝馬修·賈倫、瑪雅·謝里丹、伊莎貝拉·斯科特、聖安德魯斯大學圖書館特別收藏部和鄧迪/聖安德魯斯《論生長與形態》100 週年會議。