本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

值得注意的是,在過去三年中的兩年裡,諾貝爾物理學獎被授予了天體物理學這個狹窄子類別中新前沿領域的先驅。但更令人驚訝的是,這些和其他尖端思想在其早期歷史中所共有的陣痛。

讓我解釋一下。

1991年,我當時是普林斯頓大學的博士後研究員,正在尋求教職。在我詢問工作機會後,一位來自西海岸著名大學的傑出教授諮詢了他的同事,並回復說:“如果我們能確信你的理論宇宙學領域是一門科學,我們可能會考慮在該領域提供一個初級教職。”

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

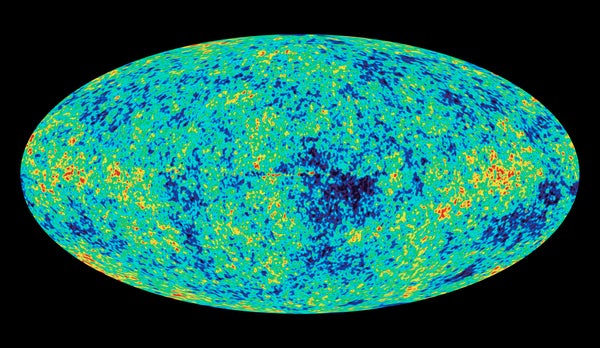

兩年後,COBE衛星團隊釋出了關於宇宙微波背景的原始各向異性的突破性資料,確定了理論家預測的宇宙結構的種子。2019年,諾貝爾獎被授予我的導師和合作者吉姆·皮布林斯,以表彰他在理論宇宙學方面的開創性研究。

2013年,作為哈佛大學的終身教授,我決定在第30屆耶路撒冷理論物理冬季學校上為研究生做一個講座,其中我強調了引力波天體物理學的潛力。在我在講座中描述了引力波場和我的相關研究之後,另一位資深講師在全體觀眾面前直言不諱地問道:“你為什麼要把這些學生的時間浪費在一個顯然與他們未來職業生涯無關的課題上?”這種對引力波天體物理學的敵意在整個天文學界已經存在了幾十年,因為雷射干涉引力波天文臺(LIGO)正在尋求美國國家科學基金會(NSF)的資助。許多人認為LIGO是一個白日夢,會從傳統天文學中奪走資金,而沒有任何回報。

兩年後的2015年,當我冬季學校演講時,許多學生仍在攻讀博士學位時,LIGO合作專案探測到了來自黑洞合併的第一個引力波訊號,為此,諾貝爾獎於2017年被授予了賴·韋斯、巴里·巴里什和基普·索恩。隨後發現的許多其他LIGO源已經開始將天文學從關注電磁輻射(可見光、紅外輻射、微波等)轉變為多信使學科。類似的懷疑也伴隨著早期微引力透鏡搜尋暗物質或行星,我曾參與其中。

流行科學文化缺乏遠見,未能認識到未開發的發現空間,這不是一種新現象。1952年,奧托·斯特魯夫撰寫了一篇論文,其中他建議搜尋圍繞其主恆星近距離執行的木星質量行星。在接下來的四十年裡,主要望遠鏡上的時間分配委員會駁回了這一建議,理由是基於我們理解為什麼木星離太陽如此之遠,因此沒有理由期望其他行星系統的結構會有所不同。此外,可能根本沒有任何系外行星,所以為什麼要浪費我們寶貴的望遠鏡時間?”在斯特魯夫的論文發表43年後,米歇爾·梅耶和迪迪埃·奎洛茲偶然發現了圍繞類太陽恆星執行的熱木星飛馬座51b,使系外行星的研究成為主流,併為這對組合贏得了2019年諾貝爾獎的分享。

一旦研究前沿得到充分確立——正如目前宇宙學、引力波天文學和系外行星的研究情況那樣——年輕的研究人員就會被它所吸引。他們沒有意識到這個前沿領域早期受到的打擊,他們認為它一直充滿活力和可行性。

糾正這種幼稚的觀念有兩個原因。首先,我們必須教育年輕一代的科學家,在這些新興領域取得成果之前,要對它們持開放和寬容的態度。其次,歷史記憶會鼓勵創新者在遇到逆風時堅持不懈。畢竟,現代科學誕生時也伴隨著分娩之痛,當時伽利略關於在沒有偏見的情況下分析資料的建議被那些根深蒂固地堅持自己信念的哲學家所駁回。

當新一代科學家遺忘歷史時,歷史會重演。如今,對外星科技文明的探索,我正在參與其中,遇到的敵意甚至比上述三個例子中的還要多。這與專業保守主義關係不大,而與社會趨勢關係更大,因為搜尋地外文明(SETI)比一些暗物質搜尋更不具有推測性,而這些暗物質搜尋是由聯邦政府資助的。而社交媒體的擴音器進一步放大了當代的欺凌行為。為了讓未來的科學家免受新前沿領域誕生時帶來的反覆痛苦,明智的做法是教育剛起步的研究人員,讓他們充當獨立的個體,而不是與傳統集團思維保持一致。

有些人可能會說,當資源有限時,保持適度的懷疑是有幫助的。但是,早期對理論宇宙學或系外行星的研究並不需要大量資金。即使對於像LIGO這樣昂貴的實驗設施,一方面存在基於物理的合理批評,另一方面也存在非專業的懷疑或恐嚇,將其作為維護傳統的工具,兩者之間也存在區別。我們的社群應該避免鴕鳥策略;如果我們把頭埋在沙子裡,我們就看不到新的視野。對新前沿的敵意會延緩進步,並降低推動我們前進的發現引擎的效率。

我們應該從歷史中吸取什麼教訓?我自己的看法是,未來的科學家應該力求比上述三個例子做得更好。我希望,為了在未來獲得諾貝爾獎,天體物理學家不必被迫追求最初受到同事嘲笑的前沿領域。