本文發表在《大眾科學》的前部落格網路中,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

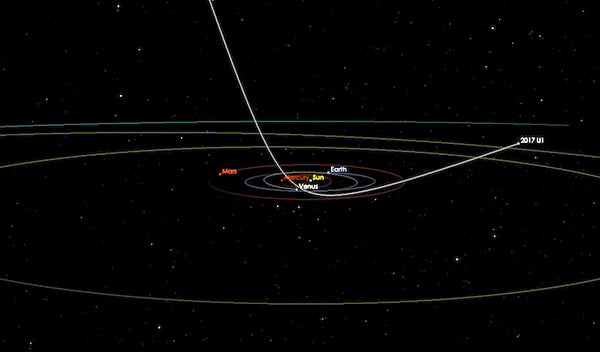

在過去的幾個月裡,很多時間都被用來討論星際“訪客” “奧陌陌”。這個在雙曲線軌道上穿過我們太陽系的微弱物體,讓天文學家興奮不已,因為它非常不尋常。

對該物體的軌跡、顏色和隨時間變化的亮度進行的基本解釋表明,這是一個高度拉長、劇烈翻滾的紅色、可能富含金屬的小行星狀物質,它在星際空間中移動了很長時間。據推測,奧陌陌是從我們星系中某個其他行星系統中逃逸出來的,它透過太陽引力井的路徑將對這種相對較大(可能幾百米寬)的星際物體的數量的理論預測向上修正了100到1000萬倍。

換句話說,我們發現“奧陌陌”這個簡單的事實可能揭示了大量的星際碎片,這些碎片現在變得非常有趣,值得我們去了解和研究,以深入瞭解行星的形成以及銀河系距離之間的物質交換。

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的影響力故事的未來。

“奧陌陌”的另一個有趣特徵是,在其從我們太陽系向外的軌道軌跡上,有證據表明它在加速,並且這種加速在下降,就像它與太陽自身的輻射有關一樣。或者,更具體地說,這種加速隨著“奧陌陌”與太陽的距離的平方反比而變化。由於沒有直接檢測到“奧陌陌”以彗星形式“釋放氣體”(昇華)的物質——這可能會提供這種加速——天文學家仍然對正在發生的事情感到困惑。

但非“基線”解釋又如何呢?2018年末,哈佛大學的什穆埃爾·比亞利和亞伯拉罕(阿維)·勒布發表了一篇論文,研究了這種難以解釋的加速行為,詢問它是否可能僅僅是由太陽輻射壓力引起的——恆星光子的輕微撞擊產生的作用力。

在沒有做出任何瘋狂假設的情況下,他們使用質量、面積和輻射壓力的簡單計算表明,觀察到的加速需要“奧陌陌”由厚度約為毫米的材料組成,整體尺寸(橫截面)約為幾十米,質量約為一千公斤。

然後,他們提出了一個問題(我應該說,這篇論文在方法和邏輯方面確實是一篇很好的論文):這是否可以被認為是與利用光帆的非自然星際探測器一致?

讀完這篇論文後,我感到(而且相當驚訝)“奧陌陌”的許多特徵——原則上——可以透過探索這個假設來很好地解釋。

紅色?星際塵埃積累達到人們可能預計的探測器在長距離穿梭很長時間的程度。

隨時間變化的亮度——在基線解釋中歸因於物體的嚴重翻滾?一個翻滾的光帆,可能是一個薄片、一個圓柱體、一個圓錐體,要麼在墜入太陽之前很久就被遺棄了,要麼失敗了,要麼(我新增的)在進入我們的太陽系之前從一個小探測器上脫鉤了。

他們還假設,如果這是一個有針對性的探測器,那將改變基線推斷(見上文),該推斷表明像這樣的自然星際物體的數量大幅增加。相反,這些數字可以保持在我們之前根據對行星形成和星際碎片的理解所預測的那樣。

我發現自己有點驚訝地說出這句話,這是一個出乎意料的令人信服的論點——並且是以非常冷靜的方式提出的。

但是,當然,長話短說,這篇論文最終產生了諸如“哈佛科學家聲稱外星探測器”之類的頭條新聞,以及其他聳人聽聞和離譜的標題。隨後,幾輪各種科學家表示既惱火、又好笑,又憤怒。

我承認我來得有點晚了。我被這場騷動逗樂了,但沒有太在意,因為似乎比亞利和勒布在故意挑釁的同時,也在試圖闡明一個更加細緻的想法,即:如果我們甚至不考慮探索看似離譜的假設,那麼有一天我們可能會錯過一些真正重要的東西。

重新閱讀他們的原始論文,我更加堅定了對這種觀點的贊同。我認為人們完全可以同意基線解釋——以及許多優秀的科學家用資料和數十年來對恆星、行星和星系動力學的見解來支援這一點。但與此同時,人們也可以同意“極端”解釋(外星探測器)的某些方面效果很好,並且符合可測試的基本科學標準——對任何未來類似的、不尋常的物體進行測試。

所以,在反思之後(我並不是唯一抱有這種普遍觀點的人,其他人在這方面的討論更加清晰和細緻),我認為總的來說,比亞利和勒布確實為科學做出了真正的貢獻,他們迫使我們承認——即使我們認為這種事情發生的可能性極低——也可能存在這樣的情況,即我們發現宇宙中其他技術生命(如果存在)的證據的唯一方法是願意首先對我們的觀察提出質疑。如果你不問,你可能就找不到。等待一個寫著“外星人”的霓虹燈掉到我們腿上不太可能是這種情況發生的方式,我們必須比這更加努力地推動自己。

當然,這些作者也向各種新聞媒體宣傳了他們的工作,並且就像這類事情的慣例一樣,他們最終發表了關於他們對假設的信心的宣告,這些宣告聽起來不錯,但卻激怒了其他科學家。我不想真正評論這樣做的“正確性”,而且面對記者的提問可能會讓人望而生畏。但考慮到所有因素,我認為引發一場對話——即使帶有一些憤怒——也是可以接受的。最終,無論我們怎麼想,大自然都會有最終的發言權。