本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定反映《大眾科學》的觀點

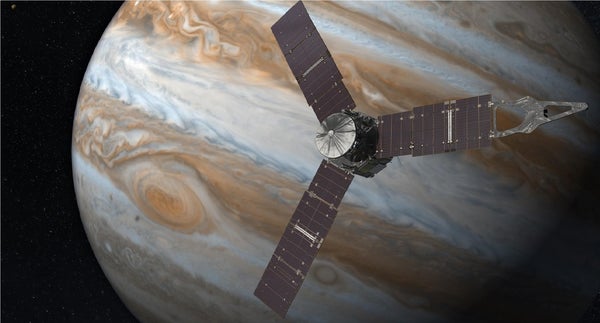

在2016年7月4日,美國國家航空航天局(NASA)的朱諾號任務終於抵達木星,並將點燃其主發動機約35分鐘,以將其自身(如果一切順利)送入環繞這顆氣體巨行星的橢圓極地軌道。

一旦到達那裡,人們希望朱諾號能夠存活約20個月,在此期間,它將至少37次掠過木星的雲頂——最近距離行星僅4,700公里(2,900英里)。這是一項紀錄。不算上伽利略號探測器的死亡墜落,我們之前飛越木星的最近距離是先鋒11號探測器大約43,000公里(27,000英里)之外。

朱諾號將部署一套科學儀器,以對木星及其大氣層進行成像和探測。如果幸運的話,這次任務將發現更多關於這顆氣體巨行星非凡而廣闊的內部地貌的資訊,包括關於其起源的線索。

關於支援科學新聞業

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道: 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

但訪問一個巨大的世界會帶來一系列獨特的問題。首先,木星的質量是地球的317倍,在如此深的引力井中進行軌道插入絕非易事。正如我之前在這些頁面上寫到的,在7月4日的機動中,朱諾號將創下相對於木星約160,000英里/小時的速度。這將是太空探索的臨時速度記錄,直到美國國家航空航天局的太陽探測器Plus在2018年之後的某個時候進入我們自身恆星的近地軌道。

另一個主要挑戰是木星周圍存在的強烈粒子輻射。憑藉其強大的磁場(超過地球原始強度的10倍),這顆巨大的行星製造了一個極具破壞性的加速電子和離子環境。

據估計,朱諾號在其主要任務壽命期間將經歷相當於大約1億次牙科X射線的總輻射劑量,或每月500萬次。這對航天器上的關鍵電子裝置來說是個壞訊息,因為粒子輻射不僅會擾亂正常功能,而且隨著時間的推移,還會永久性地破壞它們的分子結構。

那麼,如何在不被迅速摧毀的情況下接近木星呢?

為了給朱諾號爭取更多時間,航天器設計不僅採用了最好的抗輻射處理器(相當令人震驚地命名為RAD750飛行晶片),還採用了首創的鈦金屬寶庫來遮蔽電子裝置。這個400磅重的盒子(超過170公斤)由1釐米厚的鈦金屬製成,可以將總粒子輻射減少約800倍。

朱諾號寶庫來了(來源:NASA/JPL,來源頁面此處)

就航天器質量而言,這是一項重大的但必要的投資。即使這個寶庫也無法永遠起作用。當最高能量的相對論電子撞擊鈦金屬時,它們會釋放出次級粒子噴射,這些粒子會一直到達內部,最終擊毀朱諾號的重要器官。

如果運氣好的話,在這一切發生之前,朱諾號將為我們提供對另一個偉大寶庫——我們太陽系的行星之王仍然神秘的深處的全新視野。