本文發表於《大眾科學》的前部落格網路,反映了作者的觀點,不一定代表《大眾科學》的觀點

一個技術文明為了追求能源而重新設計其行星系統的想法可以追溯到 1930 年代的科幻小說。但是“戴森球”這個術語一直伴隨著我們,它起源於弗里曼·戴森在 1960 年撰寫的一篇論文。

這篇論文發表在《科學》雜誌上,標題是聽起來比較無辜的“尋找人造恆星紅外輻射源”。但是你只需要閱讀摘要,就可以感受到這篇單頁文章中展開的精彩的、有根據的推測。

具體來說,這是摘要段落的內容

關於支援科學新聞

如果您喜歡這篇文章,請考慮透過以下方式支援我們屢獲殊榮的新聞報道 訂閱。透過購買訂閱,您正在幫助確保有關塑造我們當今世界的發現和想法的具有影響力的故事的未來。

“如果存在外星智慧生物並且達到了很高的技術發展水平,那麼它們能量代謝的一個副產品很可能是將星光大規模轉化為遠紅外輻射。有人建議,在最近開始的星際無線電通訊搜尋中,應該同時尋找紅外輻射源。”

呼。

其餘內容是一個輕鬆但量化的論點,論證了一個不斷增長的文明的合理軌跡——使用地球和太陽系作為基本模板(而不是暗示這將是我們最終會做的事情,而是暗示某些事物最終可能會這樣做)。

我正在給一個班級講這個,所以我試圖將這個論點改寫成幾個簡單的要點(戴森自己的解釋同樣簡潔,可能更優雅),我將在這裡分享

1) 如果一個文明以每年 1% 的速度增長,那麼只需大約 3000 年就可以增長 1012倍

2) 我們目前可用的物質資源大約為 1020 克,地球每秒接收大約 1020 爾格的能量——因此一個增長了 3000 年的文明將會耗盡能量或物質來構建更好的獲取(恆星)能量的手段

3) 使用我們的太陽系作為模板:木星包含大約 2x1030 克的“可用”質量,而太陽的總能量輸出速率為每秒 4x1033 爾格

4) 將木星的物質拆解並重新排列“只需要”大約 1044 爾格——或者大約相當於 800 年的恆星總輸出量

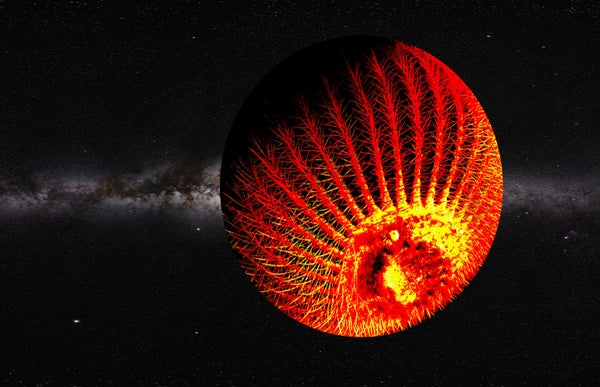

5) 因此,有強烈的動機將木星的質量重新用於在地球當前的(宜居帶)軌道上建立一個 2-3 米厚的球殼,包圍太陽,捕獲所有能量並在內表面宜居…

然後他繼續指出,這個球體必須與包圍的恆星和宇宙的其餘部分保持熱力學平衡,因此從外部來看,它必須發出與恆星相同的光度,但光譜會轉移到紅外線——與其表面的溫和溫度一致。他建議在尋找這種結構的一種途徑可能是研究雙星系統,其中一顆恆星很容易看到,而另一顆恆星則是一個強烈的紅外光源。

這是一個非常冷靜的觀點介紹,即使在近 60 年後,它也或多或少地讓人頭暈目眩。它也可能是一個有用的提醒,作為一個物種,我們尚未提供有力的證據表明我們能夠將自己置於任何這樣的技術發展軌跡上。